Las caras a lo largo de la barra

se aferran a su mediocre jornada.

Las luces nunca deben apagarse.

La música debe siempre sonar.

Todas las convenciones conspiran

para que este regimiento militar simule

el mobiliario de una casa;

por miedo a que veamos dónde estamos,

perdidos en un bosque de fantasmas,

niños temerosos de la noche

que no han sido nunca felices ni buenos.

–W. H. Auden, September 1, 1939

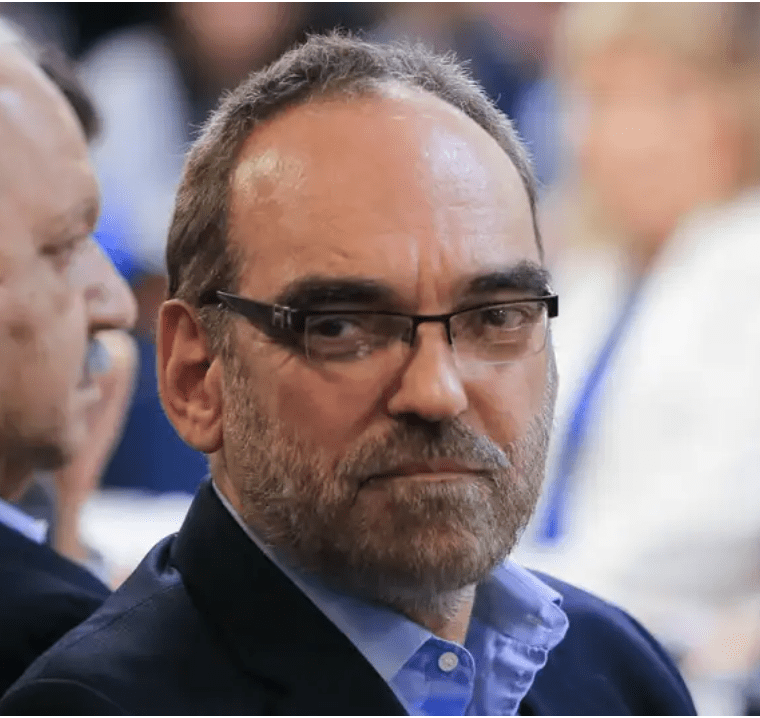

Extinguidas las ardientes invectivas de hace pocas semanas, intento intervenir tardíamente sobre la polémica desatada por la nota de Gustavo Noriega acerca de los analistas internacionales y su papel durante la invasión rusa. Más allá de la reacción airada de muchos ofendidos, típica de una mentalidad corporativa, lo escrito por Gustavo ha puesto en evidencia una forma de pensar el mundo que posa de realista pero no es más que una forma del nacionalismo conservador en decadencia. Como cualquiera entiende, en un mundo cuya principal característica es el cambio acelerado no hay nada peor que pensar las realidades del presente con las categorías del pasado. Y bien: es en este terreno en el que se han especializado, no ya los analistas internacionales, sino una de las escuelas del análisis internacional, la autodenominada “escuela realista”, que confunde el cinismo con la inteligencia y es la que, como bien ironizó Noriega, más que análisis de la realidad parece estar jugando al TEG. Agrego: sobre un tablero donde corre sangre.

Insisto en la aclaración: el realismo no es la única vertiente del análisis internacional sino una de sus escuelas. Los realistas podrán argumentar que es la escuela fundadora, y tienen razón; aunque el argumento sirve sólo para confirmar la antigüedad de sus ideas. Las afirmaciones centrales de la escuela realista son que, no existiendo un gobierno mundial y rigiendo la anarquía internacional, los estados nacionales son los actores decisivos o únicos del sistema y que cada uno de ellos persigue egoísta e inevitablemente sus propios objetivos, de los cuales la supervivencia de la propia nación es el primero. La escuela realista del análisis internacional piensa en términos de naciones, de estados, de territorios, de fuerzas militares y de fronteras. Llama hard power al conglomerado de todos estos elementos y se burla despectivamente del soft power, compuesto por entidades blanditas y abstractas como las instituciones internacionales, los derechos humanos y la opinión pública. Para ellos, la soberanía nacional absoluta y la supervivencia del Estado son lo único, o lo primero.

Para llevar adelante sus ideas, el realismo dispone de una herramienta valiosa: el nombre de la propia escuela, que describe a las propias creencias como “realistas” y, por lo tanto, acusa implícitamente a quienes no las comparten de irrealismo, idealismo y estupidez congénita. Es una maniobra parecida a la ejecutada en 1903 por otro ruso; un tipo muy apreciado por los admiradores de monomaníacos en el poder: Vladimir Lenin, el referente principal de una fracción minoritaria del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. La de Lenin era una pequeña secta de lunáticos adictos al vodka que ansiaba tomar el poder de los zares para hacer con él cosas peores. Y bien, en el primer Congreso en el que ganó una votación, el camarada Vladimiro le puso a su propia facción el nombre de “bolchevique”, que quiere decir “partidario de la mayoría”, y se fue del partido dejándoles el nombre de mencheviques, partidarios de la minoría, a quienes habían sido y seguirían siendo mayoría. No sé si les suena.

De igual manera procedió la escuela realista, que se adjudicó la representación de la realidad, aunque no pega una. Según sus pronósticos, el mundo no debería ser como es.

De igual manera procedió la escuela realista, que se adjudicó la representación de la realidad, aunque no pega una. Según sus pronósticos, el mundo no debería ser como es. Por ejemplo, resulta inexplicable que en la Naturaleza, donde rige la anarquía y manda el hard power, haya triunfado un animal indefenso, débil, lento, sin armadura ni garras como el hombre, y no los dinosaurios, los tigres dientes de sable o –al menos– los rinocerontes, que eran los candidatos de la escuela neandertal realista. De la misma manera que no logra explicarse ese fenómeno, los realistas asisten hoy con frustración a lo que se anuncia como una nueva derrota de sus profecías. La débil Ucrania parece estar ganando –o, al menos, empatando– una batalla en la que Rusia le lleva una enorme ventaja desde todos los puntos de vista del hard power. Para peor, lo hace con un comediante judío al frente y no con un agente de la KGB habituado a montar osos, y utilizando las mismas herramientas descriptas como ineficaces por los realistas: un gobierno democrático, gente que cree en valores, la opinión pública mundial, las sanciones económicas, políticas y sociales que han dejado a Rusia fuera de los mercados y de los campeonatos internacionales de fútbol, y el apoyo sin guerra declarada de la siempre tambaleante y a punto de disolverse Unión Europea y de Estados Unidos, eternamente debilitados por la infiltración homosexual, y en decadencia. Para desencanto de los realistas, ese conglomerado de indefensas señoritas ablandadas por décadas de paz parece haberle puesto obstáculos insalvables a las ambiciones del nuevo zar de las rusias que tanto admiran y a su imparable máquina de guerra.

Me detengo un momento para despegar definitivamente a la escuela realista del conjunto de los analistas internacionales, de los cuales yo mismo –mal o bien– formo parte. Acabo de recibirme de magister en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna después de 20 años de dar clases y conferencias y escribir libros y artículos sobre el tema. Créanme: los realistas son una minoría intensa y muy estimada en los ambientes diplomáticos, pero una minoría. Una minoría maravillosa, diría Borges, que tiene todo el pasado por delante. No soy realista sino, precisamente, parte de una escuela de análisis opuesta: el federalismo. Tengo el honor de presidir, junto con un colega japonés, el Movimiento Federalista Mundial, fundado en 1947, participante central en el proceso de integración europea, en la creación y potenciamiento del Parlamento Europeo, y en la creación de la Corte Penal Internacional, esas boberías.

Nuestras ideas y nuestras acciones cuestionan el principio básico de la escuela realista: la soberanía nacional absoluta. Y nuestros máximos héroes son Albert y Altiero. El primero, Albert, organizaba reuniones de nuestro movimiento en su propia casa mientras dictaba clases de física nuclear en Princeton. Ese tonto, ese idealista ingenuo, sostenía que si la humanidad quería evitar una catástrofe atómica –de la que se sentía responsable– tenía que organizar una suerte de gobierno mundial que se ocupase, al menos, de impedir el uso y la proliferación de armas atómicas.

Los realistas son una minoría intensa y muy estimada en los ambientes diplomáticos, pero una minoría. Una minoría maravillosa, diría Borges, que tiene todo el pasado por delante.

Hoy, después de décadas en las que el realismo nos ha vendido la mutua aniquilación como única vía para la paz posible, el camarada Putin intenta cargarse a Ucrania con una fuerza militar que sería aniquilada en semanas si no dispusiera de un background compuesto por misiles atómicos; garantía de paz según los realistas. Aún peor, los seres humanos asistimos a la triste realidad de que cada vez más dementes tienen o están cerca de tener el control de armas atómicas. ¿Cuántos Putin, cuántos ayatolas, cuántos Kim Jong-un, cuántos locos con carnet se necesitan hasta que uno apriete el botón rojo y cause una tragedia?

Volviendo a los héroes del federalismo, el otro se llamaba Altiero Spinelli, hacía diez años que era prisionero de Mussolini y, desde la isla en la que estaba recluido, escribió el célebre Manifiesto de Ventotene. Lo hizo a mediados de junio de 1941, cuando sólo Inglaterra resistía la blitzkrieg nazi, Rusia estaba todavía del lado de Hitler y Estados Unidos no había entrado en guerra. Cualquier realista hubiera hecho fáciles pronósticos: el destino de Europa estaba sellado. El mundo habría de caer inevitablemente en manos del Eje. Fue entonces que Spinelli escribió el manifiesto, cuyo nombre completo es Manifiesto por una Europa libre y unida, en el cual pronosticaba lo contrario: que las fuerzas democráticas ganarían la guerra y que el verdadero problema consistía en qué hacer después para evitar los tremendos errores cometidos al final de la Primera Guerra siguiendo los valores defendidos por la escuela realista: estados nacionales homogéneos definidos por las herencias étnicas y culturales forjadas por la historia. ¿Les suena? Esa, la de que cada pueblo tuviera su propio Estado para terminar con las guerras parecía una buena receta hasta que a algunos alemanes se les ocurrió preguntarse qué hacían en su Estado nacional tantos judíos y llevaron a su expresión final las reglas del nacionalismo étnico-romántico: Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer (“Un pueblo, un imperio, un líder”), proclamaron.

Todos sabemos cómo terminó aquella historia. Desde luego, resulta exagerado adjudicarle a la escuela realista responsabilidades directas. Pero no es exagerado señalar la congruencia de principios y valores de quienes se dicen realistas pero aceptan sin crítica los argumentos de los nacionalistas románticos; la rara mezcla de las Musettas hiper-racionalistas herederas de Maquiavelo y Hobbes con las Mimís románticas del nacionalismo fichteano extremo. Después de todo, como señaló Eric Hobsbawm, Hitler no fue más que un nacionalista consecuente. Después de todo, si la supervivencia del Estado nacional es el principio supremo, todo lo demás puede serle sacrificado y no hay motivo para alegar escándalo ante las consecuencias.

¿Fascinación por los tiranos?

Ninguna persona que crea en los esquemas de razonamiento de la escuela realista le habría dado la razón a Spinelli en 1941, pero ganaron los aliados y la integración europea es una realidad. Mucho menos se habrían imaginado que Europa, el continente de las guerras eternas, acabaría con ellas relativizando la soberanía absoluta de sus naciones y delegando sus poderes en instituciones supranacionales desarrolladas gracias a la cooperación entre Francia y Alemania, eternos enemigos que desde hacía 70 años se masacraban mutuamente. Lo que revela la verdadera esencia del realismo, que no es sino un conservadurismo incapaz de registrar los cambios y prever el futuro, y no es realismo de la realidad sino del Rey; en este caso, realista del Estado Nacional considerado como entidad suprema.

No ignoro que los Estados nacionales han sido por siglos los principales agentes de la superación del feudalismo y de la pacificación política, la modernización económica y el progreso social. Sin embargo, algo sucedió a inicios del siglo XX cuando se convirtieron también en los principales responsables de los mayores crímenes contra la humanidad jamás perpetrados. No fue el partido nacionalsocialista el que los ejecutó, sino el Estado nacional alemán. No fue Stalin, sino la Unión Soviética al mando de Stalin. Y tampoco fue un grupo de militares alocados quienes consumaron el genocidio argentino, sino el propio Estado nacional y, dentro de él, las instituciones señeras del hard power: el Ejército y las Fuerzas Armadas.

El nacionalismo entendido –como sostiene Harari– como amor por los propios y no como odio hacia los ajenos es, qué duda cabe, una buena cosa. Pero el nacionalismo no es sólo lo que quieren que sea Harari y las almas bellas, sino lo que es: un cuento peligroso que, según la célebre frase de Kenneth Minogue, comienza siempre como la bella durmiente y acaba muchas veces como el monstruo de Frankenstein. Esgrimir sus razones sin ninguna advertencia crítica es empedrar el camino hacia el infierno, pletórico de buenas intenciones. Hablar de los Estados nacionales como de entidades ahistóricas absolutas y no como instrumentos relativos que sirven a fines humanos superiores; dar por sentada la aspiración de que se funden en interpretaciones de la historia y no en constituciones, libertades y derechos; naturalizar el hecho de que muchos de ellos actúen como perros de presa constituye una claudicación a los que Petit de Murat llamaba con simpleza “hijos de puta”, como nos ha recordado Noriega. La escuela realista empieza siempre por describir un arsenal de ideas tribales como razones atendibles y termina siempre por justificar barrabasadas, como acaba de sucederles con otro Vladimiro: Putin.

El nacionalismo como amor por los propios y no como odio hacia los ajenos es una buena cosa. Pero el nacionalismo no es sólo lo que quieren que sea las almas bellas, sino lo que es.

¿Una acusación injusta? La escuela realista utiliza sus propios argumentos de un lado solo: el ruso. Ucrania debe ser un estado tapón que evite el contacto fronterizo con la OTAN porque es la única forma de garantizar la seguridad rusa, sostiene Putin y han repetido interminablemente los realistas. Lamentablemente, se les ha escapado la otra mitad de la realidad: la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), la OTAN rusa, que limita con China. ¿No sería necesario un estado tapón entre Rusia y China para asegurar la seguridad china? ¿No amenaza la seguridad de Turquía el pedido de incorporación a la OTSC realizado por Irán, país limítrofe? ¿Dónde queda el sagrado principio de la soberanía nacional si Ucrania no puede decidir formar parte de una alianza militar como la OTAN ni integrarse a una alianza político-económica como la Unión Europea? Silencio.

No es todo. ¿Dónde van a parar las razones de la historia cuando Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Polonia –es decir: todos los vecinos de los rusos– han sido históricamente invadidos y masacrados por los zares y por Stalin? ¿No tienen derecho a participar de una alianza militar que las defienda de futuras invasiones? ¿Y qué decir de Ucrania, donde el poder de Moscú ya ha consumado las tragedias del Holodomor estaliniano y sus cuatro millones de víctimas, completada después con la catástrofe del Chernobyl soviético y terminada ahora con los exterminios de población civil en Irpin y Bucha? ¿No son estas razones más poderosas que las del siglo X y la fundación simbólica de Rusia invocadas por Putin y los propagadores acríticos de sus justificaciones? ¿Dónde queda la idolatrada continuidad del Estado nacional cuando Putin ha desconocido el Memorándum de Budapest por el cual en 1994 Ucrania le entregó a Rusia el tercer armamento nuclear más poderoso del mundo (que estaba en su territorio y al que –como república soviética con igual dignidad que Rusia– tenía derecho) a cambio de un tratado que garantizaba su existencia y seguridad futuras? Por donde se lo mire, para la escuela realista de análisis internacional sus propios argumentos valen solamente cuando están en manos de los fuertes. ¿Valoración objetiva del hard power o fascinación por los tiranos? Ustedes dirán.

Limitar el poder de los Estados

La barbarie putinesca nos recuerda hoy que todos los sistemas totalitarios han sido unánimemente nacionalistas y han justificado sus peores crímenes en la amenaza a la supervivencia del Estado nacional; ya fuera la Alemania nazi que alegaba estar amenazada por una conspiración internacional y minada desde adentro por el judaísmo; ya sea la Unión Soviética de Stalin o la Cuba de Castro, siempre en trance de ser aniquilados por el malvado imperialismo. La exasperación del nacionalismo y el avance sobre las libertades y los derechos van de la mano, como vemos a diario en países sometidos a autoritarismos populistas como Argentina y Venezuela. Y es precisamente porque la anarquía es peligrosa y porque el Estado nacional es lo que dicen los realistas, una entidad para la cual la propia supervivencia es el valor supremo al cual los nacionalistas están decididos a sacrificar cualquier otro, es necesario limitar su poder mediante instituciones supranacionales.

Se trata de un concepto liberal básico: la limitación del poder del Estado, un principio que desprecian conservadores y nacionalistas pero aprecian los liberales. Por eso un tal Friedrich Hayek se expidió sobre los aspectos económicos del federalismo supranacional en The Economic Conditions of Interstate Federalism, de 1939. Por eso Churchill estaba a favor de los Estados Unidos de Europa, como argumentó en su célebre discurso de La Haya (1948) y uno de sus asesores, Emery Reves, escribió uno de los textos fundacionales del federalismo mundial: The Anatomy of Peace, en 1945. Por eso todos los partidos liberales europeos son sostenedores de la Unión Europea y los nacionalistas populistas, de derecha e izquierda, están en contra. La grieta.

Cuando se le saca el disfraz, la escuela realista se revela como lo que es: un nacionalismo conservador cuyas ideas son puestas en jaque por la globalización y el cambio acelerado.

Cuando se le saca el disfraz, la escuela realista se revela como lo que es: un nacionalismo conservador cuyas ideas son puestas en jaque por los dos fenómenos que configuran nuestro mundo; el mundo realmente existente y no el mapa de TEG que tienen en la cabeza los expertos en geopolítica, esa ciencia nazi, como dijo Sebreli. Esos fenómenos son la globalización, que relativiza el poder absoluto de los Estados nacionales, y el cambio acelerado, que transforma en zombies los conceptos de política internacional que eran razonables en el siglo XIX. Cualquier análisis realista en serio exige hoy partir del carácter ambiguo que han adquirido los Estados nacionales hace un siglo. Por eso es irresponsable presentar los argumentos que usa Putin para justificar sus crímenes sin criticarlos ni denunciarlos como lo que son: cuentos presentados por la bella durmiente que intentan esconder las ambiciones del monstruo Frankenstein.

Está de moda criticar hoy a las Naciones Unidas y es comprensible, ya que es una institución regida aún por Estados nacionales que se niegan a poner en entredicho su poder ampliando sus competencias; lo que deja afuera o hace impotente a la ONU en muchas de las cuestiones globales de las que debería urgentemente ocuparse, como la proliferación nuclear, la inteligencia artificial y el cambio climático. Está de moda criticar a las Naciones Unidas, pero hubo dos guerras mundiales en los 30 años anteriores a su creación, en 1945, y ninguna en las casi ocho décadas que transcurrieron luego. Está de moda también burlarse de la Unión Europea, pero basta dividir el siglo europeo por la mitad, desde la creación, en 1952, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, para observar la diferencia entre un mundo regido por los valores que la escuela realista aprecia y otro regido por los principios democráticos y federales universales que valoramos los que nunca hemos entendido nada, según ellos.

Con todas sus limitaciones, las instituciones internacionales son la única garantía de paz en un mundo en trance de globalización donde hasta las acciones internas de los Estados nacionales tienen un impacto enorme sobre el resto. La ONU y la UE, la Corte Penal Internacional (en la que se ha iniciado una investigación contra Putin por crímenes de guerra) y las instituciones internacionales, en general, son caras y muchas veces aun ineficientes, pero más caras e ineficientes son la anarquía y la guerra. La solución no es pues destruirlas, sino reformarlas, democratizarlas y reforzarlas. Para eso, los principios democráticos y federales que consideramos apropiados para los Estados nacionales deben ser elevados progresivamente a la escala mundial si no queremos que todo termine nuevamente en tragedia.

Algo terrible sucede cuando se apela a las razones del pasado remoto –como la fundación mítica de Rusia, ocurrida en Kiev hace más de un milenio– para justificar los crímenes de hoy.

¿Negación de las naciones? ¿Propuesta totalitaria y uniformizadora? Fue la unidad política de las provincias argentinas la que acabó con la guerra civil e hizo que cordobeses, entrerrianos y porteños dejáramos de colgar en las plazas cabezas ajenas. El país resultante fue mucho más democrático que lo que había antes, y las provincias siguen estando allí, con sus diversidades y sus diferencias. Fue la unidad política de Europa la que transformó el peor continente del mundo, del que sus habitantes huían, en la región donde los estándares de bienestar, de democracia y vigencia de los derechos humanos son los más altos de la historia, y al que millones de emigrantes quieren acceder. Y el continente resultante fue mucho más democrático que lo que había antes, y las naciones europeas siguen estando allí, con sus diversidades y sus diferencias. Son hechos que se oponen a las convicciones y predicciones de la escuela realista, tan alejada de la realidad como de los hechos.

Los Estados nacionales tienen derecho a seguir siendo soberanos en los asuntos que conciernen a sus territorios y sus ciudadanos. Pero algo terrible sucede cuando se apela a las razones del pasado remoto –como la fundación mítica de Rusia, ocurrida en Kiev hace más de un milenio– para justificar los crímenes del presente. Y cuando se menciona semejante pretensión sin hacer ninguna crítica se abre una caja de Pandora interminable. ¿Qué Estado nacional no cree que su territorio ha sido mutilado por los vecinos, y qué sucedería con el mundo si todos exigieran la reivindicación de sus aspiraciones históricas? ¿Y qué año hemos de tomar como referencia? ¿El que favorece a nuestros odiosos vecinos o el que nos conviene a nosotros, buena gente? ¿Qué puede salir de un mundo regido únicamente por los intereses nacionales sino un universo donde todos se consideren víctimas, quieran hacer justicia por sus propias manos y empiecen el tiroteo? ¿Qué otra cosa surge de las convalidaciones académicas realistas que un mundo en guerra donde los militares obtengan una influencia política creciente y el armamentismo de unos se justifique con el de los otros; precisamente, el escenario que precedió dos guerras mundiales y los peores crímenes de la historia?

‘Globally-coming’ tragedia

Concluyo. Desde 2009, mi biografía de Twitter conserva esta frase: “El nacionalismo populista es la globally-coming tragedia”. Ese futuro ya está aquí, mucho me temo. El resurgimiento de las mil y una formas del nacionalismo populista en todo el mundo lo demuestra. Tienen razón los realistas cuando señalan que el mundo ha cambiado, que las esperanzas surgidas con la caída del Muro de Berlín de avanzar hacia un orden internacional multilateral basado en la paz, los derechos humanos y el desarrollo de estructuras internacionales democráticas y federales están en retroceso, al menos, desde el ataque a las Torres Gemelas. Pero no es una buena noticia. Aceptarla como parte de una realidad inmutable o de una tendencia inmodificable favorece el conflicto y otorga razones a la guerra, como ha sucedido a lo largo de milenios. Sólo que ahora, con ejércitos armados nuclearmente, ¿cuántos Putin, cuántos ayatolas, cuántos Kim Jong-un se necesitan hasta que uno apriete el botón rojo? ¿No debería la humanidad abandonar los instrumentos políticos del pasado si quiere sobrevivir a las tecnologías destructivas del presente?

“¿Cómo es posible que la Humanidad, que fue capaz de desentrañar los secretos del átomo y producir bombas nucleares, no haya sido capaz también de desarrollar instituciones políticas que hagan imposible su utilización?”, fue la pregunta que le hicieron en una conferencia a aquel físico ingenuo. “La respuesta es sencilla. La política internacional es mucho más complicada que la física nuclear”, contestó. Y no se equivocaba. Se equivocan, en cambio, los partidarios de la realpolitik realista, que confunden sus mapas y sus simplificaciones con la realidad.

Podría suceder que la escuela realista de análisis internacional tuviera razón por una vez, la última y definitiva, pero no quedaría nadie vivo para felicitarlos. La Humanidad como la conocemos se disolvería en una gran tragedia mediante la guerra nuclear, la catástrofe ecológica, el descontrol de la inteligencia artificial, una crisis económica terminal o una imaginativa combinación de todas ellas. No pienso quedarme a mirarlo por televisión y a describirlo como espectador, sino dedicarme a combatir, dentro de lo que pueda, las ideas tribales y atrasadas que ahí nos llevan. Funcionaban bien en la Edad de Piedra y hoy nos conducen hacia ella. Como dijo ese ingenuo federalista mundial que se llamaba Albert: “No sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.