|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

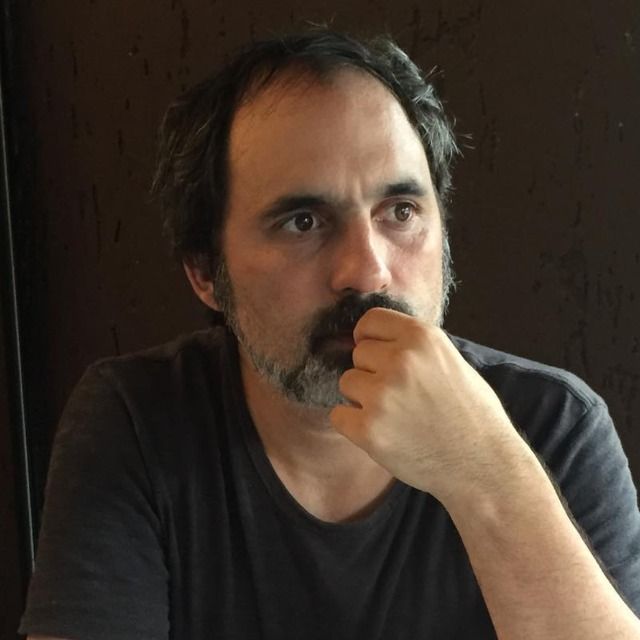

Pablo Gerchunoff (Buenos Aires, 1944) es historiador, economista y un entusiasta animador de la conversación pública argentina. Fue dos veces funcionario de gobiernos radicales, es profesor emérito de la Universidad Di Tella, donde lleva más de 30 años, y prolífico autor de libros recientes sobre el cruce entre historia y economía. El mejor de esta racha quizás sea El planisferio invertido (Edhasa, 2022), su excelente estudio sobre Raúl Alfonsín, y el último, publicado hace apenas semanas, es La imposible república verdadera (Edhasa), sobre los años que van desde la Ley Sáenz Peña, en 1912, al golpe de Estado de 1930. Conversamos el miércoles en el estudio de Seúl Radio en el barrio de Retiro: hablamos sobre Milei, Marcelo T. de Alvear, el Cholo Simeone y muchos otros temas y personajes. La entrevista completa se puede ver en nuestro canal de YouTube o escuchar en nuestro canal de Spotify. Abajo, una versión ligeramente emprolijada para darle más claridad.

Hace 60 años escribiste una nota sobre el fin de Villa Cariño en la revista Panorama. ¿Te la acordás?

Me la acuerdo vagamente y si me la acuerdo más es porque vos la has citado.

La he republicado. Era una excusa para preguntarte qué experiencia te queda esa vida efímera como periodista que tuviste.

Lo primero es que no fue tan efímera, fueron diez años, diez años muy jóvenes. Empecé a hacer periodismo apenas terminé el colegio secundario. Y seguí haciendo periodismo mientras hacía la carrera de la licenciatura de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Dejé de hacer periodismo a los dos meses de recibirme. Debo confesarte que me siento periodista. Es que cuando vos me preguntas qué recuerdo tengo de aquella vida, es una vida que llevo adentro todavía.

Bueno, un historiador es un periodista con citas al pie.

Efectivamente. Hay un libro que yo escribí que se llama La caída (2018), que es sobre la caída de Perón, que tiene algún punto de contacto con éste, porque es sobre las caídas de los líderes populares.

Ahora tenés un libro nuevo, que se llama La imposible república verdadera, que se podría resumir en que es decirle “es un poco más complejo” a la idea de que teníamos un régimen autoritario hasta 1916, democracia plena hasta 1930 y otra vez autoritario desde 1930.

Definitivamente, es mucho más complejo.

¿Por qué es más interesante esta visión para vos?

Esta visión nace de una idea de Tulio Halperin Dongui, como casi todo en la historia nace de Tulio Halperin Dongui. Tulio escribió en 1964 un libro que se llama Argentina en el callejón. En ese libro transmite una idea que es 1930-1960: guerra civil larvada. Treinta años después escribe La larga agonía de la argentina peronista y básicamente transmite la misma idea, dicha de otro modo. Dicha, si no me acuerdo mal las palabras, como la negación recíproca de legitimidad. Entonces, como él dice eso y no dice mucho más, y cuando escribe de la República Verdadera [1916-1930] a mí no me termina de convencer lo que escribe, entonces yo quise ver si podía descubrir en esa historia la negación recíproca de legitimidad. Porque además me parece a mí una idea que, como él mismo la transmite, es una idea que abarca a mucho de la historia argentina. Escribí el libro pensando en esa frase todo el tiempo y encontrando que esa frase era bastante certera.

Escuchando esta explicación tuya además, empiezo a pensar en el libro y se ilumina de otra manera, por ejemplo, esta idea que me parece muy novedosa de que Yrigoyen cuando gana y asume, en 1916, no dice, “bueno muchachos, llegamos, conseguimos lo que quisimos después de 20 años de revoluciones”. Más bien al revés, siente que la revolución verdadera empieza ahí.

Se me ha discutido mucho la idea de que Yrigoyen era un revolucionario. Quiero dejar en claro qué quiero decir con esto. No quiero decir que las políticas de Yrigoyen fueran revolucionarias. Lo que quiero decir es que el temperamento político de Yrigoyen era un temperamento intransigente y revolucionario en el sentido de darlo vuelta a todo. Es como si hubiera escuchado “hagan lío” e hizo lío.

Ayuda a entender lo de la negación de la legitimidad del otro.

Totalmente. Él está negando radicalmente la legitimidad de aquellos que habían armado la salida del sufragio libre (siendo que era amigo de Roque Sáenz Peña) y yendo por todo, mientras los conservadores reformistas se quedan con la sangre en el ojo. Esa historia no es la que después nos van a contar en La república perdida, en 1983. Lo que quiere decir este libro es que no hubo república perdida: nunca terminó de ser una república democrática.

A mí lo que me gusta del libro, además, es que yo vengo diciendo que esta se ahora es la mejor democracia que tuvimos nunca. A pesar de las quejas y las deudas.

Definitivamente. Ésta es un espanto. Las anteriores –la anterior, no sé si hay otra– la anterior fue mucho peor.

En el libro hay una frase buenísima de Sáenz Peña, de 1913, donde dice “los ciudadanos votan, las rentas crecen”. Me hizo gracia porque parece un programa de gobierno mío. La gente vota, las rentas crecen. Con eso me conformo. Igual no iba a durar mucho.

Sáenz Peña dice esa frase en el momento en que empieza a dejar de ser cierta. Porque en realidad la crisis no empezó en el ‘14, empezó en 1913. Está diciendo esa frase casi como un rezo laico, tratando de que sea verdad. Y después viene Victorino en la Plaza y se da cuenta de que ya no existe más.

Esto me hace acordar también a qué poca bola se le da a la influencia de la Primera Guerra Mundial en la historia nuestra. Lo mismo con la Segunda Guerra. O, por ejemplo, cuando Argentina deja de crecer en el 74-75, nunca se habla de la crisis del petróleo, que todos los países del mundo dejan de crecer. ¿Por qué te parece?

Lo que estás diciendo es un favorito mío. Antes de esto escribí un libro que se llama El eslabón perdido (2016), que justamente es desde 1914 hasta 1928, donde que, en buena medida, efectivamente los conservadores reformistas perdieron por los impactos internos de la de la Primera Guerra Mundial, del mismo modo que a Yrigoyen lo perjudicó mucho la aparición en escena de las primeras estribaciones de la gran depresión.

Si no hubiera habido golpe en 1930, ¿igual habríamos tenido medio siglo de golpes militares?

Si mirás el mundo, los golpes en países vecinos de la Argentina, te debería contestar que habría habido golpe igual. Pero en realidad no sé cómo defender esa idea, porque el libro lleva a una lógica de no sé por qué habría de haber golpe de Estado de otro modo.

¿Por qué tiene tanta mala prensa el Cholo Simeone en Argentina?

Es incomprensible. Es un director técnico maravilloso y una persona maravillosa. Es la única de tus preguntas que debo responder en tono militante. Yo soy un defensor del Cholo porque… A ver, vamos a payar un poco. Soy un defensor del Cholo porque soy pluralista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay una sola manera de jugar bien al fútbol. Ahora incluso estoy enojado con el Cholo porque trata de imitar la otra manera de jugar bien al fútbol, la del Manchester City Pero yo era un entusiasta del Cholo que no se rendía frente a eso.

¿Entonces sos de ver al fútbol más como una épica guerrera o como un arte fino?

No, qué arte fino. Yo en la cancha, como todos nosotros, vamos a la cancha y nos transformamos, somos la irracionalidad. Es el mundo de la negación recíproca de legitimidad, por qué no vivirlo de ese modo, no?

Milei usó hace poco la metáfora de “la ilusión y el desencanto”, que es un invento tuyo. Y lo dijo convencido de que lo va a romper, de que esta vez se rompe. ¿Vos qué pensás?

Pienso dos cosas. Primero que de verdad está convencido, que es importante. No es un hombre que dude, no es un hombre que vacile frente a lo que tiene que hacer. En ese sentido, a mí me parece un político interesante, un político lleno de determinación, preñado por la determinación. Después pueden estar mis opiniones sobre eso, es otra historia. Pero además, en aquello sobre lo cual él puso el foco, no le está yendo mal. A Milei le pidieron una cosa que está resuelta en casi todos los países que nos rodean y es difícil entender por qué no está resuelta en la Argentina

Yo veo un problema, pero más bien veo que él está avanzando por un sendero en donde por el momento yo no puedo decir “le va a ir mal”. Primero que yo nunca deseo que les vaya mal. Siempre soy oficialista de todos los gobiernos democráticos, de todos. Y yo creo que le está yendo bastante bien y es que es probable que complete esa tarea en los próximos años, porque no es una tarea corta. Siempre me llaman la atención los progresistas, como yo, los liberales progresistas (más chiquitos) como yo, no puedo entender por qué no aceptan que alguien que esté del otro lado puede resolver el problema de la inflación y sin embargo tener una voz crítica frente a aquel que lo está resolviendo. Hay mucho para criticar en Milei que no es su política anti-inflacionaria.

Vos siempre en tus análisis de la historia económica argentina le pusiste mucho énfasis a la cuestión del tipo de cambio. Dos partes de la sociedad argentina que no se ponían de acuerdo: la clase media quería dólar barato y los políticos se lo daban hasta que se armaba quilombo y después otros políticos le daban dólar caro a las clases populares, que creaba empleo, hasta que se hacía insostenible. ¿Se puede salir de eso? La discusión de este año y pico ha sido mucho de tipo de cambio también.

Creo que es un problema. Y creo que Milei en algún momento va a tener que afrontar el problema cambiario, el problema del tipo de cambio real. Todas las políticas de estabilización tienden a apreciar el tipo de cambio, pero me parece que el rumbo por el que vamos está exagerando la apreciación del tipo de cambio. Hay una cosa muy importante acá, que es la flotación, es haber construido algo ahora que es distinto a la convertibilidad y distinto al cepo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que una salida a un tipo de cambio más competitivo no sea tan traumática, como fue en la convertibilidad, por ejemplo, o como son en general las salidas del cepo. Milei tiene ahí ese conflicto entre estabilidad y tipo de cambio que lo va a acompañar por algún tiempo y le va a provocar turbulencia, creo yo.

Hace unos años proponías para la salida de este empate social e histórico una especie de gran coalición de moderados, la “coalición popular exportadora”. Y sin embargo el camino que eligió la Argentina, por las razones que sea, fue más darle el mando a uno y decirle “metele para adelante”.

Darle el mando a uno y metele para adelante. Eso es un rasgo de la sociedad argentina y de la política argentina. Si yo voy a España y digo la palabra “caudillo”, me echan. Y la Argentina es un país de caudillos. Por ejemplo, la forma en que hoy Milei y su hermana están tratando el problema de la relación con el PRO, a mí me suena mucho a “acá hay uno que manda y otro que obedece”. Y uno que manda y otro que obedece yo diría que es la forma de ser de los políticos significativos de la historia argentina todo el tiempo. Incluso Alfonsín. El espíritu caudillista que acompaña al presidencialismo en la Argentina es notable. Y Milei va a participar de esa galería.

Ahora, ¿cómo esto asegura el triunfo de su modelo si todos los que no participaron de él se sienten derrotados y humillados?

Esa es la pregunta. Hay dos maneras de contestarla, digamos. Una es que la derrota del otro sea aplastante porque tu éxito es aplastante. Si el otro pierde la batalla definitivamente, entonces uno ganó y terminó. Porque aun cuando vuelva el otro, en este caso lo nacional, popular y anacrónico (hasta ahora) va a volver y no va a poder negar lo que vos conseguiste. Eso es derrotarlo y sacarlo de la escena política.

Yo por temperamento prefiero la salida pactista, pero una vez que digo semejante inocencia, miro el rostro de Cristina y miro el rostro de Milei y digo “yo soy tonto”, no puedo seguir diciéndome esto. Y sin embargo es lo que a mí me gustaría.

El peronismo dominante sigue lejos de las ideas que harían posible un pacto. No hay un lugar a mitad de camino. El peronismo de hace 15 años, pre-kirchnerista, el de Duhalde y Remes Lenicov, por ejemplo, no tenía ideas económicas estrafalarias.

Los productivistas. Que se puede ser, no está tan mal.

Exactamente. Ahora es difícil encontrarte a mitad de camino con Cristina o con Axel Kicillof.

Usé la palabra anacrónico por eso: recién dije nacional, popular y anacrónico. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque ella y el conjunto del kirchnerismo (esto uno lo nota cuando lo escucha a Axel Kicillof, que puede estar peleándose con Cristina pero dice lo mismo que ella) tienen en su mente y en su corazón las políticas de los años ‘40 y ‘50, que no eran anacrónicas en los ‘40 y ‘50.

Coincido, es muy difícil. Agregaría que también empieza a ser una cosa difícil de pensar en Milei, que también tiene un espíritu dogmático. No diría anacrónico: eso lo podemos discutir dentro de un año o dos. Pero sí dogmático. Y ese dogmatismo hace que la conversación con el otro también se vuelva imposible desde su lado.

Te escuché decir hace poco que no veías verdaderas convicciones republicanas en Milei. ¿Cambiaste de opinión?

No, no cambié de opinión. Creo que él es un libertario.

Pero se puede ser libertario y demócrata, ¿o no?

En general, la idea libertaria es una idea de mucha desconfianza para con la democracia en general. A ver, república posible o república verdadera (si hay un conflicto y yo creo que en la Argentina lo ha habido y sigue habiéndolo) eso es un problema y para un libertario eso se resuelve de arriba a abajo imponiendo una política. Y creo que si eso necesita confrontar con la democracia lo va a hacer, como lo hizo Trump en su momento y como lo hizo Bolsonaro también.

Lo que me hace dudar de mi propia afirmación es que me parece, estoy especulando, me parece que Milei le ha tomado el gusto a la popularidad democrática. Y si gana las elecciones de octubre es probable que se aleje de esa idea que efectivamente yo tenía y sigo teniendo.

Se supone que después de octubre va a tener que hacer las grandes reformas, la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. Va a tener más gente en el Congreso, pero tampoco tanta. Con el espíritu actual, ¿vos crees que él realmente tiene ganas de hacer esas reformas? Porque creo que se le termina una etapa de “vengo a destruir lo anterior” y tiene que entrar una etapa de “vengo a construir lo nuevo” y no sé si está psicológicamente o políticamente preparado el Gobierno para construir lo nuevo.

Primero, él va a hacer las reformas que pueda hacer.

“Como todos”, diría Gerchunoff.

¡Como todos! Va a hacer las reformas que pueda y del resto va a decir que no hacían falta. Y ahí, sin embargo, la cuestión del tipo de cambio importa. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real alto es un sustituto de la reforma laboral. Y además es una forma de, a la inversa, resolver el problema fiscal, porque un tipo de cambio alto es fiscalmente saludable.

Es un buen momento para abrir la economía también.

Exactamente, es mucho más difícil hacerlo como lo está haciendo (parcialmente) hoy con un tipo de cambio tan bajo. Así que nada, hará las reformas que pueda, habrá alguna depreciación real durante 2026, después de que gane las elecciones. Hoy lo está sosteniendo con una política monetaria muy restrictiva y lo bien que hace políticamente. Cuando digo lo bien que hace nunca estoy valorando la política. Estoy diciendo “le conviene”, es políticamente una astucia.

¿Cuál es tu explicación principal de por qué Juntos por el Cambio no ganó las elecciones 2023?

Tengo dos que son experimentales. Voy a empezar por la que a mí me resulta más audaz internamente, que es la pandemia. Para mí la pandemia es absolutamente fundamental. La pandemia puso la libertad en el centro de la escena y Milei tuvo la astucia de convertir eso en un programa de gobierno que no tenía que ver con la pandemia, tenía que ver con todo lo demás. Chapeau. Creo que ni él sabe cómo acertó.

Creo que la pandemia además sirvió para acelerar un proceso de discusión a las élites que venían en camino y se aceleró mucho en todo el mundo y también en la Argentina. Entonces todos los que venían con credenciales anteriores, decidiendo cómo se tenían que hacer las cosas, se quedaron sin credibilidad

Sí, totalmente. Ahí la cuestión del Estado encaja perfecto. El otro pensamiento que me asalta sobre Juntos por el Cambio es, para mí, el error de Macri. No sé si la historia hubiera sido igual con un Macri que arreglara con Horacio. No sé cuán buen presidente hubiera sido Horacio, no estoy hablando de eso. Pero si Macri arreglaba con Horacio y le decía a Patricia que se conforme con otra cosa, probablemente el presidente hubiera sido otro.

A mediados de los ‘90, socialdemócratas de todo el mundo tipo Tony Blair, Schroeder, Felipe González, Bill Clinton, se hicieron pro-mercado. Raúl Alfonsín, en cambio, militó contra el neoliberalismo y contra la globalización. ¿Por qué?

Yo creo que Alfonsín tímidamente se estaba acercando a ideas pro-mercado. Tenía un programa de privatización que iba avanzando vacilantemente. Tenía un programa de apertura económica regional, la antesala del Mercosur. Era alguien que iba lentamente y con sus contradicciones internas por ese camino. Yo le he preguntado a él, cuando ya no era presidente, por qué no rescataba eso frente al neoliberalismo de Menem. Y él me decía que eso era hacerle concesiones a Menem que él, en la posición política en que estaba, no podía hacer. Quiero decir que hay en el Alfonsín de después del gobierno una especie de regresión a la socialdemocracia de los ‘60, que no tenía cuando estaba en el gobierno.

¿Cuál es para vos la lección principal de Diario de una temporada en el quinto piso (2021), el libro de Juan Carlos Torre? Más allá de que estabas en ese quinto piso del Ministerio de Economía.

Me parece un libro extraordinario. Hay una cosa que Juan Carlos sabe, yo se lo he comentado, y es que no estoy de acuerdo con un tono medio soberbio de la economía frente a la política: “Nosotros somos el saber y la verdad y los políticos no entienden nada”. Creo que el libro tuvo mucho éxito porque es un gran libro pero también por eso, porque sale en un momento cuando la política empieza a descomponerse y eso entonces cobra mucho vigor. Nosotros como equipo económico también cometimos muchos errores y tampoco sabíamos mucho cuando empezamos. Es decir, estábamos balbuceando tanto como Alfonsín y tanto como los radicales en general, como la política radical. Pero el libro es fantástico, sobre todo porque palpita el clima del “quinto piso”.

Es impresionante que digas eso porque para mí algo que queda muy claro en el libro es el conflicto entre los que quieren ordenar la economía y los políticos que quieren repartir plata. Te pregunto si no va a haber en algún momento un conflicto similar entre los dos caputos, entre Toto y Santiago, cuando la economía y la política necesiten cosas distintas.

No tengas dudas. Y además, te diría, eso forma parte de la política, ese conflicto es inevitable. El liderazgo político se encargará de resolver, de encontrar la diagonal. Algún día nos vamos a encontrar con eso y ese día volveremos a decir una vez más que esta democracia es la mejor que pudimos haber tenido.

Sebastián Mazuca tiene esta teoría de que el fracaso de Argentina y otros países latinoamericanos es un problema de diseño del Estado, que se juntan zonas muy productivas, muy ricas y zonas poco productivas y muy pobres, y que políticamente eso genera distorsiones de todo tipo. ¿Coincidís?

No. Lo discuto todo el tiempo con él. Yo he llegado a un punto de mi vida en el que las hipótesis sobre por qué a la Argentina le fue mal (si es que le fue mal, porque hasta eso podríamos discutir) están todas bien. Hay que tener la sabiduría para combinarlas y yo todavía no sé combinarlas. Pero los anti-corporativistas tienen razón, los “conflicto hegemónico” tenemos razón.

¿Los antiperonistas?

Es la que menos me gusta. Me gusta en tanto se concilie con la del corporativismo. Si eso es lo que decimos, estoy a favor. Si estamos diciendo “no es el tiempo de la justicia social”, no estoy a favor. Y en el caso de Sebastián, me parece que él está pidiendo un país que no podía ser, que el país era ése, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, con las provincias del norte y con Buenos Aires. Porque finalmente, yo no debería hablar tanto cuando él no está, pero se lo he dicho todo a él: si vos vas al fondo de la cuestión, le está pidiendo a Mitre que haga un estado con la provincia de Buenos Aires y en todo caso un estado artiguista con Uruguay y alguna cosa más. Y Mitre nunca, ningún dirigente político, ningún presidente argentino iba a hacer eso. Entonces me parece una hipótesis, viniendo de un tipo de la inteligencia y el brillo de él, una hipótesis ahistórica.

Igual uno puede entender los efectos políticos que genera la situación que él describe. Correcto. En ese sentido tiene razón. Hablemos de un federalismo muy desigual producto de estas cosas, pero sabiendo que no podemos no convivir con eso y que es una larga batalla convertir a ese mundo en una cosa distinta a lo que ha sido.

Hace poco murió Juan Llach, compañero, socio tuyo, amigo. ¿En qué dirías que representó a su generación como investigador y político? ¿Y en qué sentido fue una excepción o era distinto?

Fue las dos cosas. ¿Sabes en qué era distinto? Era distinto en su extraordinario optimismo sobre la Argentina. Pero no era un optimismo mientras miraba la tele: era un optimismo que lo llevaba a la acción pública. Era un hombre con vocación de servicio público y poner su intelecto al servicio de un proyecto de nación que él tenía en mente y que además se lo puede descubrir varias veces a lo largo de sus textos.

Hace poco su hijo Lucas me contó que en su casa de la calle Urquiza, en Vicente López, hacía jardinería. Y a mí me pareció exactamente lo que yo precisaba para terminar de entenderlo a Juan. Un jardinero, un jardinero del saber, un jardinero de la política pública, un jardinero de la Argentina, que creía que sus flores iban a crecer lozanas.

Publicaste más libros después de cumplir 70 años que antes. ¿Por qué?

Primero yo soy un economista tardío. Segundo yo siempre tuve un conflicto con la economía, en el sentido del sesgo al deber ser que tiene la economía. De modo que hay un momento en donde yo tengo que pensar qué es lo que creo realmente. Después, mi interés por la política y mi participación en dos gobiernos hizo que todo se demorara. Hubo un momento en que la política se terminó para mí, con justa razón y para fortuna de todos los argentinos, y tuve más tiempo de pensar.

Ahí escribo, escribo mucho, y yo escribo mucho porque soy periodista. El periodismo, vos lo sabes muy bien, ayuda mucho a no temer a la hoja en blanco. Entonces hay un momento de mi vida en donde decidí “ahora voy a escribir libros”.

La economía, como ciencia, ¿qué cosas nuevas hay? Por un lado parece que no hay grandes preguntas por responder y por otro aparece Trump, que obliga a hablar de los beneficios del comercio internacional como no se hablaba hace 50 años. Igual siento que es una ciencia que tenía mucha energía hace un tiempo y ahora está quedando como otras que ya están ahí, que se hablan para sí mismas.

Tengo que confesarte lo siguiente. Vos me has preguntado qué hay de nuevo en la economía. Y mi respuesta es “no tengo la menor idea”. Y no tengo la menor idea porque si hasta hace poco entendía el primer capítulo de un paper, después pasé a entender solo el abstract y ahora tampoco entiendo el abstract. Estoy muy lejos de la forma que adquirió, y no la estoy criticando, estoy muy lejos de la forma que adquirió el debate económico en el mundo, no solamente en la Argentina.

Pero hace unos años la economía servía para tener hipótesis sobre la suba del delito, la cantidad de embarazos…

Todavía hay muchísimos artículos que van en esa dirección.

Colonizando otras ciencias.

Definitivamente, el imperialismo de la economía sobre el resto de las ciencias sociales es notable, al mismo tiempo que lo hace con una tecnología y con un lenguaje que está traído de la matemática y de la física. Siempre me acuerdo de un economista indio que escribió en un libro: “Soy indio y soy economista, como soy indio creo en la reencarnación. Si soy un buen economista me reencarnaré en matemático. Si soy un mal economista me reencarnaré en sociólogo”.

Cumpliste 80 años. ¿Mirás para atrás y qué ves?

En lo personal veo cosas logradas en mi familia, en mis amigos, en mis hijos, en mi mujer. Y tengo una sensación, mirando para atrás. Viste que en un momento de la charla salió el tema de las causas del fracaso argentino. Y a mí me pasa una cosa, que te pido, por favor, no lo comentemos más allá de esta reunión de dos personas, y es que yo salgo a la calle, vengo a la calle Paraguay por ejemplo, camino por Buenos Aires y tengo que caminar un poco más para encontrar gente tirada en la calle para comprender la idea de la decadencia. Porque hay otros momentos en que no me doy cuenta. Termino íntimamente convencido de que me están mintiendo, que esto no es un fracaso.

Va a llegar un momento cuando algunas cosas menores, como la inflación, se van a resolver y nos vamos a dar cuenta que la Argentina no fue un fracaso. Que quede entre nosotros.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.