Walter Duranty era feo, pelado, petiso y tenía una pata de palo. Le gustaban el alcohol, las drogas y las mujeres. Tenía una en St. Tropez y otra en Moscú, donde trabajaba como corresponsal del New York Times cuando no mataba el tiempo bebiendo en el bar del Hotel Metropol. El público de los Estados Unidos conocía lo que pasaba en esos primeros años de la Unión Soviética a través de sus relatos. Lenin, Stalin y Trotsky eran personajes suyos.

El gobierno bolchevique se había visto obligado a recibir a la prensa extranjera en el verano de 1921 para que cubriera la hambruna que se cernía sobre la región del Volga. Habían terminado por fin la Primera Guerra Mundial y la guerra civil rusa con la victoria de los buenos y de los rojos, respectivamente, pero ahora había que construir un país, y eso no era tan fácil. Sin incentivos, los campesinos solo producían lo mínimo indispensable para sobrevivir y pronto lo que sobró fue la escasez.

La American Relief Administration, creada para ayudar a la Europa de posguerra, accedió a darles una mano a los bolcheviques, con la condición de que permitieran la entrada de periodistas extranjeros para que cubrieran lo que ocurría. “La suerte se cruzó en mi camino en forma de gran hambruna rusa”, escribió tiempo después Walter Duranty sin ningún tipo de pudor.

Durante sus doce años en Moscú entrevistó dos veces a Joseph Stalin y tuvo acceso privilegiado al Kremlin. Dicen que el ambiente en la ciudad era disoluto. Se había legalizado el aborto, se había facilitado el divorcio, se les había quitado el estigma a los hijos ilegítimos y entre los jóvenes estaba bien visto el sexo casual. No es difícil imaginar que Walter Duranty la pasaba bien.

Los que no la pasaban bien eran los campesinos. Hacia fines de la década del ’20, la colectivización encontró una feroz resistencia y los kulaks (los campesinos “ricos”) fueron deportados o ejecutados. Pronto llegó una nueva hambruna (usted no aprende, ¿verdad?), pero esta vez Stalin no tuvo la humildad de pedir ayuda a los Estados Unidos. Por el contrario: mandó patotas a Ucrania para que se llevaran la poca comida que había, cerró la frontera para que nadie se escapara y prohibió a todo el mundo hablar del asunto.

Walter Duranty ya era una celebridad. Había ganado el Pulitzer por su serie de notas sobre el Primer Plan Quinquenal y no solo era una autoridad sobre la Unión Soviética para sus lectores sino también para el propio gobierno de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, todavía gobernador de Nueva York, lo invitó a su mansión y lo atosigó a preguntas acerca de aquel lugar lejano que parecía representar el futuro de la Humanidad. Unos meses después, cuando Roosevelt ya era presidente, Walter Duranty acompañó a la comitiva soviética a Washington cuando el gobierno comunista fue reconocido por los Estados Unidos. “Bueno, ¿no creés que es un buen trabajo?”, le dijo Roosevelt al oído.

Todo el mundo en la Unión Soviética sabía lo que pasaba en Ucrania. Desde Stalin hasta el más insignificante de los mendigos de Leningrado. Sin dudas, lo sabían todos los corresponsales extranjeros acreditados. Pero ellos también sabían que sus cables eran leídos por el Gobierno y que no podían decir nada.

Acá entra en la historia Gareth Jones, un joven periodista galés que había trabajado un tiempo como secretario del primer ministro británico David Lloyd George. Gracias a ese pergamino pudo entrar en la Unión Soviética y recorrer unos veinte pueblos afectados por la hambruna. Habló con la gente, tomó notas, durmió en el suelo.

Salió de la Unión Soviética, llegó a Berlín y dio una conferencia de prensa para contar lo que había visto: en Ucrania la gente se estaba muriendo de hambre, la hambruna era parecida a la de 1921. Levantaron la noticia el Chicago Daily News y el New York Evening Post. Después él mismo publicó una serie de notas en el London Evening Standard, el Daily Express y el Cardiff Western Mail de Gales.

Los bolches pusieron el grito en el cielo. Primero dirigieron su furia contra David Lloyd George, que no tenía nada que ver y hacía rato que no hablaba con Jones (y no habló más después de esto), y después exigieron a los corresponsales extranjeros que desmintieran lo que había dicho Jones. Claro que una cosa es hacerse el boludo y otra es mentir.

Uno de ellos, de hecho, al ver que la noticia de la hambruna en Ucrania había cruzado las fronteras, decidió hacer algo que podría interpretarse como heroico o como un acto de redención. Se trata del inglés Malcolm Muggeridge, corresponsal del Manchester Guardian, que logró sacar del país tres artículos en una valija diplomática y publicarlos sin firma. Al menos para tener la conciencia tranquila.

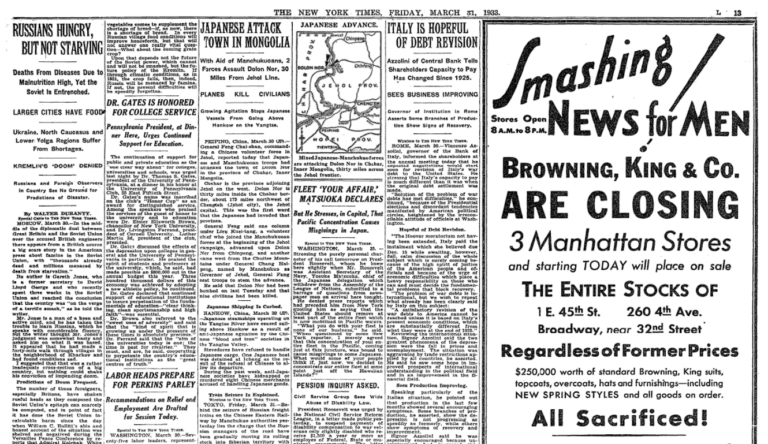

Pero conciencia no es lo que tenía Walter Duranty, que fue presto a desmentir a su menos prestigioso colega Gareth Jones desde las venerables páginas del New York Times. “Russians Hungry, But Not Starving” es el infame titular del 31 de marzo de 1933, en pleno Holodomor, como se le llama hoy a la hambruna provocada por Stalin, que muchos historiadores consideran un genocidio.

En su nota, Walter Duranty le contestaba a Gareth Jones con nombre y apellido. Decía (el artículo se puede ver online, aunque hay que pagar):

El Sr. Jones es un hombre de mente aguda y activa, y se ha tomado la molestia de aprender ruso, que habla con considerable fluidez, pero este cronista cree que el juicio del Sr. Jones es algo precipitado y le preguntó en qué se basaba. Al parecer, había hecho una caminata de 65 kilómetros por los pueblos de la vecindad de Járkov y había encontrado que las condiciones eran tristes.

Sugerí que esa era una representación bastante parcial de un país tan grande, pero nada pudo quebrantar su convicción de una catástrofe inminente.

(…)

La Unión Soviética es demasiado grande como para admitir un estudio apresurado, y es el trabajo del corresponsal en el extranjero presentar una imagen completa, no una parte de ella. Y estos son los hechos: hay una grave escasez de alimentos en todo el país, con casos ocasionales de granjas estatales o colectivas bien gestionadas. Las grandes ciudades y el ejército están adecuadamente abastecidos de alimentos. No hay hambruna real ni muertes por inanición.

En resumen, las condiciones son definitivamente malas en algunas zonas: Ucrania, Cáucaso Norte y Bajo Volga. En el resto del país las provisiones son escasas, pero nada más. Las condiciones son malas, pero no hay hambruna.

Estas afirmaciones resultan aún más desvergonzadas si creemos en el testimonio de William Strang, un diplomático de la embajada británica en Moscú, que dice que a fines de 1932 (pocos meses antes de la publicación del artículo) Walter Duranty le reveló que creía que era muy posible que hubiera hasta 10 millones de muertes “causadas directa o indirectamente por la falta de comida”.

Es difícil saber cuántas personas murieron, pero se calcula que fueron entre 3,5 y 5 millones. En el censo de 1937, esperaban contar entre 170 y 172 millones de personas, pero contaron 162. ¿Dónde estaban los 8 o 10 millones de personas que faltaban? En lugar de publicar los resultados, Stalin fusiló al director de la oficina del censo. (Parece un chiste de los Monty Python o de Sacha Baron Cohen, pero lo cuenta Anne Applebaum en su libro Hambruna roja: La guerra de Stalin contra Ucrania, de donde saqué varios datos para este texto.)

Después de la nota de Walter Duranty desmintiéndolo, Gareth Jones mandó una carta al editor del New York Times con todos los datos y las fuentes, y diciéndole que es imposible que un corresponsal extranjero oficial en Moscú diga la verdad. Silenzio stampa del diario. Las cosas siguieron como estaban.

El epílogo de esta película nos muestra a Gareth Jones en Mongolia, donde entrevistó al líder independentista Demchugdongrub y luego fue secuestrado por bandoleros, que pidieron rescate, pero después lo asesinaron de tres tiros un día antes de que cumpliera 30 años. Si fueron los rusos o los japoneses o de verdad fueron unos bandoleros, nunca lo sabremos. Hay una película, Mr. Jones. Se puede ver en Apple TV. Yo no la vi.

Walter Duranty siguió trabajando en el New York Times hasta 1940 y murió a los 73 años en un hospital de Orlando, Florida. Cuando se fue de Moscú, en 1934, Stalin lo despidió con estas palabras: “Has hecho un buen trabajo en tus artículos sobre la Unión Soviética, aunque no seas marxista, porque has intentado decir la verdad sobre nuestro país y comprenderla y explicarla a tus lectores”.

En 1986 se publicó The Harvest of Sorrow, de Robert Conquest, que ayudó a difundir las consecuencias del Holodomor entre el público de Occidente; y en 1990, Stalin’s Apologist, de Sally Taylor (otro libro que resultó de gran ayuda para escribir esto), una biografía de Walter Duranty en la que por primera vez se lo acusa de haber ignorado a propósito la hambruna. Desde ese momento hasta ahora, ha habido varios intentos para que se le quite el Premio Pulitzer. Ninguno tuvo éxito.

Eugene Lyons, compañero de Walter Duranty y corresponsal de la United Press, que lo detestaba, decía que estaba a sueldo de la KGB. Que andaba en un auto lujoso y vivía en un departamento de nivel con una chica que no estaba con él por sus encantos, por decirlo de una manera elegante. Pero Harrison Salisbury, su sucesor del New York Times en Moscú, dice que eso es imposible. Y todos los que lo conocieron coinciden: no va con su personaje.

Supongo que a Walter Duranty le gustaba estar cerca del poder, ser un tipo importante, elogiado por Stalin y a quien Roosevelt le hace preguntas. ¿A quién no? ¿Quién no prefiere estar tomando un Martini en la barra del Hotel Metropol en lugar de estar durmiendo en el piso de un pueblo roñoso de Ucrania rodeado de campesinos desnutridos? Y lo peor de todo: para nada.

Y sin embargo no es tan fácil ser Walter Duranty. Hace falta carecer de escrúpulos. No cualquiera tiene esa suerte.

Nos vemos en quince días.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).