|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En el año 77 d.C., Plinio el Viejo publicó los primeros volúmenes de su Historia Naturalis, una obra monumental de 37 tomos que pretendía condensar todo el conocimiento de su tiempo. En un mundo aún dominado por la oralidad, su gesto político fue indexar en modo enciclopédico los saberes importantes de su era, lo que merecía ser escrito. Paradójico: hay geología, zoología, y jardinería… pero no Historia. En fin. Sabemos hoy que Plinio murió en Pompeya, víctima de la erupción del Vesubio, pero dejó un legado que definió la idea misma de que la Historia podía y debía fijarse en textos, guardarse y transmitirse más allá de la memoria humana.

Desde entonces la Historia se fue consolidando como una disciplina científica y afinando registros y metodología. Primero los anales, esas listas de sucesos que se escribían año a año y que marcaban batallas, coronaciones, desastres. Eran selectivos: decían más sobre quién escribía que sobre la totalidad de lo vivido. Es curioso revisarlos: hay saltos temporales, durante el primer milenio, como si en muchos años nada hubiera sucedido. Luego los manuales, que con la consolidación de los Estados-nación en el siglo XIX se transformaron en la herramienta pedagógica para formar identidades: figuras convertidas en próceres, monumentos, estampillas y póster; efemérides escolares repetidas con ritualidad; simplificaciones didácticas. La cultura pop de la época de las naciones. En la Argentina, Bartolomé Mitre —presidente entre 1862 y 1868— escribió una historia de los orígenes con mirada liberal en su Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (1869). Durante el siglo XX, la Historia también se difundió a través de los medios masivos: libros de gran circulación, documentales en TV, suplementos de diarios que cada fecha patria publicaban una cronología ilustrada. Félix Luna consagró la divulgación con su revista de titulo hiperbólico: Todo es Historia.

La revolución digital alteró ese esquema. Disrumpió, con perdón de la palabra, Hoy, lo que Jason Steinhauer bautizó como e-History, es la Historia narrada en plataformas digitales, atravesada por algoritmos y protagonizada por usuarios comunes y creadores de contenido. Podcasts como Hardcore History de Dan Carlin —con episodios de seis horas sobre la Primera Guerra Mundial escuchados por millones— o You’re Dead To Me de la BBC —que combina eruditos con comediantes para hablar de Cleopatra o Napoleón— son prueba del auge mediático de la disciplina. En YouTube, con mucho foco bélico y recursos de animación, o en TikTok, explotando el formato explainer favorecido por el algoritmo, provocó el regreso de la historia pública al debate académico.

Videos de un minuto sobre el asesinato de Julio César o la caída del Muro de Berlín obtienen más visualizaciones que cualquier documental clásico.

Un caso representativo en castellano es el canal “Memorias de Pez”. Creado por el español Borja Fernández Zurrón, alcanzó una repercusión excepcional con videos que resumen procesos históricos en pocos minutos. Su publicación más vista, “La historia de la humanidad en 15 minutos”, supera los 4,6 millones de visualizaciones en YouTube. Con un estilo basado en animaciones ágiles, narración clara y síntesis visual, representa la lógica de la e-History.

El secreto de este nuevo ecosistema está en los algoritmos. Plataformas como YouTube, Instagram o Spotify privilegian contenidos que generan interacción: conspiraciones, traiciones, episodios sangrientos, cambios de régimen. La Historia convertida en cliffhanger. Videos de un minuto sobre el asesinato de Julio César o la caída del Muro de Berlín obtienen más visualizaciones que cualquier documental clásico, y compiten contra las destrezas de mascotas.

Acá aparece otra dimensión clave: el storytelling. Las técnicas narrativas aplicadas a los Short Video Formats impactan sobre la macro narrativa del pasado, el Relato, la Historia. El historiador Niall Ferguson sintetizó esta mutación con una frase provocadora: “Las batallas por el pasado se libran menos en los archivos y más en Google”. En The Square and the Tower (La plaza y la torre, 2017) analizó cómo las redes socavan esas jerarquías.

Efímero pero con huella

En su libro History, Disrupted (2022), Steinhauer advirtió que este fenómeno cambia el pasado mismo: ya no se transmite solo conocimiento, sino que se lo adapta a las lógicas de lo viral. La Historia en la era digital se convierte en narraciones aceleradas, a menudo simplificadas, que circulan con más fuerza cuanto más emocionales o controversiales resultan. En un texto sobre el lanzamiento de History, Disrupted, señalaba cómo la e-History con su impronta de cultura digital (todo es efímero, pero todo queda registrado) altera los cimientos del pasado compartido. Para ese momento, Camila Perochena también lanzaba Cristina y la historia. El kirchnerismo y su batalla por el pasado (Crítica, 2022), donde profundiza en la vocación política de re-interpretar y re-enfocar los procesos históricos y las figuras del pasado como parte central de una construcción política y de las necesidades del presente. Perochena ya había publicado su propio podcast en La Nación (La Banda Presidencial) y participaba del programa Odisea Argentina, de otro historiador, Carlos Pagni. Reflexiona hoy sobre el fenómeno en el entorno digital: “Así como se contrató a historiadores para escribir manuales en los ’90, es clave que ahora haya profesionales detrás de las interpretaciones del pasado que puedan transmitir visiones más complejas, con las reglas y métodos de los historiadores”. Y agrega: “Visiones más complejas pueden hacerse en podcast o en YouTube, más que en TikTok o Instagram”.

El fenómeno cultural más impactante de la última década también fue histórico: el musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda. Con hip hop y Broadway, narró la vida de Alexander Hamilton en clave contemporánea, con un elenco diverso y un lenguaje atractivo para los jóvenes. Lo que en otro tiempo hubiese sido un libro académico o un biopic, se convirtió en un espectáculo global que disparó debates sobre la Revolución Americana, el racismo y el poder de la narrativa. Como dijo Miranda en una entrevista: “La historia la cuentan quienes se animan a cantarla”.

Lo que en otro tiempo hubiese sido un libro académico o un biopic, se convirtió en un espectáculo global que disparó debates sobre la Revolución Americana, el racismo y el poder de la narrativa.

En 2023 The New Yorker alertó sobre los riesgos del “presentismo” —el abuso de categorías actuales para reinterpretar el pasado— en torno al debate del “1619 Project” de The New York Times, que buscaba releer la historia de Estados Unidos menos desde la independencia y con foco central en la esclavitud. El proyecto generó un amplio debate académico y reabrió las controversias en la propia AHA, la asociación de historiadores norteamericana. La autora de The New Yorker señalaba: “En Internet, los historiadores se han convertido en influencers: jueces que deciden sobre el presente usando el martillo del pasado”.

El foco en el valor de los profesionales de la historia contrasta hoy con el pronóstico de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, en una investigación sobre las tareas más amenazadas o cuyas tareas tienen más oportunidad de ser reemplazadas: los historiadores figurabam en el top de los prescindibles, con 91% de sus tareas posiblemente reemplazables.

Pero también subyace algo más profundo: la condición humana como homo narrans. El antropólogo Walter Fisher popularizó el concepto en 1984 al proponer que el ser humano no es solo homo sapiens que piensa ni homo faber que fabrica, sino ante todo un narrador. Yuval Noah Harari retomó esta tradición en el best seller Sapiens (2011) para mostrar cómo religiones, imperios, corporaciones y naciones se sostienen sobre ficciones compartidas: relatos que millones aceptan y que permiten coordinar acciones colectivas. La Historia, en este sentido, es la narración más ambiciosa de todas: la que busca ordenar el pasado de una comunidad para darle sentido al presente.

¿Fake past?

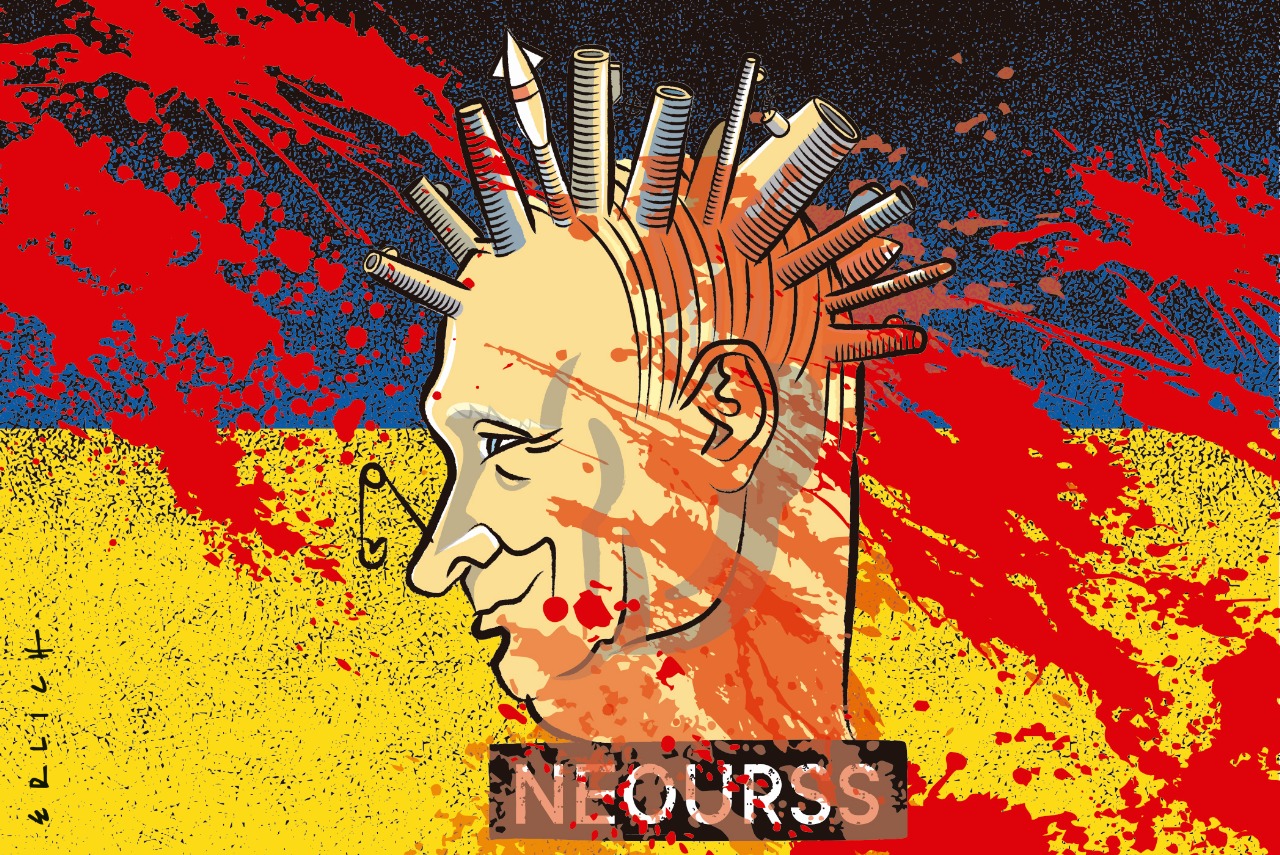

El tema es complejo. Usando las figuras creadas desde la comunicación (“fake news”) y la filosofía (pos-verdad), podemos plantear otras paradojas: ¿estamos frente a un fake past, no falso pero trucho, precario, reconstruido con pocos elementos probados y mucha polarización para captar atención y reproducirse algorítmicamente? ¿O ante una pos-historia, donde como en la pos-verdad, los hechos del pasado ya no pueden darse por ciertos en el presente? En parte, como anticipó McLuhan hace medio siglo, hemos vuelto a una etapa de oralidad, donde los relatos sobreviven y se imponen no por su veracidad fáctica, sino por la capacidad de sus intérpretes de hacerlos resonar en la comunidad.

La e-History, entonces, no parece un incidente de época: es la última etapa de un recorrido que empezó con Plinio y los anales, se consolidó en manuales y efemérides, tuvo su apogeo académico en libros y textos y hoy se despliega en podcasts, videos y memes en el mapa de la economía de la atención. Más frágil, pero más masiva: nunca antes tanta gente consumió, discutió y reinterpreta el pasado con tanta intensidad. Del pergamino al feed, de la tesis doctoral al TikTok viral, la Historia, sigue siendo la misma: un campo de batalla simbólico donde se lucha por qué recordar y qué olvidar.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.