Ayer se cumplieron exactamente 15 años del día en el que juré la constitución de Estados Unidos y me convertí en ciudadano estadounidense. Para aprovechar el número redondo, comparto acá Renuncio, el artículo que escribí para Sam no es mi tío (Alfaguara, 2012), un libro editado por mi amigo Diego Fonseca donde varios autores latinoamericanos (entre ellos, Daniel Alarcón, Eduardo Halfon y Jorge Volpi) reflexionábamos sobre nuestra relación con Estados Unidos. Me costó encontrar el texto, porque ya no está donde había quedado colgado online y no lo pude rastrear en mis nubes o discos rígidos. Me salvó Gmail, que nunca olvida. (Contexto: cuando escribí esto llevaba siete años en Nueva York y me quedaban todavía tres.) Espero que te guste.

Renuncio

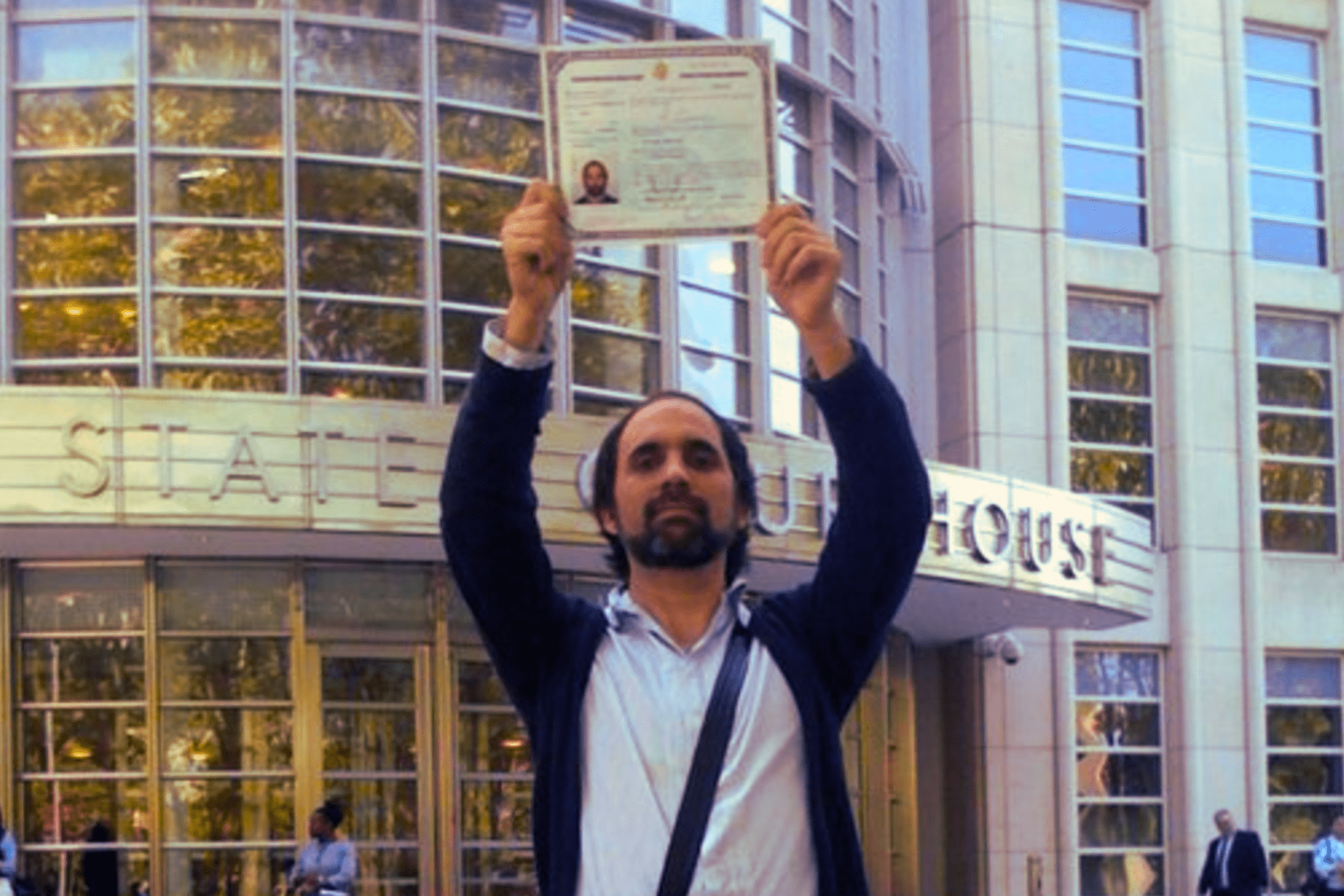

El único rastro visual de mi ceremonia de juramento a la Constitución de Estados Unidos es una foto que me sacó mi mujer y que tengo colgada en Facebook. En la foto estoy sonriendo pero haciendo una mueca extraña, con los brazos levantados y alzando, como si fuera un trofeo, encima de mi cabeza, el certificado de naturalización. Tengo puesta una camisa celeste, un saco finito de lana azul y jeans grises. Del hombro izquierdo me cuelga una cartera de cuero bastante poco masculina. Detrás mío se ve un día hermoso de primavera, el vidrio-y-metal burocrático del edificio gubernamental, en Brooklyn, y un puñado de transeúntes distraídos.

Miro la foto, casi un año más tarde, y me doy cuenta de que la mueca de mi cara y mi gesto de celebración irónica reflejan bastante bien los sentimientos contradictorios de aquel día. Por un lado, no quería aparecer frente a mis amigos y contactos como alguien demasiado contento con la idea de haber obtenido una nueva nacionalidad. Pero tampoco quería ser percibido como un frívolo o un cínico o un amargo. De ahí aquella postura intermedia, un poco sobradora y un poco genuina, a mitad de camino entre el expatriado pragmático y el inmigrante emocionado, entre el ciudadano del mundo y el ciudadano de su barrio. Juzgándome ahora, con la perspectiva y la ventaja que da la distancia, elijo ser piadoso conmigo mismo: no sólo creo que la foto fue una operación exitosa —en los veintipico de comentarios en Facebook nadie se burló de mí ni me acusó, como dirían mis compatriotas, de “vendepatria”— sino que también fue una operación sincera, porque mi apariencia en aquella foto se parece bastante a lo que sentía realmente.

En las semanas siguientes, ofrecí a varios editores de revistas latinoamericanas una crónica sobre mi flamante doble nacionalidad y sobre los supuestos cambios ontológicos que aquel mojón administrativo había operado en lo más profundo de mi ser. A ninguno de ellos le interesó demasiado, quizás porque yo mismo tenía bastante poco para decir al respecto: en los e-mails prometía que el juramento había provocado cambios fundamentales en mi percepción de mí mismo, pero no decía nada concreto ni daba demasiadas pistas sobre cuáles eran esos cambios. Mi esperanza era que los editores se entusiasmaran con la idea del cambio de nacionalidad, un subgénero literario que parece perfecto para el ensayo meditabundo sobre el espinoso tema de la identidad —preguntas importantes: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi hogar?—, pero sobre el cual, una vez que uno se pone a intentarlo, no hay realmente mucho para decir. Mis editores probablemente detectaron esto. Me respondieron con los murmullos dilatorios habituales, que los freelancers experimentados sabemos leer como señales de poco o ningún interés.

Ahora, quiero creer, agarramos los ladrillos de nuestras identidades heredadas –país, religión, clase social, equipo de fútbol– y tratamos de construir con ellos un refugio nuevo.

Quizás es la época, pensé, intentando consolarme. Antes, nuestra nacionalidad era una parte esencial de las personas que éramos, de cómo mirábamos al mundo y de quiénes reconocíamos como parte de nosotros. Ahora, quiero creer, no tanto: ahora, quiero creer, agarramos los ladrillos de nuestras identidades heredadas –país, religión, clase social, equipo de fútbol– y tratamos de construir con ellos un refugio nuevo, un poco parecido y un poco distinto al de los demás.

O quizás soy yo: quizás soy un tipo más apátrida que el promedio y se nota —al menos en los correos con propuestas de notas— que le doy tanta importancia, o más, al avance de mi estatus legal en Estados Unidos que a los cambios en mi ADN patriótico o mi relación con mis raíces. En todos estos años en Nueva York, mi proceso legal-migratorio ha estado más marcado por el runrún funcionarial de conseguir un objetivo práctico que por la épica inmigrante de superación y conquista. Sobre todo porque fue un proceso fácil y corto, gracias al atajo de la legalidad vía matrimonio: me casé con mi mujer en el City Hall de Manhattan, un viernes de septiembre de 2005, para conseguir un permiso de empleo y aprovechar una oferta concreta de trabajo; y avancé con los trámites de naturalización, un par de años después, no porque constituyera el último paso de un estudiado arco narrativo-inmigratorio sino porque un día me llamó Jenny, la paralegal del estudio de abogados judíos puertorriqueños que había llevado mi caso, y me dijo que por 750 dólares extra podía empezar el papeleo para hacerme ciudadano estadounidense. Lo pensé cinco segundos y finalmente dije que sí, como a un encuestador o un telemarketer.

* * *

Pensándolo ahora, me doy cuenta de que en mi pragmatismo secular no sólo banalicé mi lealtad a Argentina, mi país de nacimiento, sino también la institución del matrimonio, a la que traté como otro rulemán auxiliar en el complejo engranaje de obtener un estatus laboral. Dicho así parece horrible, y probablemente muchos pensarán, con razón, que el patriotismo y el matrimonio (dos lealtades fundamentales en las vidas de muchas personas) merecían más romance o emoción. Quizás tengan razón. Pero si busco dentro mío una molécula de culpa o arrepentimiento o de “ojalá las cosas hubieran sido distintas”, no la encuentro.

Lo que sí encuentro, en una libreta vieja que ya había garabateado y abandonado en un cajón de mi escritorio, son unas pocas notas sobre la ceremonia de naturalización. A medida que las hojeo, empiezo a acordarme mejor de aquella mañana y a rescatar un cariño por el acontecimiento que creía inexistente. La primera referencia, en la primera página, es para las dos mujeres que reciben a los trescientos candidatos y nos llevan en fila india hasta nuestros asientos. Leo mi letra, finita y azul, vertical y desordenada: La usher es rusa, la jueza es de Barbados —hablan con acento–: en nuestra bienvenida a USA todos, hasta los gringos, somos extranjeros.

La ceremonia es en un sótano sin ventanas de un edificio enorme del centro de Brooklyn, a pocas cuadras de mi casa. En la puerta nos hicieron dejar los cinturones y los teléfonos celulares. Acompaño a la rusa hasta una sillita de plástico y acero inoxidable en la fila diez del segundo bloque de sillitas de plástico y me siento, con los codos muy cerca de los codos de mis vecinos e inminentes compatriotas. Espío sus respuestas cuando unas chicas latinas bastante lindas nos reparten unos bloques de formularios en blanco. A la derecha tengo sentado a un pibe flaquito de pelo negro lacio y largo hasta la cintura, vestido con una camisa verde y pantalones verdes. Lo observo mientras llena los casilleros: nació en Myanmar, tiene 19 años, vive en Corona (Queens) y tiene un apellido asiático que no entiendo o no anoto en mi libreta. Sí anoto, porque me llama mucho la atención, su primer nombre: Longford.

Longford pasa a la siguiente página de la pila de formularios y se registra para votar: hace una cruz, para mi sorpresa, en el casillero del Partido Republicano.

Longford pasa a la siguiente página de la pila de formularios y se registra para votar: hace una cruz, para mi sorpresa, en el casillero del Partido Republicano. Arqueo mis cejas en silencio, evitando revelar mi espionaje, pero estoy pasmado: no sólo porque es raro encontrar republicanos registrados en Nueva York (donde casi el 80% votó a Obama en 2008), sino además porque Longford tiene 19 años, es birmano, tiene el pelo larguísimo y brillante y está todo vestido de verde. Nunca me lo habría imaginado republicano. Lo miro de cerca un rato, como enviándole señales eléctricas para iniciar un contacto e intentar descifrarlo, pero no reacciona. Longford, que no sonríe ni hace gestos de ningún tipo, se mantiene como un enigma. El que sí me devuelve las señales de contacto es Artan, sentado a mi izquierda, un rubio grandote y amable y visiblemente endurecido por años de trabajo a la intemperie, a pesar de que, según el casillero que acaba de llenar, sólo tiene 24 años. Artan nació en Kosovo y vive en Staten Island, del otro lado de la Bahía de Nueva York. Conversamos un rato: me cuenta que trabaja en una crew de instalación de decks y terrazas de madera en la empresa de su tío, también albanés, también de Kosovo.

Después de esto, mis notas hablan de una sola cosa: el aburrimiento. “No sabía que esto iba a tardar tanto”, protesto en mi libreta. “No puedo estar sentado sin leer. No tengo el teléfono (me lo pidieron en la entrada) y estoy sin diario y sin libro, porque pensé que iba a ser una cosa rápida”. Acostumbrado a la relativa eficacia de la burocracia gringa, había ido a mi ceremonia de naturalización como quien va a pagar una multa, esperando entrar y salir en diez o quince minutos.

Las primeras dos horas las pasamos en silencio, sentados uno al lado del otro, sin nada para decir ni, mucho peor, nada para leer. Soy una de esas personas que no pueden estar solas con sus pensamientos y necesitan algo a mano para leer. No puedo viajar en el subte sin leer y no puedo comer solo en un restaurante o en casa sin una revista o un diario o al menos un folleto publicitario. Necesito leer: necesito distraer a mi cerebro del abismo de quedarse a solas consigo mismo. Cuando, en un restaurante, veo a alguien que come solo, con la mirada perdida en la ventana o en los recovecos de su comida, me pregunto en qué estará pensando en ese momento, qué tonterías o epifanías le estará dictando el hilo de su mente. Y siento envidia, porque es algo que no he hecho nunca ni me creo todavía capaz de hacer.

Finalmente, después de otra hora en el sótano brooklyneano, la oficial barbadino-gringa pone los labios cerca del micrófono y nos pide que, cuando pasemos al frente a firmar los diplomas que nos convertirán en ciudadanos estadounidenses, indiquemos si queremos cambiar nuestros nombres. “Elegir el nombre propio, qué cosa más fabulosa”, anoto en mi libreta. “Qué cosa más gringa: el mito de llegar a América y renacer”. Un mito verdadero y con tonos religiosos, pienso ahora: emigrar es reinventarse (empezar otra vez), purificarse (bautizarse). Qué lindo tener disponible todo el universo de nombres y elegir para vos mismo –porque sí, porque te gusta cómo suena– el nombre de un condado irlandés o de una película con Jim Broadbent: Longford.

“Elegir el nombre propio, qué cosa más fabulosa”, anoto en mi libreta. “Qué cosa más gringa: el mito de llegar a América y renacer”.

Cuando llego hasta la mesa con los sellos y los diplomas, leo que en la línea 4 del certificado dice, en efecto, New Name , a la izquierda de un rectángulo en blanco. Paro un segundo para pensar y finalmente escribo, con mucho cuidado, “Hernán Iglesias”, sin el “Illa” de mi madre y sin el “Agustín” de mi segundo nombre. El motivo, otra vez, es pragmático: estoy cansado de las confusiones y los problemas generados en todos estos años por empresas de celulares o suscripciones de revistas o agencias gubernamentales que –en un país donde no hay documento único de identidad– me mandan cartas a nombre de “Mr. Illa” o “Mr. Agustin” o “Mr. Hernán A.I. Illa” o alguna combinación de las anteriores.

Cuando parecía que estábamos cerca del final, nos mandan otra vez a sentarnos. Un tipo de la Human Rights Commission —un hombre gordo, de unos 50 años, rulos grises, camisa arrugada y probable origen cubano o dominicano— se para en el atril y nos explica en inglés cuáles son nuestros nuevos derechos como ciudadanos. No dice nada demasiado útil o revelador. Según mis notas, lo que más me llama la atención es su acento: Parece recién llegado. Habla peor que quizás la mitad de los que estamos acá sentados.

El mismo leit-motif que hace tres horas: nos da la bienvenida a la gran familia gringa un grupo de personas que no parecen (y quizás ni siquiera son) nada gringas. Llega otro juez, dando una serie de pasitos rápidos y nos cuenta, después de disculparse por su retraso, la historia de inmigración de su abuelo paterno, quien tuvo que emigrar dos veces desde Irlanda, porque la primera vez los médicos de Ellis Island, preocupados por una infección en el ojo, no lo dejaron entrar y lo mandaron de vuelta. El juez parece envalentonado por la historia de su abuelo, pese a que ya la debe haber contado cientos de veces. Recitamos finalmente la Pledge of Allegiance a la bandera de Estados Unidos y repetimos, línea por línea, el texto del juramento de ciudadanía, que la oficial de Barbados nos dicta desde el micrófono. El texto dice en un momento que los aquí presentes “renunciamos y abjuramos” de nuestras nacionalidades anteriores y nosotros lo repetimos, sabiendo que no lo vamos a hacer.

Diez minutos más tarde, reunificado con mi teléfono, mi cinturón y mi mujer, estoy del otro lado de la calle, abajo de los cedros fortalecidos de mayo, sobreactuando mi alegría y posando un poco ridículo para la única foto que tengo de aquella mañana.

* * *

Uno de los cambios más extraños producidos por mi nacionalidad flamante, y uno de los más perceptibles, fue mi relación con el idioma inglés, que hablo, leo y escribo sin mayores inconvenientes —es lo que hablo en casa con mi mujer—, pero con algo de acento y un escalón o dos por debajo de los nativos. Todavía me pasa que estoy en el cine o en el teatro y la sala estalla en una carcajada llena de sobreentendidos y señales y yo me quedo en mi butaca mudo, quieto y humillado, incapaz de entender el chiste. (A veces no entiendo las palabras dichas por el actor; a veces entiendo las palabras pero no el chiste.) Hasta hace unos meses, cuando era solamente argentino, esto me molestaba un poco, pero no mucho. Pero ahora, que soy compatriota de mis vecinos de butaca, me parece inconcebible que no podamos reírnos todos de las mismas bromas. ¿Cómo puede ser que sea ciudadano de un país donde prendo la televisión y a veces no sé de qué están hablando? Esta pregunta, que normalmente no debería ponerle los pelos de punta a nadie, últimamente ha empezado a volverme un poco loco.

Durante mucho tiempo había disfrutado aquella condición mía de outsider de la vida estadounidense, la del tipo que escribe en un idioma extranjero para publicaciones extranjeras y que, cuando tiene ganas —pero sin zambullirse—, moja las patitas en el gran caldo de la cultura americana. Ahora siento que me han arrojado al medio del caldo y estoy aprendiendo a nadar, un poco en contra de mi voluntad pero obligado, porque si no nado —si no me agringo: si no me atrevo a ocupar la pantalla y contar mis propios chistes— me ahogo.

Viviendo en Nueva York, donde más de un tercio de la población nació fuera de Estados Unidos, uno se acostumbra rápido a creer que la nacionalidad es un componente poco importante de la identidad.

Viviendo en Nueva York, donde más de un tercio de la población nació fuera de Estados Unidos, uno se acostumbra rápido a creer que la nacionalidad es un componente poco importante de la identidad de una persona. Es un talante y una teoría que me gustaría defender. Quizás la nacionalidad no tiene el valor que creemos que tiene: quizás no somos tan argentinos o mexicanos o colombianos como creemos. Quizás el país donde crecimos o con el que más nos identificamos, en el fondo, dice menos de nosotros de lo que habíamos creído. Por eso la mueca socarrona de mi foto en Facebook: porque siento que tengo sobreactuar la solemnidad del día, aun intuyendo que en realidad no es tan importante.

En la mueca también detecto una traza de vergüenza, que puedo explicar de este modo: después de haber pasado la mañana sentado entre personas que habían sido expulsadas de sus países por regímenes brutales, o que habían dejado todo en sus lugares de origen para empezar vidas nuevas en Estados Unidos, o que habían pasado por años de desesperantes laberintos burocráticos y miles de dólares en abogados, empecé a sentir que mi cómoda historia de emigración y legalidad era frívola e inmerecidamente privilegiada. Yo obtuve mi green card y mi ciudadanía por la vía matrimonial, que es la vía más fácil, directa e indolora.

Y la menos épica. Había llegado a la meta casi sin transpirar ni salpicarme de la roña horrible y agotadora y exasperante de la mayoría de las historias de inmigración. Había conseguido mi nacionalidad al trote, restándole importancia, permitiéndome ser sarcástico. Para muchísimos de los trescientos tipos y mujeres que coincidieron conmigo aquella mañana en aquel sótano del centro de Brooklyn, su flamante gringuidad era, posiblemente, una de las dos o tres cosas más importantes que les había pasado en la vida. Por eso también mi mueca asimétrica: porque después de tres horas con ellos me había dado cuenta de que no podía celebrar alocadamente algo que me había costado tan poco.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).