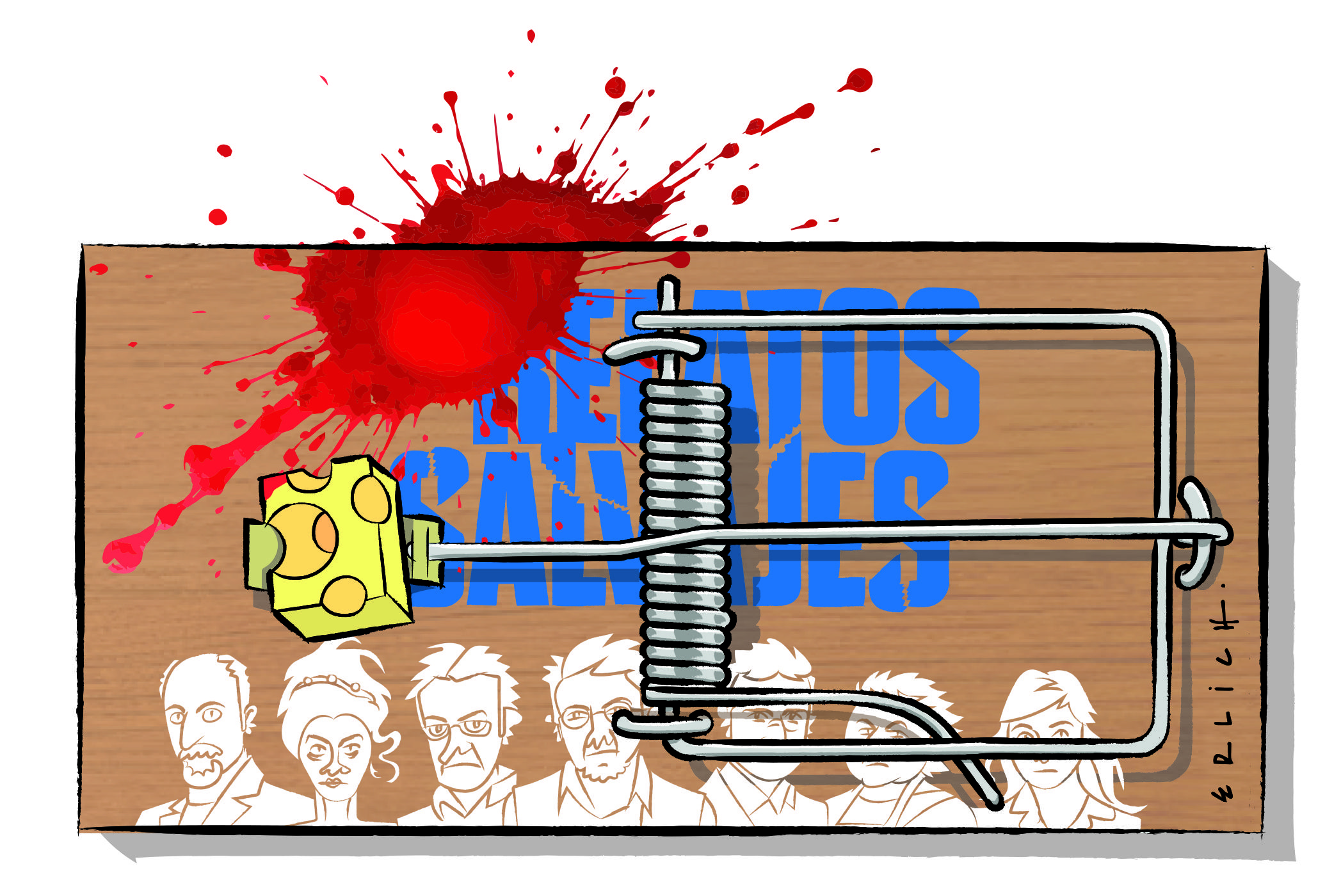

Cuando se estrenó, en 2014, Relatos salvajes tenía todo para ser el tanque argentino que fue: el director, los actores, la asociación de productores de acá y de allá, la campaña publicitaria, una cantidad inusitadamente alta de salas para su estreno (un privilegio al que sólo acceden las grandes franquicias internacionales), la repercusión en los medios, el boca a boca. Tenía todo eso, pero también tenía algo que me llamó mucho la atención cuando se convirtió en el fenómeno que llevó a más de cuatro millones de espectadores a los cines. No se trataba tanto de la violencia que remitía a la mitad “salvaje” del título sino de algo más peculiar, muy inusual como ingrediente de una receta para el éxito: una mala leche concentrada, de esas que llevan días en descomposición, que se extendía no sólo a la superficie del metraje de las seis historias en cuestión, sino también en su profundidad. Era una mala leche que no daba tregua, que no dejaba a salvo a ninguno de los personajes, ni a los principales ni a los secundarios, ni a víctimas ni a victimarios. Puesto en los términos de las imágenes de la secuencia de créditos iniciales: ni a presas ni a depredadores.

La mala leche se manifestaba también en la trayectoria de cada relato, idéntica al movimiento del avión de Gabriel Pasternak. Es decir, ascendente primero y descendente después, pero siempre acelerando hacia un clímax destructivo que se impone como inevitable. No parece haber posibilidad alguna de redención en Relatos salvajes, menos aún de aprendizaje o superación; los pocos indicios de humanidad apenas si llegan a sobrevivir sepultados por el peso de las tragedias. ¿Esto era así, realmente? ¿Era para tanto? Y si lo era, ¿cómo se podía explicar? Bien, antes de avanzar, retrocedamos un poco.

Desde su irrupción en la segunda mitad de los años ’90, las películas (y también las series de televisión) del llamado Nuevo Cine Argentino (NCA) mostraron algunas virtudes que fueron muy bienvenidas, especialmente por el contraste con la producción de los años anteriores. Eran en principio obras que no sólo pretendían volver a los principios básicos de la narración cinematográfica y a los géneros clásicos, sino que se proponían hacerlo además con buenos resultados técnicos, sin justificarse jamás en la escasez de recursos materiales. Las películas tenían que verse y escucharse bien, tan fácil como eso. Resuelta esta cuestión, el NCA se distinguía luego por un cierto ascetismo interpretativo. Por supuesto que podía ser un cine político, pero se mantenía lejos de los juicios morales, las metáforas y analogías fáciles o los subrayados explícitos. Lo importante era narrar y mostrar.

Hay una frase en ‘Un oso rojo’ que sintetiza el consenso social en torno a 2002 como ninguna otra: ‘Toda la guita es afanada’.

Con el paso de los años se fue haciendo evidente otra de las virtudes de este NCA: en cada una de sus entregas se captaba y se representaba de manera cabal cada momento social y sus cambios. En Pizza birra faso, Mundo grúa, Okupas y Bolivia vimos el declive de la convertibilidad, el pánico a caerse del sistema y a los que se habían quedado definitivamente afuera. Consumado el estallido, fue el turno del peritaje, de llegar hasta el ground zero para dar cuenta de la extensión de los daños. Tumberos, El bonaerense, Un oso rojo son las crónicas de una sociedad abandonada a su suerte y también, más solapadamente, de la atribución de responsabilidades. Las élites y la clase política viven enajenadas en su perversión, mientras el resto de las personas intentan sobrevivir a la violencia y la anomia con los enfrentamientos y las alianzas más improbables. Fue una época rara, en la que el prime time de la tele (aunque no fuera en los canales de mayor rating) nos podía mostrar una bandera con el nombre de Agustín Tosco flameando en lo alto de una torre carcelaria. Pero también hay una frase en Un oso rojo que sintetiza el consenso social en torno a 2002 como ninguna otra: “Toda la guita es afanada”.

Es por esta época cuando aparece Damián Szifron como una figura que podía adscribirse generacionalmente al NCA, pero de manera algo más lateral. La aceptación de su trabajo por parte del público fue casi instantánea, en el cine con El fondo del mar en 2003, pero muy especialmente en la televisión con Los simuladores (2002-2003), ya un clásico indiscutible y material ideal para la reposición y el “maratoneo” actual en plataformas. Más allá de la habilidad de Szifron para construir un cuarteto de personajes queribles y reconocibles, en aquella Brigada A del engaño y la viveza criolla podían encontrarse sin problemas los elementos que destacamos de las ficciones de aquellos años: la desconfianza por el Estado y la ley, la justicia como una práctica privada que, si no se ejerce a título personal a los tiros, queda reservada a los pocos que se puedan dar el lujo de tercerizarla.

Tiempos optimistas, tiempos salvajes

Apenas un par de años después, con Tiempo de valientes (2005), se notaba que ya había otro clima después de dos años de un kirchnerismo que, liberado de las ataduras del pejotismo duhaldista que lo había llevado al poder y con un triunfo claro en las elecciones legislativas de aquel año, se envalentonaba y empezaba a mostrar los dientes. Suerte de buddy movie con toques de western, Tiempo de valientes es una película amable y entretenida, algo imperfecta quizás en la incontinencia verbal del psicólogo que interpreta Diego Peretti, pero no por ello deja de reflejar fielmente el humor social. Los malos todavía son poderosos (un deep state limitado a un jerarca de la SIDE y sus secuaces) pero en definitiva son pocos y son derrotados. El porongueo del espía que se jacta de “poner y sacar presidentes” no resulta tan intimidante toda vez que termina humillado por una alianza medio chambona entre un psicólogo progre y unos canas corruptos, pero entrañables.

El final es optimista: el personaje de Alejandro Awada explica que el Gobierno está limpiando los sótanos de la democracia y entonces es como si la película le quisiera explicar a su mitad frepasista que estaba ante una nueva oportunidad para que todos olvidáramos que también ellos habían hecho su aporte para chocar el país. Sólo había que aflojar un poco con Revista Sudestada y Página/12, salir a juntar un poco de calle y fumarse un caño para reconciliarse con la otra mitad, esos policías de buen corazón peronista que, después de todo, de algo tenían que vivir. La alianza de clases posible y encima con la posibilidad de un nuevo acceso a las botoneras del poder. “Los servicios de inteligencia van a seguir estando…”, se escucha en las reflexiones finales, y hasta el espectador más desprevenido podía completar la frase en su cabeza: “… así que mejor si los manejamos nosotros”. No hay duda entonces de que Szifron la vio, quizás no antes, pero de ningún modo después que todos los politólogos conurbaneros que coparon el escenario para traernos la buena nueva, más o menos por aquella época.

Poco de todo aquello quedaba en pie hacia 2014, el momento de los Relatos salvajes. Podemos hacer constar en actas que, para ese entonces, la última fechoría que le faltaba al grandes éxitos del kirchnerismo era la del memorándum con Irán y el fiscal Nisman (y es agotador también tener que aclarar una vez más que todavía estamos a un par de aumentos del dólar de que todo eso pueda volver, esta vez con Kicillof), pero en lo que respecta estrictamente a la película aquello podía pasarse perfectamente por alto. En cambio, es de imaginar que una obra que se presentó claramente como una representación (o mejor, como una suma de representaciones) del estado de exasperación de la sociedad estaba obligada a resolver de alguna forma (de cualquier forma) la cuestión de “la grieta”. Es decir, de esa forma chota de denominar aquello que fue en verdad la demolición de todos los puentes desde el poder del Estado, un procedimiento complejo y multiforme que se sintetizó en su expresión más perfecta en una sucesión interminable de transmisiones en cadena nacional. Otra vez, ¿hace falta recordar por enésima vez lo agobiante que podía ser aquella potencia performativa del tercer kirchnerismo?

Otra vez, ¿hace falta recordar por enésima vez lo agobiante que podía ser aquella potencia performativa del tercer kirchnerismo?

La respuesta a esa pregunta podría ser negativa si intentáramos una lectura menos coyuntural o más distanciada de la película. Están, por cierto, las reseñas de los medios internacionales que fueron tan elogiosas como las locales, que no dejan de notar y de destacar ciertas particularidades sociales de la Argentina, pero que quedan soslayadas por una interpretación más universalista: los relatos son sin dudas salvajes, pero por cuestiones inherentes al género humano. Bombita podría ser neoyorquino y el personaje de Sbaraglia podría ser un parisino en la región de Burdeos, y sus respectivas historias funcionarían igual, al menos hasta cierto punto.

Un camino parecido eligieron la mayoría de los críticos progresistas, que no podían ignorar ese estado de tensión salvaje de los Relatos, pero que podía escudarse y justificarlos precisamente por la existencia de la grieta siempre y cuando no se la entendiera como salvoconducto trucho. Un ejemplo de tercera vía, finalmente, pareció tomar Santiago García en su notable reseña: Relatos salvajes es, sin muchas vueltas, una fiesta de puro cine. Una que está abierta a interpretaciones contrapuestas, pero en la que prevalece esa lectura universalista y, muy especialmente, la maestría narrativa, visual y técnica de un cineasta en la plenitud de sus capacidades. De todos modos, debo decir que por muy convincente que me haya resultado (cuando la leí en su momento y también ahora) la crítica de García, me resulta insuficiente para explicarme el problema planteado al principio: aquel de la mala leche de los relatos. Algo olía a podrido en nuestra Dinamarca y no quedaba claro por qué.

Pues bien, podemos pedirle ayuda al propio Szifron para tratar de desentrañarlo. Después de todo, estamos hablando de una película detallista hasta el extremo, sobre todo en sus maldades. Algunas son francamente excesivas, como hacerle reclamar al casero dispuesto a ir preso para encubrir al hijo de su patrón “un departamento en Mar de Ajó”. Ningún espectador malpensado y que haya fantaseado alguna vez con ser partícipe de una extorsión habría imaginado que el casero sería capaz de exigir que le duplicaran la oferta inicial de 500.000 dólares, pero un departamento (no una casa, ¡un departamento!) en Mar de Ajó es francamente un abuso. Otro ejemplo: ¿qué está leyendo el señor mayor en su jardín segundos antes de que Pasternak estrelle su avión sobre él? El suplemento ADN Cultura. No la sección principal de La Nación, tampoco otro suplemento, sino ADN Cultura.

La r-word

Superado el episodio inicial, perfectamente apropiado para establecer el tono y el humor de los relatos en una secuencia breve antes de los títulos, una de las claves podemos encontrarla en “El más fuerte”, el capítulo del enfrentamiento a muerte en las rutas de Salta. Seguramente el mejor de los seis, una secuencia resuelta con pericia envidiable por Szifron. Tiene tanto de drama social y de Death Proof, de Tarantino, como del Coyote y el Correcaminos. A falta casi de palabras (inmejorable decisión), los personajes interactúan como en un juego de truco o una payada, en la que ambos se van turnando en la mano y la ventaja, hasta culminar en la mutua aniquilación.

Así y todo, si la violencia del intercambio es lo que parece caracterizar tanto a éste como al resto de los relatos, el principio de la tragedia está en el resentimiento como impulso principal para el comportamiento en sociedad. Es el conductor del 504 hecho percha el primero en ejercerlo al bloquear al Audi en su intento de sobrepaso, pero a Sbaraglia no le alcanza con resolver la cuestión por la vía fácil de los medios a su disposición, sino que hay una fuerza que lo incita a bajar la ventanilla y descerrajarle al otro la n-word. Pero no recurre al clásico “negro de mierda”, sino que es más preciso: “negro resentido”. Aceptando que la segunda parte del epíteto fuera apropiado (lo cual explicaría mejor que la primera la obstinación del otro en bloquearle el paso), ¿por qué se muestra a su vez tan resentido el conductor del Audi? ¿Es porque se trata de un nuevo rico, un trepador, esto que hoy solemos llamar “un massista”? Plausible. En cualquier caso, vamos progresando: el resentimiento se parece mucho más a la mala leche que la violencia.

Y es, en efecto, el resentimiento la fuerza que mueve a todos estos personajes, aunque no siempre en el mismo grado y de maneras equivalentes. Quienes quieran exculparlos podrán decir que son en verdad los traumas —personales o sociales— los que explican sus acciones, pero eso sería en verdad un error. Los traumas pueden explicar el daño pasado, pero no el comportamiento presente. El resentimiento explica el odio y la turbación de la moza, pero el impulso violento y homicida de la cocinera ya es otra cosa más cercana a la psicopatía. He leído interpretaciones heroicas de su proceder, cuando lo que la película muestra es a alguien capaz de envenenar a un ser humano sólo porque el tipo en cuestión es un maleducado, cobró una deuda, se quiso levantar a una viuda y se piensa candidatear a intendente. Resentido es, en todo caso, el discurso de la cocinera al servicio de su criminalidad: “Todos quieren darles un merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo”.

El ingeniero sufre ese proceso acelerado de descomposición personal y, también en este caso, el resentimiento es lo que justifica su descarga violenta.

El que sí mueve un dedo es, evidentemente, Bombita. El ingeniero sufre ese proceso acelerado de descomposición personal y, también en este caso, el resentimiento es lo que justifica su descarga violenta. Sólo que, como es un ingeniero y él no quiere personalizar en nadie porque su enemigo es “el sistema”, su atentado con explosivos es de alta precisión y sin muertos. Pero el resentimiento de Bombita es también (como con la cocinera) una excusa, un discurso vacío. La voz de la razón está en un principio a cargo de su esposa, curiosamente interpretada por Nancy Dupláa. “La sociedad no va a cambiar, vos no vas a cambiar”, le dice. “Me tenés los ovarios llenos con tu discurso principista, flaco. En el Centro no se puede estacionar, no te hagas más la víctima. Vení y ocupate de tu hija”, podría agregar. Es más, ¿no habíamos quedado en que los servicios de inteligencia iban a seguir estando? Respetemos los consensos básicos. En cualquier caso, la redención social de Bombita por medio del atentado marida bien con la teoría del resentimiento, pero no tanto la recuperación del amor y el respeto de su familia. Aunque también es cierto que ya lo había anticipado la cocinera: “En la cárcel podés hacer amigos, se la pasa mejor que afuera”.

El último relato, “Hasta que la muerte nos separe” es el más largo y quizás el menos logrado de los seis, pero también es el que parece cerrar varias cuestiones planteadas antes. En más de un momento queda la sensación de que la acción se le descontrola a Szifron, que su timing no es tan preciso, que los personajes deambulan algo perdidos. Es también el más parecido a la comedia argentina más clásica y popular, el sainete teatral del tipo Esperando la carroza. Y desde luego que es el resentimiento por descubrirse cornuda lo que gatilla el comportamiento descontrolado de la novia, pero esto se cruza con otra cuestión importante que ya habíamos visto en el caso del episodio del casero que se hace cargo de las culpas de sus empleadores: la guita.

La sociedad de los Relatos salvajes tiene todos sus valores en venta. Así, cuando la novia estalla de bronca contra su flamante marido, lo primero que le sale decirle no es que le va a arrancar los huevos ni nada por el estilo, sino que le va a sacar toda la guita, todas sus propiedades. Con palito incluido para su suegro evasor que lo puso al nene como testaferro. Como pasa también en “El más fuerte”, acá hay un deseo de venganza que va a escalando en sus manifestaciones violentas y destructivas, pero el desenlace es distinto. No se trata de que los novios se perdonan o aceptan su culpabilidad, sino de que, simplemente, se reconocen como dos seres miserables, igualados en su degradación moral y demasiado dependientes de sus posesiones y rango social. El éxtasis erótico del final los encuentra abrazados como a los contendientes dentro del Audi incendiado, pero con toda una vida de resentimiento, guita y mala leche por delante.

Ésta es, entonces, la trinidad que, si no los explica, al menos recorre los Relatos salvajes: el resentimiento como impulso, la guita como obsesión y la mala leche como expresión permanente. No vamos a ser tan chiquilines de reclamarle a Szifron que diga si es kirnerista, pero ¿se puede encontrar una representación más perfecta de la Argentina del período 2003-2015?

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.