En estos interminables meses que arrancaron en febrero de 2020 con la noticia de la aparición de algunos casos médicos llamativos relacionados con un mercado de animales en la ciudad de Wuhan, en China, aprendimos mucho sobre un virus nuevo. A lo largo de un año agotador supimos de su estructura genética, de sus espículas superficiales, de cómo entra en las células, a quién enferma y a quién no, cómo generar anticuerpos y en cuáles continentes se sentía más cómodo para reproducirse.

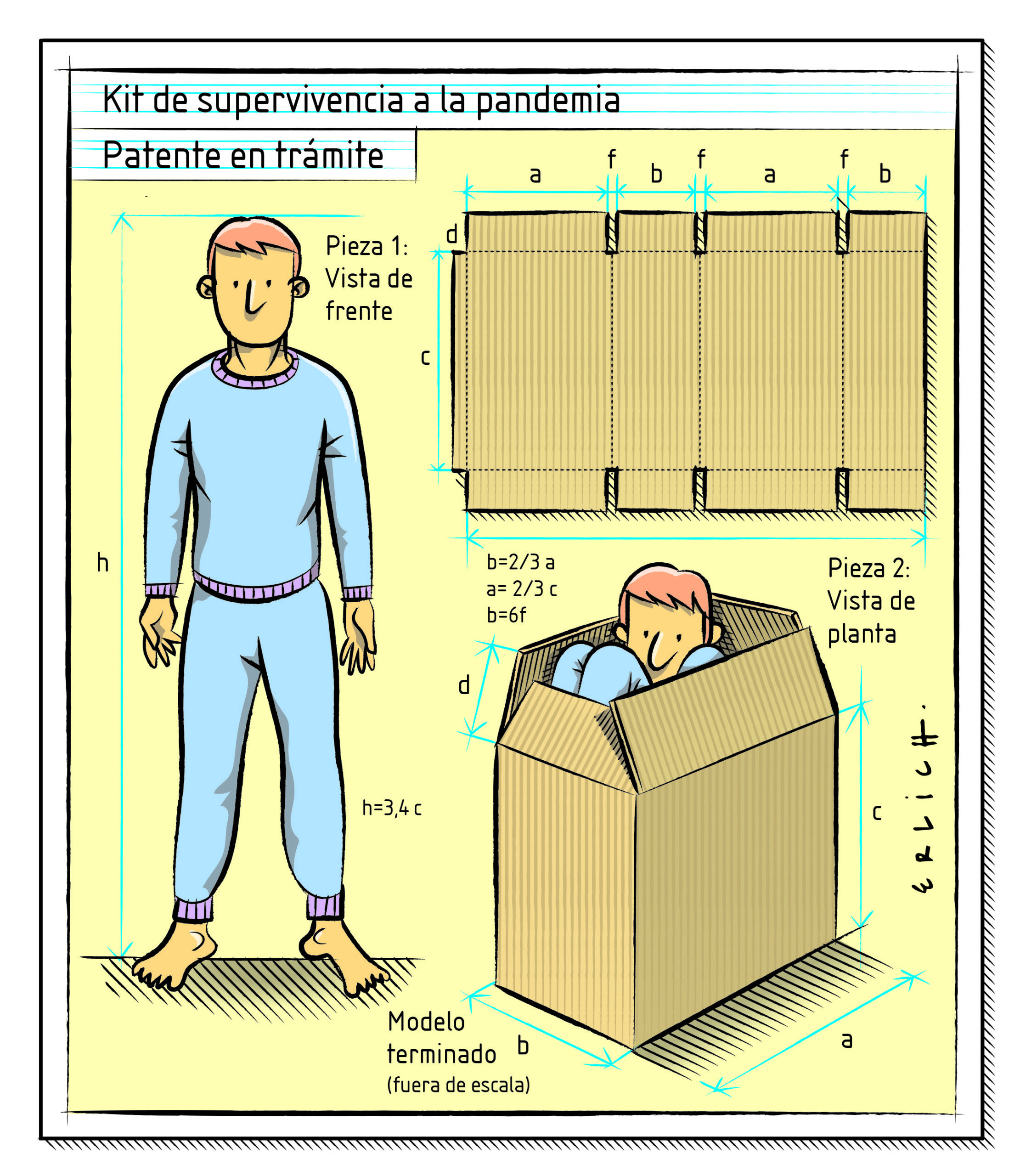

También aprendimos algo sobre su remedio más inmediato, la cuarentena: aprendimos que no sirve como método de largo plazo. Que en su versión extendida y horizontal es una medida que se puede aplicar una sola vez, durante un tiempo limitado, y que no tiene recarga. Y que va contra la naturaleza humana, lo cual restringe enormemente su uso. Lo curioso es que eso que aprendimos ya lo sabíamos y era un lugar común antes de la aparición del Covid-19. Que la resolución de la pandemia fuera que los ciudadanos aceptaran voluntariamente el castigo más temido aparte de la pena de muerte, la cárcel, era por lo menos, llamativo.

Tal vez la conjunción de un miedo universal con la aparición del coronavirus en China, un país dictatorial en el cual la reacción de los ciudadanos es irrelevante para tomar decisiones, generó que la restricción de libertades individuales haya sido adoptada como un modelo para el resto del mundo. La ansiedad histérica que genera la comunicación virtual terminó de armar la tormenta perfecta.

En teoría la idea funciona. Si el virus se contagia de persona a persona, cortar los vínculos entre ellas detiene su circulación. En el límite, si toda la gente queda encerrada y autoabastecida en celdas, sin carceleros ni proveedores, al cabo de unos diez días el virus cumpliría su ciclo en quienes estuvieran contagiados y desaparecería.

Sin llegar a ese ejemplo extremo, es evidente que una cuarentena como la realizada en los primeros días en la Argentina iba a disminuir enormemente la circulación del virus. Sin proponerse el aislamiento total, pero limitando fuertemente el tránsito y las interacciones entre las personas, el virus no iba a desaparecer, pero su velocidad de propagación iba a disminuir, con el objetivo de preparar el sistema de salud para lo que se venía.

Que la resolución de la pandemia fuera que los ciudadanos aceptaran voluntariamente el castigo más temido aparte de la pena de muerte, la cárcel, era por lo menos, llamativo.

“Lo que se venía” se daba en un principio como inevitable: que el virus circulara masivamente y pusiera en riesgo el sistema de salud. Pasó lo que pasó, que la cuarentena se decretó y acató cuando la presencia del virus en el país era ínfima, generando la ilusión de que “lo que se venía” se podía evitar. La preparación del sistema de salud se completó, pero la lógica interna del encierro no se detuvo. Si encerrados no circula, sigamos encerrados.

La estrategia se topó con un enemigo imbatible, más persistente y poderoso que cualquier virus: la naturaleza humana. El hombre es un animal social, debe interactuar, ha construido sociedades en las que cada uno juega un determinado rol y la suma de todos trae la supervivencia general.

Por otra parte, el efecto de ese confinamiento no servía más que para ganar tiempo, ya que –salvo en aquel ejemplo del autoencierro– era claro que el virus no iba a desaparecer. La cuarentena no podía eliminar el virus, solo podía hacer que su expansión fuese un poco más lenta. Al renunciar a su cometido inicial, el de ganar tiempo para preparar el sistema sanitario, la cuarentena no hacía más que demorar y demorar el desenlace, pidiendo más y más tiempo, pero ya no se sabe bien para qué. La lógica de la cuarentena por la cuarentena misma, no como un instrumento puntual y acotado, es cerrada y a prueba de críticas. La cuarentena se hacía incumplible, lo que llevaba a su ruptura, que era solucionada con más cuarentena y así al infinito.

relajarse

“La gente se relajó”, decían los comunicadores que comunicaban mal y que no sufrían las consecuencias del encierro. “Relajarse” significaba salir a trabajar, a pasear, a sentir el sol, a ver a los amigos, a los parientes, a sacar al perro, comprarse ropa, a conocer alguien nuevo y enamorase, o simplemente cruzar la calle. Finalmente, a festejar una ley, a tratar de que no salga una ley, a festejar un campeonato o a despedir a un ídolo. En definitiva, a vivir. La suspensión durante meses y meses y meses de las conductas sociales que nos definen era una idea totalmente irrealizable.

Además del dato obvio de que el ser humano no puede vivir aislado, a partir de cierto momento de la cuarentena sucedió otra cosa, menos comentada pero no menos interesante. Los ciudadanos tenían la suficiente información sobre la peligrosidad del virus y, consciente o inconscientemente, realizaron el cálculo de riesgo. Cada uno de ellos sabía cuántos conocidos habían enfermado, cuántos habían sido internados, cuántos fallecidos. De acuerdo con esa información, y más allá de lo que se dijera públicamente, el miedo a ser afectado –muy fuerte en marzo y abril cuando la información era confusa– perdió terreno. El acatamiento de una cuarentena no es solo función decreciente respecto del tiempo sino también es directamente proporcional al riesgo percibido. Especialmente los jóvenes podían evaluar que su vida no estaba siendo puesta en peligro como parecían decir los anuncios oficiales y comenzaron a plebiscitar con los pies la razonabilidad de las restricciones. Cada grupo etario, cada clase social, evaluó de alguna manera los costos que tenía de manera diferencial, y con esos datos en mente trató de recuperar algo de normalidad.

“La gente se relajó”, decían los comunicadores que comunicaban mal y que no sufrían las consecuencias del encierro. “Relajarse” significaba salir a trabajar, a pasear, a sentir el sol, a ver a los amigos.

De esta manera, a partir de la naturaleza humana eminentemente social y de la puesta en perspectiva del riesgo, la idea de la cuarentena se fue deshilachando. Cada prórroga de las restricciones fue recibida con creciente malhumor e indiferencia, mientras la gente comenzó a salir cada vez más. En septiembre, el final de la estrategia reclusiva había quedado claro al mismo tiempo que los resultados demostraban que un esfuerzo tan descomunal de la sociedad (a la que, de todas maneras, se retaba) no destacaba a la Argentina por haber logrado un control particular sobre la pandemia, sino más bien lo contrario.

Lo que siguió fue un caos de órdenes y contraórdenes librados a la voluntad de gobernadores e intendentes. Así, se generalizaron prohibiciones particulares y “protocolos”, gestos burocráticos de ingeniería social que se destacan por su arbitrariedad y a cuyas intrincadas disposiciones es difícil prestarles atención. Básicamente se trató de dificultar la vida del ciudadano de manera cada vez más absurda, mientras se le decía, ya casi sin convicción, que se le estaba salvando la vida. Al mismo tiempo, se renunció a derechos elementales mientras que se perdieron educación, salud y economía de una manera que la Argentina no experimentó ni en sus ya legendarias crisis.

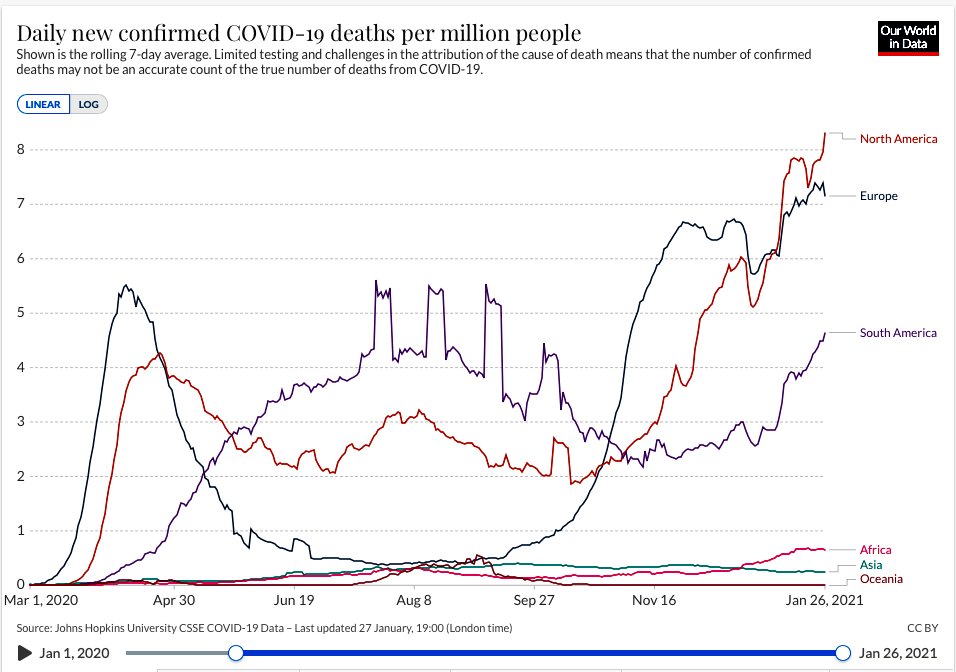

continentes agrupados

Si uno asocia los países mediante algún tipo de parámetro para evaluar el golpe que recibieron durante la pandemia va a encontrar que los agrupamientos que se dan más claramente no tienen que ver con la política sanitaria o el nivel de restricciones. Por ejemplo, tomando la cantidad de muertos por millón de habitantes de manera de eliminar el factor tamaño para su comparación (aunque dejando de lado otros importantes, como el nivel de urbanización o la estructura de edades), encontramos que en el mismo orden hay países que minimizaron las restricciones, otros que las extremaron durante todo el tiempo posible, como la Argentina, los que privilegiaron los testeos y los que fueron gobernados por personas que pensaban que el virus era una enfermedad más. Todos obteniendo más o menos los mismos resultados, aunque pagando diferentes costos.

En cambio, si los agrupamos por continente la cosa es mucho más sugerente. Contando América del Sur y América del Norte como dos continentes separados, encontramos que tres de ellos sufrieron fuertemente la pandemia (Europa y las dos Américas) mientras que los otros tres, claramente distintos entre sí (Asia, Africa y Oceanía), tuvieron una incidencia enormemente menor.

El virus ha progresado en su marcha de acuerdo con los distintos terrenos con que se encontraba. Las dificultades presentadas por el hombre –encierros, montículos en las rutas, mascarillas, protocolos y decretos de necesidad y urgencia– fueron eludidas en mayor o menor tiempo hasta alcanzar a la población objetivo. Sin embargo, las víctimas no se dieron indiscriminadamente sino todo lo contrario. El coronavirus encontró su pleno desarrollo en gente debilitada por la alimentación, por una vida sedentaria y poco saludable, por la obesidad, por otras enfermedades y por la decadencia general producida por el paso de los años. Algunas de las claves que se nos han escapado en este interminable año quizás estén dadas por esos continentes apenas perjudicados: algunos de ellos sin obesidad y con un tipo de alimentación totalmente distinta a la de Occidente, entre otros factores por ahora enigmáticos.

Queda para el futuro, luego de que los procesos de inmunización naturales y a través de vacunas dejen al virus como una amenaza del pasado, entender qué estábamos haciendo mal en esos tres continentes como para saber por qué fuimos susceptibles. Y dejar a las cuarentenas como una pesadilla a la cual sólo habrá que volver controlándola y limitándola de manera más enfática que lo que hicimos con el virus.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.