Vi el otro día Días perfectos (2023), la premiada película de Wim Wenders, que me gustó mucho y me hizo pensar en algunas cosas de las que vengo hablando en este newsletter. La primera es sobre el legado y la despedida de la generación boomer, cuyos exponentes más viejos están empezando a cumplir 80 años. La segunda es sobre algo que me fascina: cómo las películas serias retratan a veces a sus protagonistas de clase trabajadora. Y la tercera, sobre la ambición, la madurez y qué hace falta para vivir una buena vida, un tema más explícito de la película.

Empiezo por la segunda, porque sí. En Los 400 golpes (1959), Truffaut ponía a su Antoine Doinel adolescente a leer libros de Balzac, un truco que permitía a los espectadores de clase media, intelectuales y cultivados, identificarse con un personaje lumpen, antisocial, peleado con la autoridad y la sociedad. Lo mismo hizo (y fue la primera vez que lo noté) Ken Loach, cineasta comprometido, héroe de las clases finas defensoras de los trabajadores, en My name is Joe (1998), donde un alcohólico desempleado, que jamás iría a un festival de cine, escucha música clásica en su auto (y se emociona), como para que quienes sí van a festivales de cine puedan identificarse con él y sentirse laburantes por un rato, antes de volver a sus cómodas vidas burguesas. Hay mil casos, no quiero aburrir. En Leonera (2006), de Pablo Trapero, una chica criada en una torre de Belgrano, hija de madre francesa, desciende al mundo popular cuando termina en la cárcel y es recibida con cariño por las otras reclusas: la protagonista se transforma en una más de ellas, como una cautiva, pero la película nunca abandona la mirada de clase media. (Tengo la hipótesis de que Leonera también es una metáfora de toda una generación de artistas progresistas bajando con alegría al mundo del peronismo. Prometo desarrollarlo mejor otro día.)

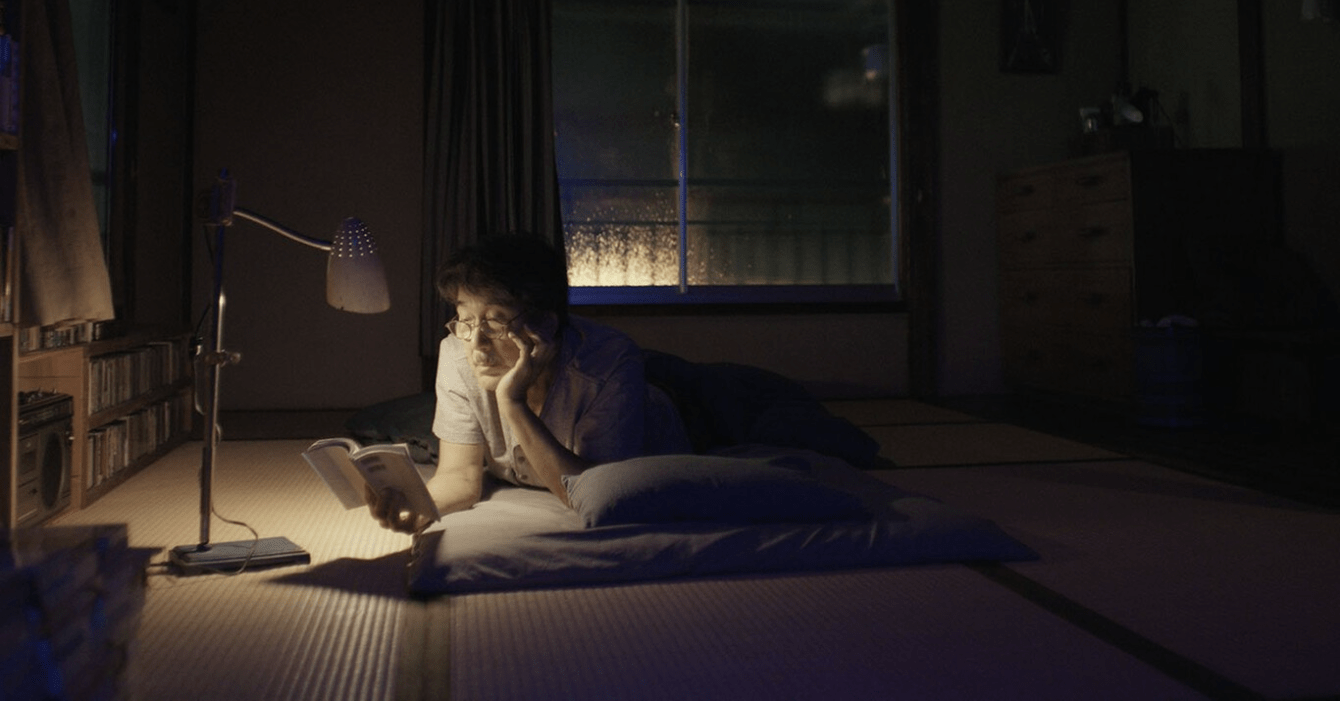

Noté este recurso también en Días perfectos, donde el protagonista es un limpiador de baños públicos en Tokio que se va a dormir leyendo Las palmeras salvajes, de Faulkner. Es, como en los otros casos, una señal que nos manda el director: este tipo, que parece tan distinto, en el fondo es uno de nosotros, los que hacemos o consumimos películas que ganan la Palma de Oro en Cannes.

Noté este recurso también en ‘Días perfectos’, donde el protagonista es un limpiador de baños públicos en Tokio que se va a dormir leyendo ‘Las palmeras salvajes’, de Faulkner.

En Días perfectos me pareció, de todas maneras, que el recurso estaba bien usado, porque una pregunta que flota todo el tiempo es quién es este tipo, por qué lee a Faulkner y escucha a Patti Smith, gustos refinados, si aparenta sólo ser un limpiador de baños, un empleo con bajísimo status social. La película da alguna pista cuando su hermana rica le pregunta si es verdad que está limpiando baños, sugiriendo que antes hizo otra cosa y que su proletarización es voluntaria y reciente. Pero el recurso es el mismo: retratar a alguien de una clase social inferior a la de los espectadores y críticos pero dándole atributos (la pasión por la literatura, por el rock experimental, por la fotografía en blanco y negro) que nos permitan hinchar por él y asegurarnos que no hará gronchadas como escuchar reguetón, hacer chistes homofóbicos o votar a Trump.

Al mismo tiempo, y acá cambio de tema, los gustos específicos de Hirayama, el protagonista, son esencialmente los de la generación del Baby Boom, los nacidos entre 1946 y 1960: la música de fines de los ‘60 y principios de los ‘70, las grandes novelas en papel, las fotos con cámaras analógicas, reveladas en bolichitos fuera del tiempo. Hirayama representa menos una clase social que una generación en declive, que Wenders añora sea reconocida por los más jóvenes. Somos viejos, pero tenemos valor, parece decir: en una escena le ofrecen a Hirayama 120 dólares por un cassette de Velvet Underground; en otra, una adolescente parece descubrirse a sí misma con una canción de Patti Smith; en otra, la sobrina del protagonista descubre una verdad en la vieja cámara de rollos que no encuentra en su habitual vida cómoda, tecnológica y contemporánea.

Todo esto está dicho en la película sin rencor ni resentimiento. Más bien con resignación melancólica: nuestra generación, la que dominó los patrones culturales durante medio siglo, primero como jóvenes, después como adultos, ya no domina ni entiende lo que pasa. Y eso está bien. Aspiramos como mucho, pide Wenders, a que no nos rechacen, a que valoren algo de lo que hicimos: nuestra música, nuestras películas, nuestros libros. La película cree que el mundo de la posguerra, embrión cultural de lo que todavía somos, se está muriendo, y quiere que al menos unos pocos jóvenes, los más despiertos, los menos zonzos, mantengan esa llama viva, como un tesoro.

Hasta acá llegamos los boomers, inventores de la juventud y la rebeldía, después del conformismo y los laureles, nos despedimos con una plegaria: no nos olviden. Aquellos viejos emperadores, que dominaron con sus valores a la generación siguiente (la X: la mía), ocupando al mismo tiempo el centro y la periferia, sin darnos la chance de ser parricidas ni herederos, obligándonos a la indiferencia, anuncian su retirada. Y prefiero esta retirada de Wenders, resignada y luminosa, a las de quienes juzgan el nuevo mundo y protestan porque nadie les hace caso.

Cómo vivir bien

Lo otro que sentí es que Días Perfectos también es una película de vejez, en el buen sentido, una especie de testamento de Wenders, que el año que viene cumple 80. Cuando se estrenó, hace unos meses, muchos comentaristas destacaron de la historia leve de Hirayama que sabía apreciar las pequeñas cosas de la vida y que, a pesar de su soledad y de su trabajo nada canchero, mantenía el buen humor y la capacidad para admirar un día de sol o un juego de sombras entre los árboles.

Para mí el impulso de Wenders, que llevaba varias películas sin embocarla, y solía tener un estilo más expresivo, no es sólo decir que hacen falta pocas cosas para tener una vida plena; también hacen falta pocas cosas para tener una vida poética. No es necesario producir arte para vivir en el arte: alcanza con sacar unas pocas fotos, leer un par de libros, escuchar las mismas canciones mientras uno sube y baja por las autopistas de la gran ciudad. Alcanza con eso: con ir al sauna los sábados, comer siempre en el mismo bolichito, hacer un trabajo manual con dedicación y paciencia. La vida poética es un estado del alma que necesita pocas cosas y que incluso, sugiere la película, en clave estoica o budista, sólo es posible con esas pocas cosas.

Sobre sí misma, la película dice que no necesitás peripecias y plot twists para hacer una gran película. Sobre la vida, dice que no necesitás peripecias y plot twists para vivir una buena vida. Ni siquiera necesitás producir arte si podés vivirlo cotidianamente. Por eso sentí también que esta película era una despedida de Wenders, como si hubiera entendido que si vive como Hirayama ya no necesitará hacer películas ni ir a Cannes ni ser nominado al Oscar. Y que espera su destino en paz.

De algo se escapa Hirayama, como se escapaba Wenders: quizás de una carrera exitosa pero vacía, de un matrimonio que se ha secado. No lo sabemos. Pero sí sabemos que en su nuevo destino, en su departamentito ordenado, en sus plantitas cuidadas, en el silencio de su vida en la gran ciudad, rodeado de 20 millones de personas, encontró algo. Y no lo quiere perder.

Nos vemos el jueves que viene.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).