Una de las cosas inesperadas que nos pasó este año como familia fue conocer y empezar a relacionarnos con rusos y rusas a quienes la guerra agarró en Buenos Aires o fueron llegando después, espantados por la nueva Rusia y atraídos por las facilidades que Argentina, casi en soledad, les da para entrar al país, radicarse, esperar que pase el chaparrón. Mi mujer, Irina, que tiene a su familia en Moscú (ya conté acá cómo estaban viviendo la guerra), ahora hace yoga con una profesora rusa y va a la plaza con Kira y sus padres, ambos profesionales, ahora nómadas. Y, sobre todo, tenemos a Anya, que es niñera y maestra de ruso de nuestro hijo, y de quien quiero escribir hoy.

En estas semanas, Anya estuvo usando sus redes sociales para poner en contacto a gente que quería salir de Rusia, sobre todo después de la conscripción masiva anunciada por Putin, con gente que podía ayudar en Turquía, Armenia o Georgia. Amigos de amigos le escribían para pedirle que los ayudara en Yerevan o Estambul y Anya, desde Almagro, reproducía su mensaje en Telegram, Instagram o Facebook. Muchas veces lograba la conexión. Un amigo de unos compañeros de facultad, recién llegado a la capital de Armenia, se quedó unos días en el departamento de otros conocidos. Un chico que había conseguido un vuelo a Estambul vía Teherán no sabía si lo iban a dejar entrar a Irán. Anya le consiguió un lector en persa para que mirara de cerca las reglas locales: estaba todo OK, y el chico, que no estaba dispuesto a matar o morir por una guerra en la que no creía, ya llegó a Turquía. A su propio ex novio, que ahora vive en Chisinau, la capital de Moldavia, le pidió que ayudara a otros pibes rusos, amigos de conocidos, que se habían subido a cualquier avión con tal de salir y se habían encontrado en un país donde no conocían a nadie.

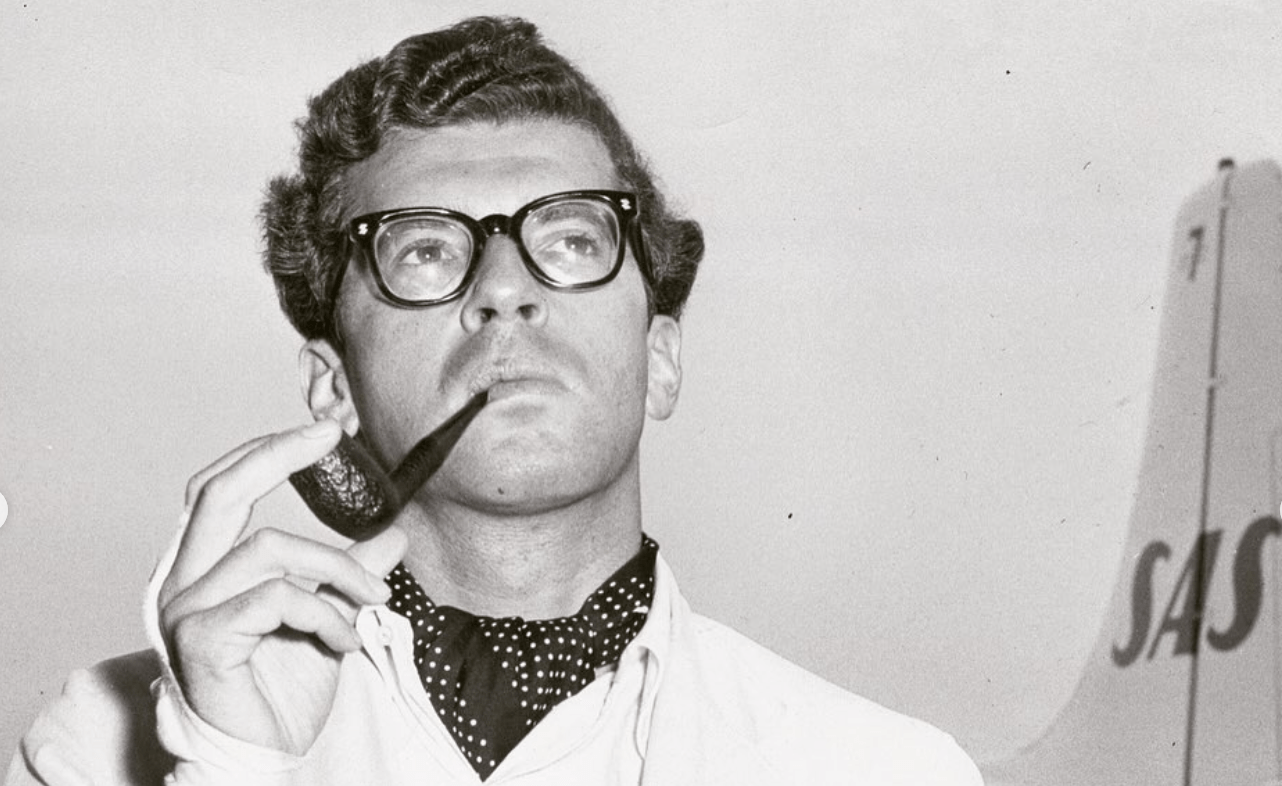

Anya es alegre y despierta, y cuando está en casa, cada lunes a la tarde, logra empatar la energía incontenible de Lev, nuestro chiquito de cuatro años. En sus redes, sin embargo, cuando no está pidiendo un departamento para un recién llegado a Tiflis, escribe mensajes profundos, que muestran un espíritu inquieto, un alma vieja, la de una especie de náufraga a la que los vientos de la Historia, como a tantos europeos hace un siglo, arrojaron en nuestra orilla. Hace unos días, en un post de Facebook, escrito en ruso, se preguntaba: “Si estás huyendo de la muerte, ¿entonces es un privilegio salvar tu vida? ¿Cómo llegamos al punto de que estar vivo en Rusia es un privilegio? ¿Cómo llegamos al punto en el que elegimos: entre la vida y la hipoteca, entre la vida y el trabajo, entre la vida o los asuntos domésticos?”

Me contó que la guerra la sorprendió en Georgia, porque ya llevaba un tiempo queriendo irse de Rusia.

Ayer la llamé, le dije que quería escribir sobre ella: hablamos casi dos horas. Me contó que la guerra la sorprendió en Georgia, porque ya llevaba un tiempo queriendo irse de Rusia. Había vendido todo con la idea de tomarse unos meses, quizás estudiar algo en Europa. Sentía que su licenciatura en Idiomas Semíticos no le daba las oportunidades suficientes y quería, además de seguir dando clases de inglés, su trabajo de los últimos años, estudiar psicología infantil, trabajar con chicos. El famoso 24 de febrero, el día de la invasión, estaba en Tiflis, donde pronto se unió a las marchas contra el gobierno ruso (uno de sus abuelos es de origen ucraniano) y empezó a implorarles a sus amigos que dejaran el país y se unieran a ella y al grupo de jóvenes rusos, profesionales, cosmopolitas, liberales, de Georgia. La deprimió que algunos no le hicieran caso. “La cosa ya va a mejorar”, le decía alguno. “Hay que tener paciencia”, le decía otra. Con el paso de los meses, sin embargo, sólo uno de sus amigos sigue en San Petersburgo.

En Tiflis el clima se volvió enseguida muy hostil contra Rusia y Anya empezó a tener miedo. “No es contra vos, es contra los otros rusos”, le decían, pero los graffiti agresivos en las paredes y el lenguaje de la política sugerían otra cosa. Decidió irse, pero, ¿a dónde? En Europa, cara, con su propia crisis de refugiados, no se sintió bienvenida. Se acordó del blog de una rusa que había venido a Buenos Aires. Consultó con amigos en medio mundo y finalmente se decidió: gastó sus últimos ahorros en un pasaje de Turkish Airlines y a mediados de marzo, sin hablar una palabra de castellano, con 27 años recién cumplidos, aterrizó en Ezeiza.

Rusos porteños

Desde entonces se las arregla, como tantos inmigrantes recientes y antiguos en esta ciudad, casi siempre hospitalaria con los caídos del mundo. Enseña inglés a clientes en Holanda, Israel, Kazajstán y Polonia, que le pagan via Western Union (ofrece un tipo de cambio razonable) o en crypto. Alquila departamentos temporarios con contratos que se renuevan (y se actualizan) cada tres meses y ha encontrado cariño y contención en esta pequeña pero creciente cofradía de nuevos rusos porteños, con sus DNI flamantes, que no saben dónde los encontrará la vida en un par de años. Anya por ahora se quiere quedar, le gusta sentirse una inmigrante en una ciudad de inmigrantes, la capa más reciente de una historia que construyeron españoles, italianos, judíos, árabes y, más recientemente, venezolanos. Y también quiere naturalizarse: sacarse de encima, para siempre, el terrible pasaporte ruso.

La distancia la está haciendo repensar muchas cosas sobre su país. “Todavía tengo esta mirada imperialista, que nos pusieron en el colegio desde muy temprano”, dice. “Es difícil sacarla, incluso en el lenguaje que uso”. Pero ve que parte de su familia, que sigue en Rusia, sigue en el mismo modo de antes. Un primo cercano, de 24 años, podría ser enviado a la guerra en cualquier momento. Anya se ofreció para conseguirle una manera de llegar a Armenia o a Kazajstán (hay trucos), pero los rechazó. Dice que no tiene opción: “Si me llaman, tengo que ir. Si no voy, me mandan a prisión”. Anya lo escucha, un poco decepcionada, pero reconoce la dureza de sus opciones: la guerra o la cárcel. Y aun así prefiere la guerra.

“No estoy enojada con ellos”, dice sobre los que se quedaron y viven resignados, esperando que la Historia tome decisiones por ellos. “Es más, me generan compasión”. Sus conversaciones están llenas de frases muy rusas, que vienen desde hace mucho tiempo: al final no es tan grave, te acostumbrás rápido, en algún momento va a mejorar, tengamos un poco de paciencia. Estas frases la vuelven loca. “Ni siquiera saben que no tienen libertad, no saben qué es”, dice. “No saben cómo es vivir tu vida, tomar tus decisiones”. En Buenos Aires, donde los nativos no le entienden cuando habla pero igual le sonríen y tratan de ayudarla, tenemos un montón de otros problemas, pero al menos sabemos lo que es vivir en libertad.

Les comparto las redes de Anya: Facebook, Instagram. Nos vemos dentro de dos jueves.

Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).