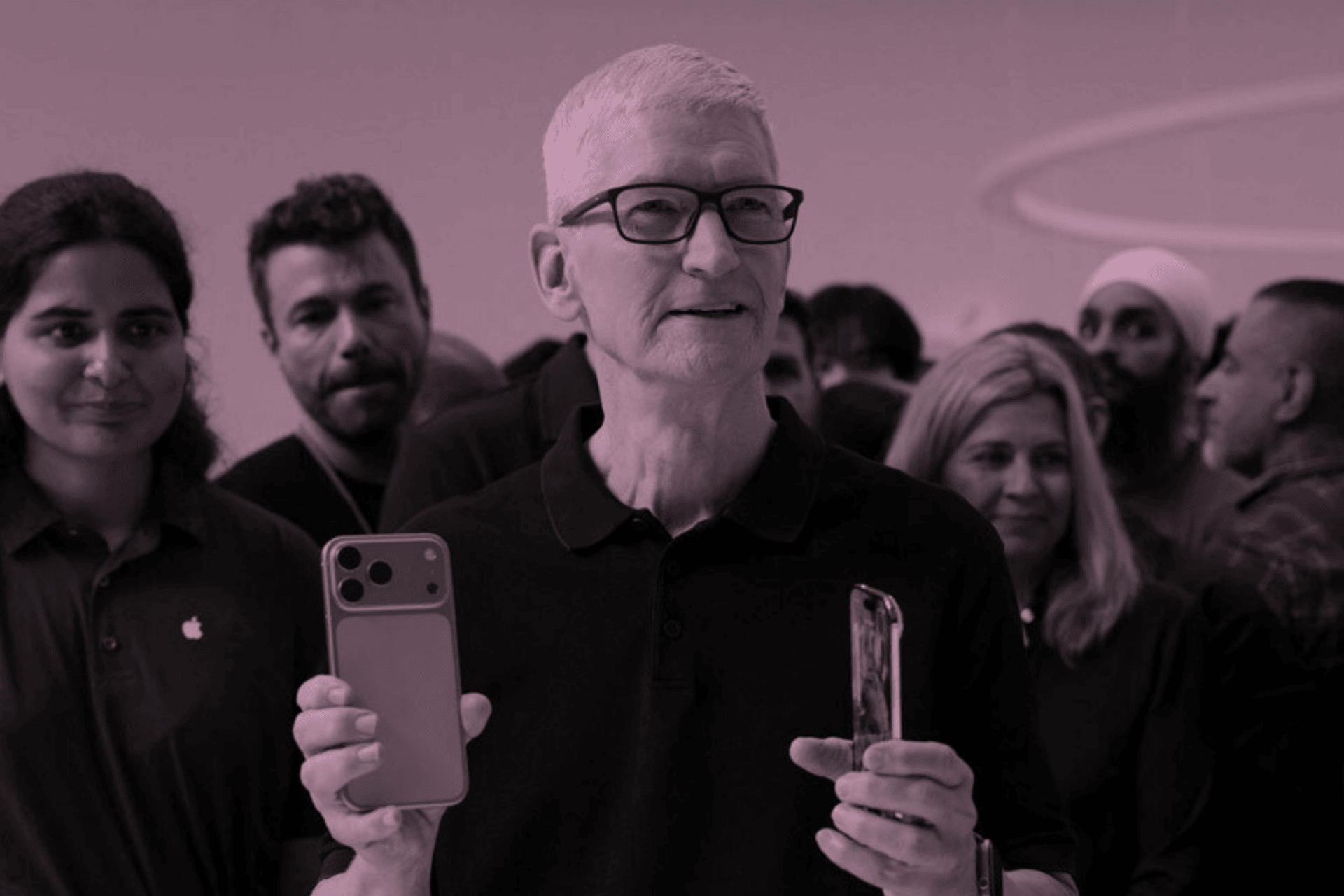

Como todos los años a esta altura del año, Apple lanzó el martes su nuevo iPhone, que viene con la ya clásica combinación de mejoras graduales, algunas imperceptibles, y un puñado de cambios más llamativos. El que más me interesó es el de la traducción simultánea para los nuevos AirPods: uno podrá entender lo que le dice alguien en otro idioma y responder hablando (en la pantalla se escribe una traducción) y dos personas con AirPods podrán conversar en vivo mientras los auriculares les susurran la charla a cada uno en su idioma.

La noticia me hizo pensar en que, a pesar de todo lo que se ha escrito en estas casi dos décadas sobre los smartphones y lo centrales que se han convertido en nuestras vidas, todavía no hemos terminado de internalizar la revolución que representan para nuestra manera de pensar y conectarnos con el mundo. Me apoyo para decir esto en una escritora que me gusta, Sigrid Nunez, que en 2018 publicó una novelita muy linda llamada El amigo . En el libro, Nunez se muestra sorprendida de que los alumnos de sus clases casi no mencionan en sus relatos a los celulares. Los estudiantes universitarios se pasan diez horas por día encadenados a sus teléfonos, “pero para las personas sobre las que escriben –casi siempre, otros estudiantes universitarios– la Internet apenas existe”. Desde entonces, Nunez se ha preguntado por esta desconexión entre unas vidas llenas de tecnología (tech-filled) y una literatura (tech-less) sin ella.

Una posible respuesta es que a los artistas les lleva tiempo incorporar tecnologías recientes, que por su novedad pueden sonar menos literarias, menos parecidas a su modelo sobre qué es artístico y qué no. ¿Cuánto aparecía la radio en las novelas de los años ‘30? ¿O la televisión en las películas de los años ‘60? ¿O el email en los libros de los ‘90? Sospecho que poco. Aun así, el caso de los celulares inteligentes creo que es distinto, porque no es sólo que les cuesta entrar en la literatura o (menos) en las películas, sino que incluso están subvalorados en los análisis que hacemos sobre su influencia en la política, las relaciones personales y la estructura de la sociedad.

¿Cuánto aparecía la radio en las novelas de los años ‘30? ¿O la televisión en las películas de los años ‘60? ¿O el email en los libros de los ‘90? Sospecho que poco.

Sabemos bien que el aparatito que llevamos en el bolsillo reemplazó a los mapas, dejó obsoletos a los teléfonos públicos, volvió innecesarias las agendas de papel y las tarjetas personales y ocupó el lugar del walkman y las cámaras de fotos. Entendemos que ahora podemos usar el teléfono para pagar las compras o tener reuniones de trabajo, leer libros o mirar series, hacer transferencias bancarias, pedir taxis, jugar juegos, publicar nuestras opiniones y editar nuestros videos, entrar a recitales y subirnos a aviones. Eso lo tenemos claro y lo hemos traído a nuestras vidas casi sin fricciones. Pero a veces seguimos tratando de explicar el mundo como si el mundo digital fuera apenas un apéndice, una muleta, como los alumnos de Nunez, que viven en sus teléfonos pero no los consideran lo suficientemente importantes como para incluirlos en sus historias.

Escribo en primera persona del plural porque su adopción ha sido instantánea y masiva: casi el 70% de los humanos ya tiene un celular con Internet (en Argentina, casi el 90%). Pero quizás justamente por haber sido tan instantánea y tan poco friccionada no logramos ni necesitamos desarrollar herramientas para naturalizar a los celulares en nuestros relatos y nuestros modelos mentales. Vidas digitales tech-filled , relatos analógicos tech-less. Estrictamente no es tech-less, porque, como decía antes, se han publicado volúmenes enteros, a favor y en contra, sobre la irrupción de los celulares y su influencia sobre la democracia, la salud mental, la sociabilidad y un largo etcétera. Pero esos estudios siguen tomando a los aparatos como aparatos, como agentes externos que se incorporan y tienen efectos pero no están en el centro de nuestra experiencia.

Teléfono de pobre, teléfono de rico

Un punto sobre el que se habla poco, por ejemplo, es el efecto de los celulares en las percepciones sobre estructuras sociales. Hace una década, al mismo tiempo que en muchas democracias capitalistas se debatía sobre la desigualdad entre pobres y ricos, crecía la adopción de los smartphones, cuyo ADN es igualador y democratizante, al menos en este sentido: es cierto que hay teléfonos de 300 dólares y de 1500 dólares, pero sus funciones son básicamente las mismas. Por lo cual la disrupción tecnológica más importante de este siglo, que transformó nuestras vidas de mil maneras, beneficia igual a los pobres que a los ricos.

En ningún lado se parecen más entre sí un pobre y un rico como en el mundo digital. El hijo de un aristócrata europeo o de un industrial nortamericano o de un estanciero argentino podrá heredar millones de sus padres, pero no un teléfono o una Internet mejor que la de sus empleadas domésticas. No hay un Whatsapp para ricos y un Whatsapp para pobres, no hay un Waze para ricos y otro, peor, para los pobres. Los amigos de tu papá no te pueden conseguir un Gmail mejor que el de tu compañero becado y el Instagram de Taylor Swift es, al menos potencialmente, el mismo que el de la cajera donde compraste puchos anoche.

En Internet, por decirlo de otra manera, somos todos de clase media. La Escandinavia que supimos conseguir, donde los ricos y los pobres viajan mezclados en el mismo bondi. Sobre todo en las redes sociales: no sólo porque son las mismas para todos, sino también porque todos parecemos hacer lo mismo, compartir momentos con familia y amigos, memes graciosos, frases inspiradoras y fotos de milanesas napolitanas en bodegones de Almagro. Los ricos no arrancan con ventaja ni los pobres con desventaja: los followers hay que ganárselos en la cancha, con ingenio, honestidad y trabajo (y suerte, como en tantas cosas de la vida), porque las interacciones genuinas no se pueden comprar. En las redes no hay pedigrí ni castas ni derechos adquiridos: cada uno se vale por sí mismo. Son increíblemente liberales, guardianas de lo que Cass Sunstein pone en el centro del liberalismo: la libertad y el pluralismo.

El gran invento del Occidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la clase media amplia, autónoma, educada y despolitizada, acusada de mil pecados por izquierda y por derecha, es el modo de ser por defecto en las redes sociales, incluido también el de los que fingen riqueza (nada más clase media) o los que maquillan sus vidas para que parezcan plenas o emocionantes (mismo caso). No por nada las encuestas muestran que alrededor del 80% de los argentinos se sienten de clase media, a pesar de que otros les digan que no lo son: porque ser de clase media es algo que se mide por ingresos, status y activos, por supuesto, pero también por una manera de plantarse ante la vida y la sociedad, sentirse capaz de cualquier cosa y con derecho a vivir la vida como uno tiene ganas. En el mundo analógico eso aún no es posible para todos, porque las oportunidades no son iguales y algunos arrancan con ventaja. Pero en el mundo digital el punto de partida, si no idéntico, es parecido. Un gordo tucumano le habla de igual a igual a un ministro, el resentido se burla del fanfarrón, el cursi es felicitado con emojis por otros cursis. La vida misma, o la vida que queremos.

Un gordo tucumano le habla de igual a igual a un ministro, el resentido se burla del fanfarrón, el cursi es felicitado con emojis por otros cursis.

Exagero un poco: paso por encima los defectos de este ecosistema populachero y caótico, dado también a la agresividad, la caza de brujas, la superficialidad, la dependencia (qué somos cuando perdemos la conexión) y la generación de expectativas fantasiosas. Pero me parece que el punto igual vale la pena ser marcado, porque explica buena parte de la rebelión popular digital de los últimos años, las crisis de autoridad de las viejas élites, la desaparición de los intermediarios que hacían de nexo entre la masa y el poder. Seguimos teniendo, a pesar de la concentración de los últimos años y el crecimiento de las mega corporaciones de Silicon Valley, como dice Baricco en The Game, la Internet hippie y libertaria creada hace medio siglo por unos fumones californianos.

Me despido cumpliendo la promesa que hice hace dos semanas de compartir cada tanto algunas de las citas que acumulé en estos años y que me recordó mi nueva mejor amiga, la app Readwise. Acá van. La primera podría haber sido incluida casi en cualquiera de los párrafos de acá arriba:

Internet es el mayor experimento de anarquía en la historia.

–Eric Schmidt y Jared Cohen, The New Digital Age (2013)

Probar el crimen de genocidio es difícil, y en juicios donde participé vi por mí mismo cómo la necesidad de probar la intención de destruir a un grupo en su totalidad o en parte, como exige la Convención sobre el Genocidio, puede tener consecuencias psicológicas desafortunadas. Refuerza el sentido de solidaridad entre los miembros del grupo víctima al mismo tiempo que intensifica los sentimientos negativos hacia el grupo perpetrador. El término “genocidio”, con su foco en el grupo, tiende a acentuar la noción de “ellos” y “nosotros”, alimenta los sentimientos de identidad grupal y puede, sin quererlo, dar lugar a las mismas condiciones que busca remediar: al enfrentar a un grupo con otro, hace menos probable la reconciliación.

–Philippe Sands, East West Street (2016)

Los grupos dirigentes, escépticos y conservadores en el campo político, fueron liberales y progresistas ante la sociedad que se ponía en movimiento.

–Natalio Botana, El orden conservador (1977)

Los irlandeses estaban hartos de ser pobres, pintorescos y diferentes. La normalidad europea se veía bastante bien.

–Fintan O’Toole, We Don’t Know Ourselves (2022)

Las percepciones públicas sobre la prevalencia del delito parecen estar más relacionadas con la cobertura mediática local del crimen –en gran medida producto de los incentivos comerciales de los medios– que con las estadísticas oficiales de inseguridad. –Christopher H. Achen y Larry M. Bartels, Democracy for Realists (2016)

Un informe de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York de 1977 contabilizó nada menos que 245 instituciones pornográficas en la ciudad. En 1965 había habido 9.

–Jonathan Mahler, Ladies and Gentlemen, the Bronx Is Burning (2005)

A lo largo de su vida adulta [Eduardo VII, rey de Inglaterra] mantuvo una hostilidad resuelta hacia Alemania. Las raíces de esta antipatía parecen haber estado en parte en su oposición a su madre, la reina Victoria, a quien consideraba excesivamente amistosa con Prusia, y en parte en su miedo y aversión hacia el barón Stockmar, el pedagogo germánico y adusto designado por Victoria y Alberto para imponerle al joven Eduardo un régimen de estudio incansable.

–Christopher Clark, The Sleepwalkers (2012)

Gracias por leer. La seguimos el jueves que viene.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).