Para quienes se preguntan si la Historia se mueve por las decisiones de sus protagonistas, como pensaba Kissinger, o por el lento movimiento de placas tectónicas estructurales, como pensaba Hobsbawm, esta pequeña historia sobre Richard Nixon.

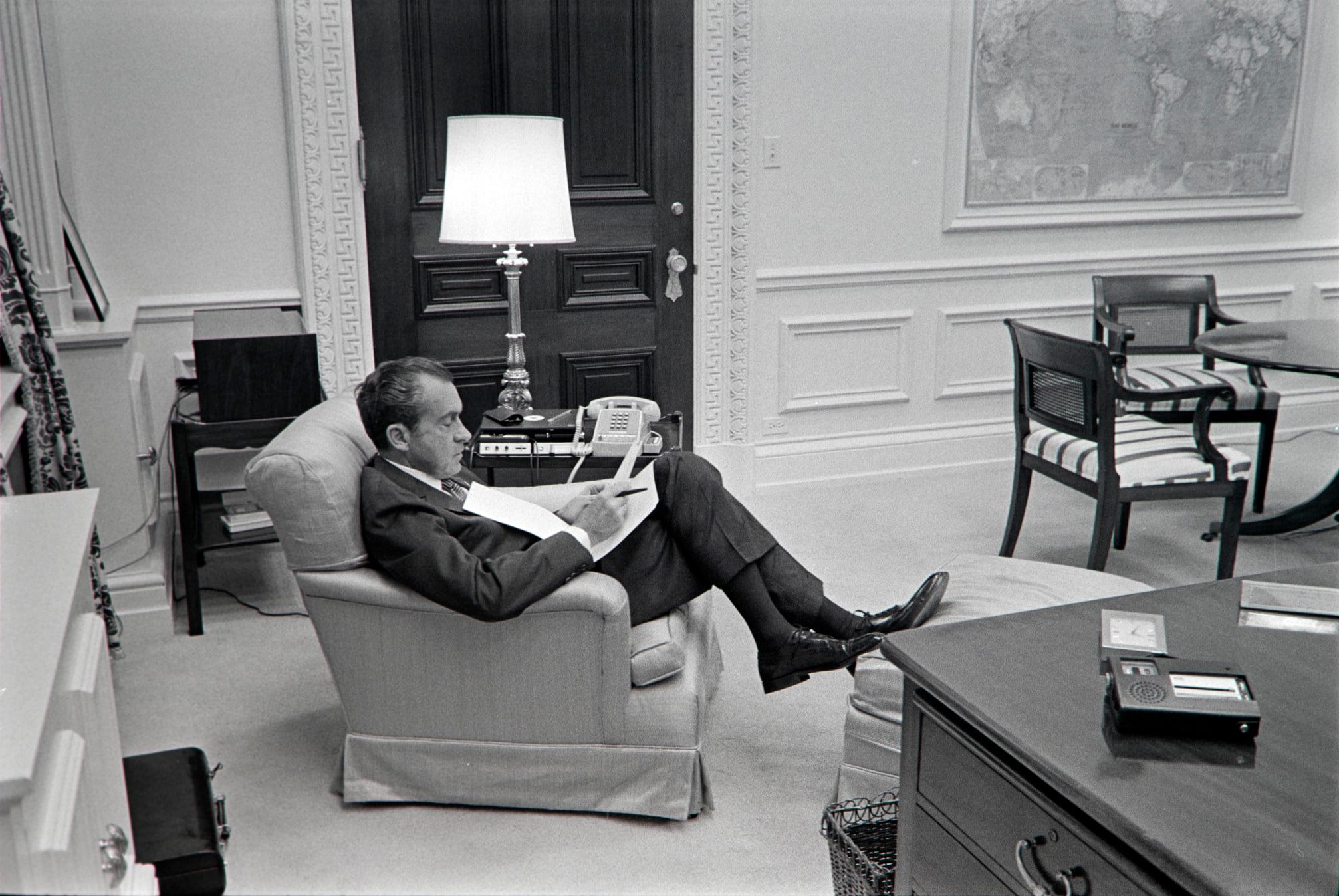

A Nixon empezó a darle fiaca tomar notas de sus reuniones en el Salón Oval de la Casa Blanca, entonces preguntó si se podían grabar. Le ofrecieron un grabador manual, que el presidente podría prender o apagar cuando quisiera. Pero Nixon era un desastre con la tecnología, torpísimo, incapaz de manejar los aparatos más simples. Intentaba grabar un memo y se le borraba la mitad, creía que había grabado una reunión y no se escuchaba nada. Sus asesores entonces le pidieron a IBM un aparato que tuviera sólo dos botones: on y off. Tampoco sirvió. Se la olvidaba prendida, se confundía los botones. “Bueno, la única opción que queda es un sistema que se active solo, cuando alguien empieza a hablar”, le propuo finalmente H. R. Haldeman, el jefe de gabinete, según recuerda otro asesor de Nixon en un libro genial de Chris Whipple que se llama The Gatekeepers.

Así nació el sistema de audio que después se convertiría en el corazón del Watergate. La decisión de grabar cada palabra dicha en el Salón Oval hizo que, cuando estalló el escándalo, todo ese material pudiera ser pedido por los investigadores del Congreso. Y Nixon renuncia no por lo que decían las grabaciones, sino por negarse a entregarlas. “La falta de un botón on-off nos costó la presidencia”, se lamenta otro ex asesor en el libro. Si Nixon hubiera sido menos torpe con los aparatos, quién sabe, quizás no habría tenido que renunciar.

“La falta de un botón on-off nos costó la presidencia”, se lamenta otro ex asesor en el libro.

Otro caso es el del Archiduque Fernando de Austria, cuyo asesinato desató la Primera Guerra Mundial y ejecutado con éxito a pesar del casi cómico amateurismo de los adolescentes terroristas serbios. El primer chico apostado en Sarajevo para ver pasar la caravana del Archiduque y tirarle una granada se asustó. No lo hizo. El segundo se animó, pero le acertó al auto equivocado. Igual se tomó la pastilla de cianuro que tenían todos para suicidarse, pero la pastilla era de mala calidad. Se tiró de un puente al río, pero no había casi agua. Lo agarraron un panadero y un peluquero. El tercero, Gavrilo Princip, el único cuyo nombre todavía recordamos, escuchó la granada que había tirado su amigo y creyó que el plan había tenido éxito. Se alejó silbando bajito.

El archiduque, que rechazó las medidas de seguridad porque quería caerles simpáticos a los bosnios que sólo recientemente habían entrado al imperio, también escuchó la explosión. Le ofrecieron cancelar el resto de la visita, pero se negó. Participó en un acto en la municipalidad de Sarajevo y otra vez le insistieron para que volviera al hotel. Ahí Fernando finalmente aceptó, aunque pidió primero visitar a los heridos de la granada anterior. Ok, le dijeron, pero nadie le avisó del cambio de ruta al chofer de la custodia. En la confusión sobre a dónde ir, los tres autos quedaron parados enfrente de donde estaba Gavrilo Princip, que se guardó la granada, sacó un revólver y mató al Archiduque Fernando y a su mujer Sophie. Cuatro años después, unas 15 millones de personas habían muerto en el incendio provocado por esa chispa.

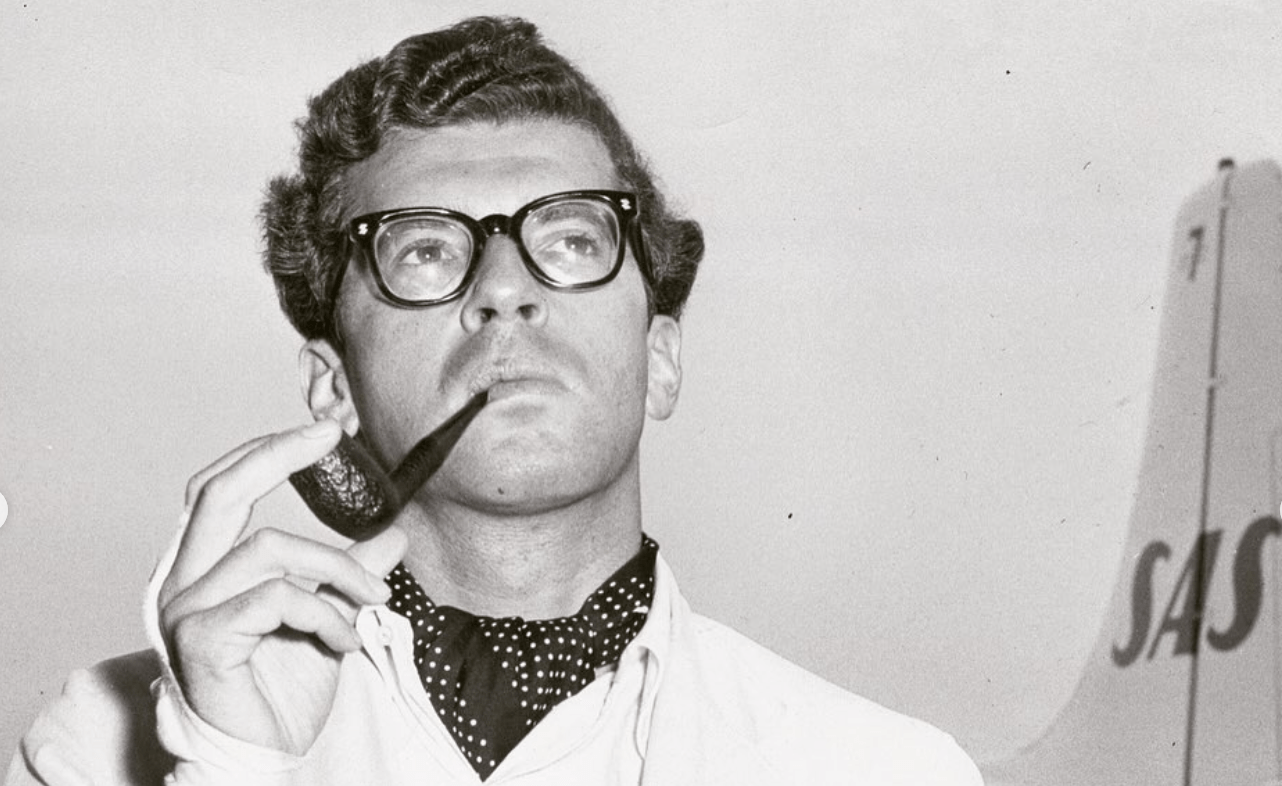

Todo esto está contado con mucho más detalle, y bastante sentido del humor a pesar de la gravedad del asunto, por Christopher Clark en el inmenso Los sonámbulos, su historia de cómo las potencias europeas marcharon como zombies hacia la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ya desde el título el autor da a entender que la guerra habría ocurrido igual si los terroristas tarambanas volvían a fallar o si alguien le hubiera avisado al chofer del cambio de ruta o si el archiduque no hubiera sido tan confiado con las medidas de seguridad. Entre la teoría de los grandes líderes y la de las placas tectónicas, Clark apuesta por la segunda.

“Esto explica una vieja regla de los movimientos terroristas”, escribe Clark. “Los reformistas y moderados son más peligrosos que los halcones y enemigos declarados”.

En Europa la noticia del magnicidio fue enseguida tapa de todos los diarios, porque presentían lo que se venía. En Francia, en cambio, tardaron en darle bola porque estaban distraídos con un escándalo más jugoso. En marzo de 1914, tres meses antes de los hechos en Sarajevo, la mujer de un ex primer ministro había entrado en la oficina del director de Le Figaro y lo había matado de seis tiros. El motivo del asesinato había sido una campaña del diario contra su marido, que incluyó la publicación de las cartas de amor que se escribían mientras el ex primer ministro todavía estaba casado con su primera esposa. A fines de julio, el diario Le Temps dedicaba el doble de espacio al juicio y la absolución de Madame Caillaux, la asesina (el daño a su honor, dijeron los jueces, justificaba el crimen), que a la crisis que se estaba gestando en el resto de Europa.

Una última pastilla, más seria, menos anecdótica, sobre Los sonámbulos. Clark dice que al Archiduque Fernando lo mataron no porque fuera especialmente hostil o tiránico con las minorías eslavas. Más bien al revés: era reformista y tenía pensado, una vez heredara el trono (su tío, Franz Joseph, ya tenía 84 años), devolverles autonomía a los territorios del imperio. Eso lo hacía más peligroso para los nacionalistas serbios, que querían anexar Bosnia a su patria. “Esto explica una vieja regla de los movimientos terroristas”, escribe Clark. “Los reformistas y moderados son más peligrosos que los halcones y enemigos declarados”.

Philip Roth en Praga

Me despido con una de Philip Roth, que a mediados de los ‘70 viajó cinco veces a Checoslovaquia para apoyar a escritores como Milan Kundera e Iván Klima, que estaban siendo perseguidos por el régimen comunista. Era una etapa rara para Roth, que había dejado atrás las novelas de juventud que lo habían hecho famoso pero no había arrancado todavía con las grandes novelas de madurez que lo convertirían en un clásico. Cuando le preguntaron, mucho después, por aquellas visitas, dijo una frase que siempre me pareció excelente: “La primera vez que fui a Checoslovaquia me di cuenta de que yo trabajo en una sociedad donde pasa de todo pero nada importa, mientras que para los escritores checos que conocí en Praga, en sus vidas no pasa nada pero todo importa”.

Esto fue interpretado por algunos como que Roth, dedicado en esos años a novelitas sobre profesores calentones obsesionados con estudiantes furtivas, envidiaba la profundidad de los temas de, por ejemplo, Kundera, que en cada novela intentaba atrapar la condición humana. Roth después lo negó (cómo voy a preferir vivir en un régimen totalitario), pero igual la frase para mí siempre tuvo algo profundo sobre el oficio de escribir y participar en la conversación pública.

Y, también, sobre cómo sentirnos en la época que vivimos, razonablemente protegidos de los ventarrones de la Historia. ¿Preferimos una vida con significado pero expuestos a desgracias y decisiones rocambolescas tomada por otros o por la casualidad? ¿O preferíamos aquel Fin de la Historia liberal donde no pasaba nada pero la vida tampoco tenía un significado fácil? Una parte del mundo parece estar extrañando la Historia. Hecha a propósito o sin querer. Eso es lo de menos. Otros extrañaremos el vacío neoliberal.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).