Siempre me intrigó la vida indoors de Proust: que comiera en la cama, que tuviera las paredes tapizadas de corcho para aislarse aún más del ruido del presente, que escribiera acostado con las persianas bajas, fuera del sol y manchado de tinta, sin cuerpo, sólo cabeza. Marcel vivió 51 años. Los primeros 30 los hizo irrigado de sangre, de viajes, de entusiasmos; los segundos 20, los últimos, se retiró al sublime reino de la remembranza. La poesía del binarismo es difícil de romper: el día y la noche, el sol y la luna, la cama y el mundo, adentro y afuera.

Al hacedor de Borges le pasa lo mismo que a Proust, pero porque se queda ciego; de ambas tinieblas emergen dos animales inmortales: los versos de Homero y La recherche . Del rayo que partió en dos la vida del francés, no vamos a hablar hoy, paciente lector; es demasiado triste y demasiado actual. La cama de Marcel todavía estaba tibia cuando Jean Cocteau entró en su cuarto, vio el manuscrito al lado de la cama y pensó que ese montón de papeles eran “como relojes dando vueltas en las muñecas de soldados muertos”. Seguían vivos.

Cocteau y Marcel fueron frenemies en el despuntar de un siglo que iba a autodestruirse. Conocieron una gloria, un espíritu de época que no volvió más: les années folles , cuando la homosexualidad era un guiño (y un sello) de elegancia, pero sobre todo de genio. El varón uraniano tenía un estilo de vida a su imagen y semejanza: elevado, elegante, etéreo. Contrastaba con el declive dionisíaco de los heterosexuales, pero lejos de ser perverso, nutría un temperamento espiritual. La orientación devenía virtud y forma. Encarnaban un mundo de belleza y seducción que ya no existe, pero que después de la Primera Guerra todavía no se había apagado del todo. Iba a volver como respuesta a la devastación, iban a reencontrarse en las esquinas de París con un brillo decadente, una fiesta de entreguerras, la belleza de un ocaso imposible de aplacar para todos menos para Hitler, que destruyó la frivolidad. Después de la Segunda Guerra, ya lo dijo Adorno. Y el salón, la ropa, la poesía, el escándalo culto, sofisticado, todo aquello que el antiguo homosexual cultivaba con gracia, desapareció.

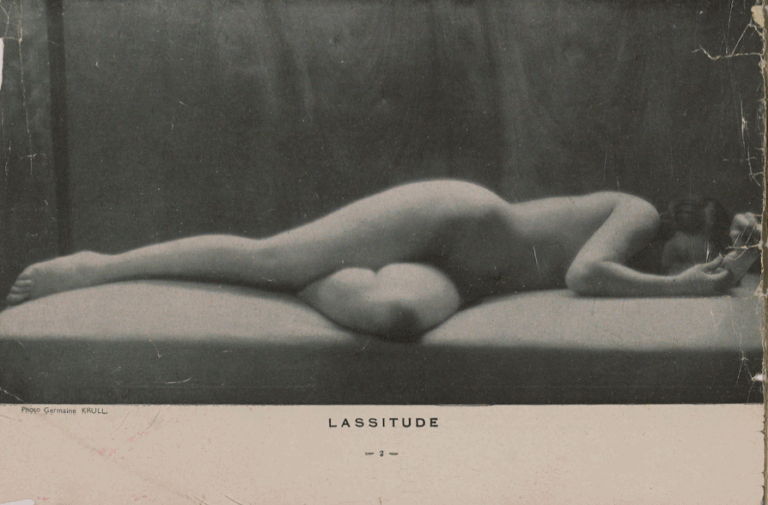

Hippolyte Flandrin, Joven desnudo sentado al borde del mar, 1855. Museo del Louvre.

Mientras Cocteau asomaba con 20 años en el sublime circuito uraniano que veneraba a Proust como a un templo, las porteñas de nuestra clase alta pululaban por el Hotel Majestic, donde las diferentes élites del Sur se cruzaban buscando por los pasillos una alianza perfecta para sus hijos. Para ese entonces, María Rosa Oliver ya tenía polio, y se contentaba con mirar las escenas de los otros, como la de su futura amiga (aunque entonces no podía sospecharlo), Victoria Ocampo, que tenía 18 y era festejada por el excéntrico hijo primogénito del famosísimo poeta Edmond Rostand, de nombre Maurice.

El joven parisino le hace llegar una nota a través de la cassière , y Victoria simula sin éxito no arder de cholulismo. En sus cartas a Delfina Bunge, se lo cuenta y aclara: “Todavía no he respondido. Habrá que convencer a la familia”. Pedir permiso para todo: eso era antes ser mujer. Enseguida empiezan a perder tiempo juntos en los saloncitos del hotel, a la vista de todos. Del lado de adentro, Victoria ve a un joven apasionado, que le dice versos imitando a su ídola, Sarah Bernhardt, amiga íntima de los Rostand, y le escribe sonetos encendidos de amor filial, donde la compara con su madre, Rosemond, que es rubia (el cambio de color de pelo es un clímax del soneto). Victoria lee y se pregunta: “¿Una declaración de amor?”.

Para María Luisa, madre de María Rosa, otra huésped del Majestic, la escena era bastante más fácil de decodificar. El muchacho le parece raro. La Oliver es una familia que maneja con singular maestría la conversación argentina, un estilo en el que todas las observaciones son agudas y los intercambios graciosos; están más despiertos, comprenden mejor lo que ven y no temen la confrontación. Victoria ni se imagina que sus vecinos compatriotas se preguntan por qué pasa horas con un miembro de “la race maudite”. Ella sabe muy bien qué está buscando: Maurice iba a ser un personaje despampanante de su época, aunque ya no sepamos quién es.

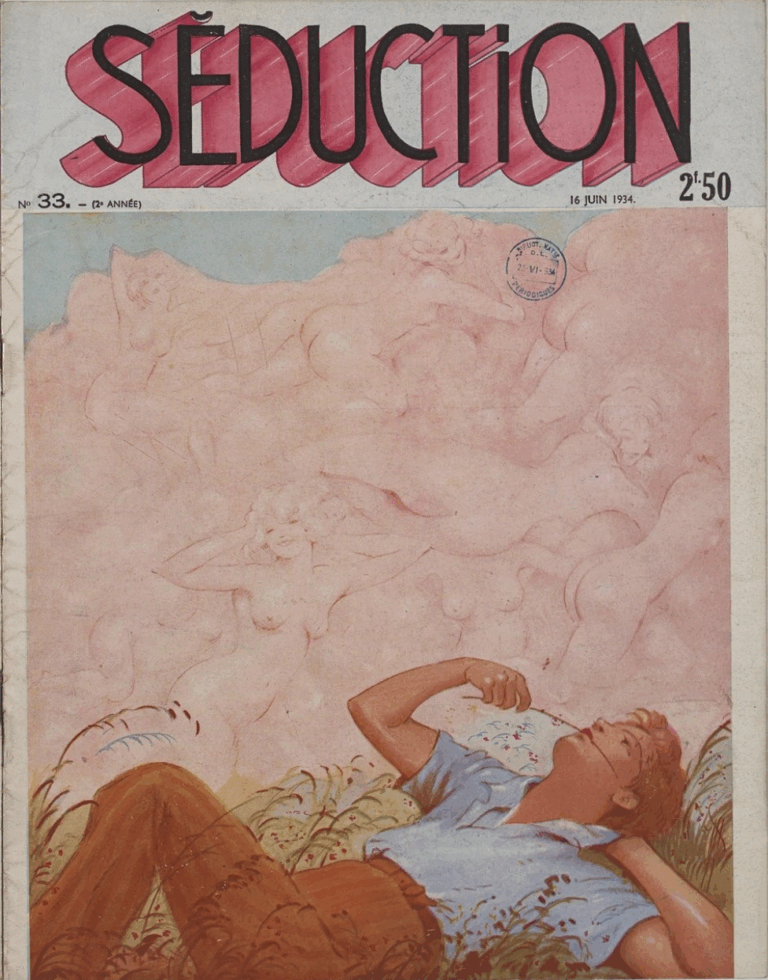

Revista Séduction, n.º 2, 11 de noviembre de 1933.

Maurice le dice a la mayor de las Ocampo que hay que creer en todo. Le pregunta si lo encuentra ridículo, ella lo ve “rubio, con una melena alborotada, muy amanerado, con ojos marrones, y un modo especial de echar la cabeza para atrás y avanzar la barbilla, adelantar el labio inferior, como si se dispusiera a probar algo”. La celebridad de los Rostand es súbita e inmensa; padre, madre e hijo recitan juntos en espectáculos selectos a los que las Ocampo asisten contentas. Sospecho que Maurice habrá sido el primer beso de Victoria: sin lengua, labios cerrados, un gesto tierno, casi infantil. Claramente, si algo la conmovió fue la novedad y la fama; el hijo de Rostand le parecía un niño. (Ese mismo año, 1909, Clémentine-Hélène Dufau, 20 años mayor, hace el retrato del joven y pierde la cabeza por él; la imanta su aura frágil y andrógina, que le parece de porcelana: “Me da miedo romperlo con sólo mirarlo”).

A María Rosa Oliver, en cambio, Maurice bien podría haberle gustado, ya que conocía mejor el fenómeno uraniano y tenía dentro de ese imperio sus preferencias. Los curas no le gustaban, pero los actores jóvenes gays la volvían loca. Le gustaba incluso que su inclinación sexual, “esa extraña prescindencia, a la que sólo desde hacía poco mis tíos muy teatreros aludían en presencia nuestra, tenía el don de agregar una misteriosa intangibilidad al encanto con que las candilejas los dotaba y nada me irritaba tanto como ver a hombres viejos, feos, y que se creían irresistibles, tildarlos de maricas”. Así empieza a darse cuenta de a poco de que es comunista. Una mujer que en silla de ruedas recorre el mundo y escribe las mejores memorias, las más vivas: “Estas vanidades sin motivo eran algunas de las aristas contra las que me golpeaba en el mundo al que creía estar ingresando, sin percatarme de que siempre había estado confinada en él”.

Revista Séduction, n.º 1, 4 de noviembre de 1933.

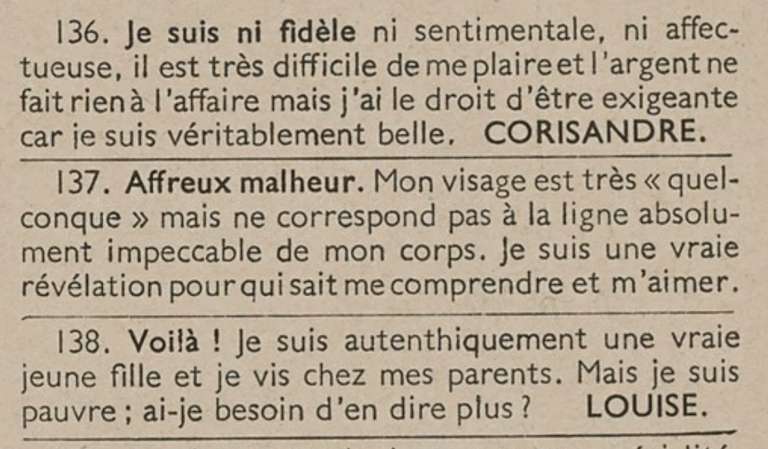

Séduction salía todos los sábados. Fue la revista que Maurice Rostand dirigió entre 1933 y 1938. Mujeres desnudas pasean por sus páginas como si fueran sobrenaturales. Hay cuentos, chismes, pequeños manifiestos estéticos y el entronamiento del erotismo espiritual como una fuerza implacable y legítima, capaz de atravesar el tiempo y reunir a los pocos elegidos. Séduction cultiva la frivolidad refinada y la ambigüedad sexual. Hastío, éxtasis, vértigo, soledad, misterio: cada cuerpo fotografiado trae una emoción. Lo más singular eran sus avisos clasificados, una especie de hoja de encuentros donde las más diversas ocurrencias y propuestas podían manifestarse de manera anónima y encontrar espíritus afines a través de la revista.

En el archivo de las bibliotecas especializadas en el patrimonio de París, existe una grabación de un soneto de Maurice leído por él mismo. Se llama: «A mi padre». De todos los reproches imaginables, el hijo del poeta elige los más dolorosos. El último verso dice: “Que m’importe la gloire, tu ne m’as pas connu” (Qué me importa la gloria, nunca me conociste).

Algunos anuncios personales publicados en Séduction.

Clémentine-Hélène Dufau en su taller pintando el retrato de Maurice Rostand, 1909.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).