Ya no recuerdo si fue Simone de Beauvoir o la filósofa normaliana que se puso a releerla desde Harvard (en Francia no le daban bola) la que dijo que Descartes se permitió la fantasía de abstraerse de su cuerpo porque era hombre. Una mujer no habría tenido dudas: basta un dolor de ovarios para reconocer la fatalidad de la carne. La pregunta que obsesiona a esta época —qué es una mujer— se responde con una certeza: si tu cuerpo es lo primero y lo último que los demás ven para entender quién sos, sos mujer. En el medio pueden pasar otras cosas, pero a nosotras, más tarde o más temprano, la forma nos condena. Es nuestra pequeña cárcel de sentido. Alfonsina Storni se alarma de que Julieta Lanteri, primera candidata a diputada nacional y la primera mujer en haber votado en Sudamérica, sólo haya suscitado el comentario: “Es fea”.

Lo contrario llevó a Sarah Brown, modelo francesa de fines del siglo XIX, a la cárcel. Pelirroja, bohemia y de piel de porcelana, Sarah —cuyo verdadero nombre era Marie-Florentine Royer— conoció el costado amargo de la fama la noche del baile anual de la École des Beaux-Arts, un rito que duró casi ocho décadas (de 1892 a 1966) y se conocía como Bal des Quat’z’Arts, el Baile de las Cuatro Artes: arquitectura, pintura, escultura y grabado.

En 1893, el comité organizador consiguió la sala del Moulin Rouge para la fiesta, y los artistas de París montaron allí sensuales esculturas vivientes: modelos de oficio —como Sarah Brown— representaban diosas y reinas. En esos cuerpos expuestos, el espectador debía ver un regreso a lo clásico, a la belleza de una estatua griega; era una rebeldía nerd, una provocación esencialmente artística. O eso decía ella, que fue Cleopatra. Una performance, y un manifiesto en favor de la libertad de expresión. Pero también era estar desnuda frente a un montón de desconocidos en un espacio público. Por eso la policía se la llevó. Fue interrogada, acusada de actos impúdicos. Le pusieron una multa y seis meses de cárcel, que por suerte no hizo.

Todos los diarios de la época llenaron páginas con el escándalo de los estudiantes atrevidos de Beaux-Arts. Hasta Rubén Darío escribió un artículo en La Nación , particularmente afectado por otra de las esculturas, una tal Manon, que habría posado desnuda sobre un asno. Al poeta modernista aquello le pareció más impactante que la Cleopatra de pantalones negros y red. Deslumbrado, celebró la desnudez, aunque no sin aclarar que “si fuera francés y tuviera hijas” hubiese tomado el lado de los ridículos que juzgan el pudor una virtud.

Sarah Brown interpretando a Cleopatra durante el Bal des Quat’z’Arts, París, 1893.

La verdadera Cleopatra no tuvo mejor suerte que la candidata Lanteri y todas las que vinimos después. Porque conoció la devoción de dos líderes tan poderosos como Julio César y Marco Antonio (y a ambos les dio hijos), nadie se acuerda de que su máximo poder venía de su conocimiento, no de su cuerpo. La reina de Egipto era griega y erudita. De madre desconocida y padre faraón, escribió libros que se quemaron en la Biblioteca de Alejandría. No quedó de ella ningún testimonio directo. Ningún documento. Nada.

Víctima de su mitología y de la operación de propaganda que Octavio le hace a partir de los años 33 y 32 a. C., antes de derrotarlos en la Batalla de Accio un año después, su nombre evoca la imagen de una legendaria sometedora de la virilidad. Cleopatra fue para muchos la Isis de carne y hueso cuya vida era imposible de imitar porque se bañaba en leche y se alimentaba de perlas disueltas en vinagre. La de la abundancia sin límites, que llevaba el corte egipcio y la serpiente en el pelo. Que no tengamos sobre ella, al fin y al cabo, más que los chismes de Plutarco y otros escritores (que tampoco la conocieron) no ayuda. ¿Cómo puede Cleopatra VII Thea Philopator ser primero un fotograma de Elizabeth Taylor con párpados lilas y un fuerte delineado negro en los ojos y después (o nunca) la heredera simbólica de Alejandro Magno, el alumno de Aristóteles que buscó universalizar el modelo griego? Pero no, el genio político tiene vulva, y por eso hasta se habla más de su voz —melodiosa y con poderes que recuerdan a Orfeo— que de su formación en filosofía, matemática, astronomía, botánica, alquimia y medicina (que hablaba siete lenguas es más conocido). De todo lo que era, sólo queda su cuerpo: sus formas, su universo, sus accesorios, las hipótesis sobre su tamaño (debe haber sido chiquita si se infiltró para ver a César por primera vez camuflada en una alfombra).

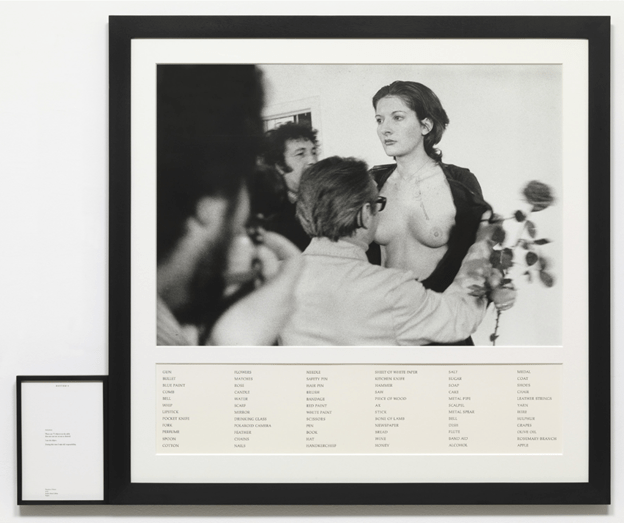

Marina Abramović, Rhythm 0 (1974). Fotografía de la performance en Studio Morra, Nápoles.

Museum of Modern Art, Nueva York.

Quizás cuando Marina Abramovic hizo su performance Rhythm 0 en Nápoles, en 1973, y se ofreció inerte durante seis horas a los espectadores bajo la premisa “Yo soy el objeto. Asumo toda la responsabilidad”, estaba pensando en Cleopatra, en Lanteri, en Elizabeth Taylor y en todas. El público podía hacer de su cuerpo lo que quisiera; al lado, sobre una mesa, descansaban 72 elementos, desde plumas, flores y pan hasta tijeras, navajas y una pistola cargada con una bala. La artista serbia buscaba llevar al extremo el sadismo que inspira el cuerpo de una mujer. Hacia el final, los mismos que habían ido tomando coraje cortándole la ropa, la piel, manoseándola, poniéndole el arma en la mano, una vez que el experimento hubo terminado, se evaporaron de la escena. Ninguno pudo afrontar su comportamiento. No hicieron otra cosa los senadores después de apuñalar a César: cuando ya lo vieron muerto, la cara cubierta con la toga bañada de sangre a los pies de la estatua de Pompeyo, su enemigo, se escabulleron como ratas. Les repugnaba el silencio que siguió al acto, la evidencia de su traición. Plutarco cuenta que Bruto trata de decir algo sobre lo ocurrido, pero no esperan a escucharlo, sino que salen corriendo por las puertas y huyen, llenando al pueblo de confusión y de temor impotente.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).