|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

A fines del año pasado, el Gobierno organizó el primer foro para alcanzar la Justicia Menstrual. Esta iniciativa pretende que el Estado les resuelva a las mujeres la administración de su sangre en los tiempos de indisposición, dotándolas con tampones, toallitas o copas menstruales. ¿Hasta dónde queremos los ciudadanos la presencia del Estado? ¿Hay alguna parte de nuestra intimidad que preferimos preservar y que pertenezca exclusivamente al mundo privado? ¿Cuándo empezó a parecernos progresista que el Estado se meta con nuestras vaginas?

La historia de Occidente y la modernidad es también la historia de las libertades y la división entre la esfera pública y la esfera privada. Luego de un cristianismo que había buscado borrar las fronteras e imponer su moral en todas las dimensiones, la recuperación de ámbitos diferenciados fue entendida como parte clave del progreso. En el mundo público, la igualdad estaba asegurada por la ley, el valor como virtud y la búsqueda del bien común como horizonte. En cambio, en el mundo privado estaba la posibilidad de proteger lo íntimo y de desarrollar una identidad individual que pudiera diferenciarse y construir pluralidad dentro del mundo social. Como lo definió Hannah Arendt, la libertad privada es aquella que nos permite no ser vistos ni oídos, que nuestras acciones particulares no tengan consecuencias sobre los demás y que nos importen —o dejen de importar— cuestiones sin tener en cuenta las posiciones de los otros.

Como lo definió Hannah Arendt, la libertad privada es la que nos permite no ser vistos ni oídos, que nuestras acciones particulares no tengan consecuencias sobre los demás.

De este modo, algunos de los fundamentos centrales de la idea de progreso —como la del individuo, la de la libertad y la del pluralismo— se fortalecieron en esta esfera, al tiempo que se valoró la existencia de la intimidad. Sin embargo, nos encontramos en el siglo XXI aún preguntándonos dónde trazamos los límites entre lo público y lo privado, hasta qué parte de nuestro mundo personal estamos dispuestos a dejar entrar al Estado.

La Argentina nació liberal

La pregunta sobre cuál sería el vínculo más virtuoso entre el Estado y los ciudadanos tuvo diferentes respuestas a lo largo de la historia argentina. Durante el siglo XIX, en aquello que conocemos como “mundo liberal”, con diferencias y matices, se tendió a comprender al Estado como una institución que tenía que facilitar y posibilitar el máximo desarrollo individual de los habitantes de la Nación. Ese fue el propósito de Alberdi y esas fueron sus bases para la Constitución de 1853: la Argentina debía dejar atrás las luchas facciosas y convertirse en un lugar confiable y previsible para atraer tanto a inmigrantes como a capitales. Para eso, el Estado debía adoptar una posición de neutralidad, asegurando las condiciones pero sin tener una participación directa en los asuntos económicos o sociales, que se entendían como cuestiones propias de la comunidad.

Roca continuó el legado: desplegó un Estado hacedor de ferrocarriles, caminos y telecomunicaciones, constructor de la infraestructura necesaria para el desarrollo y el progreso individual, al tiempo que enfocó los esfuerzos públicos en garantizar la paz y ocuparse de la administración. Tanto para Roca como para Alberdi, el Estado debía otorgar estas garantías a los ciudadanos y luego darles la libertad para que mediante su empresa y trabajo contribuyeran al desarrollo del país. El progreso era entendido como un objetivo común que se alcanzaba a partir de la suma de los esfuerzos individuales. De este modo, los habitantes, mediante la instrucción recibida y el fruto de su trabajo, mejorarían su situación personal y aportarían a la riqueza de la Nación en formación.

Es necesario recordar que en el siglo XIX tanto el Estado argentino como la Nación se estaban construyendo. Si bien los esfuerzos estaban puestos en extender y asegurar las fronteras, abrir caminos, crear escuelas, formar un Ejército Nacional, un Poder Judicial, acuñar una moneda y todas las acciones e instituciones que componen aquello que la economía del lenguaje nos permite resumir como “formación del Estado”, lo cierto es que en 1900 esto era más un proyecto que una realidad con alcance territorial.

El peronismo politizó la vida íntima colocando, entre las fotos familiares que decoraban las cómodas, la imagen de Perón y de Eva.

El que mejor entendió esta situación fue Sarmiento, que confió en el Estado y sus escuelas para formar a los ciudadanos pero también comprendió que era imprescindible una relación colaborativa entre las personas, basada en la construcción de lazos sociales y comunitarios. Su paso por Francia lo llevó a interpretar la relación entre la ciudadanía y el Estado como una herencia del pasado y causa de la existencia de miseria, decadencia y autoritarismo. En cambio, su viaje por Estados Unidos le permitió encontrarse con una sociedad naciente y pujante, esencialmente libre. Lo central era su organización: a partir del modelo farmer, los propietarios de tierras explotaban sus parcelas y se vinculaban en las diferentes dimensiones de la vida cotidiana con sus vecinos para construir conjuntamente la vida social. Sarmiento fue una excepción en el siglo XIX y también lo seguirá siendo en los siglos subsiguientes, al apostar a construir una ciudadanía más autónoma y en la que la escala local —la única que permite una verdadera participación— funcionara como una escuela de la democracia y construyera un temperamento ciudadano que no se dejara seducir por líderes despóticos y políticas unanimistas.

Nuestra historia nos demuestra que ante la necesidad de solucionar problemas, tendemos a pedirle al Estado que nos dé una respuesta.

Lejos de esta tradición, la herencia católica y latina de la Argentina nos ha condicionado para que a los ciudadanos nos resulte más natural relacionarnos directamente con el Estado —sobre todo a la hora de exigir la solución de problemas— que de forma colaborativa con nuestros vecinos que comparten necesidades. Dicho así, suena abstracto, pero no lo es. Imaginemos esta situación: hay una tormenta fuertísima. Al terminar, los hombres y las mujeres que tienen sus casas en la misma cuadra, tras haber escuchado un gran ruido, salen a la vereda y ven un árbol caído en la mitad de la calle. Rápidamente comprueban que, por suerte, nadie resultó herido y ninguno de los autos estacionados fue afectado. Los vecinos se dan cuenta de que tienen dos opciones: pueden llamar al 911 para que venga un camión público y retire el árbol, u organizarse entre ellos, quitar el obstáculo y volver a hacer transitable la calle, en beneficio común.

¿Cuál de estas dos opciones creen que elegirán los vecinos de la cuadra? Lo más probable es que la primera. Y no porque no se les haya ocurrido la segunda opción, sino porque nuestra historia nos demuestra que ante la necesidad de solucionar problemas, tendemos a pedirle al Estado que nos dé una respuesta antes que a ponernos creativos y tratar de encontrarla entre nosotros.

Por eso Sarmiento es una excepción; porque antes y después de él nuestros referentes políticos se dedicaron a pensar la relación entre la ciudadanía y el Estado y, en mucho menor medida, la relación de los ciudadanos entre sí. Somos una sociedad Estado-céntrica y, en todo caso, lo que ha estado en discusión en nuestro pasado —y está en nuestro presente— es cuál es la mejor relación entre el Estado y los ciudadanos. Alberdi y Roca, como decía, confiaban en un vínculo en el que predominaba la libertad de acción y las divisiones claras entre el mundo privado y el público. Luego de la crisis del mundo liberal y en el contexto de lo que solemos definir como la democracia de masas, Perón impuso una relación diferente.

El peronismo metió al Estado en nuestra vida íntima

En su Constitución, sancionada en 1949, Perón apostó a un Estado interventor, al asegurar que la neutralidad del Estado no existe y que, en realidad, lo que esconde esa supuesta neutralidad es una ventaja para el más fuerte. De este modo, un Estado que interviniera activamente en la economía y en el orden social era la única herramienta que podía asegurar un orden justo. Por otro lado, desde la concepción del peronismo clásico, el modo de alcanzar el bienestar general no era mediante el desarrollo individual. De hecho, el camino era exactamente el inverso. A partir de la definición de las necesidades de la comunidad, luego se acomodaban las posibilidades de sus miembros, desde una concepción orgánica en la que cada cual cumple un rol y estos son desiguales, al igual que en el cuerpo humano es diferente la función de una extremidad o la de la cabeza y el corazón.

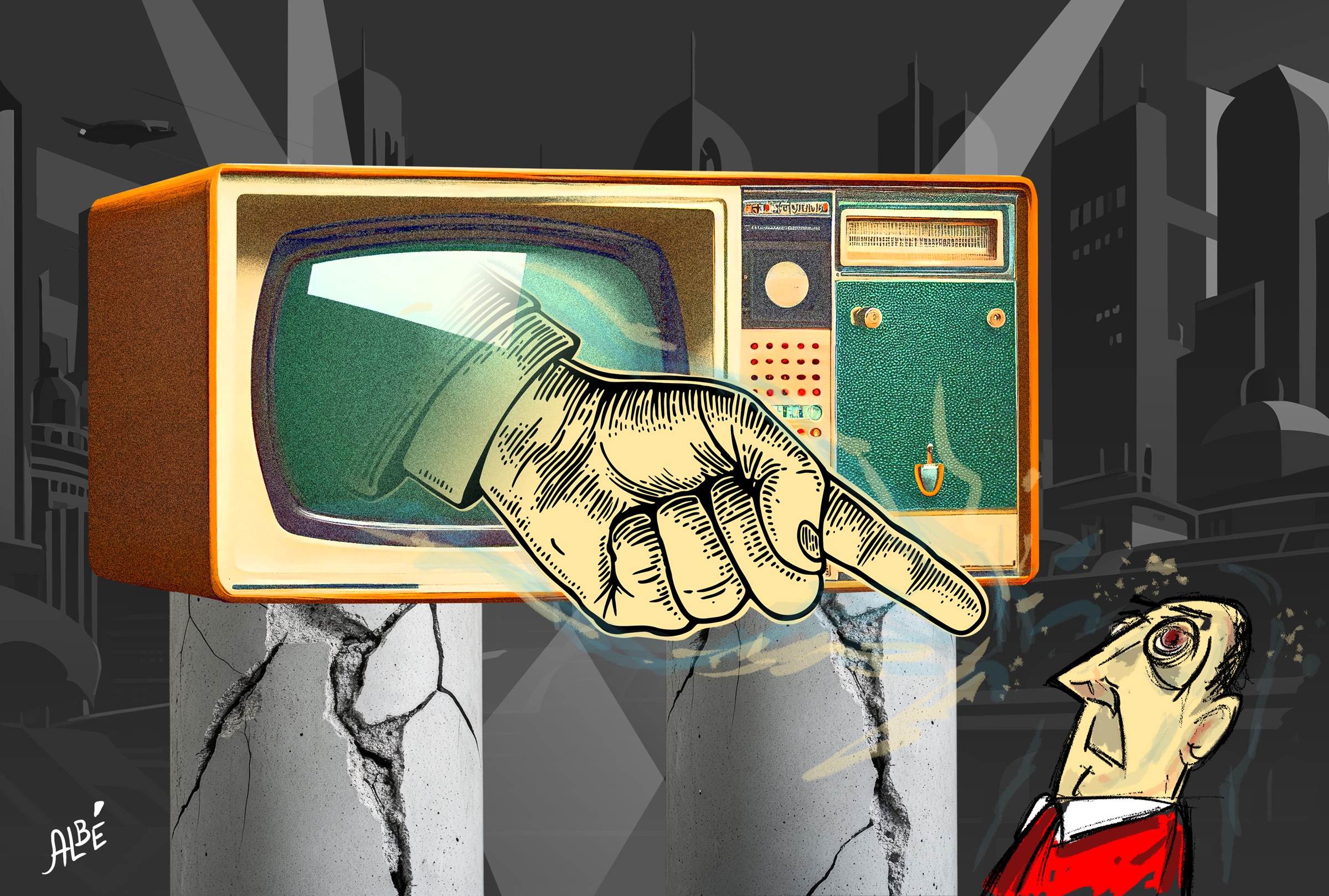

En el cambio entre el paradigma del Estado neutral al del Estado interventor encontramos la justificación para que este participe en más dimensiones de nuestra vida íntima. El Estado pasa a ser primero un árbitro y luego el garante del bienestar general. Es el que asegura la felicidad de los habitantes y, al hacerlo, borra la capacidad privada de definir qué es la felicidad.

A diferencia de los progresistas que crearon la Nación, nuestros contemporáneos descartan las virtudes del beneficio social de las iniciativas particulares.

Un momento que nos sirve para comprender de forma perfecta cómo se pensaron los límites entre el mundo público y el privado durante el primer peronismo fue el debate de la Ley del Voto Femenino. Al detenernos en los discursos de casi todos los diputados y senadores peronistas, de Perón y de Eva Perón, descubrimos que la imagen que ellos tenían de la mujer no era diferente a la que primaba décadas antes. La mujer era definida por su rol maternal, su lugar natural era el hogar y su tarea fundamental la crianza de los niños. Por considerársela propia del mundo privado —y dependiente del marido en el caso de la mujer casada o de su padre en el caso de la mujer soltera— es que durante las décadas previas no se le había otorgado el derecho al sufragio. Lo que hizo el peronismo durante ese debate fue borrar la divisoria entre el mundo público y el privado. No desafió la idea de que la mujer no era igual al hombre, sólo decidió que su participación política se justificaba a partir de su naturaleza pasional y su lealtad de madre y ama de casa.

Con la misma impronta de ruptura de la esfera pública y la privada, la iconografía peronista se metió adentro de los hogares: retrató a las mujeres sirviendo la mesa, a los hombres leyendo el diario sentados junto a su hogar de leña y a los niños jugando en la sala de estar. El peronismo politizó la vida íntima de las personas colocando, entre las fotos familiares que decoraban las cómodas, la imagen de Perón y de Eva. Los abuelos, los hijos, la foto del enlace matrimonial y la de la primera comunión acompañadas por las del conductor y la líder espiritual, sin diferenciar los lazos sanguíneos y los políticos.

A diferencia de los progresistas que crearon la Nación, nuestros contemporáneos descartan las virtudes del beneficio social de las iniciativas particulares.

Estos repasos por imaginarios del pasado podrían ser sólo referencias históricas si sus concepciones políticas no estuvieran presentes en la actualidad. Pero como la Argentina es un país que se caracteriza más por acumular problemas que por solucionarlos, estas cuestiones siguen entre nosotros. De hecho, sus peores aristas se agudizaron. Gran parte de nuestra sociedad pretende que el Estado le solucione todos sus problemas. A partir de esta demanda, la presencia del Estado en todas las esferas de la vida no sólo no se ve como problemática sino que se plantea incluso como necesaria. Como todo lo tiene que solucionar el Estado, la consecuencia lógica es que ese mismo Estado se meta en todo, aun en nuestra menstruación.

Esto en la Argentina actual se hace bajo los ideales progresistas, que creen que cuanto más Estado, mejor. A diferencia de los progresistas que crearon la Nación, nuestros contemporáneos descartan la posibilidad de generación de la riqueza y las virtudes del potencial beneficio social de las iniciativas particulares. Viendo la insistencia en algunas políticas, hasta deja de ser claro si la redistribución forzada es, para ellos, un paliativo o un ideal. Ahí entra el Estado, la ley y las permanentes regulaciones, para que todo sea por dentro del Estado y nada por fuera de él.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.