En los años ’60, como cuento en la primera parte de esta nota, estudié en el Nacional de Buenos Aires sin darme cuenta de que alrededor mío se gestaba una revolución armada. Pensé que mi despiste me emparentaba con Fabrizio del Dongo, el personaje de Stendhal que estuvo en Waterloo sin saberlo. Alguien dirá que Fabrizio era un personaje de ficción, pero es probable que yo también lo fuera, de tan tenue que parece haber sido mi existencia entonces.

Treinta años después de egresar del Buenos Aires, el síndrome de Stendhal volvió a manifestarse cuando entre 1997 y 2000 trabajé como redactor de la revista Tres Puntos. Se supone que allí también se incubó a mis espaldas el huevo de una serpiente, aunque establecer su variedad no es tan fácil. Por eso, en las líneas que siguen me iré por las ramas más de una vez y tal vez el ofidio en cuestión nunca vuelva a aparecer.

Efectivamente, algo parece haber ocurrido en Tres Puntos. Hay un libro escrito por Eduardo Minutella y María Noel Alvarez, publicado por Siglo XXI en 2019, que se llama Progresistas fuimos todos, lleva como subtítulo “Del antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo las revistas políticas” y analiza cuatro publicaciones. Una de ellas es justamente Tres Puntos y otra su sucesora, TXT. El capítulo dedicado a Tres Puntos empieza con una frase de Jorge Halperín: “En esa época trabajaba codo a codo con gente que se identificaba como progre con la que hoy no podría tomar un café”.

Halperín fue el tercero de los directores que conocí de la revista, después de Héctor Timerman y Román Lejtman. Es muy probable que yo figure en su lista negra de cafés.

Halperín fue el tercero de los directores que conocí de la revista, después de Héctor Timerman y Román Lejtman. Es muy probable que yo figure en su lista negra de cafés. También es verdad que en la redacción éramos todos vagamente progresistas: con matices individuales que no complicaban la competencia, creíamos tanto en la justicia social como en la libertad, en la democracia y los derechos humanos. Profesábamos en general un suave hartazgo de la política, cierto alfonsinismo residual y un antimenemismo por defecto. Hoy me cuesta creer que tantos de estos tibios ciudadanos, así como otros profesionales de clase media, fueran parte de una metamorfosis en masa que los convirtió en fervorosos simpatizantes, difusores y militantes de un populismo de izquierda radicalizado, incluso en funcionarios de un sistema cuyos valores eran opuestos a los de la época en la que nos unía la convicción de que, superada la última dictadura militar, el sistema democrático se encargaría de resolver los problemas, dejar atrás las crisis y encauzar el funcionamiento de las instituciones mediante la alternancia en el poder.

El título de Minutella y Alvarez afirma que todos fuimos progresistas, pero ¿qué clase de progresistas éramos y qué clase de progresistas terminamos siendo? Digamos que lo éramos por nuestras elecciones particulares: estábamos a favor de la tolerancia en general, apoyábamos la legalización del aborto, nos desagradaban los gobernadores feudales y los ministros corruptos. Pero antes de eso (y después, por cierto) existió otra definición de progresismo. En los círculos cercanos al Partido Comunista se consideraba progresista a todo lo que se alineara con la Unión Soviética, todo lo que fuera declarado como tal por los comisarios a cargo. Progresista podía ser un dirigente, un escritor, una película, una costumbre, una acción política; incluso, quien era progresista podía dejar de serlo y ser expulsado. Según las circunstancias, podía ser tan progresista defender la paz como fusilar disidentes. El carácter progresista o reaccionario del aborto, por ejemplo, dependía de la política de natalidad de la URSS en ese momento.

En los círculos cercanos al Partido Comunista se consideraba progresista a todo lo que se alineara con la Unión Soviética, todo lo que fuera declarado como tal por los comisarios a cargo.

Es cierto que la URSS no existe más, pero tanto para Maduro como para los burócratas cubanos, progresista es aquel que sigue los lineamientos ideológicos del régimen. Y en el kirchnerismo y su periferia, como ocurría en el PC, ha vuelto a ser progresista apoyar a las dictaduras según su signo. En una era en la que la tolerancia dio paso a la cultura de la cancelación, apoyar el aborto deja de ser progresista si quien lo hace milita en un partido que no sea de izquierda. Un título más preciso para el libro tal vez pudiera ser: “Cómo el progresismo cambió de sentido”. Cómo volvió a ser, como en los años estalinistas, una palabra maniquea, de combate y cuyo sentido depende de la voluntad de los líderes.

Si me preguntan por qué pasó todo eso, debo responder que no tengo la menor idea. Es posible que la crisis del 2001 creara la necesidad de pertenecer a una comunidad políticamente menos amorfa, más radicalizada. Y también que haya quienes en esos años trabajaron, silenciosa y efectivamente, para articular esa necesidad. A juzgar por la evolución de varios de sus miembros, en Tres Puntos pasaba algo de eso o, al menos, estaba latente. Algo tan poderoso como para que Héctor Timerman, un gran admirador de los Estados Unidos que practicaba el ritual judío del tefilín en medio de la redacción (un espectáculo que a mí, nieto de una judía que se negaba a pasar por la puerta de la sinagoga del barrio porque odiaba la religión, me dejaba completamente alucinado) terminara negociando secretamente un pacto con Irán y cortando con un alicate gigante los candados de una valija diplomática americana.

purgas

Apoltronado en mi escritorio, nada veía yo de todo eso que vendría, aunque tal vez debí percibir entonces algunas señales, tanto en la revista como fuera de ella. No sé si la presencia habitual en la redacción de Eugenio Zaffaroni era un indicio de algo, pero me viene a la memoria un recuerdo puntual. Gustavo Sierra, experimentado redactor de política internacional al que trajeron especialmente de Estados Unidos, me contó que un día fue a entrevistar a un integrante de la agrupación HIJOS y que, para su sorpresa, el joven reporteado buscaba el asentimiento de un supervisor ideológico para contestar cada pregunta. Fue una señal velada, confusa, de que en esos años algo se armaba bajo la superficie. A Sierra lo despidieron bastante rápido, fue parte de la primera purga de redactores cuando llegó Lejtman (yo entré en la tercera o la cuarta), y por entonces me contó otra cosa: que un día le apareció un personaje enviado por el dueño de la revista para controlarlo en su tarea, un episodio altamente ofensivo. El emisario seguía pensando como un cuadro del PC de treinta años atrás, especialmente en relación a Cuba. No me había dado cuenta de que en Tres Puntos se desaconsejaba criticar a Cuba, donde Hugo Sigman hacía negocios y con cuyos líderes tenía una muy buena relación, además de una gran afinidad ideológica.

Entré en Tres Puntos sin haber quién era Sigman, sin conocer siquiera su nombre. Cuando Timerman y Claudia Acuña me convocaron para trabajar, me hablaron de una publicación ambiciosa, de un periodismo independiente, culto y bien pago. Y me comentaron que Jacobo Timerman, con su experiencia y su audacia como creador de medios, iba a ser una especie de padrino de la revista. Un tiempo después, le pregunté a Héctor Timerman de quién era Tres Puntos. Me contestó que era suya y de un socio financiero, pero no dio más datos. Cuando la revista estaba por salir, los redactores fuimos convocados individualmente a tomar el té con Jacobo al Hotel Alvear, lugar en el que residía. En algún momento surgió el tema del socio financiero y Jacobo, pensando que le preguntaba por la solvencia de la editorial, me contestó: “No se preocupe por eso. Sigman tiene plata como para pagar la deuda externa”. Lo tomé como una exageración. Poco más tarde, cuando la revista cumplió un mes en la calle, el aniversario se celebró en una cena a la que asistió Sigman, pero sin que quedara claro quién era. Lo recuerdo como a un tipo colorado, de bigotes, con cierto aire tímido y la sensación de no estar del todo cómodo.

Mi abuelo consideraba que vender un producto más de un 10% por arriba de lo que le había costado era un acto usurario. Fue pobre toda la vida, pero en mi casa había una sensación de que lo mejor en la vida era ser independiente.

Y ahora, permítanme que me remonte más de un siglo atrás y les hable de mi familia. Cuando mi tío Pedro, el hermano de mi madre, empezó el colegio secundario, tuvo una crisis adolescente y declaró que no quería seguir estudiando. Según la leyenda familiar mi abuelo, que trabajaba para los tranvías ingleses, lo llevó entonces a la empresa y le mostró, por un lado, a un grupo de obreros sudorosos deslomándose al sol y, por el otro, a los empleados de oficina, bien vestidos y con aire relajado, en sus escritorios. Le preguntó entonces cómo quería que fuera su vida de grande y mi tío volvió a estudiar.

Con el tiempo, mi abuelo se independizó y se convirtió en corredor de artículos de electricidad. Era un negocio pionero y muchos de sus colegas hicieron fortunas, pero mi abuelo consideraba que vender un producto más de un 10% por arriba de lo que le había costado era un acto usurario. Fue pobre toda la vida, pero en mi casa (me crié con mis abuelos maternos) había una sensación de que lo mejor en la vida era ser independiente. Siguiendo esa idea, mi madre se hizo médica y mi tío terminó siendo un excelente actuario, una profesión difícil y casi exclusiva entonces que no lo hizo rico porque trabajó durante décadas para una gran empresa de seguros cuyo dueño era un negrero de apellido portugués. Su hija, mi prima Virginia, también trabajó hasta jubilarse como visitadora médica en Elea, una empresa muy poderosa de la industria farmacéutica.

Nos vemos poco con mi prima, que anda siempre por el mundo visitando hijos y nietos, pero cuando yo trabajaba en Tres Puntos, siempre me decía que los dos éramos empleados de Sielecki y yo le preguntaba quién era Sielecki. Me contestaba que Sielecki era el suegro de Héctor Timerman. Mi prima decía que Sigman, cuyo nombre casi no le sonaba, debía ser, en todo caso, un socio minoritario de la revista. Pero se equivocaba. Con los años el hombre que según Jacobo podía pagar la deuda externa pero era un don nadie para mi prima, empezó a ser conocido, así como la diversidad de sus negocios y de sus intereses que van desde la agricultura a la producción de cine, de sus contactos con el poder a sus preferencias políticas, siempre cercanas a las de su juventud.

El oro de Moscú

Sigman había sido psiquiatra en el Policlínico de Lanús, cuyo servicio dirigía mi pariente Mauricio Goldenberg (al que nombré el domingo pasado), pero también era un miembro del PC relacionado por matrimonio con los Gold, otra gran familia de la industria farmacéutica y socio de Sielecki en algunos laboratorios. Con una particularidad: Roberto Gold, así como Samuel Sivak, José Ber Gelbard y Ernesto Paenza, entre otros, integraban “el directorio”, un conjunto de empresarios que sostenía el Partido Comunista, en parte con fondos provenientes de sus negocios con los países de la órbita soviética. No sé si hay muchos países en los que el Partido Comunista, a través de algunos de sus miembros, fuera dueño de empresas tan importantes. Tampoco sé si en otros países el corazón de la industria farmacéutica está en manos de un conglomerado de familias que ejercen una influencia notable en las políticas públicas.

Pero más adelante, la presencia de Sigman empezó a ser manifiesta. Aunque las batallas que con él libraban Timerman, Acuña y Gabriela Cerruti (la otra secretaria de redacción, cuya transformación posterior también me sorprendió mucho) no trascendían demasiado, Sigman empezó a presionar a quienes gestionaban la revista exigiendo resultados en las ventas. Ante la necesidad de hacer un periodismo espectacular, Cerruti entrevistó a Astiz y transcribió, aparentemente, lo que el energúmeno marino le había dicho en off, sin tener un respaldo grabado de sus declaraciones. Nunca entendí qué justificación podía tener eso desde alguna pauta ética, aunque la nota, obtenida mediante un ardid de alguien cercano a Menem, fue considerada un éxito por mis compañeros. De todos modos, los números siguieron bajando y la pelea duró un año, hasta que el trío original fue despedido y comenzaron los cambios en la dirección y en la redacción, sin demasiados resultados.

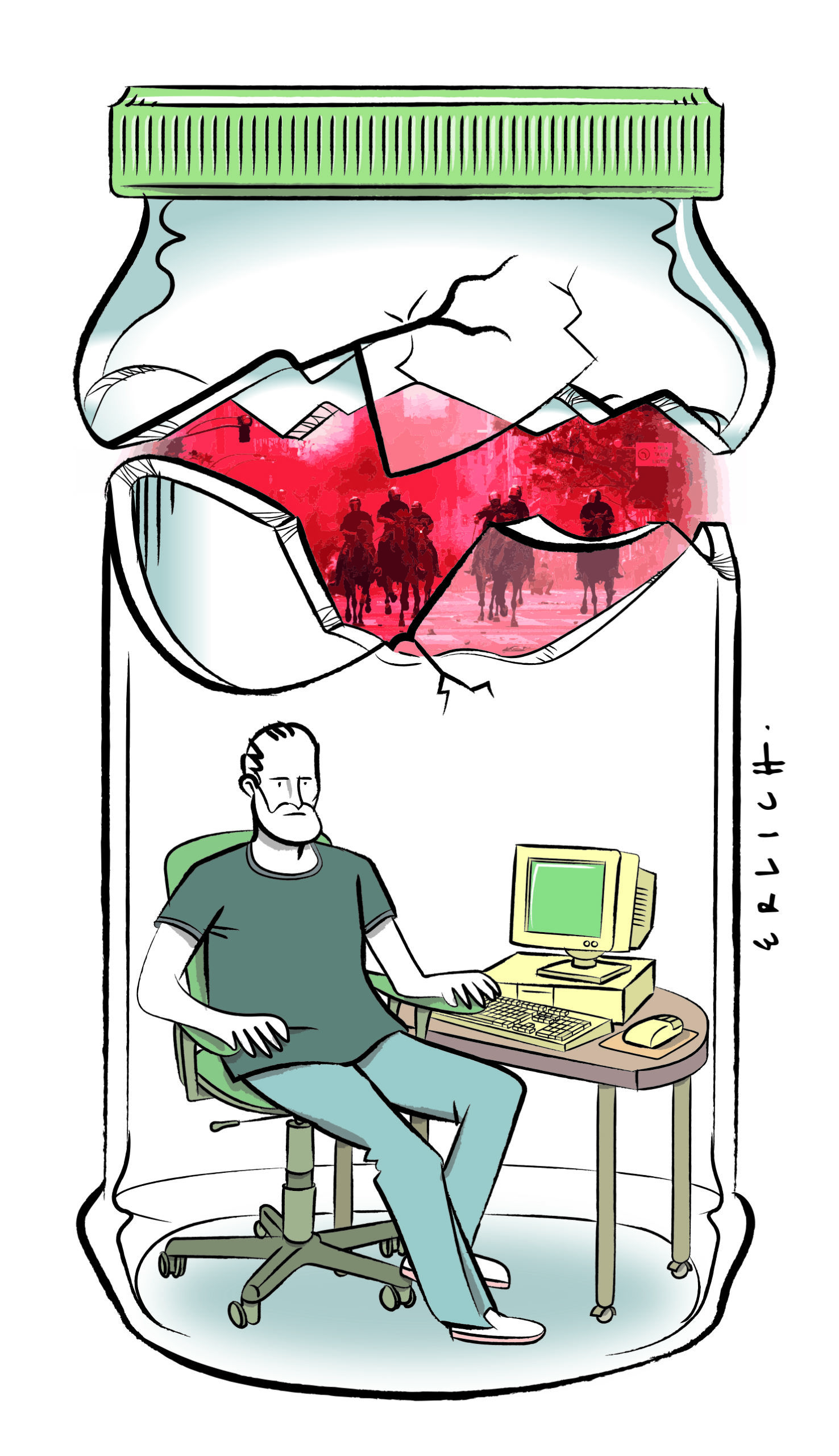

Yo seguí en mi frasco dos años más, sin prever lo que vendría después ni entender en qué consistía el periodismo, aunque me daba cuenta de que iba camino de ser un oficio muy mal pago y poco más que una polea de transmisión de los deseos del poder. Una vez, Sigman me llamó y me ofreció comprarnos El Amante, pero la oferta era inaceptable. Terminé defendiendo a algunos de los despedidos de entonces. En algún momento, la discusión subió de tono y lo acusé de practicar el terror sobre la redacción, atemorizándola con sus exigencias. Aunque enseguida se desdijo a medias, contestó: “A veces, el terror es necesario”.

Yo seguí en mi frasco sin prever lo que vendría después ni entender en qué consistía el periodismo, aunque me daba cuenta de que iba camino de ser un oficio muy mal pago y poco más que una polea de transmisión de los deseos del poder.

Unos meses antes había tenido una experiencia positiva. A un siglo de la Revolución Rusa, Ricardo Ibarlucía, el responsable de cultura, me mandó a hacerle una entrevista al escritor Andrés Rivera, que había sido comunista. La idea era que contara un poco su experiencia como militante. Rivera se llamaba Marcos Ribak, era hijo de comunistas judíos emigrados y trabajó como obrero textil en San Martín mientras militaba en el PC, del cual fue expulsado en 1964, como todos los que tenían disidencias con la línea que llegaba de Moscú. Tuvimos una conversación muy agradable (Rivera era un gran cinéfilo y, de algún modo, nos sentíamos parte de una misma familia). En determinado momento le pregunté por qué se había separado del Partido. Me contestó que se fue dando cuenta de que sus superiores en el Partido eran los mismos burgueses, dueños de las fábricas en las que explotaban a los obreros y que usaban al Partido para beneficiarse.

La charla con Rivera fue uno de esos momentos en los que en mí se manifestaba algo que venía de adentro, uno de esos atavismos de los que hablé el domingo pasado. Fue la única nota que escribí y no se publicó. Después tendría otro arranque atávico que fue el definitivo. Dos años más tarde, mi posición en la revista era marginal. Estaba tranquilo allí, ganaba relativamente bien aunque me aburría bastante, hasta que un día un compañero me pidió que le saliera de testigo en un juicio de despido contra la empresa. Acepté e inmediatamente me despidieron a mí. Sabía que esas eran las reglas pero esta no es solo una nota sobre mi falta de lucidez. También es una manera de decir algo que recién termino de aclarar con esta catarsis: siempre sentí por los patrones una mezcla de desprecio, bronca y temor. Es difícil escapar de la educación, de la infancia, del mensaje de los mayores.

Nota final

El lector habrá advertido que apenas mencioné al peronismo, cuya importancia en los sucesos de estas décadas es inocultable. Pero la historia de mi ausencia de la Historia es, entre otras cosas, un intento de pensar que tal vez el peronismo sea solo un comodín inerte que sirve para simplificar y hasta para ocultar el verdadero entramado de nuestras vidas a lo largo del tiempo.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.