En La cartuja de Parma, la novela de Stendhal, el protagonista participa de la batalla de Waterloo sin saberlo: en medio de la confusión y el ajetreo, no se da cuenta de la magnitud de lo que ocurre a su alrededor. Tal vez el fenómeno sea una constante universal y, sumidos en nuestras preocupaciones inmediatas, nunca advirtamos que alrededor nuestro se está gestando la Historia. A veces, esta ignorancia se produce en momentos singulares que, mirados retrospectivamente, poseen una densidad que no les habíamos adjudicado. Al menos dos veces en mi vida atravesé esa experiencia stendhaliana. Esta es la crónica de esos eventos.

La primera ocurrió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, al que asistí entre 1962 y 1967. Mi bachillerato transcurrió allí en una absoluta grisura mientras otros condiscípulos pasaban años vibrantes, lo cual es atribuible en general a mi personalidad, pero lo cierto es que, mientras yo batallaba en desventaja con mi inmadurez (había ingresado al colegio con once años recién cumplidos), algunos de ellos se involucraban en acontecimientos que poco tiempo después se volverían altamente dramáticos. Por ejemplo, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich y Carlos Gustavo Ramus se vincularon en esa época con el cura Carlos Mujica y migraron desde una temprana adherencia a Tacuara y otros grupos de extrema derecha nacionalista hacia un cristianismo revolucionario del que poco más tarde surgiría Montoneros.

No conocí a ninguno de ellos, que pertenecían a la promoción anterior. Pero, además, no había nada más lejano a mi educación que el nacionalismo católico, ya que mis padres eran ateos así como mis abuelos, socialistas españoles los paternos y judíos rusos con simpatías de izquierda los maternos. Sin embargo, en el colegio había otro camino hacia la guerrilla y este pasaba mucho más cerca de casa. Carlos Goldenberg era pariente mío, tenía aproximadamente mi edad y estudió en el Buenos Aires. Su padre, el distinguido psiquiatra Mauricio Goldenberg, era primo hermano y colega de mi madre. Isabel, su hija mayor, y Carlos, conocieron en el Nacional Buenos Aires a Carlos Olmedo, un preceptor que migró del Partido Comunista hacia una izquierda cada vez más radicalizada, que lo llevó a ser un cuadro cubano y uno de los fundadores de las FAR. Olmedo se casó con Isabel, pero Carlitos (así lo llamaban) llegó a ser un importante miembro de la organización, en la que también militó Liliana, su hermana menor. Carlos murió a manos de la policía en 1976 y Liliana se suicidó en 1980 para no caer prisionera. Los Goldenberg veranearon alguna vez en San Clemente cuando yo era muy chico y esa fue la última vez que vi a mis primos. No estuvimos en contacto durante nuestros estudios secundarios y de la tragedia familiar me enteré parcialmente por los diarios mucho tiempo más tarde.

Si alguna conclusión puedo sacar de aquellos recuerdos es que, detrás de la imagen de un colegio pacífico en un tiempo relativamente tranquilo, antiperonista, despolitizado y más bien anodino, había algo en silenciosa ebullición esperando para manifestarse.

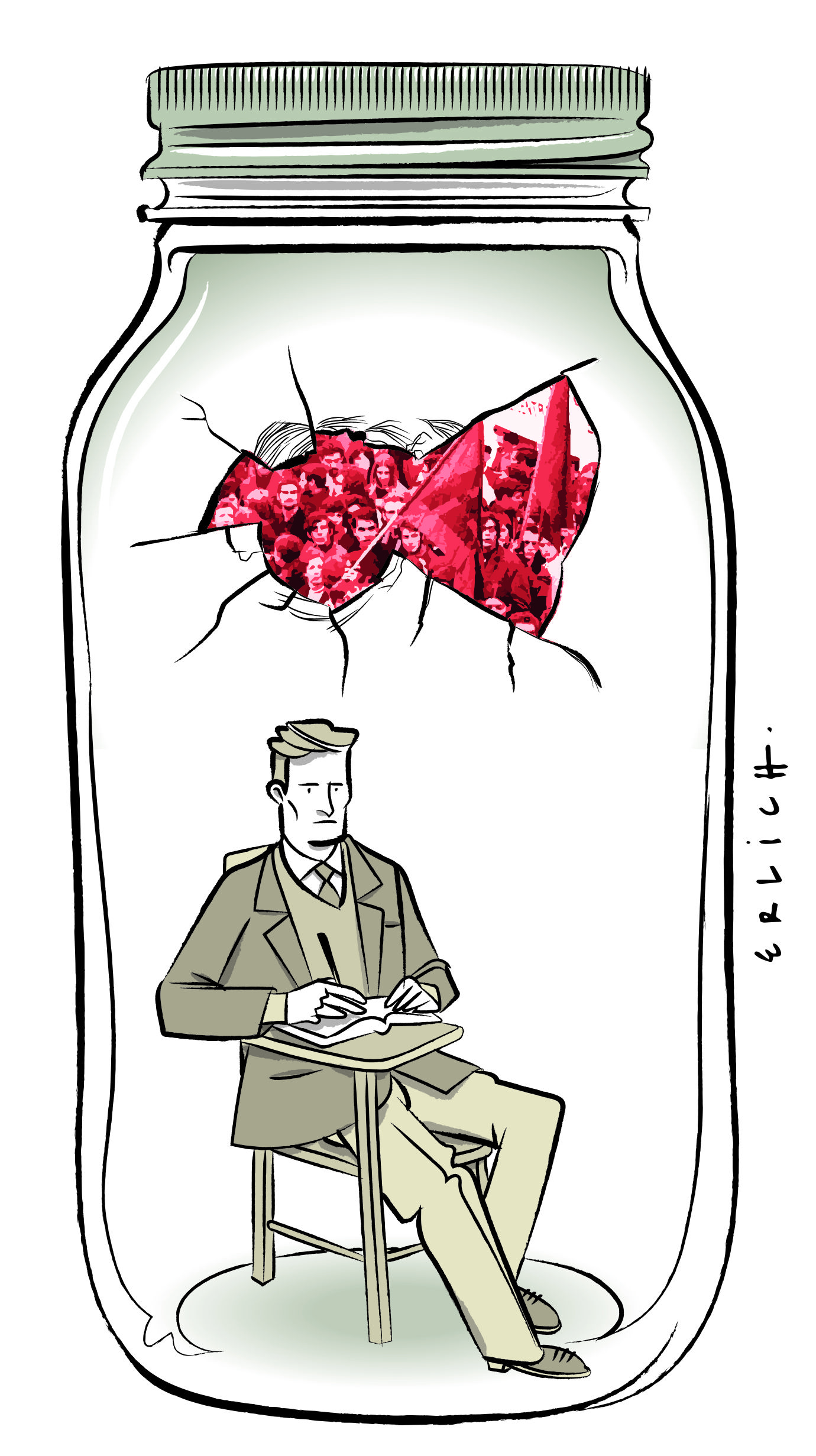

A la luz de lo que hoy sé, es probable que yo viviera entonces en un frasco. Claro que esa militancia tampoco estaba tan en la superficie aunque, al parecer, tampoco tan oculta: leo en la Wikipedia, en el artículo dedicado a Mario Firmenich, que la corriente católica orientada por Mujica era minoritaria en el colegio, cuyo “ambiente estudiantil politizado estaba dominado por la Federación Juvenil Comunista”. Cuando miro atrás hacia esos años veo muchas cosas, menos un ambiente politizado. Sin embargo, tengo un vago recuerdo en ese sentido, pero se remonta a 1962, cuando yo estaba en primer año y el rector de la Universidad de Buenos Aires era Risieri Frondizi. En el colegio había entonces un centro de estudiantes y elecciones para elegir sus autoridades. Por otro lado, los llamados “psicopedagogos” ligados al PC que hacían de preceptores (Olmedo era uno de ellos) solían adoctrinar a los alumnos. Recuerdo también que los integrantes de la FEDE me pasaban sus materiales e intentaban convencerme de que me afiliara a la agrupación. Pero cuando Julio Olivera reemplazó a Frondizi como rector de la UBA a fines de ese año, el Centro de Estudiantes desapareció junto con la actividad política.

Hoy, cuando el Buenos Aires (que no volví a pisar desde mi egreso) es un fortín del kirchnerismo y una dinastía de ex alumnos envía allí a sus hijos para que se eduquen en un laboratorio ideológico, tiendo a pensar que nada de eso era imaginable desde el colegio en el que cursé desde el segundo al sexto año. Pero ese primer año signado por el reclutamiento de adolescentes se parece a lo que sucede ahora, aunque con algunas diferencias. Había en la universidad de entonces una grieta profunda entre la izquierda orientada por los comunistas y una derecha cercana al catolicismo, contradicción que se había expresado poco tiempo antes en la batalla entre Laica y Libre. Pero, además, había entonces un enorme consenso que hoy parece mentira. Guardo una imagen que lo ilustra: el 16 de septiembre de 1965, cuando yo estaba en cuarto año, el profesor a cargo de la última hora de clase propuso un homenaje a los diez años de la Revolución Libertadora y nos pidió a los alumnos que nos pusiéramos de pie. Mientras la Marcha de la Libertad sonaba por los parlantes, los profesores salieron al pasillo a cantarla. Los profesores que uno podía identificar como progresistas se abrazaban eufóricos con los reaccionarios. Yo estaba condicionado para participar de ese consenso: diez años antes estaba en cama con sarampión mientras mis padres salían a festejar el éxito del alzamiento contra Perón.

Si alguna conclusión puedo sacar de aquellos recuerdos es que, detrás de la imagen de un colegio pacífico en un tiempo relativamente tranquilo, antiperonista, despolitizado y más bien anodino (nunca logré entender a quienes lucen el escudo del Buenos Aires como si allí residiera el esplendor del espíritu humano), había algo en silenciosa ebullición esperando para manifestarse. Me viene a la cabeza la idea del embrión de una revolución, del huevo de una serpiente que estaba allí para el que lo supiera ver. No fue mi caso, desde luego: ni para participar ni para imaginarlo. Pero quiero transcribir otro recuerdo de esos años, también con fecha precisa. El 28 de junio de 1966 me levanté temprano para ir al colegio, pero cuando llegué a la Plaza de Mayo, los tanques me bloquearon el paso porque se había producido el golpe de Onganía que derrocó al presidente Illia. Lloré entonces, un poco inexplicablemente, como si la idea de vivir en una República tuviera importancia para mí.

Aunque en los años siguientes sería alcanzado por el zeitgeist del peronismo en contradicción con mi historia familiar, finalmente resultó que yo también tenía mi huevo de la serpiente privado: ese virus, esa inclinación que terminaría reapareciendo y de la que solo soy vagamente consciente ahora. Podría decir que mi vida fue el cruce entre dos fuerzas independientes representadas por una novela de Stendhal y una película de Bergman. Tal vez todas las historias personales lo sean: una contracción entre la incapacidad de entender lo que en verdad está pasando y la necesidad de responder, inesperadamente, a una pulsión oculta. Dicho de otro modo, acaso seamos doblemente ciegos: no entendemos la historia y, si acaso entramos en ella, lo hacemos gracias a atavismos inexplicables.

Hoy, cuando el Buenos Aires (que no volví a pisar desde mi egreso) es un fortín del kirchnerismo y una dinastía de ex alumnos envía allí a sus hijos para que se eduquen en un laboratorio ideológico, tiendo a pensar que nada de eso era imaginable desde el colegio en el que cursé.

Tal vez ese impulso repentino sea una herencia. Hay otra fecha significativa de la que solo fui consciente mucho más tarde. El 4 de noviembre de 1956, cuando yo tenía cinco años, las tropas soviéticas invadieron Hungría y sofocaron la rebelión popular. Mis padres estaban entonces muy cerca del Partido Comunista. Habían sido fieles camaradas de ruta desde antes de la Segunda Guerra y, aunque no eran miembros, participaban de los frentes de masas, concurrían a las movilizaciones y aportaban a la Campaña Financiera, un rito anual que servía ante todo para fidelizar a los simpatizantes, porque el dinero del Partido provenía sobre todo de las empresas que manejaba a través de testaferros o de empresarios que hacían negocios con la URSS y los otros países del bloque. Poco después de los sucesos húngaros mi padre recibió como todos los años la visita del recaudador de la campaña. Disconforme con la invasión, se negó a aportar. La rebeldía significó una ruptura en toda la línea y, de allí en más, mis padres sufrieron el protocolo del ostracismo al que el comunismo condena a los disidentes: los apartaron de su círculo de amigos, dejaron de concurrir a sus consultorios, los sometieron al vacío que era de práctica en estos casos.

Siempre me pregunté cómo había llegado mi padre a una decisión semejante. El pobre era muy pro soviético, hasta le tenía simpatía a Stalin. Pero algo lo impulsó a decir basta. Ese acto fuera del programa me sirvió más adelante como referencia ante ciertas conductas propias ligadas a la disidencia solitaria. Cito un ejemplo del que todavía no puedo dar explicaciones cabales. Aquel 16 e septiembre, cuando todos mis compañeros se pararon en homenaje a la Revolución Libertadora, me quedé sentado. Hubo quienes me preguntaron más tarde si yo era peronista. Les daba curiosidad porque nunca habían visto uno. Pero lo cierto es que yo tampoco. Si me negué a pararme fue porque esa algarabía colectiva y obligatoria me producía un espanto instintivo. ¿Sería ese el huevo de la serpiente de mi futura simpatía con el peronismo? No lo sé, pero ahora creo que ese momento no iba en contra de la ruptura de mis padres con el PC, sino en el mismo sentido. Para un adolescente rodeado de gorilas, mi decisión de hacerme peronista era simbólicamente equivalente a la de quienes vivían rodeados de gente que recita consignas moscovitas (y posteriormente pekinesas o habaneras). Las adhesiones políticas suelen ser más complicadas de lo que parecen.

(El próximo domingo, la segunda parte.)

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.