Termina enero y vamos recuperando los ritmos habituales. Hoy te quiero contar sobre el único libro que leí en enero: Ana Karenina, de Lev Tolstoi, que me bajé al Kindle por 1,99 dólares y terminé hace unos días en una reposera del Club de Amigos. Esas fueron todas mis vacaciones hasta ahora: pasar las tardes en el borde de una pileta mientras mi hijo (Lev, como Tolstoi) estaba en la colonia, sumido en las ideas y venidas de una docena de personajes de la Rusia Imperial que hablaban de amor y de guita, de filosofía y pavadas, de economía y feminismo. No necesité mucho más que eso. De la experiencia de las 1200 páginas me quedaron un vacío lindo y tibio, algunas ideas que ahora voy a contar y un bronceado que mis vecinos de oficina creyeron extranjero y tuve que convencerlos de que era todo CABA.

Elegí Ana Karenina porque es el libro favorito de mi mujer, que lo leyó en el colegio en Moscú en los ‘80, y porque mi forma de leer anárquica, sin método, abierta a sorprenderme con cosas encontradas de casualidad, me había sido útil de muchas maneras pero me estaba dejando afuera de los grandes clásicos de la literatura. Cuando era más joven y recordaba que no había leído Ana Karenina o La montaña mágica, pensaba que todavía tenía tiempo, que en algún momento iba a pasar, que podía seguir hurgando en las librerías de usados para comprar y leer, por ejemplo, las memorias de Roberto Piazza (gran libro). Pero bueno, cumplí 50 y ya no va quedando tanto tiempo como para esperar que las cosas pasen sin ir a buscarlas: cuando decidimos pasar enero en Buenos Aires, vi que era mi oportunidad.

Hablando de crisis: a los 50 años, Tolstoi sufrió una crisis existencial terrible. Venía de publicar sus dos grandes obras maestras, La guerra y la paz (1869) y Ana Karenina (1878), tenía plata, fama, buena salud y buena familia, pero lo torturaba la pregunta de en qué consiste la vida si Dios no existe y no hay nada después de la muerte. ¿Para qué vivir? Salió de la crisis convertido al cristianismo, un cristianismo particular, inventado por él mismo, con el que en sus últimos años se convirtió en un activista social y político, peleando contra su origen aristocrático pero también contra su propia obra literaria.

Este libro, pensé en un momento, no debería llamarse Ana Karenina, debería llamarse Konstantin Levin.

Me llamó la atención la depre de Tolstoi por la coincidencia de edad (si tengo alguna crisis existencial, estoy eligiendo ignorarla) y porque mientras leía la novela no podía dejar de pensar que el personaje más interesante, del cual mejor entendía sus decisiones y sus dudas, era Konstantin Levin, el aristócrata que rechaza la vida lujosa urbana y prefiere vivir en su campo heredado trabajando al lado de los campesinos. Este libro, pensé en un momento, no debería llamarse Ana Karenina, debería llamarse Konstantin Levin.

Incluso después del suicidio de Ana (no hay spoilers después de 150 años), Tolstoi dedica unas últimas 100 páginas a analizar minuciosamente el estado del pobre Levin, que tenía todo pero seguía insatisfecho. Le da también una conversión religiosa, como diciendo, “nada de lo medible me ha dado felicidad, probemos con lo inmedible”. Todos los críticos dicen que el personaje de Levin, que sufre mucho pero sobre todo por culpa suya, por sus eternas dudas e inseguridades (es el neurótico que en cada página está pendiente de su estado de ánimo, “ahora estoy bien”, “ahora estoy angustiado”), es una versión autobiográfica del propio Tolstoi, torturado por las mismas preguntas y las mismas dudas. Y se nota, porque al revés que los de otros personajes, más clásicos, los problemas de Levin parecen estar escribiéndose en tiempo real.

Quizás por todo eso Levin me pareció el mejor personaje del libro, mejor incluso que Ana, que no terminó de tomar forma, al menos para mí, a pesar de que toma la muy humana decisión de abandonar marido, hijo y posición social para entregarse al irresistible Conde Vronski, a quien tampoco logré sacarle la ficha. Me gustó más Oblonski, hermano de Ana, amigo de Levin, un gordito simpático que vive endeudado, morfando y chupando, y se la pasa buscando laburos como ñoqui en la administración del imperio. Es muy buena una conversación cerca del final, página mil y pico, cuando su suegro, el príncipe Scherbatski, le pregunta cuál es el trabajo que va a hacer en una misteriosa comisión ministerial y Oblonski no puede responderle. “Eso lo pagan los pobres con el IVA de la polenta”, se queja el príncipe (con otras palabras), en una acusación muy contemporánea.

También me gustó el personaje de Kitty, primero noviecita de Vronski, después esposa de Levin, siempre cuñada de Oblonski, que empieza como una niña perfecta de la alta sociedad esperando a casarse y termina, después de una crisis y un viaje a Alemania (una de mis secuencias favoritas), convertida en una mujer activa, viviendo en el campo con su marido, despeinada, imperfecta, los pies en el barro. Se dice de Ana Karenina que es una de las primeras novelas con en un enfoque femenino (o feminista), por cómo Tolstoi se mete en la piel de la protagonista y es cierto. También hay largas conversaciones de sobremesa sobre la igualdad de la mujer (no todas las condesas están de acuerdo) y sobre cómo Ana corre con desventaja porque no se puede divorciar ni ver a su hijo si no se lo permite el marido. La cancha inclinada en contra de la mujer, aun la de la alta sociedad, es una parte importante de los tormentos de Ana. Pero todo esto suena académico, un poco de manual, frente a la transformación de Kitty, menos dramática pero más satisfactoria.

Me gusta que Tolstoi escribe sobre guita muy explícitamente. Los nobles tienen la vaca atada pero igual tienen que hacer cuentas.

Me gusta que Tolstoi escribe sobre guita muy explícitamente. Los nobles tienen la vaca atada pero igual tienen que hacer cuentas: Vronski “tenía costumbre de gastar 45.000 rublos anuales”, pero aquel año había recibido 25.000, “se encontraba en una situación apurada” y no podía pedirle dinero a su madre, que desaprobaba su fato con Ana. Oblonski, otro que vivía por encima de sus posibilidades, se pone como objetivo conseguirse un laburito de 10 lucas anuales para ordenar sus cuentas familiares.

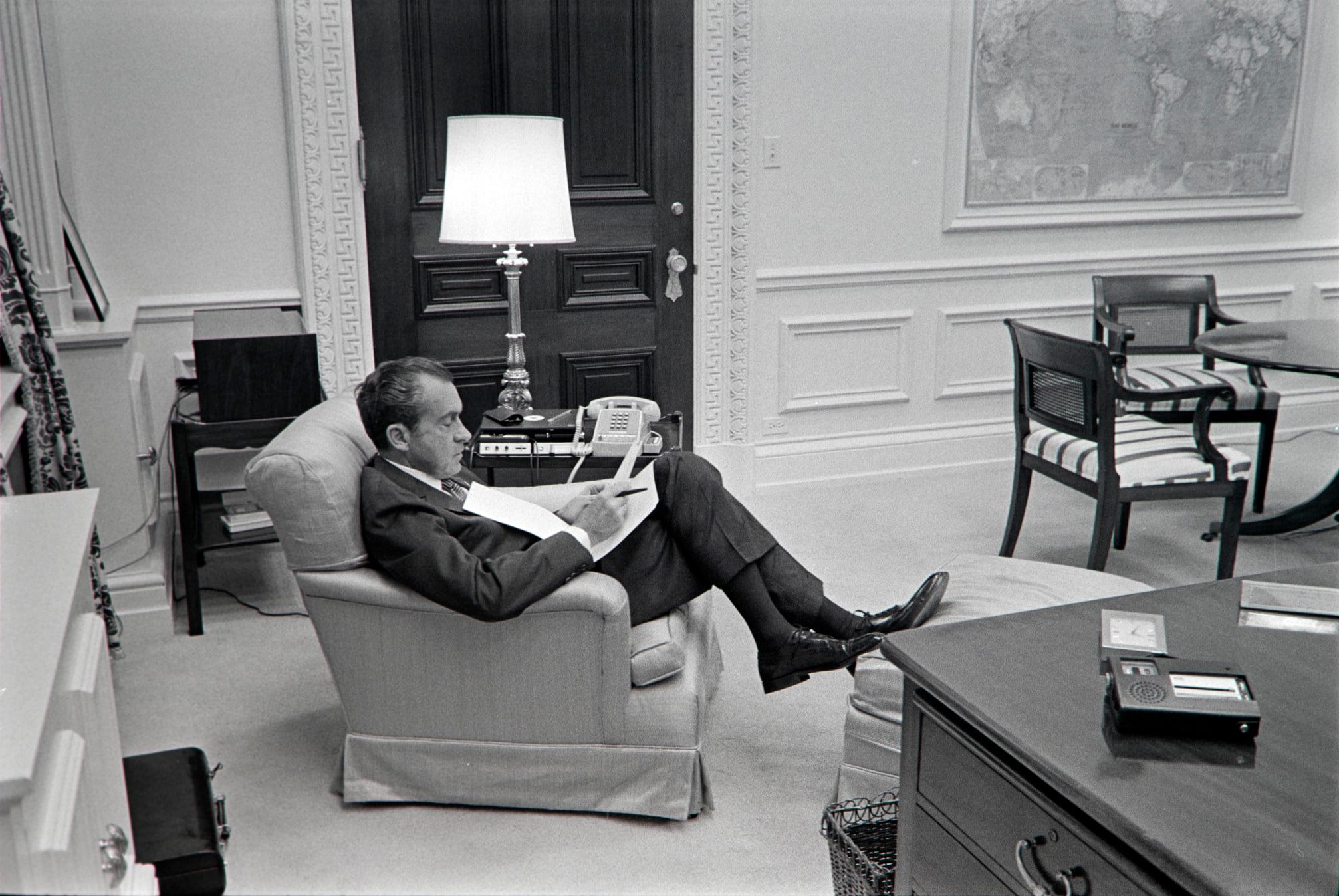

Hay también todo un gran retrato de la burocracia imperial como prestigiosa, pero inútil. Esto queda reflejado mejor que en nadie en Karenin, el marido de Ana, un alto funcionario eficaz pero solemne. “En la célebre comisión del 2 de junio se había expuesto el asunto de la fertilización de los campos de la provincia de Zaráisk”, escribe Tolstoy, para aburrirnos y que nos demos cuenta de lo aburrido que era el tema. Más adelante: “Según se desprendía de los informes presentados al comité con los números 17.015 y 18.398, con fecha del 5 de diciembre de 1863 y del 7 de junio de 1864”. Te querés matar, pero sirve para entender a Karenin, porque todo este asunto pertenecía a su ministerio “y constituía un ejemplo evidente de los gastos estériles y del papeleo inútil”. Todos los proyectos que le tocan al pobre Karenin son un gastadero de guita y programas que no sirven para nada. La única votación importante la pierde, justo cuando su mujer está pariendo una hija de otro.

Es muy interesante una conversación de Levin con su hermano, un famoso ensayista, que llega al campo con ideas progresistas y románticas sobre el pueblo campesino ruso y Levin lo para y le dice: ese pueblo no existe. Lo que hay es gente que trabaja. La novela transcurre un par de años después después del fin de la servidumbre: los campesinos ya no son propiedad de los terratenientes y las nuevas relaciones entre ambos grupos no se terminan de definir. Levin es progresista a su manera: quiere que los tipos de las aldeas cercanas se conviertan en socios suyos, para producir más y ganar más todos juntos. No siempre funciona. Descubre que a algunos les gusta laburar y progresar y a otros, no tanto.

Muchas de las relaciones sociales están cambiando. Por ejemplo, las de los padres con los hijos: “En la actualidad, los padres ya no deben vivir, todo debe sacrificarse por los hijos”, protesta una madre reciente, recordando que sus nobles padres, por el contrario, no le habían dado bola en toda su infancia. “Hay que encontrar un punto medio”, implora, sonando otra vez muy contemporánea. En un momento de bastante liberalización en Rusia, durante el reinado del zar Alejandro II, la novela todo el tiempo opone a modernizadores contra tradicionalistas y está llena de viajes en tren entre Moscú y San Petersburgo, gran emblema de lo nuevo.

Perdón que me fije en estas cosas (el Estado, la economía, las relaciones sociales), pero es mi deformación como lector.

Perdón que me fije en estas cosas (el Estado, la economía, las relaciones sociales), pero es mi deformación como lector. Literariamente la novela se lee sorprendentemente bien, a pesar de su edad. (La traducción que leí es de 1952 y de las hermanas Irene y Laura Andresco, de quienes pude averiguar poco; Grok dice que eran argentinas, pero ChatGPT no se animó a confirmarlo). Como dicen los libros, Ana Karenina co-funda la novela “realista” del siglo XIX, con un gran narrador que lo sabe todo y personajes que usa como peones. Aun así, sobre el final, sobre todo en el espiral delirante de Ana hacia el suicidio, uno puede ver al narrador perder el control y dejarse llevar por el estado inestable de su personaje: un efímero gesto modernista, más del siglo XX.

¿Qué me pareció? ¿La recomiendo? Claro que sí. Además, estoy contento de haberla leído, de haber tachado un gran pendiente de mi lista de clásicos y, también, de haber encontrado una manera de estar lejos de mi teléfono varias horas por día. Reconozco que estoy en una etapa de mucha adicción al teléfono y me culpo sólo a mí mismo (no a los algoritmos ni a Elon Musk): por eso fue un alivio sentir cada tarde que me metía adentro de algo que me conectaba con un mundo anterior, más grande que las redes o mi barrio o la última noticia. Es cierto que eso puede pasar con cualquier buena novela, pero las mil y pico de páginas ayudan. Y me llevo también el recuerdo y la amistad de Kostia Levin, aristócrata culposo, amante primero rechazado y después aceptado, a veces muy convencido y a veces terriblemente inseguro. Como nosotros, los personajes de Tolstoi a veces tratan con la razón y, cuando fracasan, le ponen corazón. Cuando vuelven a fracasar, lo intentan otra vez.

El año que viene, Club de Amigos y La montaña mágica, de Thomas Mann. Otras mil páginas.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).