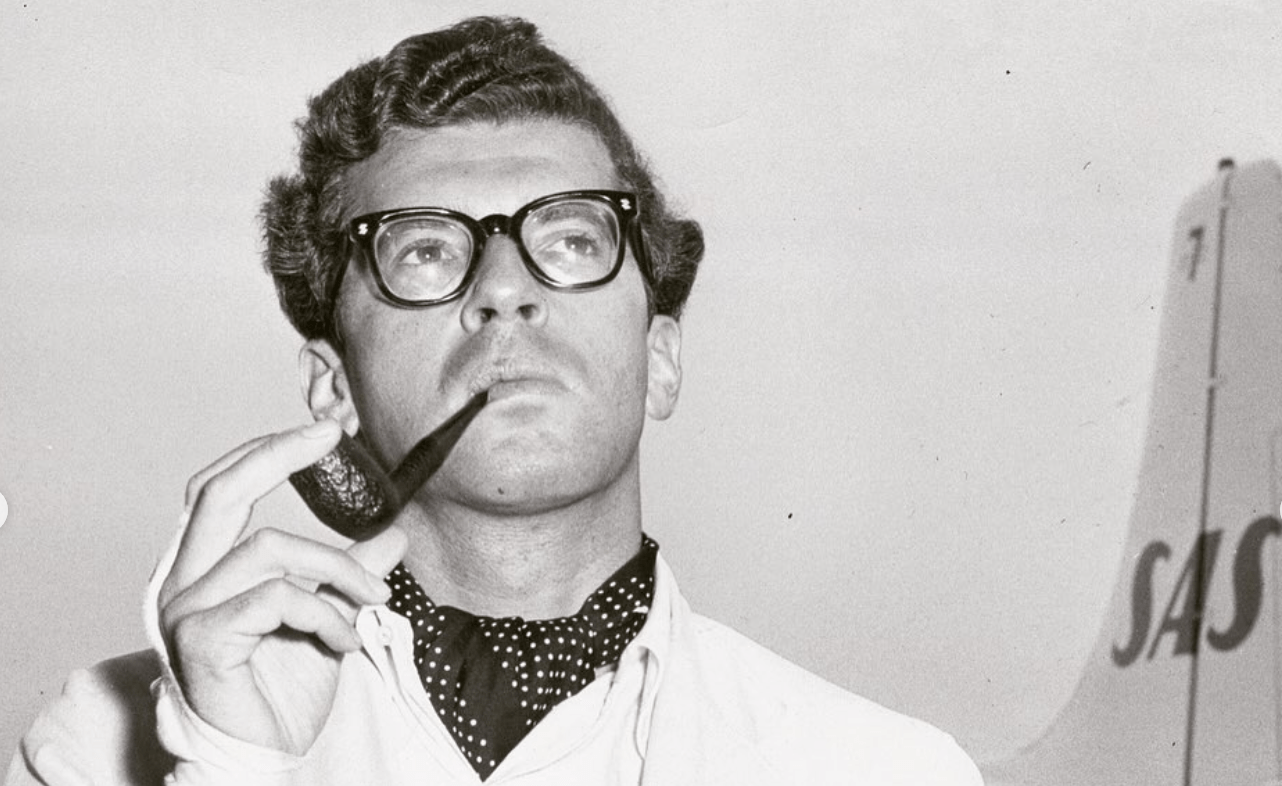

Para ser un buen cirujano hay que ser un buen carpintero, le dijeron en la facultad, a mediados de los ‘40, y René Favaloro sintió que ya tenía buena parte de la carrera hecha, porque su padre, hijo de inmigrantes sicilianos, era ebanista y con él había aprendido los secretos de la madera. De su madre aprendió a manejar una huerta y de su tío médico tomó la vocación. Hay al menos dos misterios en la primera mitad de la vida de Favaloro. El primero, por qué dejó una carrera hacia el estrellato de la medicina en La Plata para irse como médico rural a Jacinto Aráuz, un pueblo del sur de La Pampa. El segundo, por qué, 11 años después, dejó el pueblo, donde había construido una clínica exitosa y era aparentemente feliz, para irse a estudiar cirugía cardiovascular a Cleveland, donde al poco tiempo se haría famoso gracias a la técnica del bypass.

En Recuerdos de un médico rural, su primer libro de memorias, que levanté hace poco por 2000 pesos en un kiosco de Paraguay y Talcahuano, da una versión sobre el primero, pero nada dice sobre el segundo. Cuenta que después de recibirse y de ganar el concurso para una vacante de médico auxiliar en el Hospital Policlínico de La Plata, donde había sido apadrinado por algunos de los profesores más prestigiosos, le quisieron hacer firmar una ficha donde, además de sus datos personales, debía decir que aceptaba la doctrina del gobierno peronista. Como se negó a hacerlo, perdió la vacante. Ahí apareció otro tío suyo, que se había mudado a Aráuz, y le ofreció ser el médico del pueblo. Sin pensarlo mucho, se fue para allá. ¿Por qué no firmó, si muchos de sus colegas lo habían hecho y significaba más bien poco? En el libro cita razones morales, pero no le da mayor importancia. Sobre el segundo misterio, es decir, cómo fue que en 1961 era un médico rural en un paraje desolado, al borde del desierto, inserto y satisfecho en su pequeña comunidad, y en 1968 ya estaba en las tapas de los diarios de medio mundo, nada se dice.

El libro, escrito en 1979, me pareció excelente, algo solemne, en línea con el recuerdo que tengo de Favaloro, una persona seria, algo engolada, nominado a prócer, pero siempre abierto a la curiosidad y a lo concreto, sin grandes abstracciones: el episodio con el peronismo es olvidado y, salvo un comentario final sobre el declive de la educación argentina (un clásico de los opinadores de todos los tiempos), apenas escribe sobre experiencias ajenas al pequeño mundo donde estuvo más de una década.

Favaloro escribe bien, sin alardes pero con precisión y claridad, y estructura sus recuerdos con trucos de escritor: del tren que lo trae desde Buenos Aires recién se baja en Aráuz en la página 70, después de haber contado sus estudios, su decisión de partir y el contexto de la zona: de qué viven los chacareros (del trigo y la cebada cervecera), cómo la vía del tren divide las dos clases sociales (chacareros y changarines), las costumbres de las colonias de valdenses (franceses), alemanes del Volga, judíos y unos pocos turcos e italianos. Se sorprende pero elogia a las colonias alemanas, las más tradicionales, que viven casi aisladas del resto, con roles muy estrictos para las mujeres, que obedecen en todo a sus varones. Aun así se las ve felices, escribe Favaloro, para después, como al pasar, preguntarse qué ha hecho el feminismo de las grandes ciudades por las mujeres al arrancarlas de esta vida comunitaria, el hogar y los hijos. No lo dice enojado o peleador, sino con la genuina perplejidad de quien descubre la vida de pueblo y todo le parece mejor que en la ciudad.

La de Favaloro en Aráuz es una historia clásica del cine y la literatura: es el forastero que llega a la aldea y debe ganarse la confianza de los locales, que al principio lo miran de reojo. Lo que no hay, al revés que en las películas, es un villano: Favaloro no habla mal de nadie. Todos los personajes son pintorescos. Bautista, el melancólico electricista socialista, que vive solo y se pone a llorar cuando el narrador le hace escuchar una sinfonía de Beethoven en el tocadiscos traído de Bahía Blanca. “El arte, cuando es arte, no necesita explicaciones”, escribe Favaloro. (Curiosamente, el arte contemporáneo y politizado actual es ininteligible sin sus explicaciones).

Está Irene, una de las comadronas que hacían parir a las mujeres pobres del pueblo y a quien Favaloro recluta sin contradecir. En un parto complicado, Irene sugiere poner dos ladrillos calientes encima de la panza de la parturienta y el médico platense la deja hacer: no ayuda, pero tampoco perjudica. El Gringo Baken, nacido en Minnesota y dueño de la estancia La Minnesota, en las afueras del pueblo, experto colocador de pozos de agua en una zona donde los pozos la mitad de las veces sacan agua salada. Están los Guiñazú, matrimonio de maestros rurales, educadores de tres generaciones en el medio de la nada.

En Jacinto Aráuz y alrededores no hay conflictos de clase ni religiosos ni políticos, nos dice el libro y uno tiende a creerle. El peronismo en su auge queda lejos, la Revolución Libertadora no merece una mención: las cosas difíciles se piden a Bahía Blanca; las muy difíciles, a Buenos Aires. Lo lindo del libro es que pinta un mundo, acotado pero completo, donde todos son distintos e igual se ayudan, donde las estaciones del año están bien marcadas y donde el médico les fía hasta el año que viene a chacareros y changarines si este año tocó sequía.

Sí queda claro que Favaloro se considera un emisario de la civilización frente a un grupo no de bárbaros pero sí de subdesarrollados. Si algo hacen mal es porque les falta educación, les falta progreso, les falta tecnología. Y acá vengo yo, como embajador del saber, a dárselo a ustedes. Todavía no existe el relativismo de pensar que la comadrona representa un saber ancestral o que la pobreza guarda algún misterio vituoso. Su misión, antes que nada, es civilizatoria. En parte por eso Favaloro, emprendedor, de a poco monta una pequeña clínica: saca radiografías con equipos Phillips traídos de Holanda, opera tibias rotas y apéndices inflamados, capacita mujeres locales para que sean enfermeras, anota todo en historias clínicas. La ignorancia se cura con ciencia, la pobreza se alivia con hábitos educados.

El libro está lleno de detalles geniales. Describe muy bien el ánimo de los chacareros según si ha llovido o no: “Si sopla del norte puede haber esperanzas”. O el entusiasmo de la cosecha, en noviembre, cuando vienen trabajadores de Córdoba, San Luis y hasta Chile para embolsar los cereales. Algunos son responsables, escribe el severo doctor, pero otros se gastan la plata chupando en los boliches. Una vez le tiene que meter las tripas para adentro a un jornalero chileno apuñalado de madrugada por un compatriota en un mesa de bar. A la mañana ya ni se acuerdan por qué habían discutido. Las alemanas viven tan en sus comunidades que hablan un castellano mal aprendido de sus peones. Cuando van al consultorio intentan ser formales y respetuosas, pero dicen: “El nene no me caga, doctor”.

Es una vida sacrificada pero pacífica, de roles estables y serenos. Hay años buenos, cuando llueve; y otros no tan buenos, cuando hay seca. Pero en el largo plazo las cosas cambian poco. Los autos son viejos, del año ‘34 o ‘38, unos Chevrolets macizos que aguantan los caminos de tierra y cruzan los pantanos. Pero nadie está pensando en el futuro. Salvo, claro, el doctor, que incorpora tecnología y tiene metido el bicho del crecimiento. Un año va a La Plata a buscar a su novia, con la que se casa y seguirá casado hasta la muerte de ella, en 1998 (no tendrán hijos). Otro año va y se trae a su hermano, Juan José, recién recibido de médico. La clínica se agranda, la plata la pone un valdense francés llamado Gonnet, dueño de la casa, y se hace famosa en Guatraché, Bordenave, San Germán, los pueblos cercanos.

¿Cuánto tiempo más puede quedarse ahí, acariciado por el ritmo de las estaciones, los rituales de siempre, los salames y los quesos regalados por los pacientes, un médico que conoció la ciudad y no se resigna a perderse el mundo? Dura bastante, más de una década, pero hay una inquietud profunda que lo pone en movimiento. Favaloro nunca explica su salida, pero se ve en su emprendedorismo y su ambición que no podía quedarse quieto demasiado tiempo.

Años más tarde, de regreso en el país, fundaría clínicas más grandes, fundaciones exitosas, una universidad que todavía lleva su nombre. Ganaría todos los premios que dan prestigio. El periodismo lo trataría como a un oráculo y una referencia: lo respetan tanto que le quitan toda gracia. En la estratósfera del prestigio hay poco humor, porque todo debe tomarse en serio. Una parte de Favaloro se transformará en el personaje Favaloro, profeta de la patria, no muy distinto al que en la misma época ejerce Sabato: lo aplauden cuando habla bien del pasado argentino y mal del su presente. Aquella fuerza civilizatoria ahora es reaccionaria, denuncia la falta de valores, la “sociedad de consumo”.

Después lo liquidaría la Argentina de los tumbos y las vueltas. Facturas impagas, deudas apremiantes. En una de las cartas escritas antes de suicidarse, en julio de 2000 en el baño de su departamento porteño, dice que una de sus intenciones es llamar la atención de la sociedad argentina, para que “tome conciencia” sobre la decadencia del país. Hablaba un poco Favaloro y otro poco su personaje, que me sigue pareciendo un misterio. Fue muy famoso, pero de a poco va quedando en el olvido. Al menos quedan sus libros.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).