El origen de este newsletter está en dos cosas que me pasaron esta semana. Por un lado, ayer fue el aniversario de la muerte de Sarmiento y una cuenta de Instagram pro-democracia me entrevistó para recordar las ideas de American Sarmiento (Sudamericana, 2013), el libro que escribí sobre las seis semanas que pasó el sanjuanino en Estados Unidos en 1847 y le cambiaron para siempre su visión sobre el futuro de la Argentina. Y, por otro, escuché los dos episodios de mis muy apreciados Tom Holland (no Spiderman, el otro) y Dominic Sandbrook en The Rest is History sobre la historia de las barbas: qué civilizaciones las usaron, cuáles las consideraban impuras, por qué declinaron y por qué volvieron a ponerse de moda.

Con estos dos ingredientes en apariencia inconexos, más un poco de prosa e improvisación, acá va este cóctel, que empieza con Sarmiento, lampiño hasta los 35 pero barbudo durante décadas después. ¿Por qué se deja la barba DFS, que había vivido en lugares donde los hombres respetables se hacían afeitar casi todos los días? Porque en el barco hacia Francia, adonde viaja semi-expulsado desde Chile en 1845, se fascina con un francés llamado Tandonnet, que tenía una larga y tupida barba hasta el pecho. Permitime citarme a mí mismo. Párrafo de American Sarmiento:

En las semanas siguientes, rodeado de barbudos alegres en París y menos sometido a los corsés de la etiqueta americana, DFS se dejó crecer la barba y la mantuvo todo el viaje hasta el regreso a Chile. ¿Por qué lo hizo? Sus críticos (me imagino a Gálvez o a Viñas diciendo algo así) podrían argumentar que estaba tan deseoso de hacerse francés que les copió todo, desde la ropa al uso de la barba, que nunca había tenido y ahora se dejaba crecer para mimetizarse con ellos. Dejame intentar otra explicación, más compasiva, porque para mí la barba parisina de Sarmiento, si existió, es una muestra visible y en primer plano de dos cosas. La primera es la liberación que le produce a DFS desengancharse de las normas de convivencia americanas: un viaje largo como éste es una vida dentro de otra vida, con sus propias reglas y sus propios límites, y a Sarmiento probablemente le parecía tan vivificante esta sensación de empezar de nuevo, de renovarse tras la tensión de su último año en Chile y la publicación de Facundo, que vio en la barba una señal, para los demás y para sí mismo, de que había entrado en un período especial, una transición, una sala de espera. La segunda observación es que la barba, aunque una rebeldía para los cánones rioplatenses, era una rebeldía controlada, como las que le gustaban a Sarmiento, a quien no le molestaba ser percibido como un “ente raro” pero sólo si quedaba claro que tenía los dos pies adentro del plato del sistema.

Tanto se convierte Sarmiento en su barba que un año más tarde, ya en Estados Unidos, donde nadie tiene barba, le encanta ver cómo los gringos lo rodean en los bares para admirársela y tocársela. Le producía una especial satisfacción sentirse del otro lado de la escena que en aquel barco en el Atlántico, sentirse Tandonnet, mientras son otros los que lo miran a él como un personaje exótico y misterioso.

Hasta ese momento, curiosamente, Sarmiento había usado las barbas como una señal no de distinción, sino de barbarie. Sobre todo con el caudillo Facundo Quiroga, a quien había descripto en Facundo con “una barba igualmente espesa, igualmente crespa y negra, que subía hasta los pómulos, bastante pronunciados, para descubrir una voluntad firme y tenaz”. Facundo llevaba la barba no por moda sino como una promesa: hasta vengar “la mancha de La Tablada”, su peor derrota. Por eso Sarmiento le da en su libro un sentido ominoso a esa barba riojana, un presagio de poncho y facón traicionero: la civilización, afeitada; la barbarie, barbuda. Años después, con su propia barba “subiéndole los pómulos” en Francia y en Estados Unidos, Sarmiento va a dejarse barbarizar, facundizarse, atreverse a vivir sin reglas ni patrones.

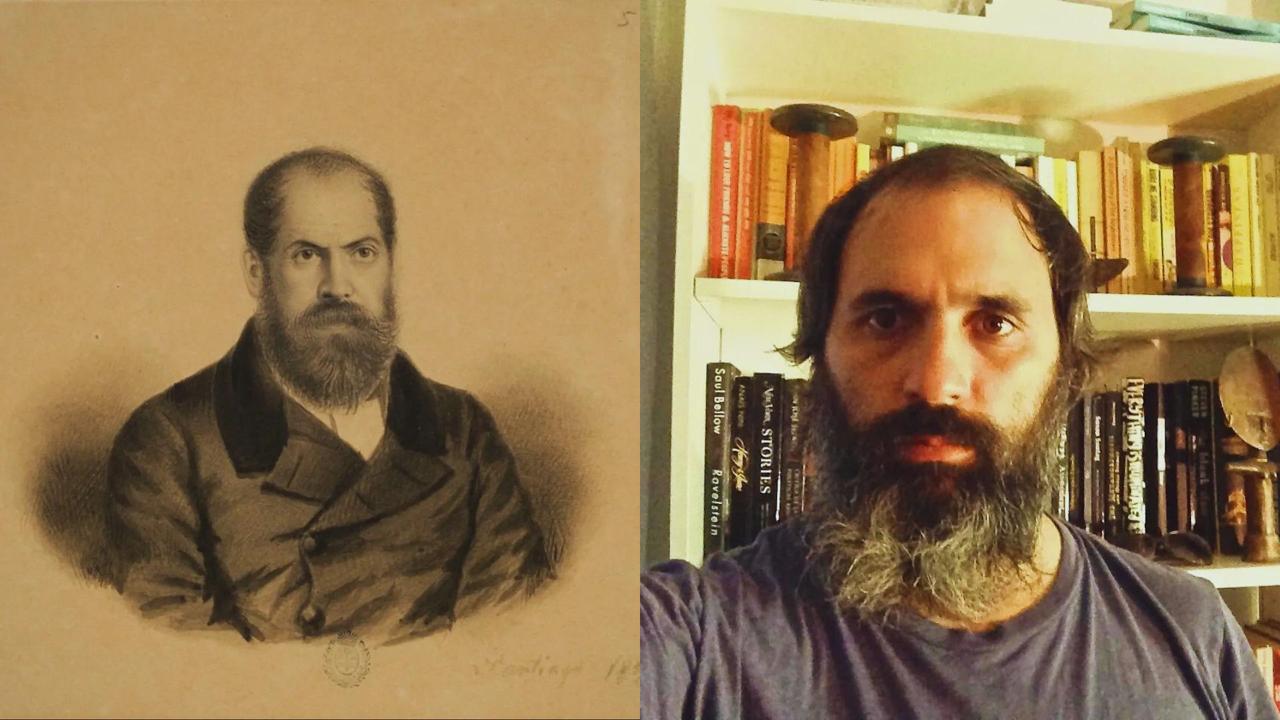

A la izquierda, Sarmiento en 1851, retratado al carbón por el tucumano Ignacio Baz. A la derecha, Hernanii en 2012, cuando para mimetizarse con aquel Sarmiento durante la escritura del libro se dejó la barba casi un año

Esta tensión de las barbas como señal de pureza o de impureza, de religiosidad o paganismo, de distinción o lumpenismo, de virilidad o achanchamiento, de mainstram o rebeldía, recorre la historia de las barbas desde hace siglos. Ahora es sólo un pronunciamiento estético, un “me gusta cómo me queda”, a pesar de que sigue habiendo oleadas (décadas de caras limpias intercaladas con décadas de caras hirsutas) y creo que estamos viviendo una oleada, desde hace algo más de una década, de barbas por todos lados.

Los antiguos sumerios creían que afeitarte te acercaba a Dios. Los judíos, lo contrario: Dios y barba, asuntos parecidos. Los griegos eran muy de las barbas, no por religión sino por virilidad: sólo las mujeres, seres inferiores, no tienen barba. Los romanos, en cambio, contreras de los griegos, tenían una sociología muy clara: la barba era cosa de plebeyos, los nobles y los trepadores tenían cada uno su barbero favorito, convertido en figura de alto prestigio, como pueden ser hoy los cocineros famosos. En la Edad Media europea se consolida, en versión religiosa, la mirada que conectaba a afeitarse con la pureza, con estar cerca de Dios. Los monjes se afeitaban, incluso muchos tenían prohibido dejarse la barba.

Tanta fascinación con la barba es doblemente llamativa porque hasta hace no mucho afeitarse era una tarea peligrosa: uno podía literalmente matarse por un mal movimiento o un tajo infectado. Había que estar muy seguro del status o la pureza que se quería conseguir para asumir semejante riesgo. Todavía en el siglo XIX era una causa de muerte no despreciable. La llegada del señor King Gillette (1855-1932), inventor de las hojas descartables, cambió esta ecuación para siempre y permitió a torpes y lagañosos afeitarse en sus casas sin miedo a morir en el intento.

Gracias a la tecnología, en el siglo XX la barba se convirtió en territorio de excéntricos o marginados. Los políticos, los actores, los atletas: ninguno tenía barba. Las modas higienistas dijeron que las barbas eran sucias, contagiaban enfermedades, portaban bichos. En los ‘50, la década de la explosión de las oficinas y el empleo administrativo para la clase media, para estar en el sistema había que afeitarse. Y casi todos querían estar en el sistema. Mi viejo, que se socializó en esa época, se sigue afeitando casi todos los días, incluso cuando no tiene que salir de su casa ni ver a nadie que no sea de la familia. Nunca jamás lo vi con una barba de más de tres días. La histórica Braun eléctrica era uno de los principales electrodomésticos de la casa. A partir de los ‘60, en cambio, la barba se volvió una señal de rebeldía. Los barbudos más famosos eran los cubanos, viriles y anti-sistema: Fidel, tupido; el Che, más ralo. Se convirtieron en modelos para varias generaciones de hippies, militantes y profesores. En The Rest is History marcan una frontera muy buena en Inglaterra: ninguno de los campeones del mundo de 1966 tenía pelo en la cara; en 1967 sale Sargent Pepper’s, el disco-experimento de unos Beatles ya bigotones y al año siguiente, a la vuelta de India: todos barbudos.

Aparentemente hay estudios que marcan que, en el mundo contemporáneo, las épocas en las que las mujeres buscan afirmar su rol en la sociedad, conquistar nuevos territorios, los hombres se dejan más la barba, como una forma de mostrar su masculinidad: de decir, ey, ya no somos los emperadores de la casa o de la empresa o de la política, pero todavía podemos hacer esto que ustedes no pueden. Por eso creo que el auge reciente de las barbas, en medio mundo pero también en Argentina, es más de macho beta que de macho alfa: domada mi masculinidad en otros ámbitos, lo único que me queda para decir que soy un macho son estos pelos en mi cara. Nunca diría que tengo barba (hace 20 años) por estas razones, pero tampoco me animaría a descartarlo. Diría, si me preguntan, como la mayoría, que es porque “creo que me queda bien”. O, peor, “porque me da fiaca afeitarme”. Pero uno no siempre sabe las razones por las que hace lo que hace.

Repito el ejercicio del podcast: en México ‘86 sólo un campeón del mundo tenía pelo en la cara, el Checho Batista; en Qatar 2022 eran no menos de diez los barbados, empezando por el capitán. También en estos años vimos las “barbas del llano”: Prat Gay, Aníbal Fernández, Marcos Peña. Funcionarios que dejan sus altos cargos y, relajados, se dejan la barba. O Jorge Rial, a cara lavada en su apogeo; barbado ahora, en su decadencia. La barba complementa su resentimiento: ya no me importa nada. La barba como un “dejarse estar”, como una rendición, una resignación. Eso también pasa, y no es bueno cuando pasa.

La mía sigue tupida pero se volvió blanca, poco revolucionaria: me hace más viejo, pero ya no sé enfrentar al mundo sin ella, se volvió un escudo. Puedo comprar mejores máquinas, la mantengo ordenada con poco esfuerzo. La atribuyo también a mi espíritu ermitaño de escritor que pasa solo buena parte de sus días. Al revés que mi viejo –rebeldía generacional–, mi carácter profesional no está siendo juzgado por mi aspecto físico. Soy mi barba. Mi barba soy yo.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).