Suele ocurrir, atento lector, que se me recrimine el gusto por recordar a Victoria Ocampo cada vez que lo hago. Son oportunidades en las que suena la palabra “tocaya”, aunque no creo que sea sólo el costado autorreferencial del nombre lo que moleste, ni la identificación que una puede hacer con la célebre autora, sino algo más misterioso y ligeramente misógino. ¿Cuántas veces puede citarse a una señora? ¿No es demasiado?, sugieren, diplomáticos. Nadie dice nada, sin embargo, cuando aparece el nombre de Borges, por más seguido que sea. Ocampo no es Borges, será el argumento; es cierto, tanto como que Borges es porque ella fue. A tales niveles llega la influencia de una mujer que se ocupó de estar en las escenas que consideraba fundacionales de su época, y de producir los cruces más creativos. Construyó una centralidad lateral, una figura sin precedentes que (como todo buen oxímoron) no se parece a nada. Inagotable, con ella siempre queda alguna perla rara por descubrir.

No es una cuestión de fanatismo. Las pasiones, a veces, son sobrias. Cuando se les da bien perdurar, por ejemplo, tienen esa manera: insisten pero desde la inercia; una falta de esfuerzo que guarda intacta una frescura. Somos los que somos: repetimos las mismas cosas, volvemos a las mismas taras, salimos alucinados de la misma epifanía, escribimos una y otra vez la misma página.

Si, desde la primera vez que la leí, vuelvo a ella, es por haberla escuchado decir por escrito las mismas cosas que yo, en silencio, cavilaba conmigo misma.

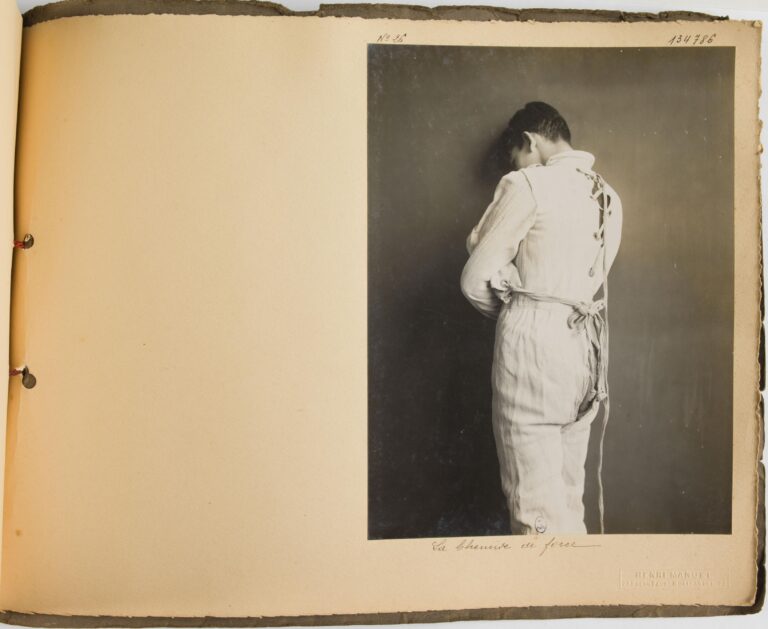

Asilo de Sainte-Anne, París. “Camisa de fuerza” de Henri Manuel. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Solo existir hoy en día –con el peso de este tiempo lelo en un país que hasta hace poco era muy joven y ahora empieza a tener la distancia suficiente para olvidar los primeros años, o mechar sombras entre décadas, cosas que antes hubieran sido centrales y ahora se han perdido en la marea mezclada de los acontecimientos reales y simbólicos, esos que suceden en la vida virtual y pesan igual que la materia– requiere un nivel mínimo de pasión.

La ineludible, la única que iguala en eso a la muerte, la que podemos amar u odiar, abrazar o negar (y de eso dependerá el color de nuestros días): la concreta pasión de ser, tímida o rabiosamente, alguien distinto de los demás. Un individuo cuenta con un registro entero para una sola variación. Una insistencia que no piensa apagarse hasta que llegue la noche final. Es de una fuerza y de una precariedad difícil de asimilar: no podemos evitarlo. Padecemos el privilegio de ser.

Cuando Victoria conoció a Drieu, todavía era joven. Ya estaba separada, y aunque tenía un amor (el único gran amor del que nos habló), se dio cuenta de que su verdadera juventud no estaba detrás de ella, sino a punto de empezar: de ese escritor francés de ojos claros, durase lo que durase, no iba a poder privarse. Si bien entre ellos el amor iba a ser corto y la amistad eterna, Ocampo estudió a su presa con rigor. Por eso se ocupó de conocer a Jacques Lacan, porque era “el amantito de la mujer de Drieu”, un tesista que trabajaba en el hospital Saint-Anne, con el que iba a tener grandes conversaciones telefónicas.

La ambición de Jacques le hace gracia a Victoria. ¿Cómo puede alguien tenerse en tan alta estima?

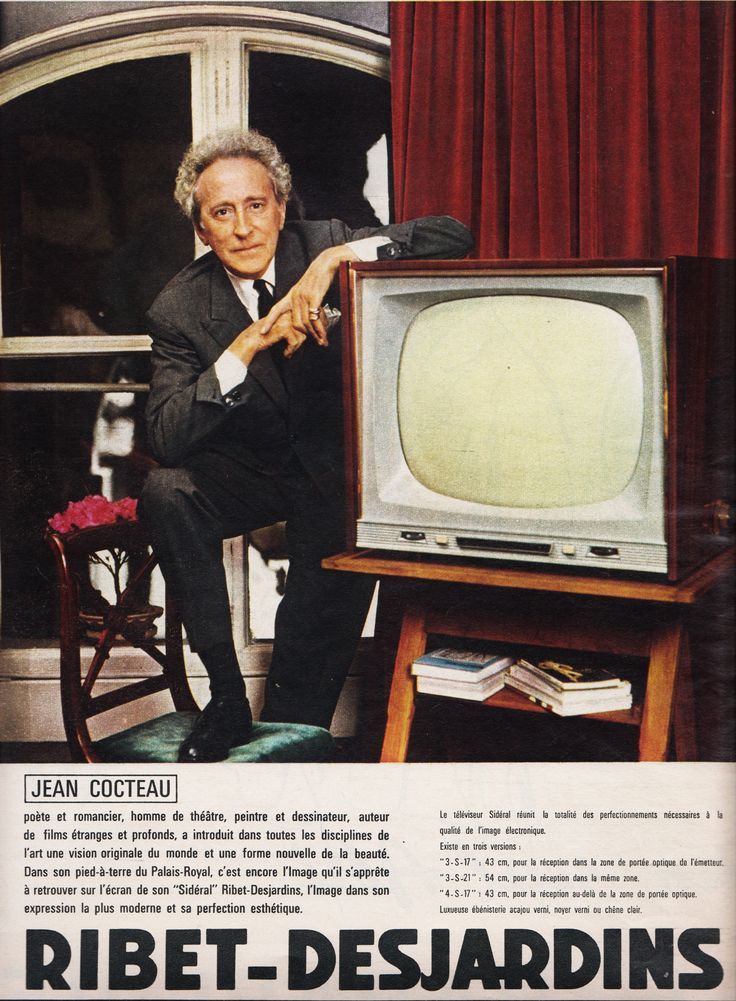

Jean Cocteau en un anuncio publicitario de televisores Ribet-Desjardins, París, circa 1960.

Acostarse con Lacan es, probablemente, una manera de dominar mejor su atracción por Drieu. Cuando viajan a Londres, amenazada por el enamoramiento, Victoria ve manchas de rouge en el cuello de su camisa y se da cuenta de que estuvo con otra. Entonces le dice: “No tendría nunca celos de un hombre como vos”, y lo ofende para siempre. De vuelta a París, ataca al joven psiquiatra. No se imagina que van a divertirse tanto ni que van a compartir algo tan especial como “el gusto por el disparate”. De la nada, crean una complicidad ancestral que, en una hora y media, cuando entren al teatro a ver el ensayo general de una obra de Jean Cocteau, se hará trizas.

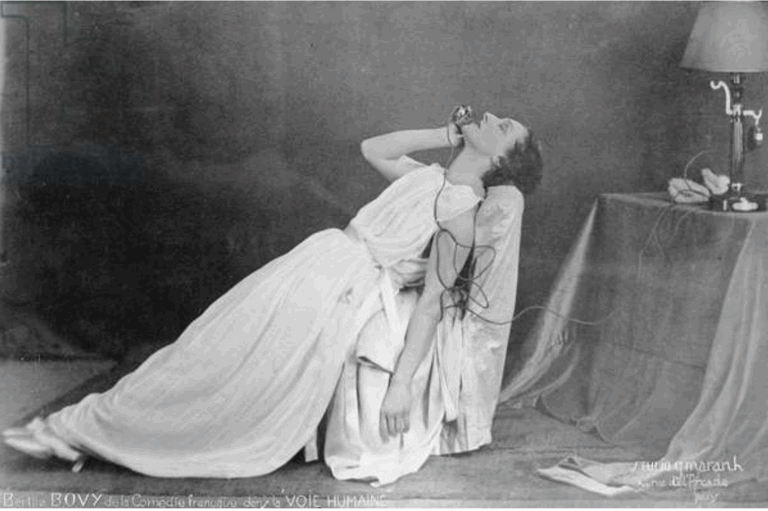

A Victoria, La voix humaine le parece un espanto: una mujer espera un llamado que nunca llega y llora desolada frente a un teléfono mudo. Un cortocircuito radical separa a la escritora argentina de todo aquel que no vea en ese libreto y en ese escenario “una prostitución del corazón”. ¿Quién usaría algo tan privado como el desgarro amoroso para hacer arte? ¿Quién elegiría la fama sobre su propia intimidad? Sin pudor —piensa, indignada—, no hay altura, solo mercancía.

A Lacan, en cambio, le encanta la obra. Ocampo no puede respetar a un médico que se deja llevar por el “costado sentimental” y que no ve que, así como la “Lettre à Maritain” de André Gide era una “prostitución de la Fe”, lo de Cocteau es facilismo del malo. No volverán a hablarse. O casi. Las últimas dedicatorias, ambas fechadas en 1975, tienen todo el aspecto de un cabo suelto: la primera habla de un encuentro casual; la segunda dice directamente: “À Victoria, mon amour”.

Berthe Bovy en La voz humana de Jean Cocteau, Comédie-Française, París, 1930. Archives Charmet / Bridgeman Images.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).