Borges nunca dejó de asombrarse de que cada mañana, con solo abrir los ojos, pudiéramos salir –sin perder la cabeza en el camino– del caos secreto que oscurecen los sueños. A mí tampoco, y sospecho que usted, leal lector, comparte con nosotros la fascinación por la vigilia: un corte seco y misterioso que nos separa definitivamente del paisaje de nuestras pesadillas. También nos arranca de la beatitud cuando llegamos a ella inconscientes, y deshace hasta el olvido momentos felices que despiertos no viviremos jamás. Indiferente, la vigilia nos rescata o nos hunde.

Nadie puede salvarse de soñar; por eso, sin ir más lejos, no se mata Hamlet. Estamos condenados a nuestras propias tinieblas; tiemblan los cobardes de corazón, pero a mí me parece maravilloso acceder a ese reino lóbrego íntegramente hecho de mí misma. No me atacan enanos por la noche, como le pasaba a nuestro mejor escritor, ni me pierdo en laberintos ni veo espejos. Apenas revivo incansablemente un desamparo sin grandilocuencia: la simple, llana certeza de estar sola en un mundo lleno de gente que se quiere. Nada que temer. Borges terminó domesticando a sus enanos (lo peor del susto, comprendió con los años, era la sorpresa); en mi caso, acepté desde el principio atravesar diez mil noches de orfandad. Ahí termina mi coraje.

Jamás quise ver lo que por naturaleza me estaba vedado: ni el fondo del mar, ni el espacio exterior, ni el abismo que tejen las arañas del resentimiento. Y, sin embargo, el humano nunca ha dejado de explorar, de violar todos los límites posibles de la física y de la razón, de conquistar lo inaccesible. ¿Cuántas veces en la historia una generación joven buscó dominar lo desconocido? Inventaron a Proserpina (e infectaron mi mente púber con visiones de la naturaleza y de los dioses que alteraron para siempre el diseño de mi vida) para que el enigma de las estaciones no los devorase de terror.

Miniatura del Talbot Shrewsbury Book, circa 1444.

La ciencia ficción, que hasta ahora parecía inofensiva, ha avanzado despiadada sobre las posibilidades del cuerpo humano: anuncian úteros de vinilo transparente, el deseo se moldea con filtros que antes eran bebibles, y se venden lotes en Marte. Hace poco conocimos en tiempo real, amparados por la curiosidad intacta de los científicos argentinos, las criaturas que viven debajo nuestro. Un asombro masivo unió a la sociedad en el talud de Mar del Plata, donde un robot mostraba en vivo y en directo quiénes son y cómo viven los que pueblan las profundidades del mar argentino. Especies que parecían inventadas de tan nuevas para el ojo común. Borges habría visto el streaming del CONICET si alguien se lo hubiera mostrado (quizá uno de sus sobrinos), y habría probablemente acotado, sumergido en el tema, que no solo es invisible lo que está oculto.

—Algo tan evidente como el sol es invisible —hubiera dicho Borges.

—Por eso nunca lo miro a los ojos —hubiera respondido yo.

Cuando Alejandro Magno bajó hasta el fondo del océano en un tonel de vidrio para colonizar con su mirada lo que le era ajeno por orden natural, se lo consideró una hybris . Interpretaciones de interpretaciones, fábulas de fábulas. El motivo de la exploración submarina, difundido en los manuscritos iluminados de la Edad Media como causa del futuro castigo (su muerte prematura), aparece quince siglos después de que el rey macedonio abandonara este mundo. Por más extraordinario, aquel joven conquistador invicto al que le tocó morir en la cima de su éxito no descendió a las tinieblas del agua en un globo transparente que soldados sostenían desde una barca ni penetró los cielos en un carro tirado por águilas con cuerpo de león. Lo que ejecutó de hecho sobre el mundo que de chico descubrió bajo sus pies fue todavía más impresionante.

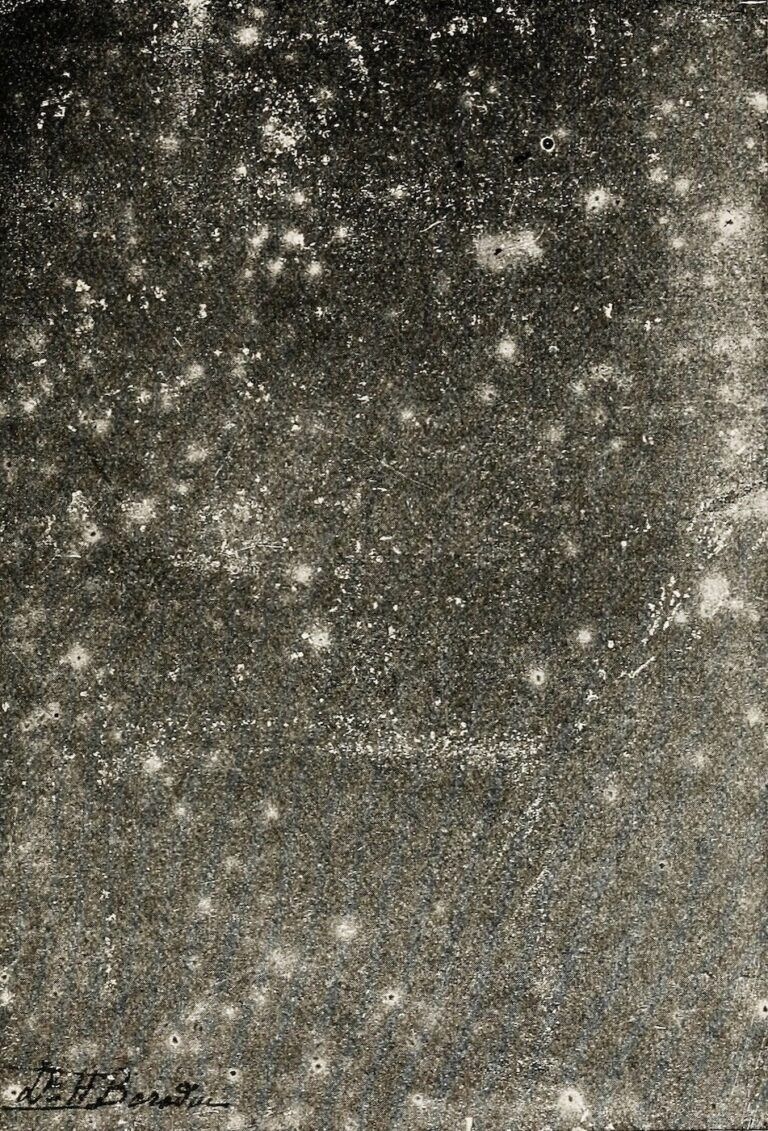

A finales del siglo XIX, con el fervor de la electricidad y la fotografía, aquella antigua ambición de Alejandro Magno por penetrar lo inalcanzable se encarnó (atomizada y diluida por las revoluciones del tiempo) en fotógrafos como Hippolyte Baraduc, un médico francés aficionado al ocultismo y a la parapsicología que trabajó al margen de figuras como Charcot y quería, por supuesto, fotografiar lo invisible. Le interesaban los movimientos del alma humana, sus luces y fenómenos.

Imagen extraída de L’Âme humaine. Ses mouvements, ses lumières et l’iconographie de l’invisible fluidique vital (1896) de Hippolyte Baraduc. Es una fotografía de Nadar bajo luz roja sobre el vidrio esmerilado que habría atrapado los fluidos de su espíritu.

Ya no era cuestión de adentrarse en territorios hostiles a nuestro sistema respiratorio, sino de asomarse a un salto interior, universalmente vertiginoso, y para algunos (¿la mayoría?) todavía más espeluznante que deambular por un laberinto subterráneo de calaveras humanas. Baraduc añoraba un objeto imposible: el registro visual de sus pensamientos. Quería atrapar espíritus y auras en imágenes fijas.

Algo parecido le pasa al artista francés Odilon Redon, “príncipe del sueño”, como lo llamaron una vez en una exposición parisina. Como era epiléptico y frágil, pasó su infancia solo entre viñas bordelesas por las que no lo dejaban correr. Aislado, su atracción por los desarreglos de la realidad lo llevó a pintar. Ojos que flotan, cabezas desmembradas, flores monstruosas: Redon buscaba traducir sus estados interiores en realidades visibles (más tarde, los surrealistas iban a amarlo).

Treinta años antes de que naciera Baraduc, el médico parisino (y veinte antes de que Redon, el pintor solitario, naciera en el sudoeste francés), llegaba a este mundo el fotógrafo Nadar, también parisino. Delirante, usó globos aerostáticos para captar imágenes del cielo y de la Tierra vista desde arriba y más tarde —mientras el adolescente epiléptico estudiaba grabado en la École des Beaux-Arts de Burdeos y el colega ignoto de Charcot era un chiquito de diez años que jugaba a orillas del Sena—, Nadar quiso descender a los infiernos: así se conocía a las catacumbas en esa época.

Odilon Redon, Ophelia among the Flowers, circa 1905-1908, pastel sobre papel, 64 × 91 cm, National Gallery, Londres.

A fines del siglo XVIII, los restos de los muertos habían sido ordenados meticulosamente en el subsuelo de la ciudad. Paredes de calaveras y bibliotecas de fémures. Para que no se perdiera el espíritu de cementerio, grabaron mensajes morales o fúnebres. Una de las frases más famosas está en la entrada oficial al osario y data aproximadamente de 1786: Arrête, c’est ici l’empire de la mort (Detente, aquí está el imperio de la muerte). Otra reza: Quod tu es, fui; quod sum, eris. Deponis hic omnia ossa mea. (Lo que vos sos, yo fui; lo que soy, vas a ser. Aquí deposito todos mis huesos). Ahí quiso llevar luz Nadar.

Entonces ya era 1860 y París estaba siendo demolida y reconstruida por Haussmann. Nadar, que comulgaba con la misma fiebre por la transformación, se obstinó en fotografiar las catacumbas, aunque tuviera que llevar luz eléctrica y usar maniquíes para lograr algún tipo de presencia humana: “Dieciocho minutos de inmovilidad absoluta: –escribió– eso exigía la verdad del negro subterráneo.” En su autobiografía Quand j’étais photographe (1899), anotó también: “Tenía la tentación irresistible de aventurarme en ese imperio de la noche y de la muerte, de traer a la luz del día la fisonomía de esas tinieblas.” Como todos, los que habían venido antes y vendrían después, su sueño era hacer que la sombra hablara.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).