¿Alguna vez conoció usted, misterioso lector, el costo de la exposición? Es, como decía Borges, un momento preciso, el instante en que un individuo es golpeado por el ojo de la multitud y obligado, a partir de entonces y hasta el último día, a ser uno. El humano anónimo suele olvidar la bendición que cubre su existencia como un manto que, a la vez que lo oculta, lo protege.

Cuando nadie nos conoce podemos ser mil. El deseo de no ser, de perderse en la multitud, es común en el artista que, a pesar suyo, recibe el llamado del mito. Los poetas suelen tener menos problemas con la fama; en general, no la conocen, salvo que sean chilenos, cubanos o irlandeses (el mar les da eso). Al resto, la vida a oscuras le sienta bien.

En nuestra aldea existen poetas futboleros, apasionados de sus cuadros, que creen que porque una chica es linda sus versos son atendibles, y que un poema son horas, días y meses sobre una mesa chanfleada. Una vez escribí uno en el trayecto del ascensor, de la planta baja al noveno piso, para mostrarle a un orgulloso bardo porteño que el trabajo arduo daba iguales resultados que una improvisación. El poema se llamaba «La Stampa» y terminaba así:

“En esa época no me conocías”

entendí que del fútbol hacías una misa

celebrada entre hombres los domingos.

La fe era saber cuál se cantaba,

la fe era la hinchada de los otros,

el odio organizado en la payada,

la fe era tomarse un bondi lleno,

caminar el sacrificio hasta la cancha,

mezclado entre los pobres pero solo,

hacer la comunión es retirarse

volverte solitario en multitudes

unido y separado por un cosmos

que a la vez que te contiene, te destaca.

A él le pareció malo. Riguroso como es, notó enseguida la ausencia imperdonable de alguna sílaba lúgubre que pudiera elevarlo. Pero lo que en verdad le molestaba era que yo hubiese descubierto su goce más hondo, el dulce secreto que no diré a nadie: que amaba, sobrio, su vanidad. Es distinguida la identidad reservada, por eso es sexy el espía e hipnótico el millonario. El famoso, en cambio, lleva a cuestas el cadáver de su nombre: “Tel qu’en lui-même, enfin l’éternité, le change” dice el poema que Mallarmé le escribe a Edgar Allan Poe, y que nuestros mejores escritores citaban con frenesí. La muerte te cambia, te convierte de una vez y para siempre en el que sos. Te otorga tu rostro final, el verdadero, el que estaba ahí antes de que el mundo existiese. Todo famoso muere el día en que nace su celebridad.

Charles Bukowski con su cortacésped, San Pedro, 1981.

Fama o celebridad, la condena consiste en llevar con la frente en alto un nombre propio que le pertenece menos que al fantasma de los demás. Son propiedad pública, como el cuerpo de las mujeres, como el de nuestras más entrañables leyendas. El nombre proyecta una imagen, la imagen encarna el nombre y el cuerpo, gozoso o padeciente, es un rehén compartido.

John Singer Sargent –pintor estadounidense que retrató a las más altas figuras de su tiempo– conoció a Virginie Amélie Avegno Gautreau en 1883. Él tenía veintisiete años y un hambre de mundo que iba a saciar; ella, dos o tres menos y una vida de magníficos privilegios. En la belleza de esa joven de Nueva Orleans casada con un banquero francés, Sargent vio fama inmediata. En 1884, expuso en París el retrato de Madame X, célebre por haber arrancado escándalos de sus espectadores. Algo en su actitud altanera —decían—, quizá lo blanca que era, o la bendita tira cayéndosele del hombro, provocó el espanto de los pacatos.

El retratista se recuperó de la cancelación con dos mudanzas (primero a Londres, después a New York). Gautreau, en cambio, quedó presa de su impacto como su nombre de la transgresión. Todos conocemos el final de la historia: Sargent corrige la tira espontánea (la sube), retira el nombre de la modelo, y bautiza el cuadro Madame X . La celebridad se diferencia en eso de la fama: madura tarde y dura más. Su relación con la eternidad es orgánica, aunque la fama, fugaz o vulgar, guarda también una afinidad con el destino.

Una identidad fija exige abstracciones, lo dijo Bourdieu en La ilusión biográfica. Su existencia depende de borramientos, de simplificaciones. A cambio del prestigio, la sociedad pide tu cabeza.

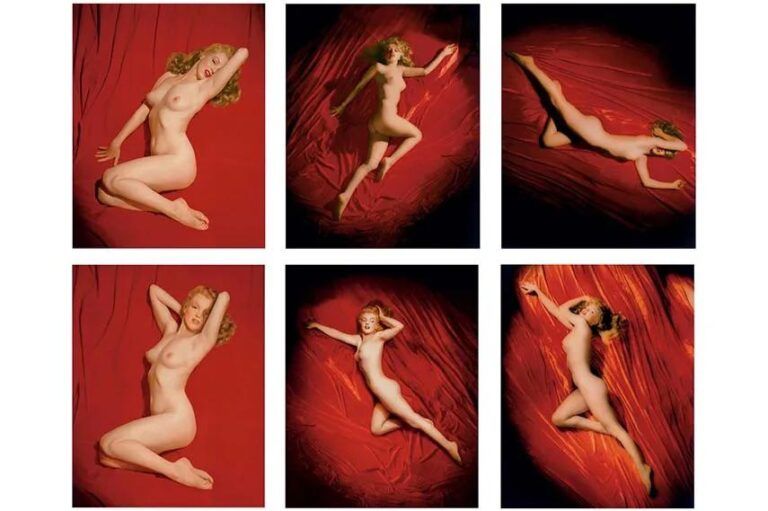

Tom Kelley – Marilyn Monroe on Red Velvet, 1949. Image via Rudolf Budja Gallery

Antes de ser Marilyn Monroe, Norma Jeane Mortenson aceptó hacer una sesión de fotos desnuda a cambio de 50 dólares. Años después, mientras filmaba Los caballeros las prefieren rubias , Hugh Hefner compró las fotografías por 500 dólares y las publicó en el primer número de Playboy, en diciembre de 1953.

Castaña, como era, sin el lunar de Venus que se pintaba, sin la pelusa de durazno que, empolvada, le daba a su cara un halo difuminado, sin la línea delgada que se hacía debajo del ojo para simular una sombra, sin los cincuenta tonos de rouge que usaba para agrandar sus labios, y sin el contouring , que, en su caso, le servía para volverla más redonda, las contorsiones de su cuerpo desnudo impactan sobre el fondo rojo. Por esas fotos, Marilyn no vio un centavo. Tampoco le pidieron permiso para publicarlas. Un día se levantó y ahí estaban, en todos los kioscos, en todas las casas. Sin ningún control de su propia imagen, supo aprovecharla. Hizo de esas fotos una prueba de su vulnerabilidad, y se volvió así todavía más deseable. Desde entonces, nuestra mirada la obliga a ser Marilyn.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).