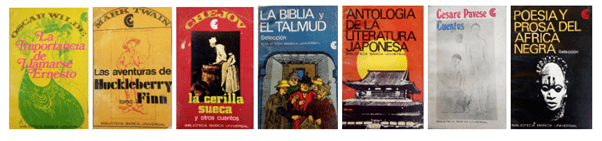

No hace falta una mudanza. Poner una casa patas para arriba es fácil, alcanza con la idea loca de reordenar cada tanto las bibliotecas y todo se mueve con la lógica del efecto dominó: los primeros libros que caen son los más chicos. Y tengo muchos. Están en los bordes de las estanterías, apilados y juntando mugre, pero no puedo deshacerme de ellos. Son los libritos del Centro Editor de América Latina, un catálogo vistoso y heterogéneo en el que todo puede entrar.

No los compré yo ni vienen de mi casa paterna —poco afecta a los libros, más bien nada— sino de mi familia política, menos rural, más aspiracional. Un día dijo mi suegra: “Se murió el tío Abilio y el cuartito de arriba está lleno de porquerías. Fíjense si hay algo que les sirva. Si no, sacamos todo en un volquete”.

Pilas de revistas: Veritas, Panorama, Visión, las Selecciones del Reader’s Digest, fascículos encuadernados, algunos libros amarillos, discursos parlamentarios (Lisandro de la Torre, Américo Ghioldi) y una montaña de libros, ninguno más grande que un e-reader. También estaban los fascículos de la colección «Capítulo» encuadernados con tapa roja en cuatro “tomos” por el propio tío Abilio.

Esos fascículos, escritos por gente como Beatriz Sarlo, Adolfo Prieto, Roger Pla y con la gráfica de Oscar «El Negro» Díaz, se vendían en los kioscos a finales de los ’60 y venían acompañados de un libro. Si los comprabas todos podías armar la “Biblioteca argentina fundamental”.

Nos trajimos todo para casa. Con la suma de años, hijas y objetos, el lugar se fue convirtiendo en un bien cada vez más escaso y convencí a mi marido de ir soltando cosas, específicamente las revistas. Sé que para algunos, como nuestro amigo Matías Bauso, esto es un sacrilegio, pero yo venía de una sucesión de mudanzas en Rosario desde los 18 años y en cada una de ellas fui descargando lastre: El Porteño, La Maga, Página/30 y hasta la colección de los pocos números del diario El Ciudadano que salió en el último año del alfonsinismo.

Se ve que lo agarré en un claro momento de debilidad emocional y, unos 10 años después de haberlas traído, nos deshicimos de las revistas del tío Abilio. Creo que no se lo perdona (en realidad, no me lo perdona) porque cada tanto se queda con la mirada perdida añorando la colección de Humo(r) que donó a la biblioteca de Funes, las Panorama que llevó al Museo de la Memoria de Rosario, las revistas Life que dejamos recortar para las tareas de la escuela de nuestras hijas. Como consuelo, revisa una y otra vez la colección completa de El Gráfico que se descargó en la computadora pero no es lo mismo que el papel y los dos sabemos que en esos días de desprendimiento se abrió una grieta entre nosotros. Espero que nadie le cuente esto porque el secreto de un matrimonio es nunca darle la razón al otro, pero él tenía razón. Creo que, como los libros, las revistas dicen mucho más que su contenido: nos hablan de una época.

El señor de los libros

Los libros del Centro Editor de América Latina son de otra Argentina. Fueron la materialización de una cosmovisión encarnada por el director de la editorial, Boris Spivacow, el hijo de un par de inmigrantes rusos, pobres y revolucionarios, de origen judío que abandonó el taller de costura familiar en el que hacía ruedos, pespuntes y vainillas para ponerse a hacer libros al alcance de todos. La biografía de Spivacow es fascinante y el libro de entrevistas Boris Spivacow, memoria de un sueño argentino de Delia Maunás, editado por Colihue, es una buena entrada para saber qué decía, qué pensaba y qué dicen de él quienes compartieron trabajo y oficio. Cuando dejó de hacer dobladillos y forrar botones se anotó en la Universidad para estudiar Ingeniería, militó en el comunismo, se cambió de carrera y terminó por graduarse en Matemáticas, lo que le dio un título con nula salida laboral por fuera de la docencia. Y el problema con la docencia de esa época estaba en la necesaria alineación política: “no trabajé como matemático: no era peronista, no estaba dispuesto a ponerme el crespón negro cuando murió Evita”. Spivacow se opuso al gobierno de Perón, lo mandaron a la cárcel más de una vez y decidió empezar a dar clases particulares. Uno de sus alumnos era un italiano antifascista, Cesare Civita, que armó la Editorial Abril, orientada al mercado infantil, y ahí fue Boris a trabajar.

Cuando leí la historia de la Editorial Abril sí reconocí algunos productos culturales de mi familia: los libritos en blanco y negro del Pato Donald que encontramos con mis hermanas en un armario de la casa del campo en la que se crió mi papá y las fotonovelas de la revista Idilio que leía mi tía Mirta.

Las fotonovelas son difíciles de explicar, hay que verlas.

La revista Idilio empezó a salir en 1948 y vendía 350 mil copias semanales

Pero me dispersé, estaba hablando de Spivacow que, después de su período en Abril, volvió a vincularse a la Universidad cuando en 1955 se inició el proceso de normalización, desperonización y democratización sobre la base de la autonomía universitaria. Ahí le pidieron que creara una editorial universitaria acorde a los tiempos modernos de fines de los ’50 y así nació Eudeba, que duró hasta que llegó Onganía y el equipo editorial renunció completo a través de una carta en la que Spivacow resumió la visión que los había guiado: “Durante ocho años un libro costó menos que un kilo de pan, menos que un atado de cigarrillos, menos que una botella de vino común”.

A ese espíritu, y también a los que trabajaban con él, se los llevó Spivacow al ámbito privado para hacer esos libros mínimos, más baratos que el pan. Consiguió autores con derechos baratos o liberados, aprovechó cada centímetro de papel para imprimir más en poco espacio (algunos lo acusan de pagar poco a artistas y traductores) y cambió la fisonomía de una parte de la clase media argentina. En los estantes de los livings, hasta entonces llenos de adornos, empezaron a surgir bibliotecas.

La colección «Capítulo, una historia de la literatura argentina» lanzada en 1967, llegó a vender 150 mil ejemplares por semana. Cabe sospechar que esos libros de encuadernación imposible nunca fueron leídos: los dos tomos que tengo de Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, las entregas 18 y 19 de la colección, por ejemplo, no pueden abrirse completamente: a partir de la página 10 se vuelven un ángulo agudo resistente a cualquier lectura si uno no quiere correr el riesgo de quedarse con un puñado de hojas sueltas.

Así llegaron todos esos libros a la casa del tío Abilio y, casi 40 años después, a mi casa, en varios viajes a bordo de una bicicleta de reparto que mi marido se compró cuando vivíamos en Rosario. Un traslado a la altura del producto.

Por eso, porque están llenos de historias, mientras termino de sacudirles la tierra acumulada, vuelvo a acomodar los libritos en una esquina de la biblioteca porque no estoy dispuesta a dejarlos ir.

Nos leemos en 15 días.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).