No se cansarán las provincias de repetirnos que el país no termina en Buenos Aires; tampoco los porteños de creer que el olor a pis en la calle Gelly es un asunto de Estado. La hipérbole –rasgo distintivo de la población que vive a espaldas del Plata– convierte cualquier fachada más o menos francesa en una selfie necesaria que sus habitantes publican con la leyenda “MEJOR CIUDAD DEL MUNDO”. Lo cierto es que, aunque conocieran la mismísima París, podrían seguir afirmando lo mismo. La capital del imperio imaginario que vio Malraux carece hace tiempo de dirigentes honestos pero nunca de encanto. Que cada uno lo llame como quiera: charme, personalidad, swing, un je-ne-sais-quoi. Para Natasha Lance Rogoff –directora y productora de televisión que en los ’90 llevó Plaza Sésamo a Rusia y escribió un libro sublime sobre aquella experiencia enloquecedora–, conocer nuestra ciudad fue descubrir un secreto que ignoraba que el universo escondía: “Estar en Buenos Aires es como haber llegado a un lugar donde el tiempo se detuvo en los años ’60 y todo lo bello y exquisitamente humano sigue vivo”, me dijo sentada bajo la luz de febrero en el café del Museo de Arte Decorativo. Usó la palabra “preserved”; en otras partes del mundo, al parecer, la gente ya no es enteramente humana, algo falta. Acostumbrada, no imaginó que en esta ciudad austral encontraría un agujero en el tiempo del que no querría irse. Una ciudad con alma en 2025.

No es exclusivo de Buenos Aires estar al costado del tiempo, un poco afuera, un poco lejos, en otra parte. Cuando tenía seis años, Octavio Paz vio en un diario norteamericano la foto de unos soldados festejando la victoria de 1945 y se sintió estafado: estaba convencido de que esa guerra había ocurrido en otro tiempo distinto al suyo. “La foto me desmentía. Me sentí desalojado del presente”. Si el tiempo real pasaba en Europa, ¿el de él era entonces ficticio? A Baudelaire le pasa algo parecido con el espacio: “Tengo la impresión de que podría ser feliz ahí donde no estoy”. ¿Holanda? ¿Rotterdam? ¿Lisboa? No, el alma del poeta prefiere la muerte: lo que sea pero fuera de este mundo. Claramente, no visitó Buenos Aires ni se detuvo en Libertador bajo la sombra amarilla de una tipa.

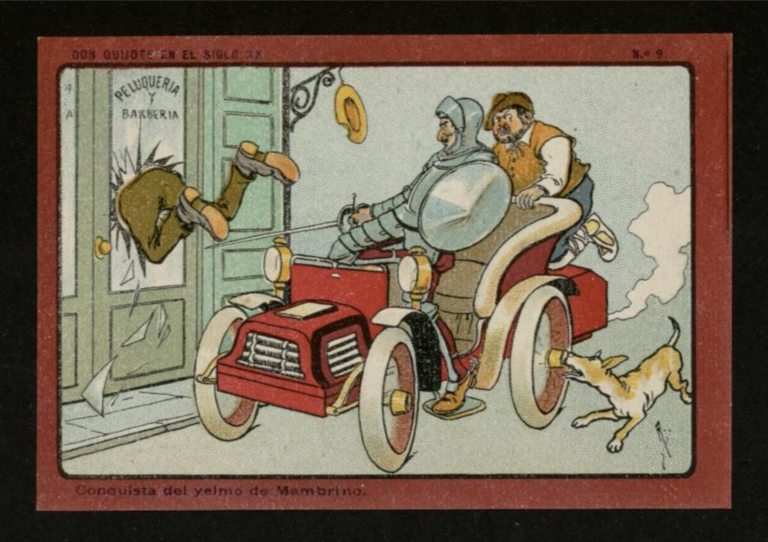

«Conquista del yelmo de Mambrino» de la colección de postales «Don Quijote en el siglo XX» del dibujante Pedro de Rojas, 1905.

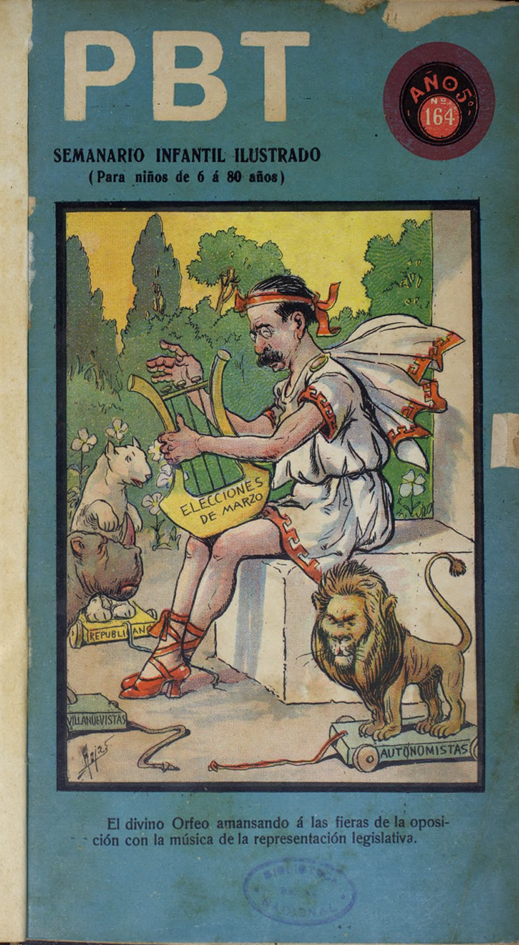

Ciento veinte años antes de que Natasha se dejara devorar por Buenos Aires, existió un español llamado Pedro de Rojas que dibujó una serie de postales en las que el Quijote y Sancho Panza repiten las aventuras del libro en un contexto urbano, contemporáneo al dibujante, que son los primeros años del siglo XX. De Rojas había nacido en Sevilla en 1873, pero la mejor parte de su carrera como ilustrador la iba a hacer en Argentina, país donde se radicó. ¿Habrá conocido Borges aquellas viñetas pop del Quijote parado con armadura y lanza arriba de un auto? Pedro de Rojas no solo trabajó en PBT, semanario infantil ilustrado (de 6 a 80 años), sino que también compartió redacción con Borges en el diario Crítica. Participó, sobre todo, en el suplemento que el escritor argentino dirigió con Ulyses Petit de Murat, la revista Multicolor de los sábados. Esto fue en 1933, el mismo año en que –¿te acordarás de esto, aplicado lector?– Siqueiros visita Buenos Aires y hace la tapa del primer número con un dibujo titulado Contra la corriente. (Aunque es difícil olvidar al joven martinfierrista, sorprende tropezarse con un Borges progre, que a la edad de Cristo dirigía una joya vanguardista “para el más numeroso público” en el diario del pueblo; sorprende encontrarlo antimuseo y antiacademia, tan cerca de Gombrowicz, escritor despreciado por el dúo dinámico de Posadas y Schiaffino.)

Pocos años después, en 1939, el narrador de «Pierre Menard, autor del Quijote» se burla “del placer plebeyo del anacronismo”. La idea de que “todas las épocas son iguales o de que son distintas” le parece otra idiotez. Incluso si Borges no hubiera jamás conocido las postales del ilustrador español, Pierre Menard seguiría siendo una respuesta superadora. El novelista francés quiere evitar obviedades a toda costa. Busca una reproducción exacta, palabra por palabra, que por obra y gracia del tiempo sea, contra todo pronóstico, un libro nuevo.

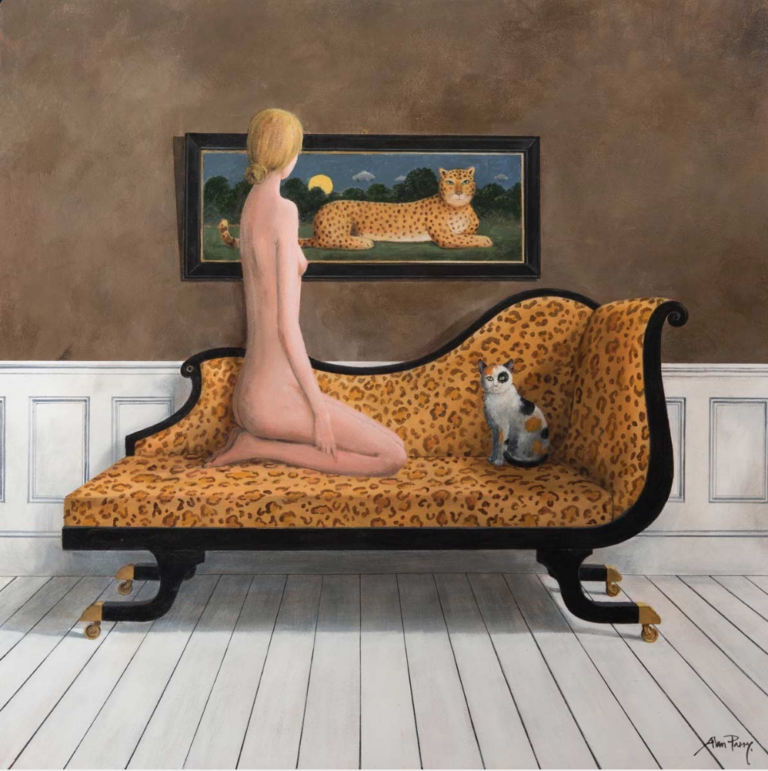

«Pierre Menard» (acrílico sobre lienzo), Alan Parry, 2016.

Mientras reviso los archivos de PBT, me pregunto cuánto sabrán los dibujantes de hoy sobre los antiguos, o si el genio de Quino opacó lo que había atrás. Le pregunto al mejor de los nuestros, Liniers.

–PBT era la revista Humor de principios del siglo XX –me responde, erudito.

–¿Por qué se llamará así? ¿Por el pebete?

Yo pienso en un sándwich y me olvido que significa también niño. Le comento el pico zurdo de Jorge Luis.

–Georgie era antinacionalista, antifascista… A veces me preguntan si era de izquierda o de derecha, y yo digo que Borges era de todas las direcciones y en todos los sentidos hasta el infinito.

–¿Alguna vez dibujaste a Pierre Menard?

–No… pero no es mal plan dibujar todo Mafalda sin copiarla, ni recordarla, sino solo dibujar todo Mafalda.

«PBT», 4 de enero de 1908, tapa de Pedro de Rojas.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).