Lunes

Usted

Martes

Usted

Miércoles

Usted

Mi semana fue pensarlo, lector compatriota. Pensar de qué manera presentarle, sin ganarme de antemano su antipatía, esta figura que tanto ruido ha estado haciendo en nuestras calles y cuya sola mención enrarece conversaciones. Quienes lo conocen, lo hacen por el nombre de –no, no usted, singular lector, que probablemente jamás los haya frecuentado– “caco”.

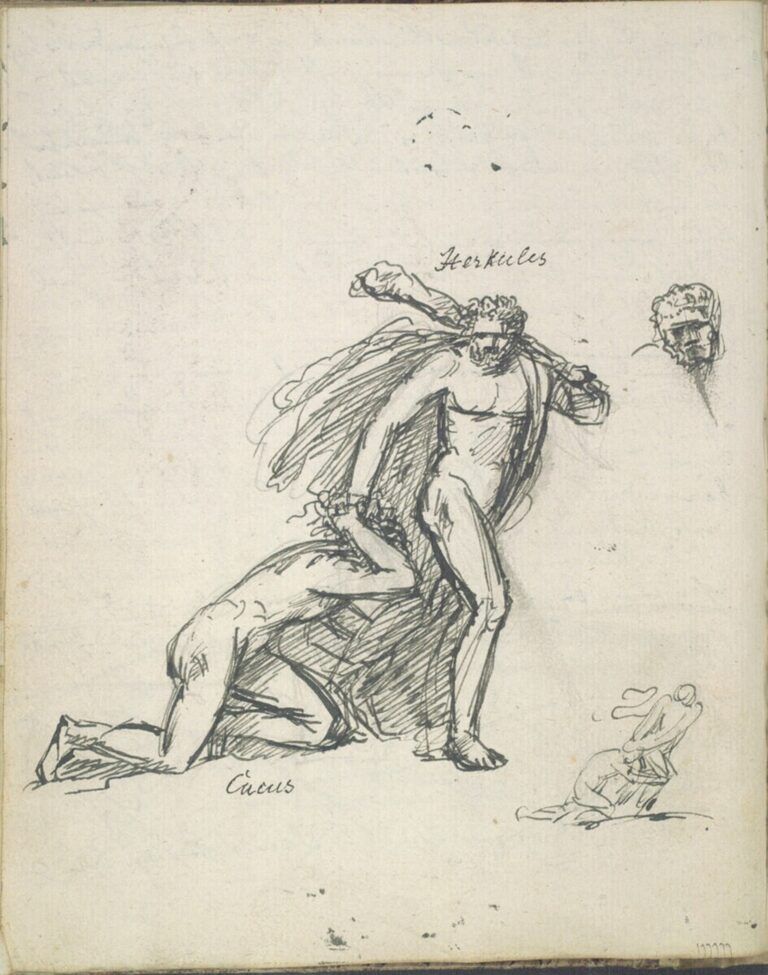

–Del griego antiguo “kakós”, malvado –dice Dolores Gil, con su sólida formación en Letras Clásicas y la memoria de mil elefantes–. Después está Cacus, el de la Eneida.

–¿Cuál era? ¿El gigante que vomitaba incendios?

–Claro, el monstruo Caco –agrega sin levantar la vista de la lana.

Ignoro cuánto latín sabrá el Conurbano, que igual usa el vocablo a su manera, y lo mantiene vivo en este siglo de locos, bailando a su propio ritmo. Pero el caco no es un fenómeno contemporáneo; tiene detrás una larga tradición literaria. Algunas voces del Conurbano lo definen de la siguiente manera:

–El olor es una mezcla de escabio y perro húmedo. El caco no se baña en días, se cambia según lo que encuentra, y la ropa que lleva puesta la tira. Las zapatillas siempre destruidas, pero buenas. En las mujeres, la panza abominable de harina. No hay pruritos: está la calza, está la remera hasta abajo de las tetas y el pibe en brazos. Ves la obesidad, y al niño que se está transformando. Después tenés todas las shapes: está el muy flaco, el muy gordo, el muy grandote, el chiquitito, y de repente uno que es muy lindo, que vos ves que tiene ojos claros y facciones muy marcadas, medio gringo, y ves que sus amigos, que no son nada que ver, se jactan de esa diferencia, lo exhiben como a un trofeo. También está el clásico bonaerense, esta persona con cara dura, indestructible, y el pelo de chancho duro y negro, con cuerpos que vos te das cuenta de que van a durar mucho, que le van a ganar a la media. Pueden llegar al 1,80 bien, sin problemas. En los carros juntan cartón, cartón, cartón. En el medio entiendo que ponen cables, para que si algún policía pasa y les dice “mostrame el cartón” o “qué tenés ahí”, no vean los cables. Picaportes, todo lo que sea de bronce, desde una pequeña llave de paso de agua o de gas, eso se convierte en un trofeo, como los cables robados que traen en bolsas. “Ahí tengo por lo menos 15 kilos de cobre”, se jactan entre ellos. También se jactan de poder gritar, hablar fuerte, escupir, eructar, fumar, fumar porro en el furgón con niños y personas ahí nomás, porque son furgones que están conectados con el vagón, no es que hay una puerta que limite. Inevitablemente, siempre van a sacar algo para tomar, alguna bebida siempre tienen guardada, desde una botellita de Fernandito a alguna latita de Schneider, y el gancho respectivo, ese hierro con la punta doblada que usan para levantar lo que sea. Son altaneros, piensan que nosotros les debemos algo. No hables, no mires, así te hablan. También tienen esta costumbre: cuando pasa alguien pidiendo, son los primeros que le dan un billete. Si viene algún ciego o algún rengo, al toque le dan una moneda. Todos, todos los cacos le dan al pobre. Hay un sentido de pertenencia. Por ejemplo, si estás en el furgón y hay un caco solo, el caco tiene una postura y un comportamiento diferente. Pero cuando, en la siguiente estación, suben dos cacos más, se unen y ahí empiezan: “¿De dónde venís?”, “¿Fuiste a laburar ayer?”, y ya armaron un pequeño círculo íntimo de cacos que empieza a generar caos. Y hay que tener recaudos, porque el caco siempre anda con filo, o un destornillador, o un gancho o una punta, nunca sabés qué montón de cosas puede tener en la mochila y eso te hace sentir amenazado. Están ahí, ondeando su presencia. Saben que tienen impunidad para hacer lo que quieran y siempre encuentran formas de moverse con libertad. Se alían con los guardas del tren para que los dejen subir con sus carros en hora pico. Y en la calle es peor. En la calle, nadie los controla.

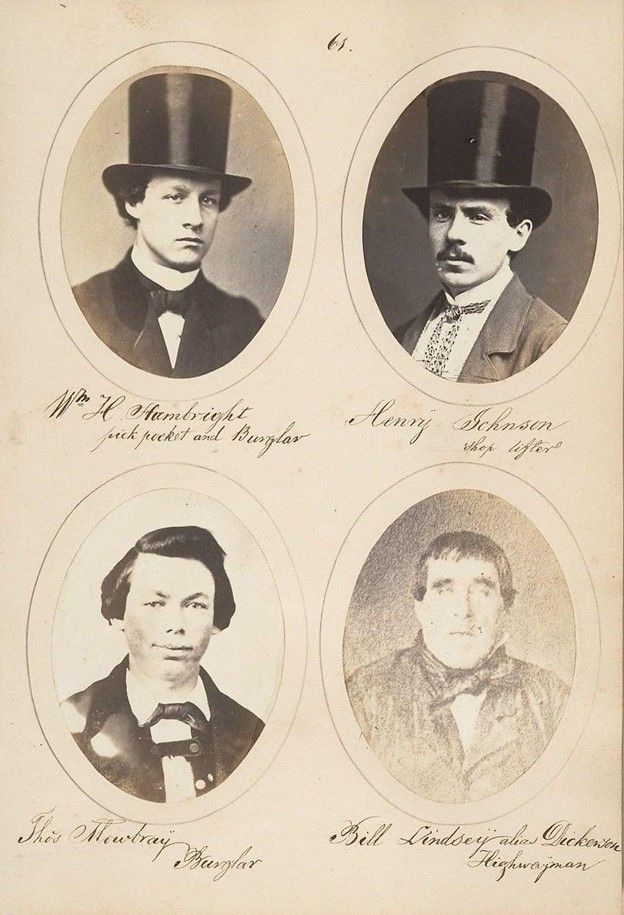

Rogues, a Study of Characters (1857), de Samuel G. Szabó.

Uno de los primeros en crear una pequeña colección fotográfica de bandidos fue Samuel G. Szabó, un húngaro que, entre 1857 y 1861, retrató en Estados Unidos a 218 individuos involucrados en actividades delictivas y los puso en un álbum que llamó Rogues, a Study of Characters (1857). Como en las películas de la Nouvelle Vague, los de antes eran regios bribones, truhanes con galera y moño, gente elegante de hábitos criminales. En nuestra pequeña gran aldea, fue el famoso y sin embargo bastante desconocido Fray Mocho, quien publicó su propia Galería de Ladrones de la Capital (1880-1887), “el único hilo que ésta tiene [la Policía] para guiarse en el laberinto de nuestro bajo fondo social”. Al parecer, les daba tranquilidad contar con un catálogo de delincuentes conocidos (algunos recordarán el monólogo de Carlos Perciavalle cuando decía que viajar en colectivo era un horror, salvo que te subieras al 67, “donde por lo menos te cruzabas con alguna mucama conocida”). Fray Mocho narró el mundo del crimen y en alguna que otra ocasión se lo vio caer bajo el encanto vil de sus retratados. Eso le reprochó Miguel Cané en una carta: “Se ve que no odia a los ladrones. Por el contrario: parece sentir por ellos una cierta ternura”. Me hizo pensar en la literatura de Juan Diego Incardona, que en Villa Celina y en Rock barrial despliega un mundo de amistad y pertenencia que, por más marginal, no deja de ser feliz.

–Para mí cacos son tipo chorros, me acuerdo del videoclip de Intoxicados de «Señor kioskero», que estaba Pity que iba a robar un kiosco y lo acompañaban dos pibes con una media en la cabeza y uno se llamaba “Caco 1” y otro “Caco 2” –Incardona se ríe. Su Cuervito es Pity.

Disfruto del videoclip del kioskero con cierto terror recoleto. Le mando otro mensaje a Juan Diego, le digo:

–Escuchame, todo este mundo de banderas, rolingas, calle, ¿a vos te contiene? ¿Qué te produce?

–Amiga, vos pensá que yo me crié en la década del ’90. Vos me conociste un poco más grande, cuando yo volví a la facultad a los 30 y pico. Pero en los ’90 era un pibe así, pelo largo, pañuelito al cuello, de una tribu suburbana, medio stone. La denominación rolinga todavía no existía. Y me crié entre bandas, porque Villa Celina es el barrio de Callejeros, de Villanos, incluso Viejas Locas, tanto el guitarrista como el manager eran de mi barrio, y yo además hice toda la escuela secundaria con Pity Álvarez, era amigo mío. O sea, viví muy de cerca todo eso. Es algo que aparece en mis libros, en Villa Celina y en Rock barrial. No aparece con la mirada estigmatizadora de la clase media, que ve eso como algo lumpen. Hay un tratamiento más afectivo, de pertenencia, como alguien que fue parte de ese barrio. El rock barrial fue muy contracultural.

–¿Y la violencia?

–Y con respecto al delito, a la marginalidad, no sé, aparece en mis libros, pero no tanto, porque aunque haya violencia o alguna pelea de vez en cuando, yo traigo un mundo más feliz, el de mi infancia y de mi adolescencia.

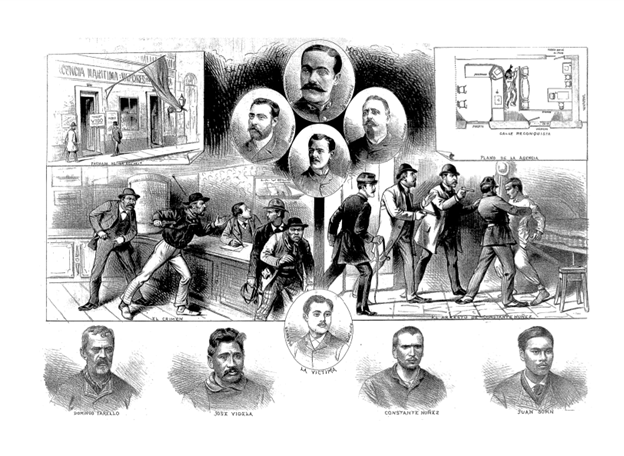

“El crimen de la calle Reconquista”, en El mosquito, 17 de junio de 1888.

El mosquito fue el primer periódico en publicar retratos de delincuentes cuando cubrió el crimen de la calle Reconquista, que en mayo de 1888 tuvo en vilo a toda la ciudad de Buenos Aires. Semanal y satírico, no hay en su redacción una gota de afecto; todo es amarillismo furibundo. Así se narra el asesinato del menor que custiodiaba la casa de cambios en Reconquista al 202, donde los cuatro maleantes entraron dispuestos a matar: uno golpeó al chico en la cabeza con un fierro, otro le clavó una puñalada atrás de la oreja izquierda y como no se moría, agarraron un cinturón para estrangularlo. La fascinación macabra por la primicia sangrienta dista de la nostalgia, y aunque sea fingido, exalta un adoctrinamiento social. A Incardona, en cambio, le interesan menos los enfoques que aplanan la realidad con títulos contundentes como “la inseguridad”. Dolores me recuerda –si es que alguna vez lo supe– que hace unos años el Pity mató a un tipo. Se peleaban y el otro cometió el inmenso error de decirle “dale tirá si sos piola”, o algo así. Esas cosas nunca salen bien. No hay más que recordar el famoso episodio de Coco Ducados, la tercera mujer de aquel guionista que engendró un millón de ladrones en la imaginación de sus amigos contemporáneos, como Truffaut y cía, y fue de hecho la inspiración detrás de Michel Poiccard, el protagonista de Sin aliento (1960). Paul Gégauff era todo lo seductor y lo misógino que un joven dandy de la Nouvelle Vague puede ser, y Coco, pasada de odio una mañana de Navidad, lo apuntó con un cuchillo a modo de ultimátum. Al igual que el adversario de Pity, que terminó desplomado con tres tiros en la frente, el francés no debió haber respondido: “Matame si querés, pero dejá de romperme las pelotas”.

“Hércules y Caco” (1798), dibujo de Jakob Gauermann, un artista alemán conocido por sus paisajes y escenas mitológicas.

¿Qué es lo que la literatura nos dice sobre el caco? Que los cuchilleros que hacían soñar a Borges con sus bailes bajos todavía existen, aunque a los de ahora cueste un poco más romantizarlos. El margen se mueve, no se borra. Los orilleros siempre estuvieron ahí, pero la degradación fue cada vez peor, y ahora son más. Por suerte existe la técnica de Capusotto, y no hablo de tener la compulsión de pesarse después de inhalar cocaína, sino de poder estar subiendo y bajando de una balanza de farmacia mientras dos cacos, como en el video «Señor maxikiosco» de Pity, robaban el negocio a punta de pistola: “Para mí era una banda de gangosos –explica el cómico en la radio de la Negra Vernaci– porque yo empecé a escuchar una cosa como agangociada, imaginate, bueno, lo lamento por la industria farmaceútica que perdió mucha plata”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).