La máquina de escribir es, presumiblemente, el último eslabón del lazo físico entre la escritura y el cuerpo de quien escribe.Se dice que el primer autor que la usó fue Tolstoi, que se la compró en 1885 y que la empezó a usar para pasar en limpio algunos de sus relatos antes de entregarlos para su publicación. Es una linda expresión la de pasar en limpio. Hay algo opaco, ininteligible en la caligrafía, algo personal que no termina de cuajar para cualquier lector, y un texto que aspira a la publicación y a ser leído por muchos, aspira a cierta transparencia material. Que no se note el trazo. Y eso es así desde la invención de la imprenta y el proceso posterior de unificación estilística de los textos publicables.

¿Cómo habrá sido leer antes de eso?

El primer uso de la máquina de escribir fue ese, uno de segunda instancia: se escribía a mano y se pasaba. Una máquina para escribir (la preposición, por lo menos en español, es importante). Una máquina de emprolijar.

Con el tiempo se fue adoptando también como primera tecnología en reemplazo de la escritura a mano. Es conocida la imagen de Hemingway parado frente a su máquina desde el amanecer, tipeando una hoja y arrojándola al piso para poner la siguiente en el rodillo. El escritor mimetizado con el instrumento; él mismo convertido en una máquina de escribir.

Anna Grigórievna Snítkina, que se había formado como mecanógrafa en San Petersburgo, fue contratada en octubre de 1866 por Fiódor Dostoyevski para ayudarlo en la carrera contrarreloj que estaba corriendo para entregar al editor una novela “de al menos 175 páginas” por la que había cobrado por adelantado. Si no terminaba el trabajo en treinta días, la editorial se quedaría con la propiedad de todas sus obras “a perpetuidad”. Estaba escribiendo desde principios de año Crimen y castigo y la iba publicando por entregas. Lo tapaban las deudas y no sólo se le tenía que ocurrir un nuevo argumento; necesitaba el tiempo material para ponerlo por escrito. Por eso contrató a Anna. Trabajaban juntos toda la tarde y a la noche ella pasaba en limpio. En veintiséis días terminaron El jugador, y entonces Dostoyevski le preguntó por qué no se quedaba a ayudarlo con Crimen y castigo, y dos meses después estaban casados. Todo porque los escritores de aquellos tiempos no escribían a máquina.

Tolstoi fue pionero porque se le retobó la mujer. Sofía Andréievna Behrs, con trece hijos y harta tras haber copiado siete veces Guerra y paz, se compró otro tipo de máquina moderna y empezó a experimentar con la fotografía. Hay toda una parte de la historia sobre los modos de hacer literatura que fue atravesada por estas relaciones de a tres —hombre, mujer y máquina— y que se ha perdido para siempre. Los que daban sus textos para ser pasados por la máquina estaban dándoles a las tipeadoras algo más que un trabajo mecánico. Vera Nabókova, la esposa de Vladímir Nabókov, es aparentemente responsable de algunas de sus líneas. No sabemos si de las mejores o de las peores, porque la mujer corregía e intervenía lo escrito por él; pero también estaba celosa de sus amoríos constantes y tal vez urdía algunas pequeñas venganzas que devinieron literatura. Lo que conocemos como la

literatura de Nabókov.

Raymond Carver contaba que, para el primer relato que escribió —sobre cómo capturar un pez—, su mamá alquiló una máquina de escribir y entre los dos lo tipearon “pésimamente” y lo mandaron a una revista. También con alquiler es la historia que cuenta Ray Bradbury sobre la escritura de Fahrenheit 451: iba a una biblioteca, pedía una máquina y la alimentaba con monedas de 10 centavos que le daban media hora de “aporreo a lo loco”, subía las escaleras, buscaba un libro, bajaba y volvía a teclear.

Yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos. La máquina de escribir y yo éramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos.

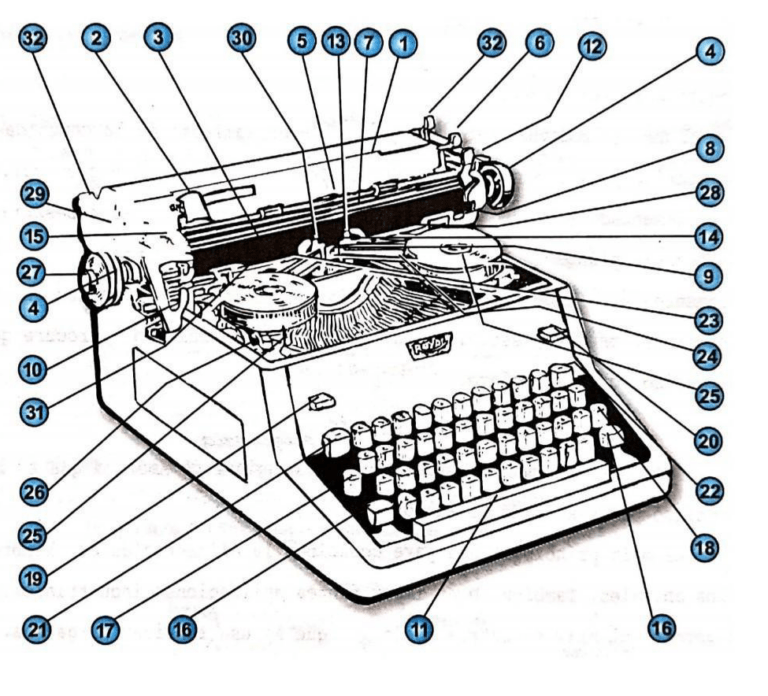

Ya sé que Bradbury es un fabulador —que, en el caso de un escritor, significa que es uno de los buenos—, pero me encanta ese relato sobre el proceso de escritura, me gusta esa imagen del hombre y la máquina hechos uno. Y creo que es posible porque se trata de un dispositivo mecánico con teclas y ruidos y golpes que muestran todo el tiempo el modo en que funciona cada una de sus partes.

Escribir literatura a máquina, que alguien haya sido capaz de hacerlo, me parece un arte imposible. Un ejercicio permanente de repentización con muy poco margen de error: cada pifie salta a la vista con la tinta negra, a veces multiplicada con esa sombra que tenían las letras después de tanto uso. Las máquinas baqueteadas iban dejando unas hojas cada vez más sucias y ahí cada error se pagaba con el papel abollado y vuelta a empezar.

Después de eso vinieron los ceros y unos disimulados detrás de las letras y todo se vio más limpio. (A las máquinas eléctricas me las voy a saltear porque son una aberración de la continuidad evolutiva.)

Escribo esto en un documento de Drive que no registra, no permite registrar, cada una de las capas de la escritura. Tipeo, borro, deshago, copio, pego y todo se ve igual: fondo blanco, letras negras, arial 11, alineado a la izquierda, uno y medio de interlineado.

Tendemos a pensar la técnica como instrumento —tranquilos, no me voy a poner a filosofar con Heidegger porque no sabría cómo hacerlo—, pero deberíamos tener presente que las tecnologías de la escritura influyen sobre los modos de escribir. Un tipo que en la antigua Sumeria se procuraba un rectángulo de arcilla todavía fresca y empezaba a hundir la cuña con signos —uno a uno, trabajosamente— no tenía ni el tiempo ni la fuerza de voluntad para detenerse en descripciones morosas a lo Proust. Podemos imaginar que, de haber existido los signos de puntuación en aquella época, el escriba sumerio habría usado muchos puntos y aparte, urgido por liquidar todo rápido. Una idea, una frase, y a cocinar la arcilla.

Teclear (¿o digitalizar?, ¿cómo se llama eso que hacemos con las letras en la pantalla del celular?) en el Drive o en el Word es tan simple que podemos caer fácilmente en la ilusión de que estamos escribiendo.

Como si fuésemos escritores.

Ricardo Piglia dice algo así en una conferencia: el riesgo de escribir con técnicas digitales es que el texto se ve bien. Prolijo, siempre encaminado, un par de retoques acá y allá y está listo para enviar. Me pasa con las entregas de este newsletter. Abro un documento en Drive, le pongo de título «Mucho texto próximo», empiezo a escribir, borro, pego, corrijo, agrego un título, hago una lectura última y me digo que está bien; entonces cambio el nombre a «Mucho texto 18» y lo mando a Seúl para que preparen el despacho de correo.

Es al otro día, al leerlo/me, cuando saltan los problemas. Está pasando ahora mismo, porque ya es mañana.

No me culpo a mí, culpo a la herramienta.

La pantalla, la misma pantalla que me alentó a teclear y seguir adelante, es la que me muestra los errores, los lugares comunes, la puntuación errática. ¿Y ahora me lo venís a decir? ¿Dónde estabas ayer, cuando te necesitaba?

Sé, mientras escribo, que esto me va a pasar mañana cuando lo lea y aun así, ahora, no puedo evitarlo. Debería escribir a mano y después pasarlo en limpio, pero no puedo; ya no sé escribir a mano más que notas sueltas. Es como si necesitara de la pantalla para la ilusión de continuidad. Y de acabado, otro espejismo de la escritura en pantalla, ese que hace ver los textos como listos —pulidos y barnizados— cuando apenas están arrancando.

Por eso, porque no puedo más que habitar el entorno técnico en el que habito, debería escribir menos y leer más; volver a ese ratio en el que estaba hace unos años: un par de frases escritas por cada cientos y miles leídas. Porque a las palabras hay que tratarlas con cuidado, no como si fueran infinitas, cosas a las que uno debe manipular con más seriedad de lo que lo hace habitualmente (no lo estoy haciendo ahora cuando pongo una “o” después de una “n” con irresponsabilidad).

A pesar de esto (asumí un compromiso a principio de año), nos leemos en quince días.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).