Casi todos recuerdan la primera vez que los revolcó una ola. A algunos les pasó de grandes, porque no era muy común conocer el mar si no habías nacido en una ciudad balnearia y no tenías alguna alguna playa cerca; a otros, como a Victoria Ocampo, les pasó de muy chicos, pero todos se acuerdan de la sensación de haber sido cacheteados por el mar, sumergidos de golpe en un torbellino de arena y agua que te despoja por unos segundos de toda noción de arriba, abajo, cielo, tierra, izquierda, derecha, y te deja indefenso a la merced del mar, sin saber si elegirá escupirte sobre la orilla o tragarte junto con todos los fósiles que alguna vez estuvieron vivos en su fondo. Recordar la última vez que padecimos el embate de una ola, en cambio, es más deprimente: ya no hay temor de Dios ni desconcierto, ninguna sumisión al imprevisto, ahora es personal, una jugada sucia que conocés de memoria y jurabas que ya ningún océano podía volvértela a hacer, pero no, ahí estás, sin miedo a morir pero con un dolor de huesos que es un golpe al ego: Mar, ¿cómo me hacés esto a mí, que te conozco?

“Acababa de cumplir 16 años cuando mi profesora de italiano me hizo leer algunos pasajes del Infierno. La impresión que me causó la lectura solo es comparable a la que sentí de muy niña la primera vez que, bañándome en el mar, fui envuelta y derribada sobre la arena por el magnífico ímpetu de una ola”. A la adolescente que fue Victoria Ocampo la esperaban todavía muchas olas con sus vértigos, pero ninguna como la que se alzó en los versos de Dante y la dejó completamente arrasada, devastada, iluminada, en estado de absoluto estupor: un bautismo de palabras oscuras que la hizo perder pie y quedar tambaleándose sin aire con los labios violetas. Aguda, Ocampo se da cuenta enseguida de que la epifanía de la ola es amarga porque nos revela que, aunque estemos vivos, somos frágiles; brillante, entiende que el arrebato del mar puede aparecer en cualquier parte, en los ojos de un hombre, en las teclas de un piano o un verso extranjero. Sabe que esa experiencia física, tan básica en nuestra relación con el mar, es idéntica a la que atraviesa el espíritu cuando algo que leemos, escuchamos o espiamos, nos hace perder el equilibrio de la realidad y caer en un súbito desconocimiento del mundo.

Postal encontrada entre los papeles de Victoria Ocampo en la Houghton Library de la Universidad de Harvard.

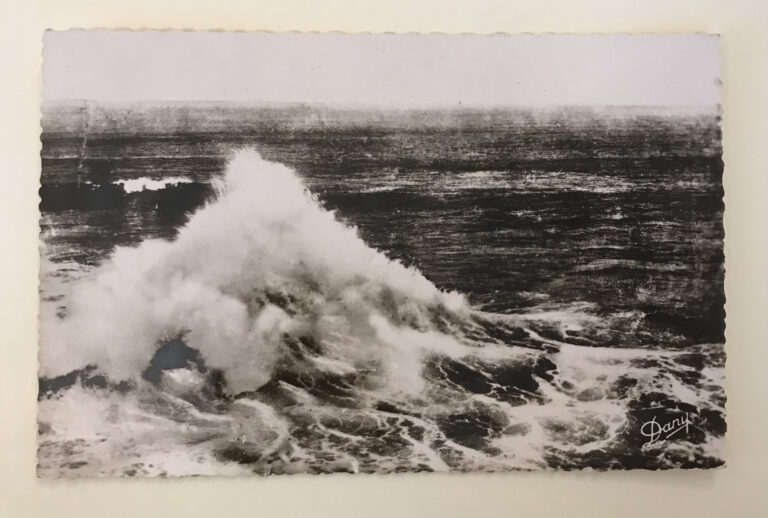

A Ernst Haeckel, un joven alemán que había estudiado medicina pero había detestado ejercerla, al que le gustaba pintar paisajes pero también los misterios de la ciencia y andaba extraviado en una crisis de vocación, el mar le dio la razón de su vida. En Messina, en el noreste de Sicilia, en el plancton del océano, Haeckel conoció los radiolarios, microorganismos unicelulares con esqueleto de sílice, cuyos restos cubren el fondo del mar desde hace más de 500 millones de años y son, de hecho, los primeros fósiles del planeta Tierra. A Haeckel lo deslumbró que ninguna de sus formas se repitiera, que fueran simétricas y parecieran deletrear un secreto.

En esos esqueletos minerales, Ernst vio una nueva historia del mar: las carcasas de vidrio, frágiles y precisas en su morfología, eran el testimonio de que existía un verdadero Nuevo Mundo ahí donde antes la especie humana sólo había visto agua. ¿No era ese sinfín de formas marinas un alfabeto para poder leer la unión de todas las cosas y todos los seres, desde los corales hasta las estrellas?

Los radiolarios pusieron fin a aquellos años sin horizonte, y Haeckel pasó días enteros, desde la cinco de la mañana hasta las diez de la noche, estudiando y dibujando cada uno. Su existencia pasó a tener un fin: construir el imposible catálogo. Había encontrado su lugar en el tiempo, y ahora lo acompañaba el gran amor de su vida, Anna Sethe, con quien se casó en éxtasis y a quien, apenas 18 meses después de casados, tuvo que enterrar en 1864, cuando la gente todavía se moría de apendicitis.

Lámina que representa radiolarios en Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria): Eine Monographie (1862) de Ernst Haeckel.

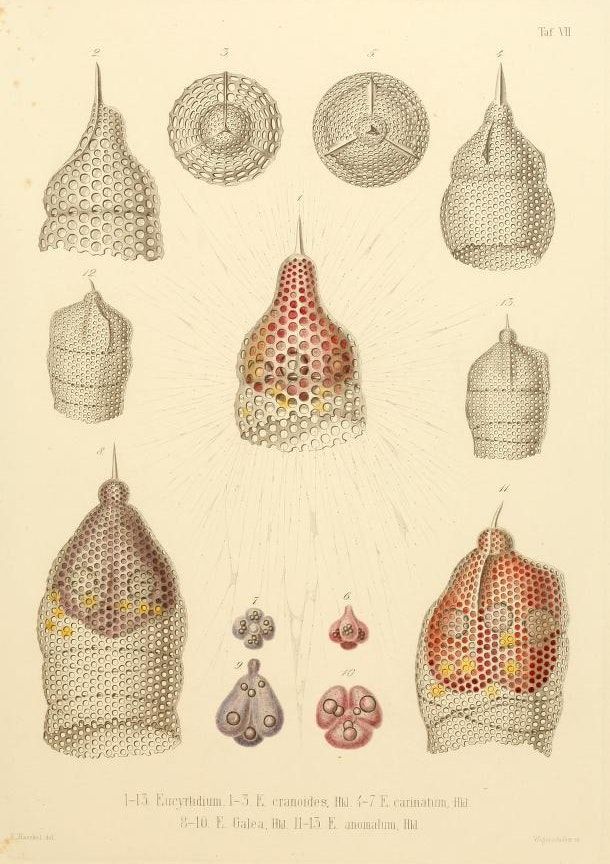

Todo fue oscuridad de nuevo para Haeckel, que ya había agotado su pasión por los radiolarios y ahora estaba solo. Fue tiempo después que el mar se ocupó otra vez de voltearlo a la vida. En Niza, sin esperar ya nada del mundo, vio en los tentáculos de una medusa el pelo rubio de Anna y la siguió. No tardó en dibujarla con exactitud anatómica y bautizarla con el nombre de su difunta mujer.

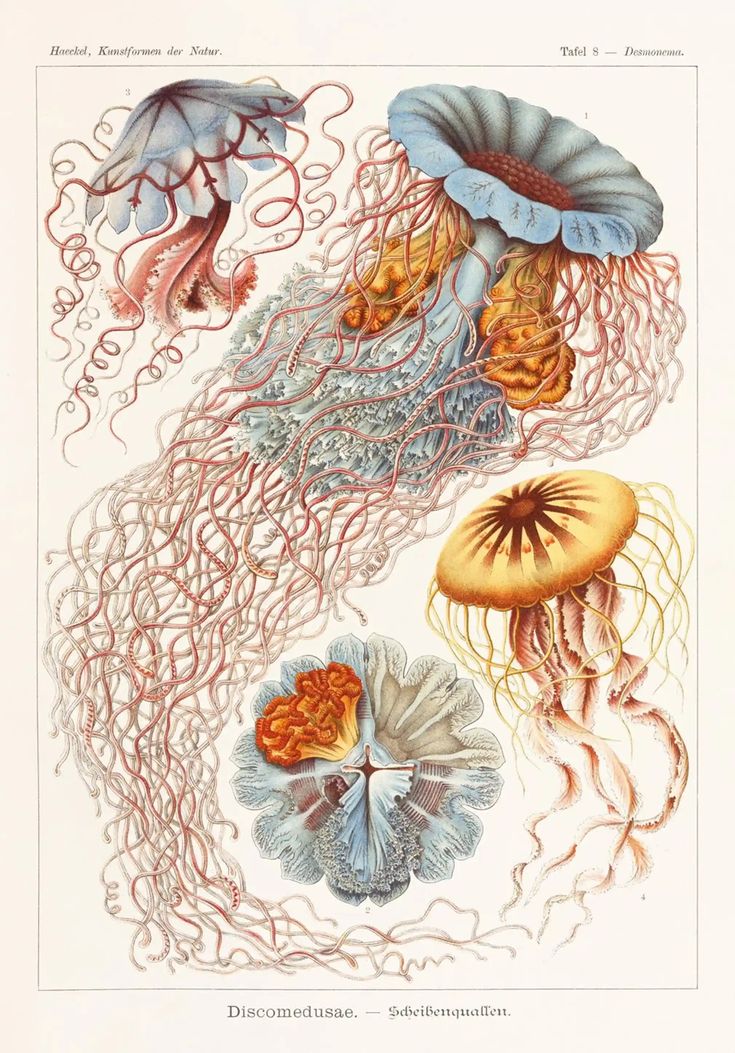

En las medusas, en su manera de moverse, tan fluidas y nonchalant, con esos cuerpos frágiles y gelatinosos, Haeckel vio la traducción perfecta de cómo sentimos el amor los humanos, y se dedicó a ellas. Si en la primera había encontrado un eco de su mujer, en otra especie, todavía más frondosa, le pareció estar viéndola de nuevo. La llamó Desmonema annasethe. En 1899, al borde del nuevo siglo, publicó su obra más importante, Kunstformen der Natur (Formas artísticas de la naturaleza), donde están todas las medusas que lo acompañaron en su duelo.

Lámina número 8 de Kunstformen der Natur (1899) de Ernst Haeckel, que representa la medusa Desmonema annasethe.

En un congreso en Liverpool, en el que oceanógrafos se reúnen cada dos años para compartir ideas, el profesor Peter Williams de la Universidad de Bangor (prestigiosa por sus académicos en ciencias marinas) describe a Ernst Haeckel como un hombre brillante, pero terriblemente controversial. Su primera diapositiva dice: “El extraordinario Ernst Haeckel: ¿visionario, hereje, pronazi, humanista, genio o charlatán?”. El profesor británico se ríe, comenta: “Le dijeron de todo; de hecho, lo único de lo que no se lo acusa es de misógino”. Su vehemencia por la evolución fue controversial, y hasta Thomas Henry Huxley –abuelo de los Huxley amigos de Victoria y conocido como el Bulldog de Darwin– llegó a decirle en un momento: “Calmate”. Son polémicas sus ilustraciones de embriología comparada, con las que buscaba demostrar la teoría del naturalista inglés a través del desarrollo embrionario de distintas especies. El conferencista de Liverpool, incómodo con el eugenismo de Haeckel, trata de esquivarlo pero no puede: es central –explica– para entender su obra y su legado.

¿Cuán cancelable habrá sido Haeckel, que a fin de cuentas murió en 1919 y ni siquiera llegó a conocer the roaring twenties? ¿Y quién es la persona más cercana para responder a esta pregunta? Leonardo Orlando, autor de Seúl, con un post-doc en Ciencias Cognitivas y Psicología Evolucionista (École Normale Supérieure de Paris) y la curiosa habilidad de irritar a feministas liberales, fue mi primera opción. Le cuento de Haeckel, de su amor por Anna, de su catábasis de viudo, de su resurrección con las medusas y del sospechoso perfil protonazi que asoma.

–Bueno, yo la verdad no sé cómo tomar tu mensaje: pensás en mí cuando se trata de medusas o de eugenismo.

–Tenés razón, pero culpemos a la época, no a mí, que malinterpreta todo. ¿Estás acá?

–No, volví ayer de Eslovaquia, y ahora estoy en Budapest. Creo que te había contado que estoy acá desde hace unos cuantos meses.

–¿Budapest? Diría que no, pero mis amigos me llaman el animal sin pasado.

–Ernst Haeckel, sí, era el amigo alemán de Darwin. Es cierto que él defendía algunas ideas con respecto al eugenismo, entendido como que hay que purificar la especie. Para simplificártelo de una manera bastante brutal: lo mismo que se hace con los perros lo querían hacer con humanos. Pero todo el tema del darwinismo social, eso de que las ideas de Darwin aplicadas a la sociedad derivaban en el eugenismo y el nazismo, es 100% falso, y justamente lo interesante es que, en el debate intelectual alemán de la época, tanto Hitler como Houston Stewart Chamberlain rechazaban abiertamente la teoría de la evolución de Darwin, que en Alemania fue promovida por Haeckel. Desde luego, en ese momento histórico, él –como todo el mundo– tenía una clasificación sistemática de las razas, una jerarquía en la que obviamente los europeos (que eran los que en ese momento hacían la clasificación) se ponían arriba de todo. Pero lo interesante es que Haeckel ponía a los judíos al mismo nivel de los europeos, y no solo de los europeos, sino de los alemanes, que por supuesto se ponían por encima de todos, y él se peleaba por eso, le decía no, no, los judíos fueron seguidores de la Ilustración, de la libertad, y no me acuerdo exactamente la frase pero les dice algo así como que eran parte esencial de Alemania. Así que eso con respecto al amigo Haeckel, del que yo no conocía su amor por Anna ni cómo la encontró en las medusas.

Lo mejor del mar, le diría a Haeckel, es verlo desde la orilla con tu mejor amiga.

“Grace y Mary en la playa de Ipswich, 30 de mayo de 1900.” Foto de Theresa Babb, una fotógrafa aficionada de Camden, Maine, que registró la intimidad de la amistad femenina a finales del siglo XIX.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).