Toda censura es una consagración en vida, o así debería entenderlo Dolores Reyes, cuya novela Cometierra (2019) fue primero denunciada por violar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y después vendida y agotada como nunca antes. Hoy está en boca de todos, en particular de quienes no la leyeron. ¿Hace falta? No sería descabellado que en un par de años le entregaran el premio Nobel.

Las polémicas funcionan como una corte real, un montón de ruido alrededor de una corona que por más efímera —como todo en la opinión pública— entra en el reino del archivo y ahí es eterna. Nadie olvidará Cometierra (cuyo estilo literario, si nunca leíste Pedro Páramo ni Marosa di Giorgio ni Eisejuaz, puede atraparte), ni su ingreso triunfal en la lista de libros proscritos en la historia de la literatura.

Estratos geológicos cerca de Valenciennes, Francia de Orra White Hitchcock, ilustradora científica.

Tengo la boca llena de tierra.

Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado.

No hay lugar para nosotros ni allá ni acá. Allá el ruido de los blancos termina con nuestro alimento. Y aquí nos alimentamos de peste y de miseria.

Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender.

En la Francia de hoy, los censores en las aulas son los propios chicos, un alumnado que se niega a leer Madame Bovary por miedo a que el vicio estético del adulterio los contamine. Tampoco miran estatuas griegas si están desnudas. ¿Qué puede hacer un profesor de secundaria contra la convicción de un fiel en plena pubertad? Tienen 13, 16, igual que los chicos de la Provincia que a lo largo del último año lectivo trabajaron con la noción de “identidades bonaerenses”. Quizá sea esta exaltación territorial, mucho más que leer la palabra “pija” al lado de la palabra “boca”, lo que en el fondo moleste o amenace tanto: la invasión del conurbano. Atrincherados en sus sabias torres de “conmigo, no”, los críticos literarios más valiosos del país observan con preocupación esta tendencia.

En la banlieue parisina los espanta la moral vieja, la que hizo que Flaubert tuviera que comparecer un juicio y, para nuestra gran fortuna (no la suya), nos dejara una frase que, verídica o apócrifa, atraviesa a cada lector del siglo XX: “Madame Bovary, c’est moi”. En 1857, esta declaración era chocante por su travestismo; hoy, el nivel es más bajo. A la juventud de mucha fe no le gusta la indecencia explícita, lo mismo les pasa a algunos padres bonaerenses (y a Vicky Villarruel) con los libros de ficción dados en clase que usan la palabra “pija” en una escena detallada de sexo básica, que cualquier adulto calificaría de vainilla. Estamos, idiosincráticamente, más cerca de los rusos que de los franceses: acá el cuco no está en el Corán, es una coreografía autoconvocada de cuerpos semidesnudos que necesitan desesperadamente el control de la ideología de género. Como son almas bellas y —por más kilaje que ostenten— lánguidas, para ellos la batalla termina con la euforia de un musical y la palabra “Tú” en el país del voseo. Igual de contundente es la denuncia que la Fundación Morelli hizo ante la Justicia de La Plata contra el director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Tienen miedo de que sus hijos crezcan, y no entienden que prohibirles una novela, cuando existe Internet, es un vano intento de preservar lo que está destinado a perderse: su inocencia.

El gremio de escritores, embobado por la atención recibida, en el clímax de su fantasía persecutoria, prepara la resistencia. Están tan radicalizados que proponen juntarse un domingo a la mañana a leer fragmentos censurables en voz alta. ¿Merece un tuit de la vice que tanto letrado ofendido tenga que ponerse la alarma un sábado a la noche? El Teatro Picadero y sus distinguidos asistentes lo sabrán. Toda oportunidad de reencuentro es buena para la militancia literaria bonaerense, la más fuerte de todas, la que viene reinando, la murga que domina la plaza con el clamor de sus tambores. Eso decía Mastronardi, poeta entrerriano, que para censurar había que usar el vocabulario del elogio.

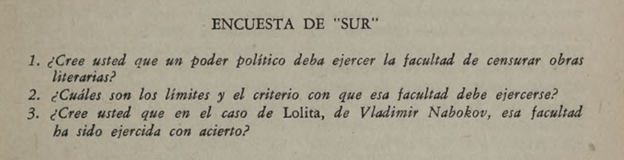

En 1959, para Silvina Ocampo la censura era una bajeza publicitaria, cuyo efecto inmediato era despertar interés por la lectura. Muchos otros escritores se pronunciaron ese año, cuando SUR publicó la primera edición en español de Lolita, traducida por Enrique Pezzoni, y el fiscal Guillermo de la Riestra denunció la obra por considerarla inmoral, lo que llevó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a prohibirla y retirarla de circulación. Un secuestro que la revista homónima no dejó pasar. Contenta de ver replicarse en Argentina lo que sucedía en altas potencias europeas como Francia e Inglaterra, la revista publica un debate que hoy hace nuestras delicias: el caso Lolita.

SUR. Nº. 260, septiembre-octubre 1959.

Que para algunos el tabú de Lolita fuera el amor entre un hombre adulto y una niña indignaba a Victoria Ocampo, lógicamente, que guardaba para esa categoría voracidad y pureza. Amor no es “apetito” —dice—, no es obsesión, mucho menos la crueldad de una lujuria asimétrica: “Cuando alguien tiene ganas de comer un pollo, no necesita que el pollo desee ser comido para saborearlo”. Su rabia alcanza un punto de no retorno cuando se entera de que al autor le habrían aconsejado, para evitar lecturas inmorales, un cambio de género para Lolita. ¿Creen que la homosexualidad puede echar un manto de piedad sobre “el détournement de mineure”? Más moderna que Foucault en Túnez, más incisiva y más despierta que cualquier mapi de zona norte, Ocampo arremete: ¿van a prohibir un libro que cuenta lo que ya sabemos todos? ¿Vamos a ser como esos chicos ingleses que pasan la noche en orgías homoeróticas —dice Victoria— y al día siguiente en el colegio leen versiones expurgadas de los clásicos? La directora de SUR defiende la novela de Nabokov porque se siente importante haciéndolo, y lo es, pero Lolita no es una obra que pueda conmoverla, por más virtuosa, para ella no tiene soplo, es “un objeto fabricado por un gran joyero”.

Para Carlos Viola Soto, ingeniero agrónomo y escritor porteño, “Lolita es una obra edificante ya que muestra lo que puede pasarle a un inocente neurótico de poco más de 40 años cuando cae incautamente en manos de una nínfula de 12”, y aprovecha la ocasión para lanzar una propuesta: “¿Puede un hombre de letras ejercer la censura sobre los discursos y textos oficiales?”

Mallea no leyó el libro, pero pudo decir: “La cultura es una manifestación de coraje o no es nada. Prohibir no enseña nada”. Virgilio Piñera, de paso por Buenos Aires en su exilio cubano, participó de la encuesta: “Si un poder político lo ha nacionalizado todo —desde los servicios públicos hasta la literatura—, desde luego que posee esa facultad, ejercida, no hay que aclararlo, con mano poderosa. Por otra parte, es harto sabido que la censura de las obras literarias ayuda eficazmente a su más rápida difusión”.

No es de sorprender que la respuesta de Borges haya sido de las más finas y escapistas: recordar que el prefacio de Dorian Gray dice que no hay libros inmorales, sólo lecturas inmorales. El martes 21 de julio de 1959, a la noche, sin embargo, mientras comía en casa de Bioy, comentó: “Me habló Bianco para que firmara un manifiesto de protesta porque la Municipalidad secuestró el libro Lolita. Yo lo firmé, para no pelearme para toda la vida con Victoria, pero creo que SUR no debería publicar libros así ni como Lady Chatterley’s Lover. Creo que es lícito juzgar los libros por cómo se leen”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).