Con cada entrega de este newsletter me prometo escribir corto, después cuento los caracteres y ya es tarde. Sé que decir esto suma caracteres pero también sé que el desocupado lector, como lo llamó Cervantes, leerá hasta donde tenga ganas.

Está claro que tomar notas y escribir no son lo mismo aunque la acción mecánica, corporal, sea idéntica. Cuando anotamos ponemos algo por escrito para recordarlo o para usarlo más adelante: no sólo no nos preocupa lo provisorio o inacabado, ese es el sentido de las notas. Quedarse ahí esperando para cuando llegue el momento.

Revisar cuadernos viejos es una forma interesante de vernos a nosotros mismos. Como un espejo que refleja el tiempo.

Tengo muchos: tapa dura y blanda, rayados, cuadriculados, lisos, espiralados, papel araña. Los mejores son los Rivadavia, si estás más pobre podés apuntar al Éxito o al Gloria o al menos conocido Triunfante, que no serán gran cosa pero tienen nombres inspiradores. Lo que más me gusta de estos cuadernos de primaria son los inserts: el abecedario ilustrado o un mapa de la Argentina o gráficos con la conversión de medidas (de metro a decámetro, de toneladas a gramos) o las tablas para multiplicar. Un oasis de color entre hojas en blanco.

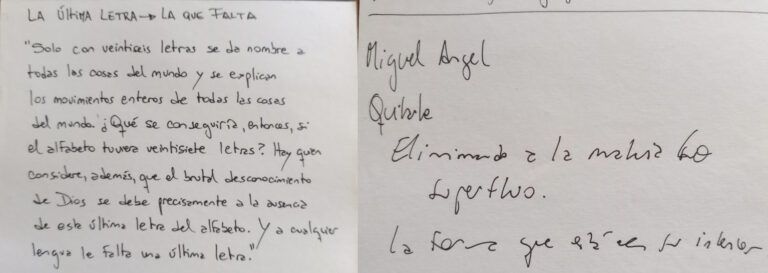

Detalle de mi cuaderno Triunfante.

También tengo algunos de esos que comprás en una tienda cara y canchera para sentirte un poco Chatwin: llevás tu cuaderno en el morral, registrás lo que ves y escuchás, garabateás el comienzo de un relato y, si estás inspirado, lo terminás ahí nomás, en un banco de plaza o en un café.

Los cuadernos de viaje de Bruce Chatwin no sólo se hicieron célebres y se publicaron después de su muerte, también hicieron cameos en su literatura.

Perder el pasaporte era la menor de las preocupaciones de uno, perder un cuaderno era una catástrofe. Durante aproximadamente veinte años de viajes, sólo perdí dos. Uno desapareció en un autobús afgano. El otro lo confiscó la policía secreta brasileña.

Chatwin nació en Sheffield, Reino Unido, en 1940. Estudió historia del arte, se casó a los 25 y, cuando su trabajo como catalogador amenazaba con dejarlo ciego, renunció y se fue a Edimburgo a estudiar arqueología. A los dos años abandonó porque no le gustaba “molestar a los muertos” y empezó a escribir artículos periodísticos hasta que se le dio por viajar. Se vino al fin del mundo y escribió En la Patagonia, su primer libro.

En aquel viaje adoptó la costumbre de los cuadernos y no la soltó hasta su muerte, en enero del ’89. Le gustaban los clásicos del siglo anterior, esos que se parecían a la piel de un topo y así los llamaba: moleskine (mole-topo, skin-piel). En algún momento dejaron de fabricarse y Chatwin se quejó en Los trazos de la canción, su último libro. En 1997 una empresa vio el filón: había toda una generación, la X, dispuesta a pagar bastante más de lo acostumbrado por un montón de hojas agrupadas para tomar notas y lanzó al mercado los cuadernos negros con las puntas redondeadas, los llamó Moleskine y todavía son signo de distinción literatosa (no existe la palabra, ¿no?): 18.000 pesos los originales, 8.000 las imitaciones (pero, ¿qué hay tan difícil de imitar?)

Cada tanto me gusta revisar las cosas que tengo anotadas (pedazos de lecturas) y, cuando vuelvo en el tiempo pasa que me desconozco, ¿quién era esa que se detenía en eso, por qué lo anoté, qué me llamó la atención? El ejercicio es bueno también para ver lo pasajeras que son las obsesiones de lectura: ese tiempo en que leía mucho a Kafka o a Calvino o a Magris. También la recurrencia de Borges que derivó en un cuadernito sólo para él y que después perdí porque esa es la única constante: no hay constancia ni método.

No puedo leer sin tomar notas porque siento que algo se me va a escapar pero después pierdo las notas y entonces parece que es una actividad inútil hasta que un día cuando buscás un certificado o un documento importante que debe andar por acá porque lo vi hace un tiempo, encontrás un cuaderno con tapa a lunares que empieza prolijo y con linda letra y, como en la escuela, se va arruinando progresivamente y resulta que tiene un montón de hojas vacías al final que se pueden aprovechar.

Y así, revisando, fueron apareciendo varias citas que no sé de dónde salieron. Sé que lo que estoy leyendo no lo escribí yo (sí lo transcribí) pero no sé dónde lo leí ni quién lo escribió. Por eso esta «Lista de cosas que alguna vez leí, anoté y no sé de dónde las saqué pero tampoco voy a googlear para averiguarlo».

Los universitarios dejan sus exorbitantes inscripciones mayúsculas sobre las paredes. Como los cavernícolas. (¿Lo de los cavernícolas lo agregué yo?)

Samuel Beckett redescubre el lenguaje y lo rescata de la charlatanería comunicacional.

El lanzamiento editorial del Fedón de Platón fue un espectáculo de lectura en voz alta. El más entusiasmado fue Aristóteles. El más aburrido, Diógenes Laercio.

Un profesor de teatro le decía a sus alumnos: “No actúen en general, actúen concreto. No se puede actuar el amor pero sí la materialización del sentimiento sobre alguien o algo”. Lo mismo vale para la escritura.

Gauguin le dijo a Mallarmé que tenía un montón de ideas para escribir una novela. Las novelas no se escriben con ideas sino con palabras, contestó Mallarmé.

Freud escribió en una carta a una joven: “Lo poquito de cocaína que acabo de tomar me está poniendo locuaz, mujercita mía. Seguiré escribiendo y comentaré tus críticas contra este pobre desdichado”.

La madalena de Proust en realidad era una tostada.

La estupidez de la gente procede de tener una respuesta para todo.

Virgilio les pidió a sus amigos que destruyeran La Eneida, inconclusa.

Roberto Bolaño dijo que lo bueno de robar libros, y no cajas fuertes, es que uno puede examinar con detenimiento su contenido antes de perpetrar el delito.

César Aira escribe (o escribía) en cuadernos de espiral, con papel liso Wussman y lapicera Montblanc.

De todas las formas de adquirir libros, escribirlos uno mismo es considerado el método más digno de elogio. (Parece que lo dijo Walter Benjamin).

Caligrafía: cómo comenzó / cómo terminó.

Me pregunto si así se originan las citas apócrifas: a partir de una suma de anotaciones en un montón de cuadernos desordenados. Algunas de las más famosas son: lo que supuestamente dijo Bertolt Brecht cuando se avivó tarde y venían por él (“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista…”) y el «Instantes» de Borges: “Si pudiera vivir nuevamente mi vida/ en la próxima trataría de cometer más errores/ No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más”. Leí por ahí que en el Borges Center, una institución dedicada al estudio de su obra en la Universidad de Pittsburg, la consulta más frecuente es sobre la autoría de «Instantes». Parece que es su mayor hit.

Volviendo a los cuadernos, son tan centrales para algunos escritores que hasta son protagonistas de un documental: 327 cuadernos (2015), escrito, dirigido y protagonizado por Andrés Di Tella sobre Ricardo Piglia y sus cuadernos.

Di Tella dice que la película “es un documento de una parte de la vida de Piglia”, cuando al final de su vida se puso a revisar los 327 cuadernos –en los que había estado anotando cosas por más de cincuenta años– para ver qué hacía con ellos. Es claro en su caso, todo lo que un escritor deja por escrito ansía ser leído.

Los cuadernos de escritores son muy distintos entre sí. Es diferente lo que podemos leer si fueron tomados y publicados después de su muerte, como en el caso de Kafka, o revisados y editados por un tercero, como hizo Leopold Woolf con los diarios de su mujer Virginia, o si forman parte de la obra de un autor, como es el caso de Piglia. Él optó por la ficción como forma, atribuyó la escritura a su alter ego Emilio Renzi y noveló también el destino de esos cuadernos con la ayuda de Di Tella: el fuego final en el que se consumen los cuadernos es el plot twist ideal para la construcción del personaje Piglia, capaz de comprar 327 objetos iguales –negros, sobrios, diseñados para todo aquel que quiere ver reflejados en ellos su imagen de escritor–, rellenarlos con su letra, numerarlos, archivarlos y después eliminarlos. Cinematográficamente.

Cuando empezó a rodarse la película, Piglia estaba dando clases en Princeton, la universidad famosa por sus archivos de escritores, ese lugar donde especialistas y fanáticos van a revolver cartas, documentos, fotos y diarios de los escritores. La sección de la Princeton University Library dedicada a autores latinoamericanos es inmensa. Ahí estuvo la escritora mexicana Jazmina Barrera revolviendo los Elena Garro papers para escribir La reina de espadas. Dice que sintió algo de morbo y pudor mientras lo hacía. Vio sus telegramas, las notas con direcciones, listas, garabatos, números telefónicos, folletos religiosos, recibos para pagar.

No puedo imaginar el gesto que supone acercarse a lo que quedó de un muerto célebre, alguien que va recogiendo cada minucia, cada registro de su vida –una vida como la de otros con notas y dibujitos improvisados en los márgenes– para dejarlos a la vista de todos. Algo no está bien en esa escena que se parece a esos sueños en los que uno se descubre desnudo frente al mundo. La posteridad es una trampa.

Nos leemos en quince días.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).