|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El peruano Mario Vargas Llosa, uno de los novelistas más importantes del último siglo en lengua castellana, y activo agitador político-cultural, famoso por haber abandonado su izquierdismo juvenil para transformarse en uno de los más vocales defensores del liberalismo económico y político en América Latina, murió en Lima el domingo pasado a los 89 años.

Para despedirlo, les pedimos a nueve de nuestros autores favoritos que escribieran sobre su legado literario, sobre las polémicas a su alrededor y sobre su influencia política o literaria. Acá abajo, los primeros cuatro: Eduardo Sacheri, Andrea Calamari, Jorge Bustamante y Quintín. En este enlace, los otros cinco.

Esa es nuestra edición especial de hoy, Domingo de Pascuas. La memoria de Vargas Llosa, cuya mirada del mundo compartía tantas cosas con la de quienes hacemos Seúl, se lo merecía. La semana que viene retomamos la programación habitual.

Valentía literaria y política | Eduardo Sacheri

Vargas Llosa es uno de los mejores escritores del siglo XX, y no sólo entre los latinoamericanos. Lo califico de ese modo por diversos motivos. Me parece que hay muchos Vargas Llosa como para elegir, todos geniales. El de La ciudad y los perros, el de La guerra del fin del mundo, el de Conversación en la catedral, el de La fiesta del chivo. Menciono estos cuatro libros porque son apuestas narrativas diferentes entre sí. Alguna más clásica, alguna más vinculada con la historia de América Latina, alguna más experimental y vinculada con la historia de Perú, como es Conversación en la catedral.

No fue Vargas Llosa un autor que encontró una fórmula exitosa, distinta y especial y la explotó hasta sus últimas consecuencias. Más bien fue un autor que encontró varias fórmulas, las abandonó y buscó otras, que volvió a abandonar para encontrar otras. Eso habla de una flexibilidad y de una valentía que son otras dos características, otras dos virtudes literarias y extra-literarias que encuentro en Vargas Llosa. La flexibilidad es un síntoma de inteligencia: “hago algo, después hago otra cosa y después hago otra cosa más”. Y digo valentía por esto de arriesgarse hacia nuevos territorios, diferentes a los anteriores. Elegir no quedarse con ser una marca del boom latinoamericano, como sí le pasó a otros escritores del boom.

Por fuera de la literatura, el viaje ideológico de Vargas Llosa también me parece sumamente interesante, porque habla de alguien que se negó a quedarse en el estereotipo. Arrancó en un lugar parecido al de otros de sus contemporáneos (si sos un “intelectual”, si estás en el campo cultural, tenés que ser de izquierda) y después tuvo la inteligencia y la valentía, otra vez, de dejar de responderse sí a ese supuesto deber de ser de izquierda. Me parece que Vargas Llosa fue un humanista y se manejó como mejor le fue pareciendo; a las grandes preguntas existenciales y sociopolíticas de América Latina le fue encontrando respuestas distintas a lo largo de su vida. No encontró siempre la misma única casi rancia y oxidada respuesta.

Tuvo la valentía de quedarse a la intemperie, que es algo extremadamente infrecuente.

En ese sentido, independientemente de que uno pueda coincidir o no con las respuestas que encontró, tuvo la valentía de ir a buscarlas y tuvo la valentía de quedarse a la intemperie, que es algo extremadamente infrecuente. En lugar de moverse en la comodidad de contar con el refugio, el abrazo, la contención, el respaldo y la mirada aprobatoria del resto de los autores de su generación y más jóvenes, estuvo dispuesto a quedarse solo. O al menos bastante solo en relación a esas viejas pertenencias y viejas compañías.

Como ejemplo sirve el destrato del que intentaron hacerlo objeto en la Feria del Libro de Buenos Aires, en 2011, poco después de recibir el Nobel de Literatura. Debería haber sido un lujo para la Feria del Libro tener a Vargas Llosa como orador de apertura, pero justamente por esa independencia y esa divergencia prefirieron machacarlo desde una solemnidad pomposa, exasperante, ridícula y mediocre. Lograron que no diera su conferencia, y Vargas Llosa se tomó la cancelación con tranquilidad. Eso también hablaba muy bien de él.

El estilo invisible | Andrea Calamari

No voy a hablar acá de las ficciones de Mario Vargas Llosa sino de sus ensayos, una zona mucho menos conocida de su escritura. Pero claro, hablar de sus ensayos es hablar también de su literatura.

Una joya imperdible es La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, escrito a mediados de los ‘70, los años furiosos del boom en los que Vargas Llosa tuvo la osadía de no limitarse a ocupar el lugar de latinoamericano exótico, se declaró abiertamente afrancesado, se instaló en París, se compró un ejemplar de una de las mejores novelas jamás escritas y se dedicó a comentarla.

Me gusta su modo de concebir la crítica: ni social ni histórica ni académica ni impresionista. Todo eso a la vez pero, además, como pasa con los grandes escritores que ejercen la crítica, cuando habla de otras obras está hablando también de la propia.

¿Qué dice de Madame Bovary? Que Emma es uno de esos personajes que marcaron su vida de modo más durable que muchos seres de carne y hueso que ha conocido, que las peripecias del argumento son “una historia que se hace tiempo y lenguaje” y que, aunque Flaubert creía estar escribiendo una novela de ideas, está colmada de hechos. Eso le gusta a Vargas Llosa: si lográs que los pensamientos y sentimientos de tus personajes parezcan hechos que casi pueden verse o tocarse, estás haciendo literatura. A eso lo llama “un incurable materialismo”.

Si lográs que los pensamientos y sentimientos de tus personajes parezcan hechos que casi pueden verse o tocarse, estás haciendo literatura.

Las novelas de Vargas Llosa tienen la apariencia de ser esencialmente argumentales y lo que más se recuerda son las historias que cuenta —la vida de los cadetes en una academia militar, la corrupción del dictador Odría, el asesinato de Trujillo, los delirios de un místico y sus seguidores en Brasil, los planes del trotskista Mayta, el destino de un irlandés en África, el prostíbulo de Pantaleón, los amores con la tía Julia— pero el trabajo con la forma es lo que hace memorable a una trama. Es la forma la que decide la importancia o banalidad de los temas, su verdad y su mentira, la pervivencia o el olvido.

Vargas Llosa no suele ser considerado un estilista; creo tener una idea de la causa pero lo que no tengo es espacio así que lo dejaré para otra ocasión, pero su estilo es precisamente eso: pasar inadvertido. Cada una de las historias memorables que volvieron al recuerdo esta semana encontró su forma natural en la literatura de Vargas Llosa, como si no hubiera otra manera de contarla que no sea la que usó él. Manejar el oficio con tanta solvencia como para volverlo invisible se me ocurre la mejor suerte para un escritor.

Flora Tristán o el paraíso perdido | Jorge E. Bustamante

No todos los colaboradores de Seúl podrán presumir, como yo, de haber sido contemporáneo de Mario Vargas Llosa: él de 1936 y yo, de 1943. Nos educamos los dos en colegios religiosos, de pluma cucharita y tinteros de loza, donde aprendimos de memoria, además de las preguntas y respuestas del catecismo, muchas bellas poesías que siempre recordaríamos, con felicidad y agradecimiento.

Ambos vivimos, de jóvenes, la cultura francesa, que era la guía de quienes buscábamos una interpretación trascendente de la vida. Época del existencialismo, desde la prosa amarga de Jean Paul Sartre al optimismo ético de Albert Camus. De la voz profunda de Juliette Gréco a la impavidez poética de Georges Brassens. Del cine “con mensaje” de la Nouvelle Vague a los “gritos y usurros” de Ingmar Bergman, cuyas escenas escabrosas de Juventud Divino Tesoro y Un verano con Mónica eran censuradas. Los filósofos de la Rive Gauche nos enseñaron que la vida exige compromiso y por tanto, ser auténtica. Y autenticidad era la revolución contra el capitalismo, símbolo de alienación. A su vez, los cineastas de Los 400 golpes eran más escépticos y afirmaban (en blanco y negro) que nada podía esperarse de los afanes terrenales, salvo la salvación por el amor, aunque no fuese duradero.

Si bien el estalinismo ya había mostrado su hilacha a partir de los juicios de Moscú y la admiración de André Malraux, Romain Rolland y Bertold Brecht se había apagado, aplaudimos a Fidel Castro cuando entró en La Habana y fuimos seducidos por el Che Guevara cuando convocó a la liberación de los pueblos con el puño en alto. En aquellos años, todos nos sentíamos de izquierda y queríamos una sociedad más justa sin comprender lo crueles que pueden ser los gobiernos cuando intentan utopías. También vivimos –a través de Paris Match y los noticieros Pathé– la revuelta parisina de 1968 que incidió en su obra Conversaciones en la Catedral (1969), donde se hizo la célebre pregunta: ¿cuándo se jodió el Perú?

Entendió que todos los disensos, todas las críticas al orden vigente, son únicamente posibles en las democracias liberales.

Más tarde, el arequipeño abandonó su afición por Gramsci, Lukács y Althusser para profundizar a Ortega, Hayek, Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Francois Revel, de quienes aprendió el rol de las instituciones liberales para el progreso colectivo y la importancia de las reglas generales para la búsqueda de la felicidad individual, como reza la constitución americana. Entendió que todos los disensos, todas las críticas al orden vigente, son únicamente posibles en las democracias liberales. Pasó de simpatizar con modelos de compulsión estatal, a la comprensión de los incentivos humanos como articuladores de conductas colectivas.

Flora Tristán, la abuela peruana de Paul Gauguin y una de las primeras activistas en Francia por la igualdad de la mujer y los derechos sociales, inspiró su novela El paraíso perdido en la otra esquina (2003). Este título evoca, como La tentación de lo imposible (2004) la tragedia de no comprender las limitaciones de la naturaleza humana y el riesgo de caer en la tentación de querer realizarse en gestas sociales.

Al peruano lo conocí en 2008, en Rosario, cuando compartimos el ómnibus apedreado por militantes kirchneristas en ocasión de un encuentro organizado por la Fundación Libertad. Esos ataques reafirmaron nuestras convicciones liberales.

Cierro estas líneas señalando que tanto Juan José Sebreli como Vargas Llosa recorrieron el mismo camino, desde el marxismo al liberalismo. Ambos pudieron celebrar, en un encuentro en La Biela de Buenos Aires, esa convergencia intelectual en la madurez de sus vidas. De Sebreli rescato, yo también, la defensa del positivismo y la razón, como lo hizo la Generación del ’80, frente a los desvaríos posmodernos de Foucault, Deleuze, Derrida y otros pensadores que socavaron las bases de la Ilustración, sin reemplazarlas por ninguna otra alternativa viable.

El cuarto cuadrante | Quintín

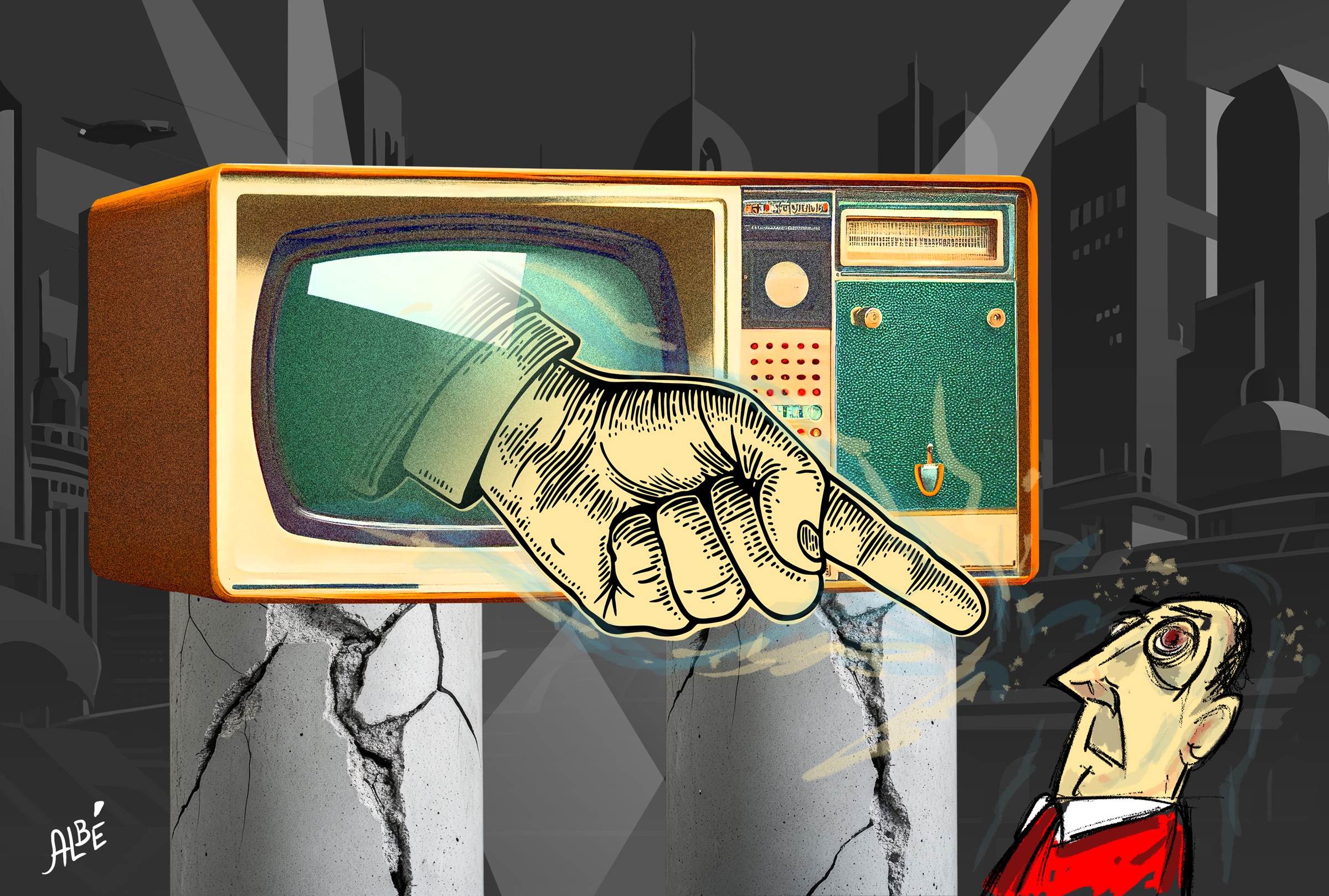

De todo lo que se dijo en estos días sobre Vargas Llosa (y fue mucho, porque era un personaje de obituario anticipado), me llamó la atención un editorial televisivo de una tal Laura Arroyo, periodista peruana radicada en España y de furibunda filiación chavista, a quien escuché en el canal español de Podemos insultar al finado durante siete minutos seguidos. Arroyo no dijo nada original, pero enfatizó la cartilla de los de su bando: que el escritor había sido un enemigo de los pueblos, un lacayo de las dictaduras y un militante fascista cuyos altos méritos literarios silenciaron unas cuantas verdades sobre este agente de la internacional ultraderechista. Me llamó la atención la particular ferocidad del discurso, pero más me llamó la atención el apoyo que tuvo en las redes sociales, donde Arroyo fue felicitada incansablemente por su valentía, por hablar sin tapujos y por haberle deseado simbólicamente al muerto un rápido descenso al infierno.

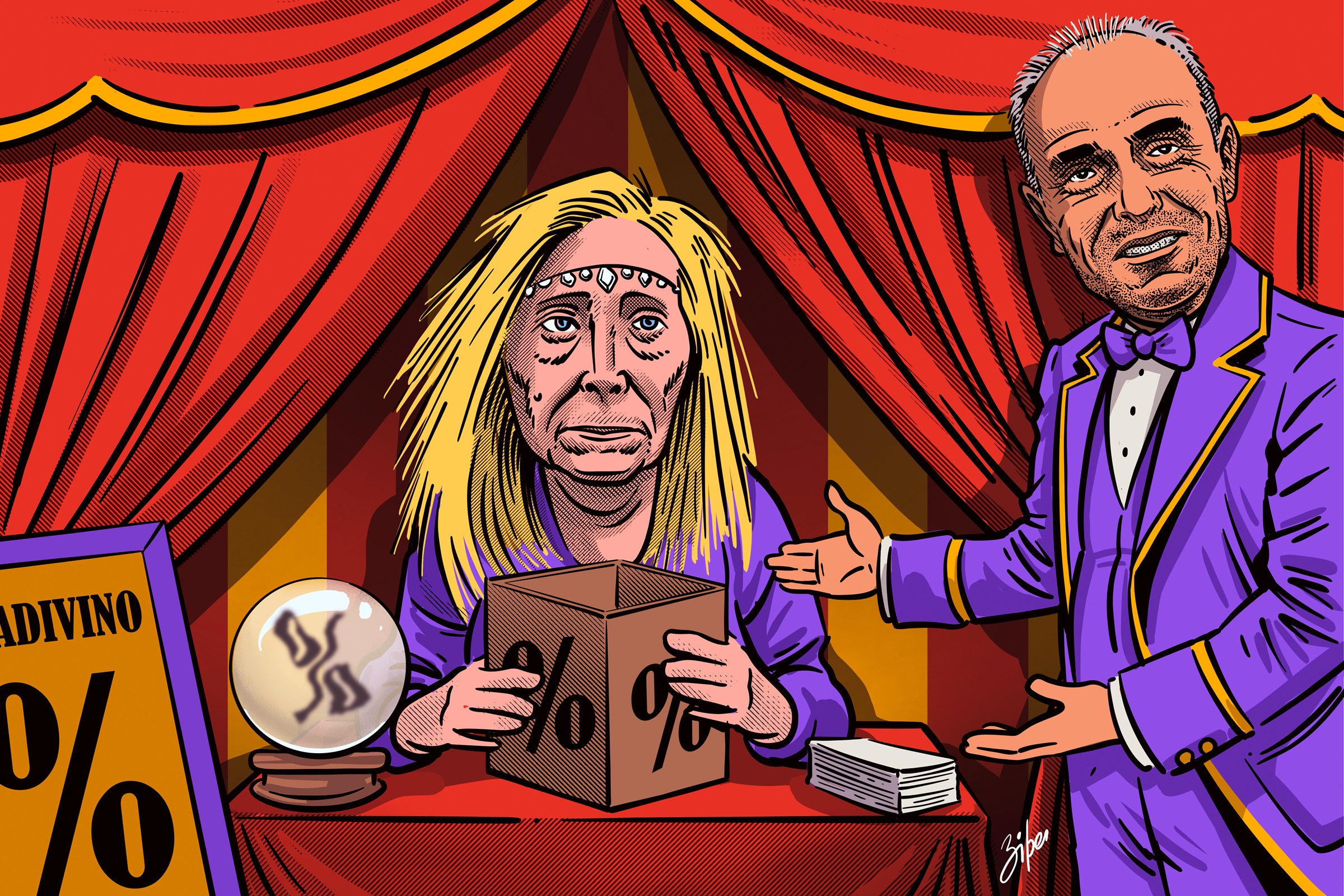

Nada de esto era inesperado. Desde que Vargas Llosa abandonó en los ’70 la catedral castrista a raíz del famoso caso Padilla, su excomunión se fue haciendo más radical, se acrecentó con su candidatura a presidente en 1990 y con su adscripción fervorosa al liberalismo en los años siguientes. Sus detractores políticos rabiaron cuando le dieron el premio Nobel en 2010. En 2011, en uno de los episodios más grotescos de la izquierda vernácula, un grupo de intelectuales argentinos cuyo vocero fue Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, logró que al reciente laureado se le retirara la invitación a inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires por ser su presencia “una ofensa a la cultura argentina”.

En 2011, un grupo de intelectuales argentinos cuyo vocero fue Horacio González, logró que al reciente laureado se le retirara la invitación a inaugurar la Feria del Libro.

González tuvo mejores momentos que ese, pero su intervención reflejó el odio que diez años después se expresaría por boca de Arroyo y de quienes veían en Vargas Llosa al demonio que había abandonado las ideas socialistas para abrazar las de sus enemigos. Creo que ni el Nobel a Solzhenitsyn provocó tanto fastidio en la izquierda. Posiblemente porque entre los estalinistas que combatían al ruso, pocos se detuvieron a pensar que era un gran escritor. En cambio, la “doctrina Arroyo” se apoya en el lugar común de que Vargas Llosa fue un grande de las letras y un miserable de la política. La primera parte de la afirmación, por otra parte, es compartida por todos los que simpatizan con sus ideas. Desde luego que muchos que lo odian por estas últimas, descalifican por arrastre su obra. De modo que si hace la habitual tabla de dos entradas para cruzar su calidad como escritor y su lucidez como intelectual, habrá muchos votos en tres de los cuadrantes (gran escritor y lúcido intelectual, gran escritor e intelectual abominable, escritor mediocre e intelectual sin valor) y muy pocos en el cuadrante que resta. Eran pocos los que admiraban a Vargas Llosa como pensador político y lo consideraban, sin embargo, un escritor sobrevalorado.

Me siento tentado a dejar una ficha en ese casillero casi vacío. Creo que, por un lado, las acusaciones a Vargas Llosa son infundios. No fue un fascista ni un defensor de las dictaduras, ni un ofensor de los pueblos originarios. Fue un intelectual de derecha moderada con una clara posición a favor de la libertad y muchos de sus escritos políticos (recuerdo como especialmente brillante una condena al colonialismo europeo en África) son de primer nivel. Su denuncia de la izquierda latinoamericana y a su proyecto de someter a sus países al hambre, la miseria y el terror está completamente justificada. El ataque a Vargas Llosa de parte de personajes como Arroyo, quien sostiene que Maduro es un demócrata, sería para reírse si no siguiera teniendo tantos repetidores que creen que un escritor liberal es un contrasentido, como si nunca hubieran terminado de digerir a Borges.

Pero el día que murió Vargas Llosa me puse a leer ‘La fiesta del chivo’, considerada su última novela “grande” y no pude resistir diez páginas.

Pero el día que murió Vargas Llosa me puse a leer La fiesta del chivo, considerada su última novela grande y no pude resistir diez páginas de esta tardía versión de la “novelas de dictado”, una especialidad de las letras regionales. Cuando Vargas ganó el Nobel, releí Conversación en La Catedral (1969), que me había fascinado a los 18 años, después de haber admirado sus libros anteriores. En esa ocasión, me pareció que la novela resistía al tiempo. Puede ser que el Chivo no haya envejecido bien y también puede ser que sea yo el que envejeció mal. Pero hay algo en Vargas Llosa y en el famoso boom que puso de moda a América Latina entre las personas cultivadas del planeta (además de la Revolución Cubana, con la que tuvo no pocos puntos de contacto) que se fue haciendo pastoso. Estos escritores —y Vargas en particular— se estancaron tempranamente como artistas. Sus nombres devinieron, en cambio, parte de la farándula ilustrada, que no se diferencia de otras farándulas ya que de ellas solo importan las declaraciones, las peleas o los romances, pero nadie se interesa realmente por sus libros (hasta se podría decir que ni ellos mismos).

Es cierto que Vargas Llosa, lector de Flaubert y de Faulkner como muchos de sus ex camaradas, fue un escritor de recursos, muy dotado para narrar, con un gran dominio de la lengua y un encomiable sentido del humor. También es cierto que se su obra dejó libros como Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidore Historia de Mayta (superiores en mi opinión al inmaduro La ciudad y los perros, al académico La casa verde o al pesadísimo La guerra del fin del mundo), que se pueden seguir leyendo con cierto placer. Pero su bibliografía es demasiado extensa y está llena de pequeños títulos que se publicaron porque era un autor que vendía, uno de los escritores que da de comer al mundo editorial con sus ferias, sus congresos y sus premios, con sus cocktails, sus programas de televisión culturales, sus mecanismos de adulación personal y de condescendencia intelectual. De todos modos, Vargas Llosa fue un nombre importante y la calidad de su obra estará más clara en el futuro, cuando sus fulgores como intelectual mediático se hayan apagado. Sin embargo, siempre se podrá decir en su favor que la pelea contra sus viejos camaradas lo obligó a mantenerse vivo hasta el final. Tal vez Vargas Llosa haya sido un figurón, pero nunca llegó a ser una momia, ese destino que suele aguardar a los longevos famosos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.