En un artículo reciente sobre la inteligencia artificial, el filósofo Slavoj Žižek afirma que, a fin de cuentas, lo que distingue a los chatbots de los humanos es que los chatbots “no son lo suficientemente «estúpidos»”; la misma sofisticación que les permite conversar con solvencia es la que les impide un manejo naturalmente equívoco del lenguaje, hecho de vacilaciones, dificultades y accidentes que a veces entrañan una verdad mayor que las de nuestras ideas –digámoslo así– claras y distintas. La máquina no puede asimilar la torpeza y el doblez, no puede captar el disimulo con que, por ejemplo, fingimos haber querido decir algo que dijimos sin querer. El peligro, entonces, “no es que la gente vaya a confundir un chatbot con una persona real”, sino que termine hablando como un chatbot, “perdiéndose todas las sutilezas e ironías, diciendo precisamente sólo lo que uno piensa que quiere decir” y evitando las imprecisiones que hacen a la verdadera densidad del lenguaje.

Aunque suene un poco lineal y un poco exagerada, la advertencia da en la tecla no tanto de un peligro futuro como de un problema presente y muy real. ¿O no sería justo decir que, al igual que la unilateralidad idiota de la inteligencia artificial, es toda la sensibilidad contemporánea la que se vuelve cada vez menos “dialéctica”, cada vez más reacia a albergar algún tipo de ambigüedad o antipatía que pueda ponerla en duda, en jaque, en juego? Rehuimos el momento negativo en pos de la “identidad”. Pero el concepto debería ser entendido no como la serie de atributos físicos, culturales o simbólicos que nos definen (identidad política, sexual, religiosa, nacional, étnica, etc.) o como el presupuesto de que semejantes atributos siquiera puedan definirnos, sino, en un escalón anterior, como la identidad entre lo real y lo representado.

Llegará el momento en que “cada uno de nosotros sólo pueda actuar de sí mismo en el momento en que está”, escribió en Seúl Javier Porta Fouz. La idea descubre un absurdo que va más allá del mundo del cine. Detrás de nuestras discusiones sobre sexo y política, por debajo de las controversias sobre el lenguaje, el humor o la historia, va abriéndose paso un mismo modelo mental, una forma mental que tiende a identificar cada vez más estrechamente la palabra con el objeto, lo empírico con lo imaginario, a aunar la dimensión material con la dimensión simbólica para darnos así, finalmente, una realidad sin pliegues.

Con el cerebro cableado así, más que un punto de partida, la inteligencia artificial es un punto de llegada.

El lenguaje inclusivo

Tomemos, por ejemplo, la emancipadora e de nuestres amigues. Es indistinto si nos resulta necesaria, irrelevante o indeseable; lo que importa es el escrúpulo con que ciñe el significante al significado, eliminando todo resto.

Antes de que pudiera ejercer alguna opresión, la o era polivalente: conjugaba dos sexos o confundía “todos” sin que uno leyera, escuchara o sintiera en ello una imposición de género. Si el sentido está en el uso, entonces la o nunca fue –ni antes ni ahora– estrictamente masculina. Nunca fue tan viril. Es más, que pudiera modular su función la hacía, para decirlo jocosamente, ínsitamente “diversa”. Y, en mayor o menor medida, lo mismo vale para la mayoría de los vocablos del contubernio machirulo: vale para usted, “el lector”, presa de una palabra convencional que no logra imponer cualidad alguna y cuyo origen histórico, por muy pecaminoso que se quiera, es, a esta altura, como tinta seca en una pluma sin punta. “El olvido”, escribió Borges, “es la única venganza y el único perdón”, y ahí languidecía la genealogía de las oes y los unos y los hombres: en el olvido.

El truco consiste en desplazar nuestra atención del uso al signo, de modo que la lectura deba detenerse ahora en una letra que contiene el sentido sin dificultades.

Pero todo cambia con un par de anteojos nuevos. La o y sus amigos adquieren un poder que nunca tuvieron. O pierden el que tenían, pierden la ambigüedad. La e llega para expresar sin rodeos la mixtura de gentes y para darle una marca visible a nuestra interioridad, que antes no lograba coincidir con los símbolos a mano. El truco consiste en desplazar nuestra atención del uso al signo, de modo que la lectura, la escucha y el habla, acostumbradas a sobrevolar las palabras, deban detenerse ahora en una letra que contiene el sentido sin dificultades, lo impone sin desvíos y puede convertirse así en un instrumento de ingeniería social.

Dicho de otro modo: llegamos al significado exasperando el significante. Lo más incómodo de esta justicia para todes no es que “suene feo”, sino ese forzamiento que exige a cada realidad coincidir lineal y necesariamente con una representación.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Ahora bien, no es fácil sacudirse el yugo. La e todavía se ve acechada por los fantasmas del antiguo régimen, por los lapsus gramaticales de quienes anuncian a “los amigues” que están “todes invitados” y demás tropiezos que sin duda encontrará por su lado el lector. Es la o pidiendo que le devuelvan su trabajo. La e, en tanto, no termina de hacer el suyo, convertida en una divisa de grupo que, por definición, es incapaz de representar a “todos”. El sentido sigue estando en el uso.

La ambigüedad sexual

Eso que se piensa y vende como respuesta a injusticias pasadas es, en cambio, una de las tantas formas de reemplazar los desfases con figuras simples y sin revés.

Hoy sería imposible para un joven Prince mantener el misterio respecto de si es blanco o negro, gay o hétero, de si cree en Dios o sólo cree en sí mismo: todas esas cuestiones no sólo estarían decididas de antemano, sino que buscarían hacer de Prince su portavoz.

Hace unos años circulaba un meme en el que él, Grace Jones, Annie Lennox, Boy George, David Bowie, Patti Smith y otros nos observan, “intrigados” por cómo “la juventud en 2020 piensa que rompe barreras de géneros”. Más allá de que las barreras no se rompan de un solo golpe, el argumento intuye que, si la androginia era osada, era justamente porque interrumpía, porque suspendía la identificación. Era sexual porque no elegía su sexo ni definía su indefinición, pudiendo así resumir en un solo cuerpo el encuentro erótico de muchos. La sexualidad andrógina tiene algo de esfinge: un enigma siempre irresuelto y, por eso, siempre activo.

La androginia era osada porque suspendía la identificación. Era sexual porque no definía su indefinición, resumía en un solo cuerpo el encuentro erótico de muchos.

Desde Little Richard en adelante, el rocanrol siempre encontró en lo andrógino un estilo natural, e incluso un género tan “masculino” como el hard rock tuvo grandes líderes que nunca parecieron simplemente “machos”. Si esa ambivalencia cesó alguna vez, fue recién en los ’90, con el auge de las bandas alternativas y la generalización de un viejo look callejero que renunciaba al resplandor. Nuestro indie de cada día, gestado ahí, curte hoy una suerte de coquetería urbana, canchera y cosmopolita, pero libre de todo misterio sexual.

La estética del sexo en la música ha quedado casi enteramente en manos del hip-pop (o el reggaetrap, según la amalgama) que, filtrándolo por la cultura stripper, lo embastece hasta despojarlo de toda dimensión interior. El perreo o el atolondrado twerk, un baile de espasmos y convulsiones, reducen la sexualidad a su ejecución mecánica, a un despliegue que de tan obsesivo se hunde solo en el ridículo. En altísima definición, cosa de dar explicitud a lo explícito, una estética grosera y torpemente frontal.

Su contrapunto es, curiosamente, la problematización del encuentro sexual mismo. Parece paradójico, pero de uno y otro lado la tendencia es la misma. El sexo, que cruza en un mismo punto todos los extremos, que confunde en su crisol el amor y el pecado, la ternura y la perversión, el recato y el desenfreno, que confunde la fantasía con la realidad y que es, tanto para novatos como expertos, un espacio de improvisación por excelencia, pide ahora un reglamento, un ritmo de consensos escalonados, una comunión de deseos diáfanos y lenguajes unívocos. Es decir, pide, también puertas adentro, una transparencia que le es ontológicamente adversa.

A no confundir: es imposible desmerecer sin más estos problemas y sus posibles soluciones. El punto es, de nuevo, que tanto estas como aquellas se piensen en términos que buscan traer al frente lo que la excede por detrás, que busquen contener lo que naturalmente desborda.

El humor

Análogo intríngulis el del humor, oficio irreverente al que, a las cachetadas, se le pide respeto. Stewart Lee tiene razón al señalar que se puede seguir diciendo cualquier cosa, pero no es menos cierto que, así y todo, acá también tiende a desaparecer la diferencia entre lo proyectado y lo real.

El humor abre un espacio de sentido en el que todo significante se separa, transfigurado, de su referente. La idea, la situación, la persona concreta a la que alude una broma no son más que un punto de apoyo para acceder a una dimensión que juega libremente con su sentido, disolviendo e iluminándolo en la risa, expresión universal de simpatía. Es una cuestión “técnica”: el buen humor no conoce la insidia. Al contar el chiste de un indio que, viendo con admiración la espuma que brota de una botella de cerveza recién abierta por un inglés, no se admira del hecho de que la espuma brote sino de que la hayan podido envasar, Kant sabía ya que “reímos no porque nos encontremos más inteligentes que ese ignorante” sino porque “la risa es una emoción que nace de la súbita transformación de una ansiosa espera en nada”, que deshace la realidad porque siempre debe “haber algún absurdo” (Crítica del juicio, 1790). Uno puede convencerse de que hay saña contra “ese ignorante”, pero el chiste –y la realidad– seguirán estando en otro lado.

No es que hayan cambiado los chistes o los mecanismos del humor. El cambio está en un modo de leer la realidad sin mediaciones ni distorsiones, sin juegos ni demoras.

De igual modo, Los Simpson nunca tuvieron ningún encono contra Apu, el personaje indio de la serie, pero no lo entendió así el comediante Hari Kondabolu, que vio en Apu una burla a los inmigrantes indios, a su propio padre, que dijo querer sopapear al actor blanco que daba voz al personaje y que hizo un documental para denunciar que el estereotipo era un estereotipo, soslayando el hecho de que en Los Simpson todos lo son y, sobre todo, de que los más queribles nunca terminan de serlo por completo (que es lo que sucede con Apu y no, por ejemplo, con el alcalde Diamante). Todo personaje de Los Simpson está a salvo de la desdicha, todos están amparados por esa simpatía universal, por el cariño del creador por cada criatura de su cosmos: como en la pesadilla de Lionel Hutz, el espíritu humanista de la serie brilla sobre nosotros como un sol que nos reúne y nos redime.

¿Cómo ignorar una verdad tan palmaria? ¿Cómo ver una afrenta en tanto candor? Pues bien, el universo de Kondabolu –al que nos vemos arrastrados también nosotros– va acortando la distancia entre la cosa y la imagen hasta que la imagen se vuelve cosa, dando a nuestras representaciones una rigidez casi empírica. Apu es su papá. Y la risa, antes refractada en una escena o una situación, recae ahora enteramente sobre el personaje para volverse burla.

No es que hayan cambiado los chistes o los mecanismos del humor. El cambio está en un modo de leer la realidad sin mediaciones ni distorsiones, sin juegos ni demoras. Por eso la indignación de Kondabolu está en sintonía con la sustitución de letras, de palabras, con la rescritura o supresión de libros, la “contextualización” de obras de arte, las varias formas de censura u ostracismo editorial, académico y artístico: es decir, con la dificultad para dejar subsistir cualquier desajuste entre lo que es o lo que fue y lo que debe o debería ser.

Los monumentos

En ese lío se inscribe también la anacrónica controversia de las estatuas. Lo pensaban Colón y sus pedacitos frente a la Casa Rosada: nuestra época ya no consagra sus héroes al bronce. Basta ver el aspecto invariablemente indigno de Nelson Mandela y Angela Merkel, de Barack Obama, la princesa Diana, Steve Jobs y, ¿por qué no?, Marcelo Gallardo, para entender que a los monumentos ya les pasó la hora. La idea de resumir el espíritu de una nación o una empresa en la figura de una persona es propia de un régimen simbólico dotado de un centro. Lo expresan doblemente los monumentos mayores, en la escultura misma y en la posición desde la que domina su emplazamiento: Marco Aurelio en el Campidoglio, la reina Victoria frente al palacio de Buckingham o, en versión farsesca, Saddam Hussein, erguido y caído en la plaza Firdos.

Pero aun las estatuas secundarias, las que presiden esquinas o se reparten por los jardines, son expresiones de la misma noción fundamental, satélites de una misma estrella. Si nuestra época no erige monumentos es porque, como ya sabemos, no encuentra cometido que la trascienda. Sin trascendencia no hay gloria y, sin gloria, no hay héroes. Por eso, antes de tumbar la efigie, el primer gesto de nuestros iconoclastas es el de devolverle su aura, el de suspender la apatía y ver, en lugar de un símbolo gastado, una celebración vigente. Leerlas hoy por lo que eran ayer. Lo mismo hacen quienes se aferran a esos generales que se lleva la grúa, como si todavía pudieran imponer el orden que, sumidos en la indiferencia, hace tiempo habían dejado de evocar.

La tarea de derribar monumentos es tan antigua como la historia misma, pero los romanos que tiraron las imágenes de Calígula al Tíber todavía veneraban las de César.

Ahora bien, la tarea de derribar y resignificar monumentos es tan antigua como la historia misma, pero los romanos que tiraron las imágenes de Calígula al Tíber todavía veneraban las de César y Augusto. Nosotros, en cambio, sabemos demasiado bien que toda estatua incurre en un exceso, que ya no podemos tomarnos en serio ninguna idealización. ¿Qué verdad hay, entonces, en quienes leen su propia época con los símbolos de otra?

Inerme al halago, la manifestante de Black Lives Matter Jen Reid accede a ocupar el podio del esclavista y demuestra, a su pesar, que aquí la memoria sólo sirve de disfraz al instante, a una coyuntura que lee la historia sin distancia, que olvida –o afecta olvidar– hasta qué punto pueden convivir lo grande y lo bajo, el victimario y el libertador, que los hombres sobre esos pedestales siempre fueron más y menos que lo que representaban y que toda estatua es, antes todo, la imagen de un orden perimido. Por eso en todo esto hay algo de sobreactuado e inútil, algo de turba pateando un cadáver.

Otra vez, un significado que sólo exaspera el significante.

Custodiar las sombras

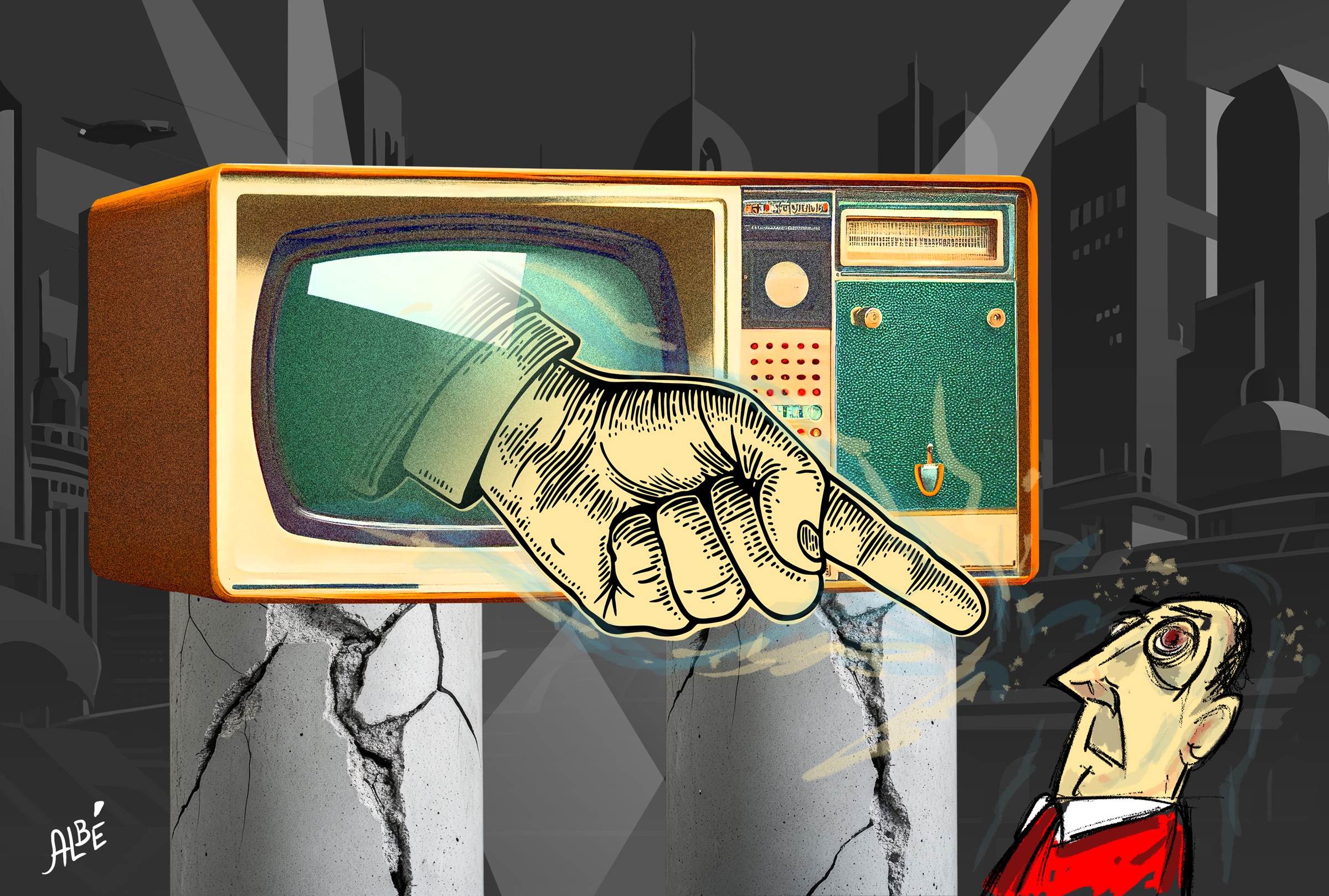

La deriva más nefasta de esta angostura es política. Que hace décadas tengamos criminales y bufones ocupando el sillón del estadista es la prueba de que todo buen líder es, por definición, una figura dialéctica: el contrapunto autoritativo de la democracia, que reúne en sí estabilidad y dinamismo y que lleva adelante un proyecto de fondo, a mitad propio y a mitad ajeno, por encima del bullicio y la coyuntura. Es decir, el tipo de figura que ya casi no podemos tolerar.

Pero, más aún que el líder, es la democracia misma la que, con su estructura de relevos y mediaciones, de límites y sospechas, de reglas que evitan que el consenso se vuelva certeza, que el jefe se vuelva dueño, que la verdad política nos sea revelada y que todos terminemos extraviados en el perezoso misticismo de “lo Uno”; es la democracia misma la que, como régimen siempre abierto, entra en crisis en una época que se cierra en la identidad.

Es la democracia misma la que, como régimen siempre abierto, entra en crisis en una época que se cierra en la identidad.

“El nacimiento mismo de la democracia”, dicen Jean-François Bouthors y Jean-Luc Nancy en Démocratie ! Hic et nunc (¡Democracia! Ahora o nunca, 2019), “est un écart”: es un espaciamiento, un intervalo, una brecha. Es “el movimiento por el cual el pueblo se pone constantemente a distancia de sí mismo” porque, a nivel individual y colectivo, esa es la única forma de abrirse al mundo, a la vida. La ansiedad identitaria pide lo contrario: fundirse en la presencia encarnada de la verdad. Su redentor es su becerro de oro.

Žižek lo advierte al final de su artículo: “Los nuevos chatbots se llevarán muy bien con los ideólogos de toda estirpe, desde la muchedumbre «woke» a los nacionalistas «MAGA» que prefieren seguir dormidos”. Lo que los une es esa sensibilidad que necesita literalidad porque ya no entiende la metáfora. O, peor, que ya sólo puede leer la metáfora en sentido literal. El robot es espejo de la chusma.

Lo que le va faltando a nuestra inteligencia es, justamente, artificio. “El verdadero artificio”, escribió Baudrillard en La transparencia del mal (1990), “es el del cuerpo en la pasión, el del signo en la seducción, el de la ambivalencia en los gestos, la elipsis en el lenguaje, la máscara en el rostro, el del rasgo que altera el sentido y que por eso mismo llamamos rasgo de inteligencia”. Nuestro enemigo es la nitidez. Es la lectura directa de palabras, símbolos, conductas, historias, fantasías; la superstición sobre sus desfases e intersticios; la convicción de que uno piensa mejor conjurando las oscuridades. Es al revés: ante el avance de la máquina, conviene custodiar las sombras y despejar la luz.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.