Hace ya varios años que la figura de la “grieta” política tiene en Estados Unidos un sentido mucho más preciso y menos tramposo que aquí en Argentina. Es probable que ya ni siquiera tenga sentido tratar de determinar quién tiró la primera piedra o quién radicalizó a quién, aunque sí parece mucho más razonable suponer que la llegada de Donald Trump a la presidencia fue más un síntoma que la causa del desborde hacia los extremos ideológicos no sólo de las dos grandes fuerzas políticas tradicionales (o, al menos, de sectores internos muy numerosos e influyentes), sino también de muchas de las instituciones, empresas y organizaciones que regulan e inciden en el funcionamiento social de un país tan vasto, complejo y diverso. De este modo, el coreacentrismo en Estados Unidos se vuelve una posición no sólo virtuosa y valiente, sino además la única posible para cualquiera que desee evitar los debates tóxicos, las argumentaciones pueriles y las suposiciones más absurdas presentadas como verdades reveladas.

Esta pospandemia es sin dudas una de las situaciones más difíciles de transitar para los americanos en las últimas décadas. Lo que se observa a simple vista es inflación en alza, caídas en los mercados y recesión inminente, mientras la guerra en Ucrania se vuelve un desafío geopolítico mayúsculo y el disparador de una estampida de los precios de la energía. La cereza de este postre difícil de digerir es entonces el deprimente panorama de guerras internas sociales y culturales que lejos está de ofrecerle un respiro (ni digamos ya una solución) al ciudadano promedio. En efecto, la agenda pública parece copada por las posturas del movimiento Black Lives Matter y la cultura woke (con la violencia de sus acciones directas, su neopuritanismo y sus luchas identitarias, sus prácticas de tintes estalinistas en las grandes universidades y su visión de Estados Unidos como una sociedad estructuralmente tiránica y racista), quienes no dejan de discutir a los gritos o incluso chocan físicamente contra los variopintos grupos que se hicieron tristemente célebres en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 (sectores supremacistas, grupos creacionistas, milicias de distinto pelaje).

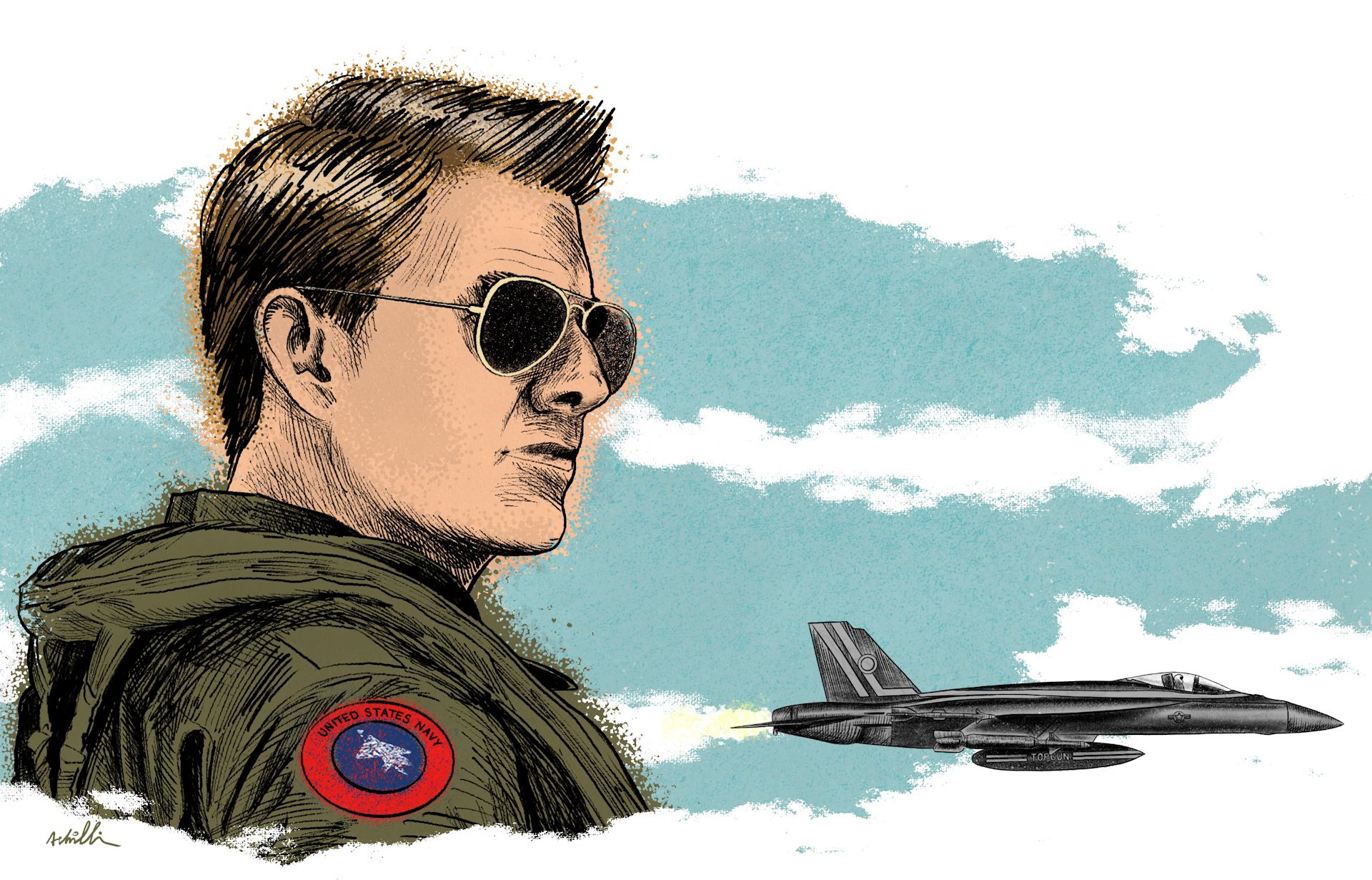

Así las cosas, en medio de semejante desajuste, el esperado estreno de Top Gun: Maverick y su furibundo éxito comercial posterior fueron saludados por los sectores más diversos (y con argumentos muchas veces contrapuestos) como el fenómeno cultural más terapéutico y vigorizante en mucho, mucho tiempo. Por izquierda y por derecha, en la prensa más tradicional y en los foros más trasnochados, los columnistas políticos, los periodistas culturales, los críticos de cine y los analistas de mercados, todos coincidieron en que la secuela de aquel lejano film de 1986 era justo lo que Estados Unidos necesitaba en este momento, de ahí su éxito arrollador. Y, por extraño que parezca, todos tienen algo o mucho de razón en los motivos que esgrimen. Veamos por qué.

Todos coincidieron en que la secuela de aquel lejano film de 1986 era justo lo que Estados Unidos necesitaba en este momento, de ahí su éxito arrollador.

Lo primero que habría que decir es que Top Gun: Maverick sorprende por sus evidentes méritos cinematográficos. En la era del cine digital y de las infinitas posibilidades que brinda la CGI, resulta por demás llamativo que una película de acción provoque tal entusiasmo en la crítica y en los espectadores. El efecto inmersivo, se repite una y otra vez en todas las reseñas, esa sensación de estar dentro mismo de los aviones, de disfrutar o sufrir el vértigo y el peligro sin percibir ni por un instante que las escenas o la narración se puedan volver confusas, resulta ser mucho más un mérito de los realizadores que de los equipos de efectos especiales. En este sentido, la nueva Top Gun es una película atípica para el mainstream actual porque no deja ningún flanco descubierto y cumple de sobra con las exigencias multitarget por la solidez de su guion; por su cabal comprensión del significado de la historia y el fenómeno cultural que la secuela viene a retomar y continuar; por la honestidad de sus recursos y por el respeto que así demuestra por el público; por la precisa elección del elenco y por sus eficientes actuaciones; por su vocación para recuperar un cine adulto pero no solemne, entretenido pero no banal, espectacular pero no estridente, que no subestima al espectador y mucho menos lo sermonea. Que todo esto resulte una rareza habla mucho más del lamentable estado de la cultura americana en general y del cine de Hollywood en particular que de ninguna otra cosa. Porque Top Gun: Maverick es una gran película, sin dudas. Pero hubo una época no tan distante en la que cada semana era posible encontrarse con opciones de la misma o incluso mejor calidad en cualquier cartelera. La excepción solía ser la regla.

Luego sí, están las interpretaciones particulares según las preferencias ideológicas, cada una haciendo hincapié en algunas de las muchas particularidades de la película y de sus peripecias antes y después del estreno. Christian Toto, crítico de tendencia conservadora, reconoce y celebra en su blog la inteligencia de Top Gun: Maverick para eludir por arriba los molestos obstáculos de las guerras culturales actuales, más aún en un contexto tan distinto a la euforia reaganista en que se vivió la película original. Por su parte, John Nolte, de Breitbart News, cumple con lo que podríamos esperar del medio en que publica su comentario y aclara que lo escribe sin siquiera haber visto la película (ahre), pero que así y todo, por lo que le contaron y por lo que leyó, no podría estar más feliz por el éxito de esta secuela. En su opinión, que a una película que tiene por protagonista a un héroe militar –prototipo del macho blanco y heteronormativo– le vaya tan bien sólo puede significar una cosa: la confirmación definitiva del hartazgo del gran público con la cultura woke. ¿Tiene razón? Puede que sí, puede que no.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Más hacia la izquierda lo tenemos a Max Boot en su columna del Washington Post, a quien parece resultarle mucho más interesante pelearse de manera infantil con los derechistas más vocingleros que detenerse a pensar la película con algo más de profundidad. En su opinión, lo más relevante de todo es que los comentaristas de FOX News y otros medios afines están equivocados: Top Gun: Maverick no es de derecha simplemente porque el militarismo intervencionista dejó de ser un discurso de la derecha, mucho más preocupada por el America First y por lavarle la cara a Vladimir Putin que por el rol de Estados Unidos en el orden internacional. Y la película hasta podría ser progresista, porque puede que su protagonista sea el clásico white guy, pero ahí están los pilotos que el bueno de Maverick deberá preparar en la academia. Un grupo tan selecto como heterogéneo, que se ocupa puntillosamente de cumplir con todos los cupos de género y etnia de rigor. Todo cierto, pero más bien intrascendente.

Mucho más interesante resulta la lectura de Ross Douthat en el New York Times, quien no duda en mostrar su hartazgo por el deprimente estado de la situación política y económica en su país, así como también por el triste espectáculo de un Hollywood que no puede dejar de mirarse su ombligo y levantarle el dedito a un público que, en respuesta, opta por romper todos los récords de rating de la ceremonia de los Oscar, pero a la baja. Para Douthat, la aparición de la secuela de Top Gun es tan refrescante en sus formas como en los valores que enaltece: el heroísmo, el deseo de superación individual, la competencia por ser el mejor de todos sin descuidar el triunfo y bienestar del equipo, la maduración y el amor filial, el respeto por el legado de quienes nos precedieron. Hasta se anima a hablar de la posibilidad de un “renacimiento”, tanto de la grandeza de Estados Unidos como del espectáculo cinematográfico como hecho artístico y fenómeno social y comunitario. Ésta es, sin dudas, una película que debe vivirse en una sala de cine, sentado en una butaca y rodeado por desconocidos, y no en el propio hogar con una pantalla de dimensiones más reducidas.

Los roces diplomáticos derivados del aleteo de aquel murciélago en Wuhan forzaron la retirada de la productora china Tencent del proyecto.

Pero con Top Gun: Maverick todavía hay mucha tela por cortar. Los parches de la bomber jacket del indómito aviador, sin ir más lejos, fue un asunto que se discutió mucho en las semanas previas al estreno del film. Recordemos que en el afiche que se difundió como adelanto antes de la pandemia de COVID se podía advertir la ausencia de las banderas de Japón y de Taiwán en la dichosa campera, lo cual era un guiño evidente a los coproductores chinos de la película y a los censores del régimen de Pekín. Pero claro, los roces diplomáticos derivados del aleteo de aquel murciélago en Wuhan forzaron la retirada de la productora china Tencent del proyecto, por lo que en el estreno de este año los dichosos parches reaparecieron en todo su esplendor. Al respecto es muy interesante una nota de Eric Schwartzel en el blog Common Sense, quien nota que el tiempo transcurrido entre las dos películas de Top Gun va de la inminente victoria sobre la Unión Soviética a la deshonrosa retirada estadounidense de Afganistán. Y si el primer episodio fue un clásico ejemplo de toda aquella potentísima tradición de soft power que Hollywood supo construir a lo largo de las décadas, esta secuela llega justo cuando los gigantescos mercados e industrias cinematográficas que Hollywood ayudó a crear y desarrollar (los de China, desde ya, pero también los de India) consideran que ya es tiempo de independizarse y morder la mano que durante tanto tiempo les dio de comer. Una mano que, incluso, estaba concediendo demasiadas cosas con tal de superar las barreras ideológicas de entrada a las boleterías asiáticas. Schwartzel señala entonces que aún es muy pronto para saber si los intereses de los espectadores americanos y los de los funcionarios del Departamento de Estado volverán a coincidir tan linealmente con los de los accionistas de las grandes productoras, pero que el enorme éxito de Top Gun fronteras adentro podría resultar una guía para quienes quieran conquistar a las grandes audiencias globales para el lado de la democracia y el mundo libre en este nuevo mundo bipolar que ya empieza a mostrar sus rasgos.

Ahora bien, si bien es cierto que la secuela supera claramente a la original, hay algo de aquel espíritu de los ’80 que ni siquiera Top Gun: Maverick parece capaz de recuperar. Y eso puede que se deba menos a que nosotros hayamos envejecido mucho peor que Tom Cruise y más a que ciertos imperativos de este tiempo terminan pesando. No se trata solamente de que Maverick haya madurado y se sienta más responsable por el destino de su joven equipo de una manera incluso paternal (algo muy evidente en su relación con Rooster, el hijo del malogrado Goose), sino de que en los tiempos que corren a ningún joven piloto se le ocurriría dar vuelta su avión para sacarle una polaroid burlona a la tripulación del avión enemigo. Sería demasiado para un piloto –real o ficticio– y sería una escena que difícilmente encontraría un director dispuesto a filmarla. La nafta alcanzó para evitar la solemnidad y hacer gala de cierto humor, pero no para mostrarse irresponsable. Del mismo modo, si la Top Gun de Tony Scott se sentía tan inimputable como para llevar a la pantalla el homoerotismo de la escena del partido de vóley, o también aquella escena de sexo con Kelly McGillis estilizada hasta el ridículo, en esta secuela el deporte playero se convierte en un ejercicio de estricto aprendizaje de las bondades del trabajo en equipo, y nada más que eso. Imposible calentarse con algo así. Y aunque Jennifer Connelly también se luce como la nueva contraparte romántica de Maverick, su escena íntima es apenas una excusa para el paso de comedia del amante furtivo sorprendido en plena huida.

Qué tendrá el petiso

En la nota de Breitbart News mencionada más arriba hay un parrafito interesante: se trata de un rescate emotivo de la importancia de las grandes estrellas del Hollywood clásico. Dice así: “¿Quieren saber por qué Tom Cruise es una de las pocas estrellas de cine vigentes? No es por su aspecto, su aparente incapacidad de envejecer o su talento. No, Tom Cruise es una estrella porque entiende el estrellato de la misma manera en que lo hacían John Wayne, Errol Flynn, Gene Kelly, Bette Davis, Warren Beatty o Jack Nicholson. ¡No se trata de vos, se trata de la audiencia! Sorprendelos, hacelos reír, hacelos llorar, inspiralos, ensanchá sus horizontes. Mostrales algo nuevo. Pero nunca, nunca los menosprecies ni te comportes como alguien superior a ellos”.

Es una idea interesante, populista, que llama al entusiasmo y a la sensación de verdad revelada aun cuando no estemos del todo seguros de que haya evidencia suficiente como para demostrar que es efectivamente cierta. Pero, así y todo, es imposible entrar a un cine a ver Top Gun: Maverick y salir de ahí sin estar profundamente convencido de que sí, Tom Cruise es el rey de Hollywood, del mundo libre, de todo el mundo y quizás del universo en su totalidad. Lo suyo es más que una actuación, es la personificación de una carrera monumental, es la magia que se despliega ante nosotros cada vez que se para delante de una cámara. Lo conocemos bien a Tom Cruise, lo vimos todo desde el principio, lo vimos apenas como una cara bonita y un chico con actitud. Lo vimos después en duelos memorables contra Paul Newman y Jack Nicholson, cuando les avisaba que por supuesto iba por sus cabezas. Lo vimos también como héroe trágico y hasta como un asesino a sueldo desalmado. Y lo seguimos viendo como un héroe de acción para quien nada es imposible, que sabe que, aunque se esfuerce en disimularlo, los años pasan y empiezan a pesar. Pero que siempre parece ser capaz de un último vuelo, una última misión, una última hazaña imposible. Otra y otra más.

Siempre supimos que no era un petiso cualquiera, faltaba más. Ahora también sabemos que es el petiso más grande de todos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.