La transición tecnológica del VHS al DVD se había retrasado más de lo que lo que la afiliación a la clase media podía tolerar. Yo era el único de mis amigos que seguía alquilando cassettes en un localcito al frente de la plaza mientras el resto compraba discos pirateados en los semáforos de la ruta. La persistencia en el retraso tuvo su lado bueno: las películas en VHS venían con publicidad sobre otras películas al principio de la cinta. Yo había conocido a Bette Davis gracias al Canal 7, y por ese instinto elemental en que se enclava el deseo por los hombres que tiene su contraparte insospechada en la busca de mujeres como Bette Davis fue que alquilé una película suya en la que había un avance de Muerte en Venecia (1971). Para la generación que no lee era bastante común llegar a Thomas Mann gracias a Visconti y llegar a Visconti gracias a alguna diva como María Callas, Anna Magnani, Silvana Mangano o, en mi caso, Bette Davis, que nada tuvo que ver con Visconti. La cosa era que más tarde o más temprano todos los putos terminábamos en Tadzio.

Para cuando lo conocí, yo tenía más o menos la misma edad que Tadzio en la película. Lógicamente era lo único que teníamos en común. Me faltaban, además del origen nobiliario y del admirador decadente, el amiguito fornido con el que juega en la playa. La impertinencia del deseo del puto es implacable: en lugar de envidiarle la belleza, la riqueza, sus vacaciones en el Adriático mientras yo pescaba mojarras en el río de las Pavas, le envidiaba el amigo con el que se tocaba peligrosamente en la playa.

Por aquella época (parece que fueron siglos, pero fue entre diez y veinte años atrás) los gays, a contramano del mundo, todavía teníamos como modelos al cine, a la música, a la literatura y al habla de la clase media alta. La necesidad de la inclusión y de compensar lo que se creía una falta incentivaban en exceso esa tendencia, que muchas veces creaba una caricatura esnob. Hobsbawm señala que desde mediados del siglo XX los jóvenes de clase media y alta tomaron como modelo para su consumo cultural el estilo de la clase baja. Tal vez la figura del gay sofisticado era notoria (además de otros talentos) por esta senda opuesta a la señalada por Hobsbawm en la que se encontraban algunos por necesidad y otros por gusto. Pero lo cierto es que hay desde siempre la sensación conservadora de que las nuevas costumbres se degradan en relación a las pasadas.

Y la llegada a Thomas Mann nos permitió a muchos trolos conocer otra obra suya que trata sobre esa decadencia, pero en medio de la inflación alemana de los años ’20.

Y la llegada a Thomas Mann por intermediación de Tadzio, de Bette Davis o de quien sea nos permitió a muchos trolos conocer otra obra suya, un poco menor pero no por ello menos turbia, que trata sobre esa decadencia (la del VHS que no pasa al DVD y la de las costumbres), pero en medio de la inflación alemana de los años ’20. Mann habla ya de ese declive en el período de entreguerras a pesar de que Hobsbawm concretamente señala que para tal período la hegemonía cultural de los valores de clase media estaban intactos. Tal vez la explicación se encuentre en que en la Alemania sobre la que escribe Thomas Mann había mucha inflación.

La inflación como problema cultural

En la Argentina hay inagotables estudios y reflexiones sobre la influencia de unas cosas sobre otras: de los medios sobre la vida cotidiana y las decisiones electorales, del rock sobre las hinchadas de fútbol, de la cumbia sobre las campañas políticas, del neoliberalismo sobre la amistad, del cine sobre las representaciones sociales, de la dictadura sobre el cooperativismo, de Estados Unidos sobre el trabajo doméstico, del lawfare sobre la salud mental, pero no he podido encontrar (por fuera de los papers de economistas para economistas) nada que se pregunte siquiera sobre la influencia que tiene en la sociedad la obstinación argentina de una vida en la inflación.

Desorden y dolor precoz (1925) es una novela corta en la que Thomas Mann trata la decadencia moral a causa de la inflación representada en una familia. Como es de esperar, hay referencias obvias a la degradación del dinero al punto de que hay momentos en los que parece que Mann hubiera leído a Béla Balassa y a Paul Samuelson (nacidos más o menos contemporáneamente a la obra, uno en 1928 y otro en 1915) y tratado de explicar el efecto que lleva sus nombres en el detalle preciso de una familia que puede pagar el sueldo de las mucamas pero no puede renovar la ropa, ni comprar un repuesto para el baño (que además de pagar no pueden conseguir porque no hay existencias).

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

La historia trata sobre la familia de Abel Cornelius, profesor de Historia especializado en la España de la Contrarreforma. Su familia está integrada por su esposa, sus cuatro hijos, los abuelos de estos y tres sirvientes. Otro trazo de la obra que nos puede resultar familiar es la caída en desgracia de las cocineras, que hasta la inflación eran miembros de la clase media baja y que se resisten a ser llamadas cocineras, a usar cualquier vestimenta que las anticipe como tales y cuya dignidad raída todavía les permite servir la mesa con la frente en alto y sin mirar a los comensales. Pero las señas estrictamente económicas son lo menor de la historia porque la inflación no es sólo un problema económico, la inflación es un problema cultural.

Los hijos del profesor Cornelius que hacen trampas para recibir más huevos que los semanalmente asignados por el Gobierno no cifran en ese proceder la integridad de sus bajezas: además no respetan a sus mayores, se esfuerzan tan poco por todo que más que alemanes parecen sevillanos, no cuidan su pequeño prestigio, tienen como proyección de su futuro una réplica inalterada de sus conductas presentes, tratan a todos por su nombre de pila y se visten igual que el personal de servicio al punto de que el profesor Cornelius, de lejos, llega a confundir a su hijo con su sirviente. En este detalle grotesco e incorrecto se sincera un pensamiento incómodo, ¿o acaso hasta al más progre de los profesores universitarios no preferiría que su hijo no luciera, a lo lejos, como un empleado de casas particulares? Es importante señalar que Thomas Mann no fue un escritor consevador, la lectura de su biografía y la de su familia por momentos incomoda por sus vidas transgresoras. Y nosotros, que estamos acostumbrados a que cualquier comentario que cuestione la dejación del esfuerzo necesariamente pertenezca a un espíritu reaccionario, podemos preguntarnos si la indolencia que representa Mann en la vida de una familia que alguna vez tuvo un rumbo acaso no nos retrata.

El partido de las preferencias temporales

La provisión constante de dinero inventado desconfigura el examen a que sometemos a las decisiones en torno a nuestros deseos y su contención y en torno al esfuerzo y su recompensa. Cuando se quiere hablar de estos asuntos en economía se hace referencia a las preferencias temporales, pero la certeza de que no tiene sentido alguno contener cualquier gratificación presente porque su restricción no prospera en una recompensa que valga la pena el sacrificio desordena todas las prioridades. El lenguaje cotidiano restringe muchas veces el concepto de lo económico sólo a lo dinerario y no a la relación de los individuos con la escasez. Si aceptamos como tempranamente válida la premisa de que todo es política, también podríamos aceptar –en contra de la estupefacción de los sensibles– que todo es mercado, es decir, que todo está mediado por las relaciones (transacciones) entre nosotros, los demás y las cosas, todo está contenido en ese sistema en que se despliegan las complejidades de la interacción humana. Todo lo que valoramos, lo valoramos en función de nuestra finitud, de nuestras restricciones y en relación con la mezquindad de la existencia. Si fuésemos ubicuos y eternos o no tanto, si viviésemos en promedio veinte años más y la juventud se extendiera en la misma proporción, todas las cosas que nos rodean, desde el amor hasta las combinaciones del subterráneo, tendrían otra ponderación en nuestras vidas. Por eso, hasta la cultura es mercado. Mejor dicho, antes que cualquier otra cosa, la cultura es mercado.

¿Qué valor tienen, entonces, la caridad, la generosidad, la empatía, la solidaridad si no tienen costo alguno? La generosidad surge de una supresión de lo propio en beneficio de otro, es privarse de lo que uno tiene por el bien de los demás. No es caritativo ni solidario quien inventa el dinero con que asiste al necesitado. No hay ninguna virtud en esa generosidad, que como vemos tiene ramificaciones tan desfavorables en las cuentas como en las conciencias. ¿Cuál es la real determinación de una sociedad que se asume solidaria pero que asiste a sus miembros más necesitados con plata inventada? Así cualquiera es bueno. Aunque el costo del gesto de hoy es la inflación de mañana, el retraso –cada vez más corto– entre el gesto humanitario y su consecuencia desliga artificialmente las responsabilidades.

Y en un ámbito más próximo y elemental, ¿qué consecuencias desencadena en las personas tener altas preferencias temporales, es decir, favorecer toda satisfacción momentánea en menoscabo del bienestar futuro como correlato de una vida sumida en la certeza de que disponemos con seguridad sólo de lo presente, de que el mundo se limita al hoy, de que todo lo que integra y simbolizan nuestro trabajo y nuestra herencia se degrada en el tiempo en una cadencia más rápida que la del paso de las horas? ¿Cómo se alteran las prioridades cuando el medio en que se vive no favorece la contención del gasto, la limitación de los impulsos, cuando no premia la austeridad, ni las horas trabajadas, ni las estudiadas, cuando da lo mismo el aporte que la imprevisión? ¿Cuántos trabajos improductivos existen porque el dinero para pagarlos no cuesta nada? ¿Y cuántos trabajos no existen porque resulta caro trabajar?

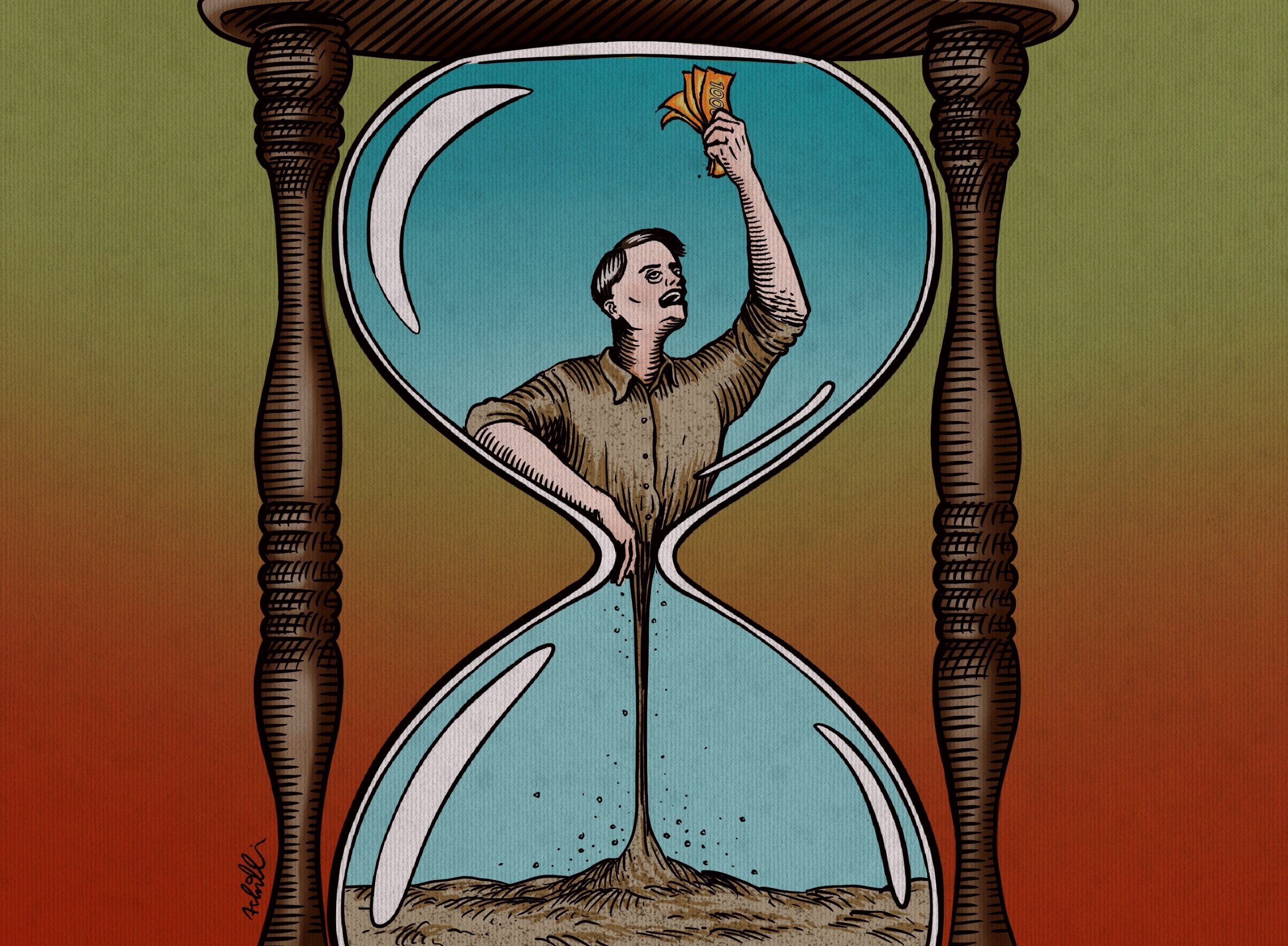

La consecuencia última de la inflación crónica es que la plata vale tan poco que las horas de vida destinadas a ganarla no compensan el esfuerzo realizado.

La consecuencia última de la inflación crónica es que la plata vale tan poco que las horas de vida destinadas a ganarla no compensan el esfuerzo realizado. Estas preguntas que suenan a señora indignada que llama a la radio se tornan personales cuando uno se cuestiona a sí mismo cuánto más previsor habría sido, cuánto más austero, cuánto menos hedonista si el contexto hubiera sido otro. ¿Cuánto más y cuánto mejor hubiéramos trabajado si el precio de alejarnos de nuestras familias valiera la ausencia? Es fácil justificar los vicios propios en una crisis común, pero también es de una tremenda ingenuidad creer que las consecuencias negativas de la cultura de un país que literalmente inventa plata no nos afectan en las más íntimas de nuestras decisiones. ¿Qué tenemos de especiales para estar por fuera de la estadística?

El profesor Abel Cornelius, el protagonista de Desorden y dolor precoz, testigo de la decadencia de su familia, de su casa y de su país también vive de una gloria caduca. Es titular de su cátedra gracias a una publicación que editó hace muchos años. Nunca más escribió algo valioso y su prestigio académico se deshace en la inacción. Me recordó a los tres premios Nobel de ciencias argentinos que la reivindicación de la menguante educación estatal siempre rescata, como si fuera posible que hoy la Argentina produjera un premio Nobel en ciencias y como si esos señores no hubieran sido gorilas recalcitrantes ajenos a la cultura de la recompensa sin esfuerzo de una sociedad que al organizarse inventa guita.

Hace unos días vi una arenga en Twitter que invitaba a votar al peronismo bajo la premisa de que representa la única vía para la obtención de recompensas inmediatas menores, como el asado del domingo y un fin de semana en la costa. Tal vez el peronismo, indescifrable para el mundo de los doctores, sea sólo eso: el partido de las preferencias temporales.

La hija menor del profesor Cornelius se llama Ellie y es su favorita. Tiene una crisis de nervios cuando cae en la cuenta de que uno de los invitados a una fiesta que hicieron en su casa nunca podrá ser su hermano. Todos comprenden que la perturbación de la niña tiene otras razones, lo comprenden tácitamente, que es la mejor forma de comprender las cosas. Cuando logran calmarla, el profesor Cornelius se tranquiliza en la certeza de que los niños olvidan todo al día siguiente. Mientras su hija se sume en el sueño, Cornelius desea “que respire el olvido con cada respiración que respira” y se alegra al pensar que para su hija hay un abismo entre la noche y la mañana, que los niños viven al día. Nosotros también.

Vivimos en un país en el que es carísimo resignar el ocio. Es improbable que hasta el más diligente de los argentinos no revele signos de la decadencia común porque, como decía Borges, es inevitable no guardar semejanzas con nuestros contemporáneos.

Por eso voté en contra del peronismo. Lo hice por un principio ordenador básico, por un acuerdo común primitivo, por una idea anterior a todas las demás: que no sea caro ser mejor. Voté en contra el peronismo con la misma actitud de las cocineras de Cornelius, esas que guardan su dignidad raída, para reafirmar, como dice Mann, “las agudas sensibilidades de la antigua clase media”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.