Sin empresas no hay desarrollo. Un viejo adagio latino de frecuente utilización jurídica rezaba que “nadie da lo que no tiene” (nemo dat quod non habet). El principio es tan obvio que parece tautológico, ¿quién podría dar aquello que no posee? Si no se crea valor, no se puede redistribuir nada. Por lo tanto, las empresas, creadoras de valor económico, son una causa necesaria –aunque no suficiente– para el desarrollo de una sociedad. El que tenga un mejor argumento que lo presente.

De todas maneras, Argentina tiene muchas menos empresas de las que necesita para generar desarrollo sostenible e inclusivo. Y lo grave es que vamos de mal en peor. Hay, al menos, cinco motivos por los que revertir la tendencia va a ser muy trabajoso.

Primero, las reglas de juego imperantes generan obstáculos casi insalvables para muchos negocios. Segundo, el costo del fracaso –la posibilidad más certera al momento de emprender– es desmesuradamente alto. Tercero, como consecuencia de lo anterior, nacen pocas empresas, están aglomeradas en los grandes centros urbanos, son chicas y no exportan. Cuarto, ser empresario es mala palabra y ganar plata está culturalmente deslegitimado. Y, en quinto lugar, el sistema actual tiene ganadores que inhiben la posibilidad de cambio porque se resisten a perder privilegios. Sin abordar sus pérdidas, no hay pronóstico de mejora.

1. Reglas de juego

“Reglas de juego” es un concepto amplio en el que se incluyen varias cosas: el peso y la cantidad de impuestos, la complejidad burocrática (y la corrupción), el costo laboral (incluyendo la alta litigiosidad), el acceso a financiamiento y la inflación. Con estas reglas de juego, ser empresario en Argentina es imposible.

¿Qué le diríamos a un viejo conocido, un poco malandra y con fama de mal pagador, que nos propusiera un negocio donde nosotros tenemos que invertir el 100% del capital y él cada año se lleva todas las ganancias y aproximadamente el 6% del capital inicial? No es una pregunta hipotética, sino el trato que les ofrece Argentina a las empresas medianas. Según Doing Business (Banco Mundial, 2019), Argentina tiene una tasa de imposición total (una especie de suma de impuestos) equivalente al 106% de la rentabilidad para las empresas medianas. Supimos estar peor: llegó al 140% en 2014. Si no cerraron miles de empresas fue porque consiguieron beneficios ad hoc (un “régimen especial”) o porque incumplieron.

Está demostrado empíricamente que tener representantes del Estado en los directorios de grandes compañías (producto de la estatización de las AFJP, en 2008) afectó negativamente el valor de esas empresas: el Estado no es un gran socio. Pero mirando sólo las grandes nos olvidamos de que con las reglas actuales el Estado argentino es socio mayoritario de todos los emprendedores y pymes del país. Sísifo nos mira de reojo, esperando que no le toque esta piedra, que además de pesada es compleja: existen casi 170 impuestos, cargas y tasas. Absurdamente, todo este costo transaccional no está justificado, porque sólo 11 de esos impuestos ya representan el 90% de la recaudación del Estado. Como los diferentes niveles gubernamentales no logran consensuar mecanismos justos y transparentes de distribución de la recaudación, cada nivel avanza con sus tributos e impuestos para garantizar la caja. Los manotazos del Gobierno nacional a la CABA sólo generan mayor incertidumbre. El que paga los platos rotos de esta desorganización es el sector privado, que en algunas industrias tiene que afrontar más de 40 impuestos y tasas.

Los impuestos son solo una parte del problema: si Kafka volviera a la vida reescribiría El Proceso inspirado en ejemplos argentinos.

Los impuestos son solo una parte del problema: si Kafka volviera a la vida reescribiría El Proceso inspirado en ejemplos argentinos. Por lo inverosímil y absurdo, se destaca particularmente la “des-digitalización” de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que se dio en el medio de la cuarentena fase 1, que mantenía las oficinas de la IGJ cerradas. O sea, en el improbable caso de que un emprendedor hubiera querido comenzar una empresa en julio de 2020, no lo habría podido hacer de manera digital (porque el sistema se había abandonado) ni presencial en papel, porque las oficinas estuvieron cerradas hasta prácticamente fin de año. Sólo Argentina es tan innovadora que papeliza y presencializa trámites online durante una cuarentena en la que, simultáneamente, pide #QuedateEnCasa.

La economía también mostró que hay una correlación entre más complejidad administrativa y mayor discrecionalidad (o corrupción). La simplicidad es ecuánime y transparente. Quizás por eso la ineficiencia técnica en el país sea tan alta que se estima que “las fugas” administrativas, por no decir el robo y la negligencia, alcanzan los 7,2 puntos del PBI, según el BID.

Las cargas laborales son las más altas de la región y la litigiosidad laboral funciona como un desincentivo para el empleo. Así, Argentina fue estructurando un sistema de castas laborales donde los empleados en relación de dependencia alcanzan privilegios que son sólo una ilusión para el 50% de la población económicamente activa, como vacaciones pagas, aguinaldos, indemnización y ART. La otra mitad no llega porque los costos de este sistema son impagables. Muchos beneficios para algunos; ningún beneficio para los demás. Como decían los cerdos de Orwell: “Somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”. La tonalidad de grises en la contratación es muy amplia, incluyendo el monotributo forever del que no escapa ni el Estado, a quien los riesgos de los juicios laborales le importan poco. Las reglas son tan incumplibles que no las puede respetar ni el sector que las diseña.

El crédito bancario al sector privado apenas supera el 10% del PBI en Argentina, mientras que en Perú alcanza el 44%, en Brasil el 62% y en Chile el 83%.

No importa el modelo del auto que uno tenga: todos necesitan combustible. Una economía capitalista supone capital. Pero el acceso al crédito está altamente restringido en el país. La falta de crédito y las elevadas tasas de interés impiden que muchas personas con buenas ideas puedan llevar adelante sus nuevos negocios o espantan a la gran mayoría de los empresarios de las pymes que ya existen, quienes por tanto ralentizan sus ritmos de crecimiento al no cubrir el capital de trabajo de una línea nueva o las inversiones (en bienes de capital). Para graficar lo dramático del tema, basta aclarar que el crédito bancario al sector privado apenas supera el 10% del PBI en Argentina, mientras que en Perú alcanza el 44%, en Brasil el 62% y en Chile el 83%.

En cualquier caso, a la hora de tener una empresa, la madre de todas las batallas es la inflación. El problema está lejos de ser responsabilidad exclusiva del presidente Fernández. Acumulada, la inflación del país es la más alta del mundo en las últimas décadas. Y se mantiene arriba del 10% anual hace más de diez años, incluso tomando por ciertos los datos del INDEC intervenido por Moreno. Este nivel de inflación no es normal y sólo hacen que tener una empresa se convierta en una proeza. Como dato para anclar el debate: el promedio de inflación global en 2019 fue de 3,5%. Argentina está muy arriba, hace rato.

Si entendemos que el capitalismo es un sistema que supone que los privados poseen los medios de producción, que los recursos se asignan (regulados por el Estado pero) por mecanismos de mercado y que el capital es un generador de riqueza, cabe preguntarse si Argentina es capitalista. Con estas reglas de juego, emprender en Argentina es suicida. Y muchos empresarios con años de recorrido parecen sufrir de síndrome de Estocolmo.

2. Fracasar es demasiado caro

Lo más probable es que a un emprendedor le vaya mal: sólo tres de cada 10 empresas llegan al tercer año de vida en nuestro país. Esto es así en todos lados: la tasa de mortalidad emprendedora suele ser muy alta y Argentina está en el promedio. Incluso, es bueno que así sea, porque el proceso es un poco darwiniano y de esa manera las empresas más eficientes ofrecen los mejores bienes y servicios. Las otras quiebran, liberando talento y recursos para que se conformen nuevas empresas. La alta rotación genera innovación. A nivel global, el promedio de todas las empresas no llega a los 15 años. Tener una empresa durante décadas es una excepción. Por consiguiente, desarmar una empresa debería ser relativamente simple.

En Argentina, sin embargo, no lo es. Des-constituir una sociedad es un proceso que toma, literalmente, años. Cerrar una empresa implica acuerdos laborales onerosos y decenas de trámites en diferentes oficinas públicas. Quebrar en Argentina es una pesadilla. Volver a estar “en regla” a veces se torna imposible.

En términos culturales, además, mientras en otros países los fracasos se interpretan como una oportunidad de aprendizaje, la sociedad argentina condena el fracaso y quebrar conlleva cierto nivel de humillación pública. A nadie le gusta admitir que le fue mal en una empresa.

Por todos estos motivos, casi cuatro de cada 10 personas que perciben una oportunidad de negocio deciden no comenzarlo, según el Monitor de Emprendedurismo Global (GEM) de 2018, por miedo a fracasar. Un miedo, ciertamente, razonable. ¿Quién podría culparlos? La consecuencia es obvia: hay mucha gente con buenas ideas e intenciones que no lo hace, dejando al país sin la posibilidad de tener más y mejores empresas.

3. Nacen pocas empresas

En Argentina no sólo mueren muchas empresas, sino que además nacen pocas y, las que lo hacen son chicas, están aglomeradas en los grandes centros urbanos y no exportan. Como en toda pirámide poblacional, hay que fomentar la creación de empresas tanto que, pasada la mortalidad de los primeros años, aún queden muchas para aumentar el número total de empresas. Pero estamos yendo en la dirección opuesta: los argentinos cada vez emprenden menos. Por eso, la tasa de actividad emprendedora (TEA) medida por el GEM para los dos últimos años de los que hay registro (2017 y 2018) son los dos pisos históricos de la muestra: 5,9% y 9,1%, mientras que el promedio regional fue de 19,3% y 19,1% para los mismos años. Para tener mejores elementos de comparación, el promedio de la TEA para Argentina de 2001 a 2018 fue de 14,2%.

Para colmo, la TEA es una medida que siempre supone interpretación, dado que incluye el emprendimiento por oportunidad y por necesidad. Eso explica que algunos países subdesarrollados tengan tasas muy altas y otros, muy desarrollados, tasas más bajas. No depende tanto del número, sino de cómo está compuesto. El aumento entre 2017 y 2018 (año crítico) se explica, en buena medida, porque la cantidad de personas que reportaron la necesidad como motivo principal para emprender se duplicaron, significando 3 de los 9 puntos porcentuales. O sea, en Argentina (al menos en la del 2018), 1 de cada 3 “emprendedores” no lo hacían porque se hubieran inspirado leyendo un libro de Elon Musk o de Andy Freire, sino porque estaban en el dilema de emprender o quedarse en la calle.

Post-pandemia (si algún día, Dios quiera, llega ese “post”), todo indica que el cuadro será mucho peor.

Post-pandemia (si algún día, Dios quiera, llega ese “post”), todo indica que el cuadro será mucho peor. De acuerdo al GPS de Empresas del Ministerio de Producción (2018), en Argentina sólo hay 14 empresas cada 1.000 habitantes. Chile y Uruguay nos cuadriplican y triplican, respectivamente, mientras que en Australia hay más del séxtuple de empresas por persona. No sólo son pocas, sino que están también mal distribuidas: en CABA hay 42 cada 1.000 (algo comparable con Uruguay) pero en el norte hay sólo 7. Quizás por eso el único trabajo posible en algunas provincias del interior sea en los gobiernos locales o provinciales. Para completar el cuadro de la desesperanza, de las nuevas empresas, sólo exporta el 0,22% y el 85% del total de empresas del país son microempresas, que no emplean más de 9 personas.

Es muy curioso que un gobierno que llegó al poder haciendo spots de campaña con un contador de las pymes que cerraban permanezca tan insensible ante la pérdida de stock organizacional. El COVID-19 va a generar más cierres y, consecuentemente, más concentración. En términos relativos, hay cada vez menos empresas, dado que la natalidad de empresas es más baja que la poblacional. Estamos yendo a contramano del desarrollo del país, por lo que no hay que ser Horangel (que en paz descanse) para prospectar un futuro bastante cuesta arriba para Argentina.

4. La mala imagen de los empresarios

La imagen pública de los empresarios es la peor de la región y en Argentina ganar plata parece estar mal visto. Néstor Kirchner era un animal político con la capacidad de intuir el mar de fondo de un determinado contexto histórico. En 2003 existía mucho malestar social hacia las empresas, a las cuales se consideraba responsables de una parte de la crisis de 2001. Kirchner propuso una visión maniquea de la realidad y se alistó del lado de los buenos, culpando al sector privado del caos heredado. Con los años, en una especie de profecía auto-cumplida, la complicación burocrática y el empeoramiento de las variables macroeconómicas hicieron que aquella frase atribuida a Balzac (“detrás de toda gran fortuna hay un crimen”) se convirtiera en realidad.

Ante la creciente dificultad para operar, algunos empresarios recurrieron al lobby para conseguir beneficios sectoriales arbitrarios, como los que se dan en la industria textil, automotriz y de electrónica, llegando a tener una tasa de asistencia efectiva (para explicarlo mal y pronto: el nivel de intervención estatal como porcentaje del valor agregado del sector) del 135%, 187% y, léase bien, 247%, respectivamente. Ser empresario en Argentina es imposible salvo para algunos, claro. Otros, sin llegar a convertirse en “expertos en mercados regulados”, quisieron o tuvieron (cada cual lo sabrá en su conciencia) que jugar el juego de los cuadernos para poder mantenerse en pie y trabajar.

Ajenos a estas dinámicas, un sistema de imposible cumplimiento convirtió la evasión en norma, dado que miles de empresas estaban forzadas a elegir entre cumplir y cerrar o evadir y seguir. Hay empresarios corruptos, ladrones, estafadores y ruines. Sin dudas. Pero la estructura de incentivos y el sistema terminaron por poner a mucha gente buena en dilemas morales espantosos. Los empresarios son tan buenos y tan malos como los políticos, los deportistas, los sindicalistas, los policías, los académicos y los infectólogos. Pero sin empresarios no hay empresas. Y sin empresas no hay creación de valor. Desandar el camino reputacional del empresariado nacional es tan necesario como urgente. La exaltación cambiemita del emprendedor no ayudó a mejorar las cosas. Si bien los emprendedores son “empresarios bebés”, en el imaginario colectivo parecieron dos cosas distintas. Hay que cambiar la estrategia y contar lo que verdaderamente implica ser empresario: tomar riesgo, apostar por el país, invertir, contratar gente, confiar, hacer esfuerzos y trabajar en días y horarios insólitos con tal de sacar un proyecto adelante. Es una tarea que debiera ser considerada aspiracional y noble. Vamos mal.

5. La resistencia de los ganadores actuales

Este sistema tiene ganadores que no van a ceder de buena gana ante los cambios propuestos. Hay ganadores políticos, empresariales, sociales y sindicales. Si no se abordan las pérdidas de los ganadores, no hay cambio posible.

Políticos que no se bajaron el sueldo ni siquiera en cuarentena; que incumplieron los acuerdos fiscales, recargando la mochila del sector privado; desordenados en el gasto; y corruptos. Empresarios que se acostumbraron a jugar con la cancha inclinada y que, aunque evaden impuestos, se sienten cómodos recibiendo créditos subsidiados. Referentes sociales que esmerilan al ministro Arroyo reclamando trabajo solo a través de las cooperativas que ellos administran y que son funcionarios públicos que controlan los fondos de las organizaciones que ellos mismos dirigen. Sindicalistas que manejan cajas millonarias y que están más atentos a cuidar el número de puestos de trabajo (y, por ende, de aportantes) que la calidad de vida y la capacidad de movilidad de los trabajadores. Periodistas que vieron aumentar sus audiencias jugando a la grieta y medios que reciben pautas oficiales millonarias y desproporcionadas en relación a su público.

¿No pierden algunos empresarios que, en un marco de inflación descontrolada, remarcan precios sin usar criterios financieros y se procuran ganancias extraordinarias que serían imposibles en mercados más normalizados? ¿No pierden algunos sindicalistas con un régimen que favorezca la transformación productiva de sus afiliados, dándoles flexi-seguridad (flexibilidad al sistema y continuidad de cobertura y formación al trabajador)? ¿No pierden muchos estudios de abogados laboralistas, curiosamente cercanos a algunos legisladores nacionales, si se desincentiva la litigiosidad laboral? ¿No pierden algunos municipios y provincias que aprovechan el río revuelto y cajonean, apuran, pierden o sacan expedientes, con la transformación digital del gobierno? Es fácil ponernos de acuerdo en los objetivos: ¿quién no querría menos inflación o más seguridad laboral y transparencia? El punto son los perdedores del sistema, porque no hay nadie más conservador que aquel que detenta un privilegio, incluso cuando las consecuencias generan un equilibrio disfuncional y decadente, como en el caso argentino.

Estos cinco puntos son, a la vez, una agenda de trabajo urgente que debería ser causa común de todo el arco político. Sin empresas no hay futuro posible. Es tan crudo y tan claro como eso. Hay que facilitarle la vida al sector privado, liberar la fuerza creativa de un pueblo que tradicionalmente tuvo vocación empresarial pero que, como consecuencia de las frustraciones y los obstáculos, la está perdiendo. La dinámica del trabajo, uno de los grandes dramas del país, se puede estructurar a través de la promoción de las empresas. Y quizás la clave sea presentar el asunto en esos términos, ya que el concepto de trabajo funciona como un denominador común entre los intereses y las anteojeras ideológicas de los diferentes sectores.

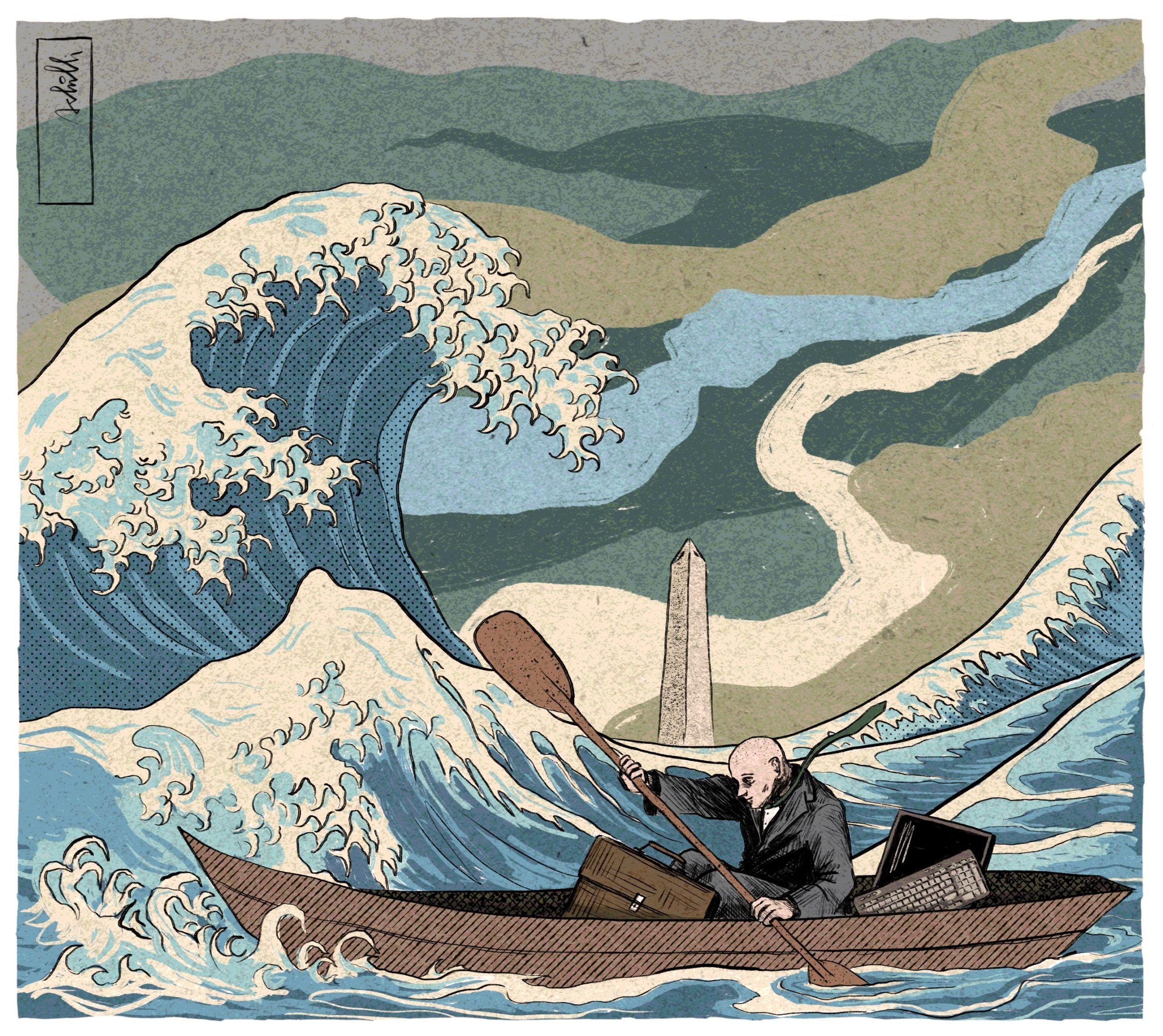

La propuesta no surge de la ingenuidad de aceptar acríticamente cualquier tipo de empresario ni de loar a cualquiera. Pero no son todos lo mismo. La gran mayoría de los empresarios rema contra la corriente, intentando mantener a flote sus organizaciones. Son los empresarios que todos conocemos: dueños de una pyme o de una empresa familiar, tratando de ajustar los costos porque “todo sube” y que, en la incertidumbre, van como pueden. Generan dos tercios del empleo privado formal por más que la mayoría emplea solo entre 3 y 4 personas, exportan poco y nada, a muchos les falta profesionalización y la mitad está en alguno de estos tres rubros: comercio (30% del total), agro e industria manufacturera.

Según los libros, si la política pública tuviera que elegir una batalla, siempre sería preferible fomentar “pymes dinámicas”, de base tecnológica y científica, con potencial para llevar el máximo valor agregado hacia el mundo. Eso dice la teoría. Pero hoy no están dadas las condiciones para que sea rentable ni un quiosco. No tenemos que perder la aspiración de jugar la Champions, pero seamos conscientes: hoy somos suplentes en un equipo de la B Metropolitana. Estamos lejísimos. Proponer esa agenda es extemporáneo, cuando no ingenuo. Los emprendimientos de base tecnológica no llegan al 4% ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, ni al 3%. Incluso las empresas que prestan servicios profesionales, científicos y técnicos son sólo el 6% del total.

No tenemos que perder la aspiración de jugar la Champions, pero seamos conscientes: hoy somos suplentes en un equipo de la B Metropolitana.

Probablemente sea mejor no poner el carro delante de los caballos y empezar por ordenar la macro, normalizar la carga impositiva, desburocratizar, digitalizar, simplificar el proceso de cierre de una empresa y, recién ahí, pensar en políticas públicas activas de promoción de algunos sectores. Caso contrario, corremos el riesgo de seguir emparchando y de generar condiciones ad hoc para el florecimiento de algunos solamente. En parte, esa receta de discrecionalidad (bien y mal intencionada) es la que nos trajo hasta acá.

Si empezar un negocio en Argentina es un mal negocio, algo anda mal. Si para lograr rentabilidad hay que ser amigo de alguien, porque las reglas de juego son imposibles, hay que cambiar. O, si no, hay que acostumbrarse a la idea de que cada vez haya menos emprendimientos, o más chicos y de menor valor agregado. Y, en ese caso, por más que un emprendedor tan joven y talentoso como Mateo Salvatto repita la arenga motivacional –casi como un mantra que todos queremos creer: “la salida no es Ezeiza”–, cuando miremos los números nos van a quedar pocas alternativas. Las experiencias de gestión fueron un aprendizaje suficiente para saber que con la ilusión de un cambio no basta. La lluvia de inversiones no cayó nunca porque cualquier agente relativamente racional mira todas las variables aquí descriptas antes de arriesgar su capital, su tiempo y su energía. Y si cierran, lo piensa.

Romper la inercia va a ser difícil, pero la única posibilidad de desarrollo del país se sostiene sobre los cimientos de un sector privado pujante y capaz de crear valor. Liberar las potencialidades y las fuerzas productivas no puede ser la agenda de una facción o de un grupo social. De serlo, corremos el riesgo de que cuando ganen otros, impongan miradas antieconómicas de la empresa y se inicien procesos de desinversión, tal cual sucede en la actualidad. La posibilidad de crear valor económico no debería ser un eje partidario, sino el corazón de una política pública nacida del consenso y del trabajo mancomunado entre los distintos espacios de poder. Sino, será más de lo mismo y estaremos condenados al fracaso, por más buena intención que le pongamos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.