|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Desde el campo.

Gustavo Grobocopatel (conversaciones con Luciana Vázquez)

Sudamericana, 2025.

480 páginas, $32.999.

En 1956, el año de la fundación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la campaña de granos cerró con una cosecha de 12,6 millones de toneladas, poco más de la mitad de los 22,3 millones de toneladas del pico anterior, en 1935. Cinco años más tarde, el 30 de octubre de 1961, nació Gustavo Fabián Grobocopatel en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. A raíz de una sequía, su abuelo se vio forzado ese año a vender su campo, mientras Argentina arañaba las 15 millones de toneladas. En 1984, Gustavo se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA y su padre le ofreció fundar Los Grobo junta an Andrea, una de sus hermanas. Para ese entonces el agro argentino empezaba a salir de una parálisis de medio siglo gracias a los híbridos de maíz y los trigos hibridados y el afianzamiento de la soja, que ya tenía más de tres millones de hectáreas sembradas. En esa historia, además de los productores, tuvieron mucho que ver el INTA, el ingeniero Rogelio Fogante, padre de la siembre directa, y la influencia de Norman Borlaug, premio Nobel de la Paz en 1970. La cosecha se había estabilizado arriba de las 36 millones de toneladas y empezaba un ciclo húmedo bueno para la Pampa Húmeda. Ese verano Argentina y Brasil produjeron la misma cantidad de cereales: 39 millones de toneladas cada uno.

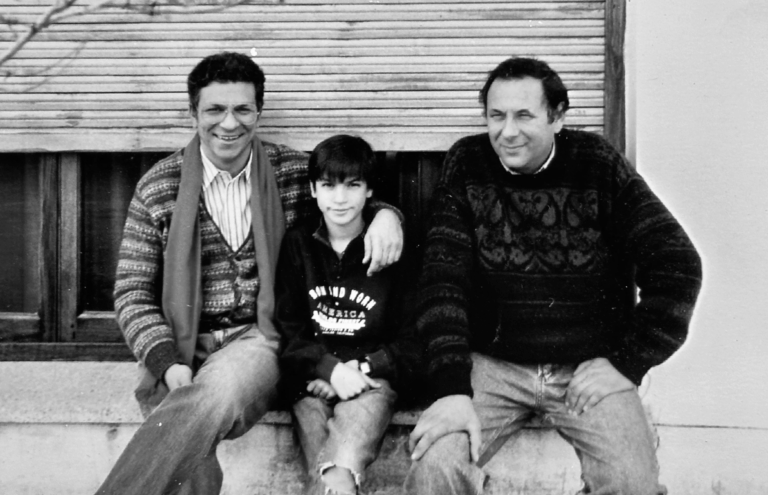

El ciclo húmedo se pasó de rosca en 1987 y mi viejo, Héctor, que quería ser el primero en dos generaciones de su familia en comprarse un campo, casi perdió el suyo a manos del Banco Provincia. En la televisión, José de Zer mostraba las imágenes desde una avioneta, seguilo chango, mientras recorría una Pehuajó bajo el agua. En 1993 un contratista agropecuario llamado Beto de La Cruz, un tipo altísimo que solo usaba zapatillas Topper porque, decía, eran las únicas que se adaptaban a su pie, presentó a mi viejo con Gustavo Grobo. El año anterior ambos habían dicho que el suyo era el mejor girasol del oeste de Buenos de Aires, al punto de sacarse fotos con ellos. Cayó piedra y se llevó los lotes enteros; nunca más ninguno de los dos volvió a sacarse fotos con un cultivo. En su casa de Timote, el Beto le explicó a mi viejo un modelo de sociedad que Gustavo impulsaba con ímpetu, cada vez más común en el oeste: mi viejo pondría la tierra, el Beto las labores y la empresa Los Grobo los insumos y la logística de granos: serían socios. Ese año el agro venía de una década de retenciones altas, tipo de cambio diferenciado, precios malos en el mundo y empeorados por las Juntas Nacionales. La producción de granos fue más baja que la de 1984, una década antes.

Los ‘80 fueron una calamidad, pero la convertibilidad de los ‘90 presentó una oportunidad enorme para el agro, porque les ofreció a los productores, por primera vez en 60 años, un mismo dólar para vender sus productos, comprar sus insumos y financiarse. Fue el resultado de eliminar los tipos de cambio múltiple, las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, las retenciones y los cupos de exportación. El incentivo para invertir fue enorme y aceleró la revolución del fertilizante sintético para la nutrición de los cultivos y el avance de la soja genéticamente mejorada, autorizada por Felipe Solá, secretario de Agricultura, luego de que mi viejo creara el Instituto Nacional de Semillas (INASE). En octubre de 2001, ya con mi viejo como primer director no familiar de Los Grobo, Gustavo cumplió 40 años: Los Grobo sembraron ese año 75.000 hectáreas. Un mes después, China ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y generó un movimiento de placas tectónicas en el mercado mundial de todo, incluido los alimentos, los granos y, más particularmente, la soja. El crecimiento de China hizo que 300 millones de personas migraran de zonas rurales a zonas urbanas entre 1990 y 2010; eso generó el famoso viento de cola y en todo el agro argentino las velas estaban izadas para aprovecharlo. El 20 de diciembre cayó Fernando de La Rua y en abril del 2002 volvieron los derechos de exportación. Esa campaña se cosecharon 63 millones de toneladas, el doble que una década antes y tras crecer al doble de la velocidad que en el anterior período positivo para el campo, entre el nacimiento de Grobocopatel y su licenciatura como ingeniero.

La oferta fue elaborada por un equipo mixto de pocos argentinos y muchos brasileños que yo integraba.

En octubre de 2011, dos días antes de que Grobocopatel cumpliera 50 años, Cristina Kirchner instauró el cepo cambiario, un elemento que, como las retenciones, se volvió casi permanente en la política económica argentina. Ese verano la campaña de granos cerró en 88 millones de toneladas, con un ritmo de crecimiento más lento que en los ‘90. Un año después, un bajón en los mercados globales (particularmente el brasileño) no permitió defender la valuación para que Los Grobo hicieran una oferta pública de acciones y salieran a cotizar en la Bolsa de São Paulo. La oferta fue elaborada por un equipo mixto de pocos argentinos y muchos brasileños que yo integraba, misión con la que había ingresado a trabajar en el grupo en 2010. En ese momento Los Grobo tenía operaciones en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que sumaban más de 245.000 hectáreas sembradas, decenas de plantas de acopio y molinos harineros. Mi último proyecto en la empresa fue a principios de 2013, luego de que el equipo corporativo apoyara a los accionistas en la venta de su participación de Los Grobo Brasil (Ceagro) al grupo Mitsubishi. Meses después, Los Grobo compró Agrofina, una productora argentina de agroquímicos. Luego la compañía desinvirtió en Paraguay y Uruguay.

En 2016 el fondo de capital privado Victoria Capital ingresó a Los Grobo con una participación mayoritaria y en 2020 el fondo amplió su tenencia accionaria al 90%. Solo dos hermanos Grobocopatel quedaron como accionistas minoritarios con el 10% restante repartido entre ambos: Matilde y Gustavo, que estaba cumpliendo 60 años. El año pasado, Los Grobo no logró recapitalizarse y, en un contexto adverso para todo el agro local, entró en cesación de pagos, situación en la que todavía se encuentra. Brasil, que 40 años producía lo mismo que Argentina, ahora le había sacado mucha ventaja. Desde 1984 Argentina triplicó su producción de granos; Brasil la multiplicó por siete. Las tasas de crecimiento comienzan a distanciarse en 2003 y desde 2012, con el estancamiento argentino, la diferencia se hace irremontable. ¿El regreso de las retenciones y el cepo habrá tenido algo que ver? Qué enorme casualidad.

Héctor Ordóñez (izquierda) y el autor en la casa de Beto de la Cruz (derecha) en Timote (PBA).

El libro Desde el campo es una conversación de dos años que se inició en 2022 entre Gustavo Grobocopatel y la periodista Luciana Vázquez. En sus páginas, Grobocopatel repasa sus 40 años como empresario con una franqueza poco usual y brinda al lector la oportunidad de mirar con sus ojos todos los desafíos y gran parte de las decisiones en ese recorrido. Comparte además sus frustraciones, que no son pocas. El libro también es la historia de toda una generación de productores, ingenieros e innovadores argentinos. Gustavo es una esponja, absorbió conocimiento de cuanta persona se le acercaba: Oscar Alvarado, Víctor Trucco, Rogelio Fogante, Juan Carlos Ceriani, sus compañeros en los grupos CREA del oeste de las familias Campbell, Pereda e Inchauspe, Carlos Miaczynski, Billy Alchourron, Roberto Rodrigues, Eduardo Luis Serantes, Francesco Di Castri, Ricardo Hausmann, Alejandro Stengel, Jorge Forteza, Decio Zylberstein, Marcos Fava Neves, Ray Goldberg, Luis Karpf, Fernando Oris de Roa, Otto Solbrig y, también, mi viejo. Menciona a muchos más, pero Grobocopatel se encarga de explicar qué le aportaron y rendirles tributo. Recorre la época más efervescente del agro en el Mercosur en términos de salto de productividad y cambios de modelo negocios, combinada en Argentina con un ciclo de cinco gobiernos abiertamente hostiles al agro, mientras que en Brasil sucede lo opuesto.

Una serie de temas atraviesan el libro de manera permanente: la idea de gesta volcada en la expansión, la búsqueda de profesionalización de Los Grobo en todos sus ámbitos, unida a la inquietud permanente de conceptualizar sus negocios, el tamaño diminuto del sistema financiero argentino, las retenciones y Brasil. Grobocopatel habla, además, de su visión sobre muchos fenómenos en torno a la pobreza, el desarrollo, la innovación y el rol de la agricultura en todo eso, con la ventaja de haber viajado y visto mucho y charlado con una variedad enorme de personas, desde presidentes a líderes barriales y centenas de empresarios.

Sobre la expansión de Los Grobo, Gustavo compara el modelo de negocios de la agricultura “sin tierra” (siembras asociadas que incluyen provisión de servicios) con el resto de los que se divisan en la Pampa Húmeda y ahonda sobre los límites ligados a las economías de escala. También repasa los distintos ensayos conceptuales en los que transformaba empleados de la compañía en pequeños empresarios-proveedores, bajo el concepto de “multi-stake-holderismo”. En esa revisión hace un contrapunto con la empresa El Tejar, liderada por Oscar Alvarado, dedicada solo a la producción agrícola. Ambos grupos fueron líderes en volcar fondos del resto de la economía (y del mundo) dentro de los agronegocios argentinos y participaron de una carrera de crecimiento en hectáreas operadas. Coincidentemente se unió a eso la voluntad de Los Grobo de ser “la Cargill sudamericana”, la gran zanahoria en sus propias palabras y el ingreso a Brasil como paso ineludible con socios operativos y financieros.

Coincidentemente se unió a eso la voluntad de Los Grobo de ser “la Cargill sudamericana”, la gran zanahoria en sus propias palabras.

Ahí interactúan otras obsesiones, como el rol de la política agropecuaria argentina con las retenciones como eje a la hora de entender la rentabilidad disminuida del sector, que retrasa su crecimiento y por lo tanto “empuja” la búsqueda de ser rentable en los países vecinos: primero Uruguay y Paraguay, luego Brasil. A su vez, el cepo como limitante al crecimiento del mercado financiero y cómo condiciona el crecimiento de las empresas argentinas, al obligarlas a buscar socios en el extranjero. Estos socios muchas veces le piden al empresario más exposición en el resto de la región y menos lazos con Argentina, lo que diluye aún más a los socios fundadores. Esa dilución de Los Grobo, buscada por la familia, se aceleró cuando Gustavo entendió que no iba a alcanzar la gran zanahoria que traccionaba a toda la organización. Y se preguntó sobre los límites de la profesionalización de la empresa (de ambos, funcionarios y accionistas), un debate que, en la literatura de gobernanza de las organizaciones (y en la vida real) no está zanjado. ¿Cuál es el rol del grupo fundador en una empresa? ¿Es en todas las etapas de la empresa el mismo el equilibrio entre familia y profesionales? El libro es un testimonio clave y poco común sobre estos temas en la Argentina.

La última vez que me pagaron por hacer la cuenta había en nuestro país 2.459 plantas de acopio, de las cuales el 81% eran sociedades comerciales y el resto cooperativas. ¿Por qué, sin embargo, en Palermo o en Harvard saben quién es Gustavo Grobocopatel? ¿Por qué hizo lo que hizo? En el libro no hay una respuesta. Yo arriesgo que si solo se hubiera dedicado a hacer lo que hacían sus vecinos, se habría muerto del embole. En La Condición Humana, Hanna Arendt dice que la tarea de los humanos “reside en su capacidad de producir cosas, obras, hechos y palabras que se sientan como en casa en la eternidad, de modo que a través de ellas los mortales puedan encontrar su lugar en un cosmos donde todo es inmortal excepto ellos mismos”. Quizás también fue eso.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.