Pasaron ya más de 10 años desde que el Grupo Clarín decidió levantar la interdicción que pesaba sobre Jorge Asís desde la publicación en 1984 de Diario de la Argentina, la novela donde narra su paso por la redacción con el nom de plume de Oberdán Rocamora, en un período que coincide con los meses más duros del golpe militar de 1976 hasta la implosión del régimen tras la derrota en Malvinas y también con la transformación de Clarín, hasta ese momento un matutino de cierta importancia –pero limitado por su condición de órgano no oficial del desarrollismo–, en el diario de mayor tirada de todos los países de habla hispana.

El artífice de aquel éxito fue la dupla compuesta por Héctor Magnetto y Marcos Cytrynblum. El primero fue el conductor empresarial de eficacia inigualable y el cerebro detrás de la expulsión de los desarrollistas como ideólogos en las sombras; el segundo, el ejecutor implacable de dicha expulsión y el editor general que supo entender el tipo de diario que pedía la época. Uno que no tuvo empacho en tomar elementos del popular Crónica (mucho deporte y espectáculo) para sumar a sus secciones tradicionales, propias de lo que se esperaba de un periódico de prestigio, de modo de mezclar y balancear las dosis justas y necesarias para el diseño de un moderno medio multitarget. En el paso de los 300.000 a los 600.000 ejemplares de circulación (con picos de más de un millón), Clarín se volvió a partir de entonces y por al menos cuatro décadas la imagen que la clase media argentina deseó que le devolviera el espejo, justamente en un país en el que todos solían percibirse de clase media.

‘Clarín’ se volvió a partir de entonces y por al menos cuatro décadas la imagen que la clase media argentina deseó que le devolviera el espejo.

Han pasado también casi 20 años desde que algunas figuras importantes de la facultad de Letras (muy notablemente, Josefina Ludmer) y varios suplementos literarios se dedicaron a revisar la extensa obra de Asís (su primera novela se publicó en 1972) en términos más o menos entusiastas según el caso, pero siempre con la muy razonable premisa de soslayar la larga lista de controversias públicas que la figura del autor supo suscitar en distintos momentos de su carrera.

Y como el tiempo avanza, inevitable e implacablemente, han pasado también unos cuantos años desde el momento en el que Asís, cuando tenía todo a favor para elevarse como un solitario justiciero que desde el “periodismo artesanal” se había animado a denunciar tempranamente la corrupción del régimen kirchnerista, decidió dar una nueva voltereta que lo volvió a acercar al peronismo (del cual en rigor nunca se había ido) como una suerte de relativizador o defensor de sus recurrentes prácticas y fechorías. Si lo hizo en busca de un nuevo cargo público, como sugieren sus detractores, o simplemente porque siempre fue en definitiva un turco hinchapelotas (dicho con todo respeto por ambas colectividades) resulta tan irrelevante ahora como antes.

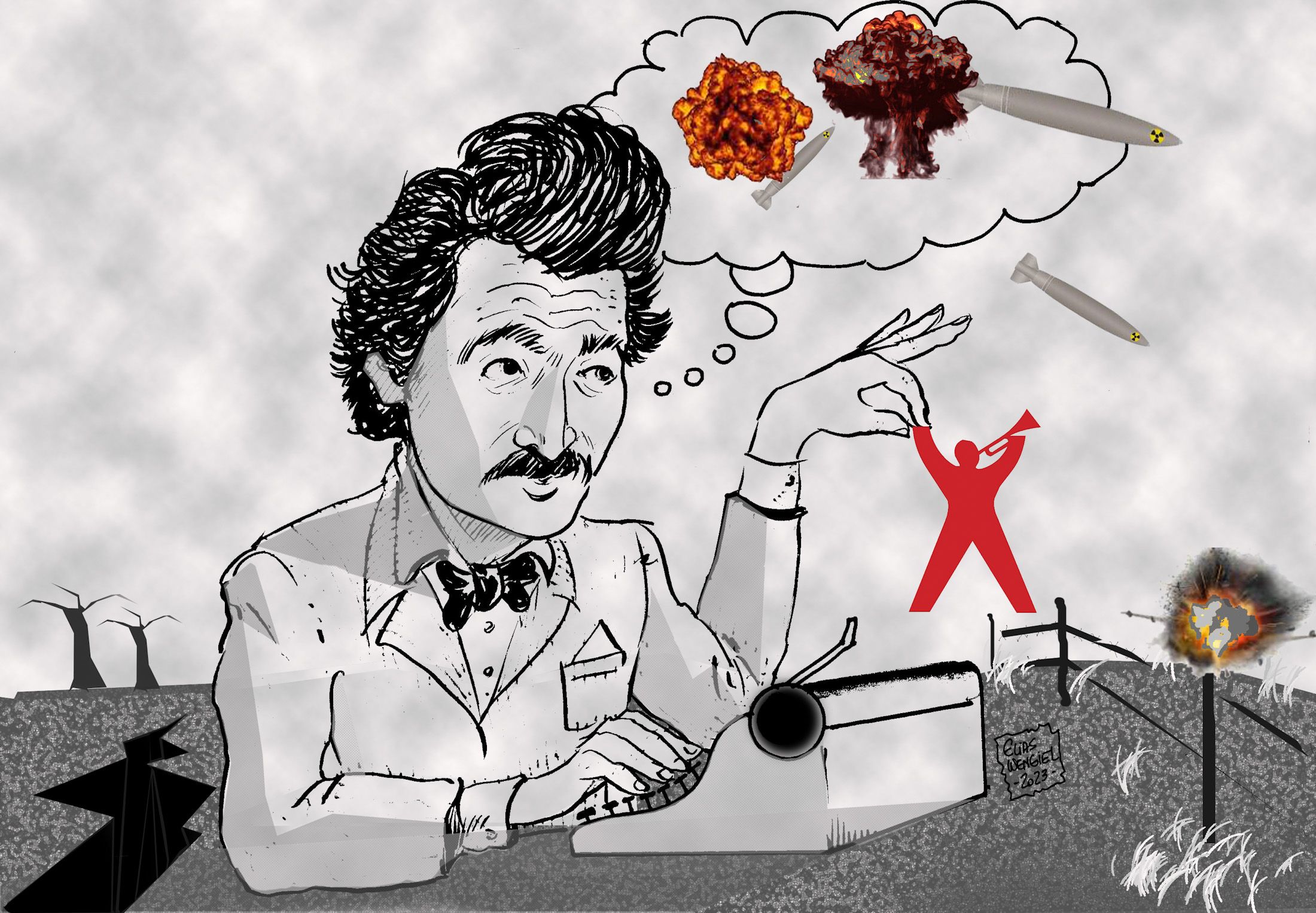

En todo caso, si el paso del tiempo y las circunstancias hicieron que la figura y la obra de Asís perdieran buena parte del aura de la leyenda negra que lo acompañó siempre, una relectura del Diario de la Argentina que no ignore los aspectos más controversiales de su publicación pero que no se limite únicamente a ellos puede resultar de sumo interés para apreciar las virtudes de un escritor que, al momento de la publicación de la novela, se encontraba en su momento de mayor éxito de ventas y en medio de una endemoniada racha de inspiración y productividad.

El “fenómeno” imprevisto

En efecto, mientras que su trabajo en Clarín le aportó inicialmente una nada despreciable cuota de seguridad laboral, con el paso de los meses fue encontrando distintas limitaciones que le impidieron escalar posiciones dentro de la redacción, pero que también le dejaron muchas horas libres para completar las novelas de su famosa trilogía. Pasaron un par de años hasta que Flores robadas en los jardines de Quilmes se editó y se convirtió en un enorme éxito de ventas en 1980 (más de 200.000 ejemplares). Aquella historia que venía a narrar el fracaso de su generación mientras introducía explícitamente la cuestión de los desaparecidos lo convirtió de pronto en “el fenómeno Asís”, mientras que el Rocamora que firmaba en Clarín seguía yendo a trabajar a la redacción todos los días y se seguía enojando con el jefe de su sección que lo mandaba al muere y le publicaba sus columnas los lunes, cuando nadie leía nada que no fuera fútbol.

El “fenómeno” se despachó inmediatamente con Carne picada en 1981, quizás la representación más brutal no ya de una generación, sino de toda una sociedad alienada y emborrachada en su descenso al infierno de la violencia, su negación y su ocultamiento. La trilogía se cerró en 1983 con Cazadores de canguros, la pieza bufa de la serie, una suerte de Recuerdos de provincia en clave farsesca y trasladada a los suburbios y a las villas del Gran Buenos Aires. Luego de narrar el recorrido que iba de vendedor ambulante a best-seller, y liberado ya de las ataduras de su puesto en el diario, el “fenómeno” estaba listo para dinamitar todos los puentes.

Pudo haber algo de pulsión autodestructiva, quizás un error de cálculo y tampoco descartaría una cierta sensación de omnipotencia. Pero Diario de la Argentina fue un proyecto que también había empezado cuando Asís seguía trabajando en la redacción (más de una vez ha dicho que ya llamaba a sus compañeros por el nombre ficticio con el que aparecerían en la novela, muy similar al real), pero que se fue convirtiendo en una bomba de tiempo cuando su autor empezó a entender que, en la nueva Argentina de la democracia, el éxito de los años anteriores resultaba casi una condena. Para los escritores e intelectuales que volvían del exilio, aquel éxito sólo podía explicarse como una disidencia controlada por la dictadura o, directamente, como prueba de complicidad. Para los escritores como Borges o Bioy Casares, aquellos que habían sido parte del grupo Florida, la figura de Asís no era más que una suerte de expresión tardía y guaranga de sus antiguos rivales del grupo Boedo. Y los académicos que en los años sucesivos delinearían el nuevo canon de la literatura local (con Beatriz Sarlo como principal figura) optaron casi naturalmente por Respiración artificial, de Ricardo Piglia, o Nadie nada nunca, de Juan José Saer, como las novelas y los autores que mejor podían representar la literatura de aquellos años.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Más allá de las similitudes entre las figuras de Asís y Roberto Arlt (tanto por haber compartido el periodismo como un oficio posible como por el uso recurrente y paródico por parte del Turco del “rajá, turrito, rajá” en sus libros, particularmente en el Diario), la respuesta de Asís a la marginalidad que le esperaba después del éxito se resolvió de dos maneras. La más civilizada de ellas fue reivindicarse como parte de un grupo de escritores en situaciones similares, es decir, que tenían tantas facilidades para vender libros como dificultades para ser reconocidos por sus pares y por la crítica más académica: no casualmente ha repetido a lo largo de los años su admiración por Beatriz Guido, Marta Lynch y Silvina Bullrich, las “tilingas, burguesas y desclasadas”. La más brutal fue la publicación del Diario de la Argentina, esta novela que revelaba los aspectos más escandalosos del diario más importante del país, a la vez que contaba no pocas intimidades de periodistas, políticos, empresarios y famosos varios bajo nombres que apenas si camuflaban sus identidades reales. Si bien en años sucesivos Asís siguió escribiendo y publicando con regularidad, sus libros pasaron a ser meticulosamente ignorados. Se había convertido en un apestado a quien nadie se animaba a acercarse mucho, y su nombre y el de Rocamora desaparecieron como por arte de magia de las páginas de Clarín. El Turco se había metido con todas las personas equivocadas. Pero lo peor de todo es que se había metido con Marcos Cytrynblum, el amo y señor de la redacción. En la novela, Mauricio Aizenberg. O, más cariñosamente, Papito.

El villano total

Diario de la Argentina es, desde luego, una novela maldita y un tratado sobre el periodismo y el poder —sobre su acumulación, administración y pérdida— escrito desde las entrañas del monstruo. Pero es además, y muy especialmente, la historia de una relación entre un protegido y un protector que terminó muy mal. Como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, con las mismas resonancias del mentor y padre sustituto al que las circunstancias llevan al enfrentamiento con su pupilo e hijo adoptivo. Sólo que, en este caso, si bien Bartolomé Rivarola (el alias de Rocamora en el libro) distaba mucho de ser un santo, Papito Aizenberg es el auténtico Lord Sith, el villano de James Bond, el malvado más genial, carismático e irresistible. Un tipo que rondaba los 40 años, nacido para competir, para trepar, un fanático del control y del ejercicio del poder, un torbellino de risas, verdugueo y placer por el sometimiento de su semejante. Una fuerza imparable en el apogeo de sus capacidades físicas e intelectuales, un tipo con la cultura apenas necesaria como para defender su posición, pero imbatible en el manejo de las personas y las situaciones. No era otro que ése el secreto de su largo y esforzado recorrido por el escalafón completo del diario, a donde había ingresado como cadete cuando era apenas un adolescente. Era, en suma, un judío de familia pobre que había logrado ascender del precario hogar en Villa Crespo al edificio de departamentos en Palermo primero, y después a la casa de fin de semana en Del Viso. Un ruso con tanta calle que ni siquiera un árabe como el Turco, venido de los confines del tercer cordón, se sentía en condiciones de enfrentar, ya ni digamos superar.

Ni siquiera un árabe como el Turco, venido de los confines del tercer cordón, se sentía en condiciones de enfrentarlo.

Papito se lo había encontrado de casualidad a Asís en las oficinas de una editorial y se había dado cuenta enseguida de cuál era su situación: estaba desesperado, medio muerto de hambre y con un pie en el avión para irse del país antes de caer en la volteada de algún comando de la represión, así fuera por error. Papito se lo llevó entonces a la redacción, como a tantas otras firmas de cierto renombre a las que podía tener a su servicio para lo que pintara, siempre con el sueldo modesto pero que se acreditaba con puntualidad y el servicio de medicina prepaga. El refugio y la cobertura perfecta, un lugar ideal para esperar que pasara el vendaval que se había desatado en la calle.

Lejos estaba el escritor reconvertido en periodista de sobreestimar su situación o sus posibilidades en el diario. Así y todo, al día siguiente de cumplir con su primer encargo (un breve recuadro que comentaba los detalles de un caso policial) se encontró con que su nota había sido descartada. Al llegar a la redacción pudo comprobar en qué consistían el estilo y las mañas de Papito. Fue convocado a su despacho y recibido con el siguiente comentario: “Anoche leímos tu nota. Nos cagamos de risa, es genial. Estoy admirado por tu candidez y por tu seguridad, sos un personaje, vas a andar muy bien aquí”. Y, a continuación, su primera lección de periodismo práctico: “Turco, aquí tenés que olvidarte de tus libros, aquí tenés que escribir para el diario, bajarte de la montañita donde aparte te cagás muy solo de frío. Esa nota, en un libro tuyo, me hubiera encantado, pero aquí no va, papito, el diario lo leen millones de personas”.

Los últimos bohemios

De allí en más el Diario se va convirtiendo en un amplio y variado catálogo de los personajes que componían el elenco estable del periodismo de la época: militantes de las más locas tendencias de la izquierda y la derecha (es decir, del peronismo), intelectuales y eruditos obligados a ganarse el mango, buchones y puntos de los servicios o de alguna fuerza de seguridad, fanfarrones que presumían de contactos en lo más alto del poder pero eran incapaces de teclear 50 líneas, reventados geniales pasados de alcohol o drogas. En fin, pequeños tahúres desesperados por quedar bien con alguien traficando memos dentro y fuera de la redacción, mercaderes menores siempre dispuestos a engrosar el sobre del sueldo con algún “chivo” que no fuera demasiado evidente. Todo bajo la atenta mirada de Papito, que siempre sabía cuándo había que mirar para otro lado y cuándo reconvenir con amabilidad: “Te pasás, papito, te pasás”, lo retó a uno que pasó el chivo de un pujante capitán de la industria, uno que a los pocos días de ver su nombre impreso en el diario no tuvo más que declarar la quiebra y dejar el tendal. Claro que, si era necesario, Papito tenía otros métodos más duros.

Papito tenía a su séquito de fieles que, además de cumplir con los cometidos más obvios de un séquito, también le servía para regular su poder. El acceso a una de las últimas bandas bohemias del periodismo, antes de la era de los estudios de mercado, las consultoras y los focus groups, era un activo que siempre operaba bullish. Lógicamente, para llegar a aquellas interminables madrugadas después del cierre en las mesas de Edelweiss o de Fechoría, el interesado tenía que pagar su ingreso en alguna moneda de cambio que le sirviera a Papito. En ocasiones podía ser apenas la simple presencia del interesado, pero así como Papito podía elevar a cualquier desprevenido a su entorno para ganarse su fidelidad, también podía dejarlo afuera de golpe y porque sí. Para verlo sufrir y sumirlo en la desesperación, para que el caído en desgracia hiciera lo imposible por reconquistar el favor perdido.

Pero la ventaja indudable la tenían los de las nuevas secciones estrella del diario. Los de Deportes, por ejemplo, acercaban a las estrellas de renombre internacional que se convertían en columnistas del diario gracias a un ghost writer que se encargaba de teclear de más por el mismo sueldo, pero que a cambio podía estrecharle la mano al ídolo popular. Y después los de Espectáculos, desde luego. Usando los alias de la novela, ahí estaban Moretti y Berrulli, siempre atentos a cuidar las buenas relaciones entre el diario y las distribuidoras. O Ricardo Alpino, que además de contactos en el Ejército tenía muy buena llegada al Ruso Nemirovski y a sus vedettes, que siempre podían estar a un trámite muy evidente de pasar de la mesa de Fechoría a ver su foto impresa en la tapa de la sección. Papito operaba, se divertía y disfrutaba, así se viera obligado a charlar con el muy circunspecto Calabrini, siempre interesado por conocer las novedades políticas de boca del tipo que tenía la posta posta de verdad, del que le podía contar todo lo que no se podía publicar.

Papito manejaba los temores, las inseguridades y los egos de todos los troperos, jefes, pros y secretarios de la redacción.

De todos modos, en algunos puestos estratégicos, Papito también tenía a gente que no necesitaba pelear por un lugar en su séquito, pero que le respondían silenciosa y eficientemente. Fermín Malvárez Tejar, por ejemplo, el joven tucumano al que Papito había traído a Buenos Aires por su destacada cobertura del Operativo Independencia. Todos los que no eran “hombres de Aizenberg” o incluso aquellos que, como Rivarola (Rocamora) se le retobaban, quedaban en cambio a merced de su eximio dominio del arte del verdugueo. Papito manejaba los temores, las inseguridades y los egos de todos los troperos, jefes, pros y secretarios de la redacción, subía a algunos y bajaba a otros, bien podía congelarlos o darles espacio porque sí, porque quería y podía. Los hacía juntar orina en la puerta de su despacho, los trataba secamente de usted o los abrazaba como gomías de toda la vida. Cercaba su posición haciendo que los que tenía debajo se pelearan entre sí. Y, al mismo tiempo, se tenía que ocupar de las grandes batallas políticas, aliarse con Magnetto contra los desarrollistas mientras hacía que los consultaba y les sonreía, tenía que dejar contentos a los gerentes con los números cada vez más altos de ventas e ingresos por publicidad y clasificados. Todo esto sin descuidar los reiterados caprichos de doña Sofía Basualdo de Alcalde, la directora nominal que les había vedado la entrada a los desarrollistas por un entuerto de alcoba mal resuelto.

Papito olfateaba que el poder pasaba cada vez más cerca de los gerentes del tercer piso y más lejos de las oficinas de los popes del MID. También sabía que en aquellas grandes batallas el aliado de hoy es el enemigo de mañana. Por lo tanto, si aquellas eran las reglas, por qué no llevar la política del verdugueo hasta sus últimas consecuencias y hacer un desastre en las ligas mayores en el mientras tanto. No por nada el capítulo que inaugura el pasaje de la guerra abierta contra los desarrollistas en la segunda parte de la novela empieza así: “En un alarde espléndido de su poderío, de su audacia ilimitada y de su sentido lúdico de la vida, Papito empezó a cogerse a la sobrina del Barba Plinio Tiberio”. La larga y escabrosa aventura que se narra luego es tan delirante como divertida, y es además otro ejemplo de cómo funcionaba la relación entre Papito y Rivarola: Papito lo necesitaba y le daba cuerda, pero también lo limitaba. Rivarola queda admirado por el despliegue de maldad y de poder de su jefe, pero también quiere (y no puede) quedarse con una parte de su botín.

Periodismo y ficción

Resuelta la cuestión de la censura con el gobierno militar en los primeros días después del golpe, Papito y los gerentes sabían que tenían excelentes motivos para no ir por la heroica de La Opinión, el Herald o, hasta cierto punto, La Prensa. Para qué, si en el horizonte además empezaba a aparecer la oportunidad del gran negocio de la Papelera. Quedaba entonces la tarea de hacer periodismo con lo que se pudiera, con lo que hubiera, con la máquina que tenía puesta el freno de mano. Fermín tenía que hacer el milagro de llenar columnas y columnas de política sin hablar de política, pero al menos sí quedaba el consuelo, al menos al principio, de que los desarrollistas quisieran jugar al entrismo con la Junta pegándole a la política económica de Martínez de Hoz.

Por fuera de la economía, apenas si quedaban las quejas por asuntos municipales para tratar de hacer algo distinto. A Rivarola, “redactor estrella” volcado al aguafuerte y a los personajes pintorescos de la ciudad, el yeite le podía funcionar. A muchos otros de la redacción, en cambio, no les quedaba mucho con que destacarse, y el resultado previsible era un diario chato, sin vuelo. Gris y monótono, en el que las mejores plumas veían subir por el escalafón a tipos capaces de titular “Fuerte aumento de la natalidad infantil”. Un diario en el que bien podría haber entrado a trabajar Borges, a quien sin dudas se lo habría recibido con respeto y devoción, pero a quien al tercer día en la cuadra se le diría “Che, cieguito, abajo te espera un móvil para que vayas a entrevistar al que se ganó el PRODE”.

Si la realidad no servía para hacer periodismo, entonces el periodismo inventaría la realidad para cubrirla en primera fila.

Pero a no desesperar. Papito había decidido llevar al periodismo a una nueva frontera: si la realidad no servía para hacer periodismo, entonces el periodismo inventaría la realidad para cubrirla en primera fila y obligar de paso a que la competencia los corriera de atrás. Papito bien podía sacar de su galera la organización del partido Argentina vs. Resto del Mundo en el Monumental, a cancha llena y con Videla y la directora en la platea. O el torneo internacional de ajedrez. O los festivales de cine con la presencia de grandes estrellas del cine europeo y, quizás, alguna de Hollywood. O, por qué no, el demencial rally Buenos Aires – Caracas – Ushuaia – Buenos Aires, al que mandó al mismísimo Rivarola como copiloto de un auto para una cobertura en el lugar de los hechos y con la nada oculta esperanza de que se cayera por un precipicio. Rivarola tuvo que aceptar porque era imposible decirle que no a Papito y porque los viáticos eran en dólares. No hay nada que un periodista mal pago no esté dispuesto a hacer. Más aún si después incluso tiene la suerte de salir en la tapa de Clarín fotografiado junto a Fangio.

Triste, solitario y final

Para mediados de 1982, hacía ya un tiempo largo que la situación entre Papito y Rivarola estaba en un callejón sin salida. El escritor que ya era el “fenómeno” sentía que el diario no lo dejaba avanzar, y tenía razón. El secretario general, vencedor de la guerra interna contra el desarrollismo y sin obstáculos significativos a la vista (al menos, por un tiempo), sentía que él lo había rescatado, le había dado un lugar y un nombre, por lo que parte del éxito se lo debía a él, y también tenía razón. Lo único que quedaba era el desgaste, el conflicto y la salida en malos términos, aunque con guita en la mano. Rivarola se fue finalmente de la redacción melancólico, casi sin saludar a nadie, quizás sabiendo del tamaño de la traición que cometería, quizás no.

De lo que no quedan dudas es de que, al momento de escribir el Diario de la Argentina, Asís estaba plenamente consciente de algunos de los efectos que tendría su venganza en caso de publicarse. El anuncio de la traición a Papito y a sus ex compañeros se hace explícito en bien al principio de la narración, cuando en otro rasgo característico de su construcción la novela vuelve a retorcer esos planos en donde la realidad y la ficción se superponen y se hacen indistinguibles. Imagina entonces el momento en el que Papito comentará con sus fieles las barbaridades que Rivarola escribió en su Diario:

Sé que el resultado de estas páginas, posiblemente una novela (o varias) polémica y polvorienta, será comentada con una combinación de asombro, indignación y perplejidad, sobre todo en su despacho, a la hora en que son más factibles las lamentaciones, las risas y las confidencias, después de haber mandado los títulos de tapa y con la edición adelantada. Es para imaginarlo por ejemplo comentándola con Fermín, los dos agarrándose la cabeza, sorprendidos pero en el fondo, lo sé, si están solos, divertidos, riéndose resignados y poniéndose serios de repente si entra algún secretario o pro ansioso y con necesidad de posicionarse mejor, un infinitamente más pro Ruso que el mismo Ruso. Es para imaginarlo diciéndole a Moretti por ejemplo:

— ¿Vos viste lo que nos hizo Rivarola? Se la tenía guardada. ¿Te parece que nosotros nos merecemos algo así? A vos, el hijo de puta te escrachó con las correctoras… A propósito, ¿puso que te descubrieron mientras te tiraban de la goma en la escalera clausurada? No, menos mal…

Papito insistiría con su inevitable:

— Pensar que lo saqué de la calle, estaba en la miseria y lo convertí en un personaje de Buenos Aires. ¿Te acordás, Fermín? Ni ropa tenía cuando lo traje aquí, ni un traje. ¿Viste la lona? El turrito estaba 100 metros más abajo de la lona todavía. Ése sí que nos usó, ¿qué más quiere de nosotros? Con las notas que publicó acá se hizo un libro. Ahora, aparte, hace guita vendiéndonos a nosotros, no tiene moral.

Sin embargo, seguramente, cuando volvieran a estar solos con Fermín, o delante del fiel Pedroza, se tomarían la cabeza, reirían.

Un Papito y un Rivarola auténticos, de realidad o ficción. Qué más da.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.