Nunca faltaron razones para que los chicos quieran jugar al fútbol en la Argentina, y no van a faltar mientras se sigan dando dos condiciones muy sencillas e interrelacionadas: que el fútbol siga apareciendo en forma de juego en esa etapa inicial en la que el control de una pelota con el cuerpo se vive como un triunfo del propio desarrollo motriz, y que su importancia cultural se mantenga desde el comienzo en el núcleo familiar como vínculo parental básico y de transmisión intergeneracional de valores compartidos, empezando por el más básico de ellos: de qué club somos hinchas. La novedad es que este segundo aspecto es otra de las prerrogativas masculinas que se van debilitando por la influencia creciente de las mujeres. Puede que actualmente los papis sigamos ejerciendo presión para hacer de nuestro cuadro a los nenes, pero todo queda sujeto a negociaciones con las mamis y también las nenas tienen su lugar en la conversación. Más aún cuando es fácilmente observable que cada vez más mujeres de todas las edades juegan, aprenden y compiten al fútbol.

En todo caso, es muy difícil que la pasión de multitudes no sea parte de la vida familiar si tanto papá como mamá van a la cancha, miran los partidos por la tele, se ponen de un humor horrible por una derrota o festejan alocadamente una victoria. Todo esto coincide además con el estado de gracia actual en el que nos han sumido Messi y la Scaloneta desde el último mundial, algo que funciona como una herramienta mágica que lima las asperezas más evidentes y conflictivas de la cultura futbolística nacional, pero que al mismo tiempo la exacerba e incrementa su peso y su importancia.

Si la práctica activa del fútbol es desde hace más de un siglo en nuestro país una actividad que excede en grados variables a la simple recreación o al deporte entendido como el cuidado y el desarrollo de las capacidades corporales, el fútbol profesional tiene hoy un menú increíblemente extenso de productos para el consumo agregado. Las opciones de otras épocas (ir a la cancha, escuchar los partidos en la radio, juntar las figuritas del campeonato local) perdieron quizás algo de importancia relativa, pero se mantienen e incluso crecen en número mientras conviven y se retroalimentan con todas las novedades que se fueron sumando hasta convertir al fútbol en un fenómeno global compuesto por la suma y la interacción —con las asimetrías de cada caso— de todas las culturas locales: el fútbol por televisión de aire primero y por cable después, los videojuegos, las redes sociales y los infinitos contenidos multiplataforma.

La práctica activa del fútbol es desde hace más de un siglo en nuestro país una actividad que excede en grados variables a la simple recreación o al deporte.

Por todas estas razones, no fue ninguna sorpresa entonces que, hace unos tres años, un día mi hijo más grande me preguntara qué tenía que hacer para ser futbolista profesional. Había empezado la primaria, ya sabía leer y escribir y, por lo tanto, su contacto con la cultura del fútbol se intensificaba a cada paso. Los términos de mi contrato matrimonial ya me habían asegurado que tanto él como su hermano menor fueran de mi mismo cuadro y no había encontrado ninguna resistencia de parte de ellos, pero de todos modos me mantenía siempre atento a algún posible desvío. Era lo único que pensaba imponerles, por otra parte. Para el resto de su experiencia tendrían total libertad. Pero sucede también que, como activo participante de la cultura del fútbol, varios de sus aspectos me tienen harto desde hace años, o incluso décadas: la violencia, las mafias, la histeria generalizada, la imbecilidad y la mala fe del medio, la utilización política, la procacidad, la rivalidad exacerbada al punto de convertir al odio en un estilo de vida. La cuestión es entonces cómo hacer que el fútbol pueda ser parte de un ámbito familiar sano y no un motivo para que la humanidad pudiera reclamarme algún día la responsabilidad por haberle sumado dos nuevos cabezas de termo a sus filas.

Volviendo a la pregunta de mi hijo acerca del modo de triunfar algún día en el fútbol, le hablé entonces de las divisiones infantiles y de las inferiores de los clubes de Primera. Y que también funcionan muchas escuelitas en las canchas de fútbol 5 o en otros clubes, esos que se suelen llamar “de barrio”. Como ése que está a cuatro cuadras de casa, sin ir más lejos. Se quedó pensando, pero de alguna forma entendió que él aún no estaba listo y no dijo nada más. Al año siguiente, empezando 2° grado, decidió que entonces sí, que su carrera como futbolista debía empezar ahí, en el club cerca de casa. Así que fuimos a averiguar y vino también el más chiquito, que entonces estaba en sala de 4 y no parecía tan interesado por el fútbol, pero que de ninguna manera estaba dispuesto a ser menos que el hermano mayor. Nos atendió un profe joven en una pausa de una práctica con unos pocos nenes. “Vengan el lunes que viene y que prueben una clase. Si les gusta, pueden empezar en la escuelita”. Pero el lunes siguiente no hubo escuelita, ni escuela, ni nada: hubo pandemia y ASPO, y todos adentro.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

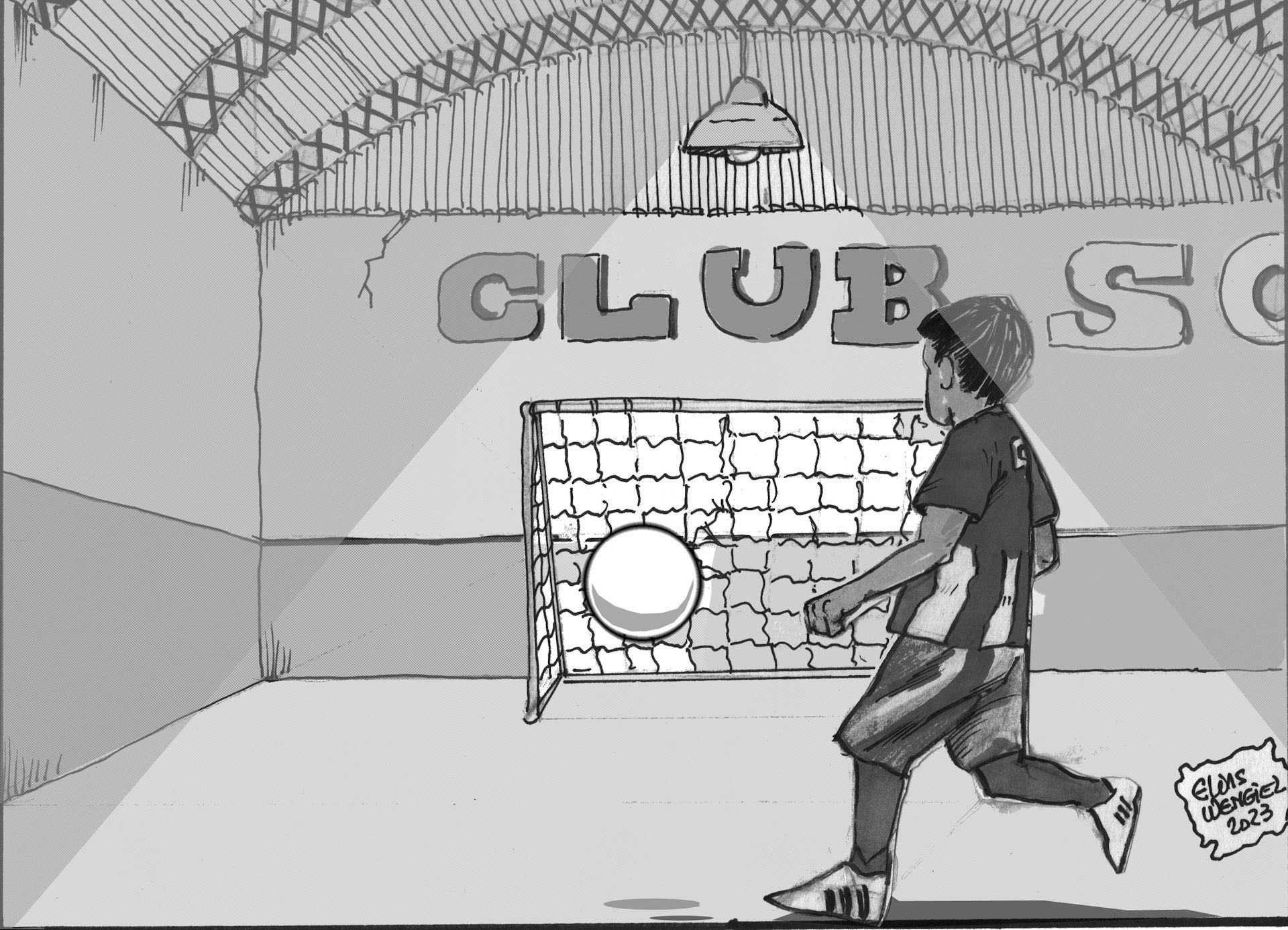

La normalidad plena tardó bastante más de un año en volver, y por eso la demorada entrada al club del barrio se dio recién después de las vacaciones de invierno de 2021. Las instalaciones del club eran modestas, pero nosotros no precisábamos mucho más: la canchita de piso de mosaicos donde también se practica patín (techo de chapa, paredes de material), un gimnasio con aparatos en el primer piso, un bufet amplio con su vitrina con trofeos y un dojo para karate y taekwondo en un rincón. Es decir, ni más ni menos que el Sportivo o el Defensores de la época de nuestros padres y abuelos, con la típica y la jazz de cada sábado y los bailes de carnaval; la escenografía y el concepto ideal para la nostalgia de “los años felices” y para tantas producciones de la maquinaria audiovisual kirchnerista que todavía andan dando vueltas por ahí, en DeporTV, Encuentro o alguna de las mil plataformas oficiales online. Por si quedaba alguna duda, en algún momento de la historia de esta casi centenaria institución, alguien había pintado con stencil en la pared del fondo de la cancha las efigies del general y la abanderada de los humildes.

Empezamos entonces con los entrenamientos, dos veces por semana: al de 8 le tocaba formalizar con ejercicios los rudimentos aprendidos en casa, en la plaza y en el cole; la clase del de 5 provocaba más ternura que otra cosa, pero se notaba que todos lo disfrutaban y se lo tomaban muy en serio. En algún momento nos enteramos de que el club tenía equipos en una de las ligas de baby fútbol en las que competían regularmente todos los sábados. Y que había también partidos amistosos contra otros clubes de la liga para los chicos más nuevos, algo así como una instancia preparatoria. Primer dilema: queremos que nuestros hijos jueguen, aprendan, se diviertan, ¿pero queremos también que compitan a edad tan temprana? ¿No les arruinará el gusto de jugar por el simple hecho de hacerlo? ¿No son esos los campeonatos a donde van los padres que les gritan a sus hijos y los hacen llorar, que insultan a los árbitros y se quieren pelear con otros padres?

Te sigo a donde vas

Pero como los chicos estaban entusiasmados, empezamos a llevarlos. Algunos amistosos contra clubes de la zona, sábados a la mañana. Ambiente relajado, emoción entre los padres debutantes como si fuera un acto escolar por el 25 de Mayo, los árbitros que les enseñan a los chicos a sacar correctamente los laterales y no mucho más. Llegaron el verano y las vacaciones, pero ya en febrero llegó el aviso a los grupos de WhatsApp: se retomaban los entrenamientos de los días hábiles y los amistosos, pero esta vez la idea era que los equipos de mis hijos jugasen la liga de baby fútbol de la FEFI. Apareció entonces una primera distinción: mi hijo más grande jugaría en su categoría 2012, en la liga “matutina”; al más chico le vieron potencial para foguearse con los de la 2015, pero en uno de los dos equipos de la “vespertina”. Más allá de lo halagador de que al pibito le vieran algo como para mezclarlo con los de 7 años, me faltaba en ese momento experiencia liguera como para poder apreciar la diferencia entre jugar los sábados a la mañana o a la tarde.

En cualquier caso, de buenas a primeras el núcleo familiar se vio embarcado en el tour futbolístico de cada sábado. Mamá y papá nos vimos obligados a turnarnos para cumplir con los dos, siempre firmes en los tablones locales si nos tocaba en nuestro club o de visita en alguno de los muchos clubes que fuimos conociendo en Capital y Gran Buenos Aires. A nuestro equipo de este tranquilo rincón de la comuna 12 podía tocarle jugar en una zona de influencia que empieza en los cercanos Villa Urquiza, Parque Chas, Agronomía, Villa Mitre o Devoto, pero que se puede extender hasta Liniers, Parque Chacabuco, Mataderos, Lugano, Barracas, Ciudadela, Caseros o Ramos Mejía. A veces, hasta el infinito y más allá: Aldo Bonzi, Lomas de Zamora, González Catán.

Con el correr de los partidos y las semanas fuimos notando unas cuantas cosas. En primer lugar, que tanto FEFI como LAAMBA, las dos ligas principales que organizan el baby fútbol y el futsal masculino y femenino por fuera de la AFA, son la expresión de un enorme ecosistema de pequeños clubes que se pone en marcha cada fin de semana. La liga de FEFI se divide en 25 zonas, y en cada una de ellas puede haber hasta 16 equipos. Algunos de estos clubes, de hecho, no son nada pequeños: pueden ser las infantiles de equipos de AFA como Racing, Independiente, San Lorenzo o Argentinos Juniors. También puede tratarse de clubes que crecieron y cuentan con otro tipo de instalaciones y con un renombre que excede a sus barrios, quizás por algún crack famoso salido de ahí o porque fueron o son muy fuertes en el futsal de la AFA: Parque, Pinocho, 17 de Agosto, Estrella de Maldonado, Kimberley, Jorge Newbery.

Lo que se observa a simple vista en los clubes de barrio promedio del circuito es un funcionamiento que implica la participación de muchísimas personas.

Pero, más allá de estos casos particulares, lo que se observa a simple vista en los clubes de barrio promedio del circuito es un funcionamiento que implica la participación de muchísimas personas. Además, desde luego, de un movimiento económico imposible de cuantificar por la alta informalidad, pero para nada despreciable: además de las cuotas sociales o los aranceles por las clases, todo el elenco estable de profes y empleados de los clubes sacan sus ingresos de la venta de entradas, las consumiciones en los bufets (que en algunos casos son bodegones o restaurantes), de las ferias o eventos especiales, de la venta de indumentaria y hasta de algún rudimentario merchandising. Está claro que nadie se va a hacer millonario y hay bastante disparidad de club a club, pero se nota que el movimiento fluye.

Es decir que los clubes de barrio actualmente están muy lejos de esa imagen de pobreza y abandono, de la condición de víctimas del olvido de las familias, la insensibilidad de los poderosos y los tarifachos de Macri. De hecho, lo que se vive en ellos semana a semana y lo que se comenta en cada conversación en la tribuna es que, después de la pandemia y —muy especialmente— tras la tercera estrella de la Selección, los clubes están más llenos que nunca y les cuesta encontrar horarios y canchas disponibles para satisfacer a la demanda. Sus instalaciones pueden ser más o menos modestas, tienen baños y vestuarios detonados o hechos a nuevo, algunos tienen pileta climatizada y otros son apenas un playón de cemento y una mediasombra en medio de barrios que no distan mucho de ser asentamientos. Pero la vitalidad social que recorre a toda la red —esa fuerza que impulsa a la señora que corta porciones de pastafrola en un pasillo repleto de papis y chicos en busca de algo para picar— es otro recordatorio de la potencia de ese perfume a socialización peronista que dura más que cualquier desodorante de ambientes, la tan mentada “comunidad organizada”: aunque en ningún momento se lo haga explícito, no parece ser éste un ámbito en donde el radicalismo o el PRO (y menos aún la izquierda) puedan tener la voz cantante.

Hoy hay que ganar

Volviendo a cuestiones más estrictamente deportivas, lo segundo que he ido aprendiendo en estos dos años y medio de soccer dad, es que los sábados a la mañana los chicos juegan y los papis alentamos, pero que a la tarde pasa eso mismo pero diferente: los equipos de las categorías vespertinas tienen a los mejores jugadores y ahí se nota que la competencia es mucho más fuerte e intensa. Yo también jugué torneos intercolegiales en la primaria, y en algunos casos con mucha pica, pero lo que me encontré en el baby fútbol vespertino realmente me sorprendió. Los nenes, incluso los de 6 o 7 años, dejan la vida en cada pelota, traban abajo que da miedo y no hay golpazo contra el cemento que los amilane: se reprime el llanto y se sigue. Se juega con limpieza y corrección, los pibitos son muy leales, pero se juega a muerte. Es un espectáculo por momentos conmovedor por la naturalidad y la buena leche con la que van al choque, y a veces atemorizante por toda la presión que les suma el entorno y que ellos quizás no se animan a rechazar. Por más que las derrotas se acepten con entereza y los papis los abracemos y consolemos, cuando ellos ven cómo se gritan los goles y que los campeonatos se celebran con bombos, banderas y bengalas, no hay forma de que la responsabilidad por el resultado no les llegue al menos de manera indirecta.

Es que es así: cuando los partidos van parejos, los profes gritan indicaciones sin parar, los papis y los compañeros de las otras categorías alientan y cada gol importante arranca rugidos de las tribunas. El barullo se vuelve ensordecedor y a veces se nota que algunos chicos se ven sobrepasados. A la tarde no se ven equipos con nenas como hay a la mañana: se acabó la inclusión. A la tarde sí, aparecen los papis que se quieren pelear, los profes que discuten con los árbitros y los nenes que juegan al antifútbol: se revienta la pelota a cualquier lado para aguantar un resultado o se juega con menos gente en ataque para asegurar un empate en un partido chivo de visitante. Porque sí, acá hay que sumar en la tabla porque queremos salir campeones y el campeonato es largo. Y sí, la localía cuenta tanto como en el fútbol de los grandes. Y los clubes de barrio también tienen sus clásicos, cómo que no. Y los clásicos hay que ganarlos.

Me parte el alma ver llorar a un nene porque sufrió una goleada, o porque se perdió el gol del empate, o porque no entiende las indicaciones del profe.

Todo esto me ha llevado a tener muchas veces sentimientos encontrados. Me cuesta entender la tensión que se vive en algunos partidos. Me parte el alma ver llorar a un nene porque sufrió una goleada, o porque se perdió el gol del empate, o porque no entiende las indicaciones del profe. A mi hijo menor lo tuve que calmar una vez en un entretiempo, porque iban tres goles abajo en un partido decisivo y se veía desbordado por el resultado y el griterío infernal en una cancha y un club que no conocíamos. Sólo tuve tiempo de decirle que se tranquilizara, que jugara a la pelota y que ignorara todo lo demás. Tiene apenas 7 años. Pero pasa también que termina el partido y al rato se olvida de todo. Se queda charlando con sus compañeros, comiendo galletitas o improvisando un picadito si hay un pasillo o una cancha libre. Y además, desde hace un tiempo, después de su partido con la 2016 (ahora sí juega en la categoría que le corresponde por su edad) siempre quiere quedarse a ver a la 2010 que juega inmediatamente después, y también más tarde a sus ex compañeros de la 2015 porque a veces entra un rato desde el banco y así juega dos partidos. La tarde del sábado se pasa casi entera, pero él lo disfruta y con sus compañeros armaron un grupo muy lindo, se llevan muy bien y da gusto verlos jugar. A veces dan espectáculo, y la figura es un rubiecito que no se puede creer lo que juega. Zurdo y hábil, hace todo bien y recién cumplió los 7, todavía está en primer grado.

Cada lunes después del colegio y del entrenamiento, mis hijos me preguntan por la tabla de posiciones y el fixture, información siempre disponible en la web de FEFI. Yo les decía al principio que no le presten tanta atención a eso, pero ya van dos campeonatos en los que el equipo del menor pelea arriba, con chances de campeonar. Y ahí estamos los tres cada semana, mirando la tabla, discutiendo partidos, analizando rivales y haciendo cuentas. Pero tanto resultadismo se compensa también en las prácticas. Ahí los profes saben regular el nivel de exigencia para cada grupo y cada jugador. Se trata de que todos aprendan algo y mejoren su juego. El foco en la competencia no se pierde, pero hay más tiempo para divertirse, para gastadas por un caño en el loco y para cantar un feliz cumpleaños. Esos momentos sirven para compensar también las situaciones desagradables que a veces nos toca presenciar en los partidos. En cualquier caso, cada tanto les repito a mis hijos que la decisión de ir a competir tiene que ser sólo de ellos, que nada ni nadie los puede obligar. Y que si mamá y yo en algún momento decidimos que lo que vemos ya no nos gusta, que el saldo para ellos es negativo, se termina. Qué suerte que seas tan bueno, rey, qué suerte, qué suerte.

Que viva el fulbo

Finalmente, la tercera cosa que descubrí en este tiempo de fulbito es que sí, hay todavía vida social por fuera de las redes. Todo empieza con los profes: revisando la cuenta de Instagram del club compruebo lo mucho que éste creció en los últimos seis años y con la pandemia en el medio. De apenas un par de profes para uno o dos equipos por categoría, hoy el club ya cuenta con un coordinador principal a cargo de cinco entrenadores que se reparten la dirección de otros tantos equipos de cada camada. Son todos muchachos muy jóvenes, que apenas si rondan los 20, la mayoría de ellos estudiantes de educación física o profes ya recibidos, con una vida dedicada por entero a la pelota. Uno nos contó que cuando estaba en el secundario —es decir, hace un rato— jugaba en cuatro clubes a la vez. Pero me impresiona también la seriedad con la que se conducen. No es para menos: además de trabajar en uno o más de un club, varios de ellos también juegan en la tercera o la primera división de futsal y les toca defender ahí también el honor del club. En cualquier caso, el fútbol para ellos es un continuum que, entre las clases, las competencias y sus propios partidos les lleva los siete días de la semana. Para sorpresa de nadie, los pibitos los quieren y los respetan mucho.

Y así es como los papis nos vemos cada vez más metidos en la vida del club. Las charlas y saludos breves de los días de semana se prolongan en horas de tribuna compartida los sábados, los nervios y los festejos en cada partido, mate o café en jornadas glaciales en tinglados o al aire libre, el sudor en la camiseta en tardes de 35 grados en gimnasios cerrados y sin ventiladores. A veces hay que ponerse de acuerdo para llevar o traer a los chicos, o incluso a los profes. Y quizás alguno proponga juntar plata para un trapo, una bandera para apoyar a los nenes, y dale, por qué no. De a poco fui reconociendo que había caído en la trampa, que el club del barrio me había capturado el sábado, la cabeza y el alma.

Lo sospeché ese día que me fui indignado de aquel club rival, enemistado para siempre con ese barrio vecino, y todo porque ese equipo mediopelo (dirigido por un ridículo que les quemaba la cabeza a sus jugadores con sus gritos, y se notaba que no era exactamente fútbol lo que les enseñaba) nos ganó de casualidad 1 a 0 y nos dejó sin chances en la anteúltima fecha. Lo confirmé ahora que, como si todo esto fuera poco, mis hijos ya me arrastraron un domingo a las siete de la tarde a ver jugar a sus profes de la tercera y la primera. Fue de visitantes y justo en un clásico contra unos del barrio de al lado, y tengo que decir que volví como loco después de ver dos partidazos y de recordar cómo era el clima eufórico del fútbol en las canchas con locales y visitantes, pero comprimido en un gimnasio cerrado de 20 metros por 15, unos pocos tablones repletos y gente trepada al techo de un cuartucho que amenazaba con venirse abajo. Volvimos a las diez de la noche, y ya me imagino que una sola vez no será suficiente para ellos. ¿Hasta dónde me harán llegar?

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.