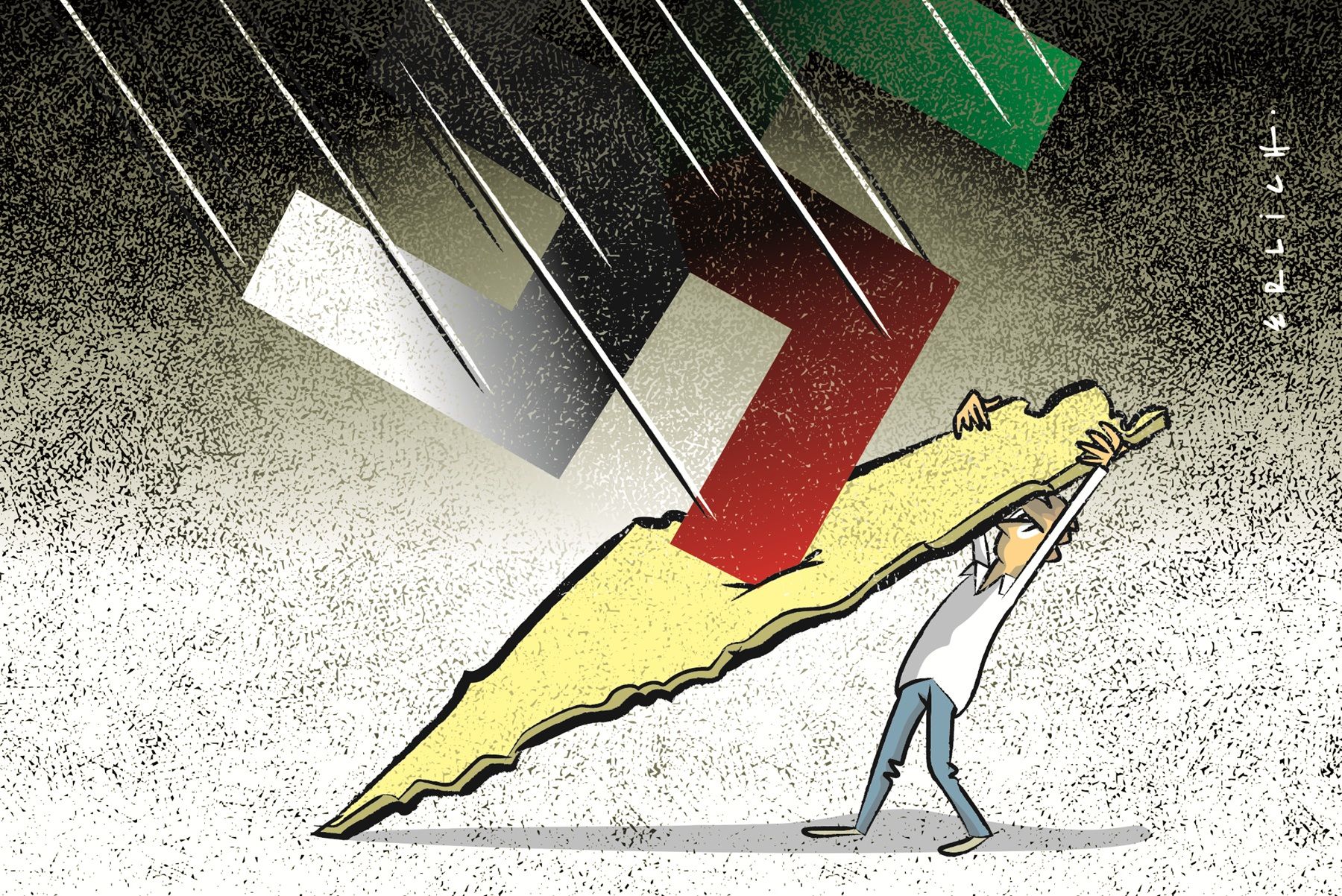

Hasta hace un par de meses, el tremendo atentado de Montoneros a la Superintendencia de la Policía Federal realizado el 2 de julio de 1976 no tenía lugar en la memoria colectiva de los argentinos. No se hablaba de él, no se lo recordaba, no había películas ni libros ni canciones que lo trajeran al presente. A partir del libro de Ceferino Reato, Masacre en el comedor, el episodio no sólo fue incorporado a la conversación pública, sino que ahora rápidamente recuperó su estatus judicial. Hace unos pocos días, la Cámara Federal revocó un fallo de la jueza María Servini que había determinado que la causa estaba prescripta.

La discusión, entonces, pasó nuevamente a los argumentos técnicos respecto de los crímenes del terrorismo: si son crímenes de lesa humanidad, con lo cual son imprescriptibles, o si son acciones de particulares, no relacionadas con un Estado y, por lo tanto, la causa cae con el tiempo; si se aplica el Estatuto de Roma, que incluye acciones civiles, con lo cual la causa no prescribe, o si el Estatuto de Roma no se puede aplicar retroactivamente, con lo cual se cae la causa. La discusión se convierte en una reyerta de abogados, con todo el respeto que se merecen. El objetivo de esta nota, probablemente vano, es sacar al tema de ese debate –al cual no podemos aportarle nada– y volver a ponerlo en el lugar que le corresponde: el de la historia y la compasión.

Repasemos los hechos, minuciosa y objetivamente enumerados en Masacre en el comedor: la bomba, puesta por un militante montonero, diseñada para maximizar el daño producido, causó la muerte de 23 personas en el comedor de la Superintendencia de Policía. El universo de personas que asistía a ese comedor, es decir, las posibles víctimas, incluía todas las gradaciones posibles de personal policial más algunos vecinos del barrio, proveedores, empleados civiles, etc. Además de los muertos, los heridos, que superan el centenar, sufrieron horribles mutilaciones. El atentado no fue investigado judicialmente: se le contestó con una serie de asesinatos a mansalva realizados en la clandestinidad. Las víctimas de la bomba, por otra parte, nunca tuvieron ningún tipo de reconocimiento social ni oficial.

El atentado no fue investigado judicialmente: se le contestó con una serie de asesinatos clandestinos. Las víctimas, por su parte, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento oficial.

Se trató, bajo cualquier definición, de un acto terrorista; de hecho, hasta los realizados en los ’90 contra la comunidad judía, fue el atentado más grande de la historia argentina. Por distintos motivos, tanto los perpetradores como la institución a la que se le destinó la bomba barrieron el hecho bajo la alfombra. Para los Montoneros y sus admiradores era muy difícil defender un atentado tan cruel. El relato edulcorado del kirchnerismo respecto de las organizaciones armadas de los ’70 no resistía la comprobación de esa carnicería indiscriminada. Para la Policía, por su parte, el hecho exponía su protagonismo en la represión ilegal durante la dictadura y su elección de buscar una violentísima venganza en lugar de justicia. Ante estos dos silencios, los que quedaron desamparados fueron las víctimas y sus deudos.

La reapertura del juicio, suponiendo justificada de alguna manera la imprescriptibilidad, sería un intento de reparar esa terrible carencia. Sin embargo, entendemos, sería una reparación costosa en términos de calidad jurídica y de efectos políticamente nulos.

Con la imprescriptibilidad no alcanza

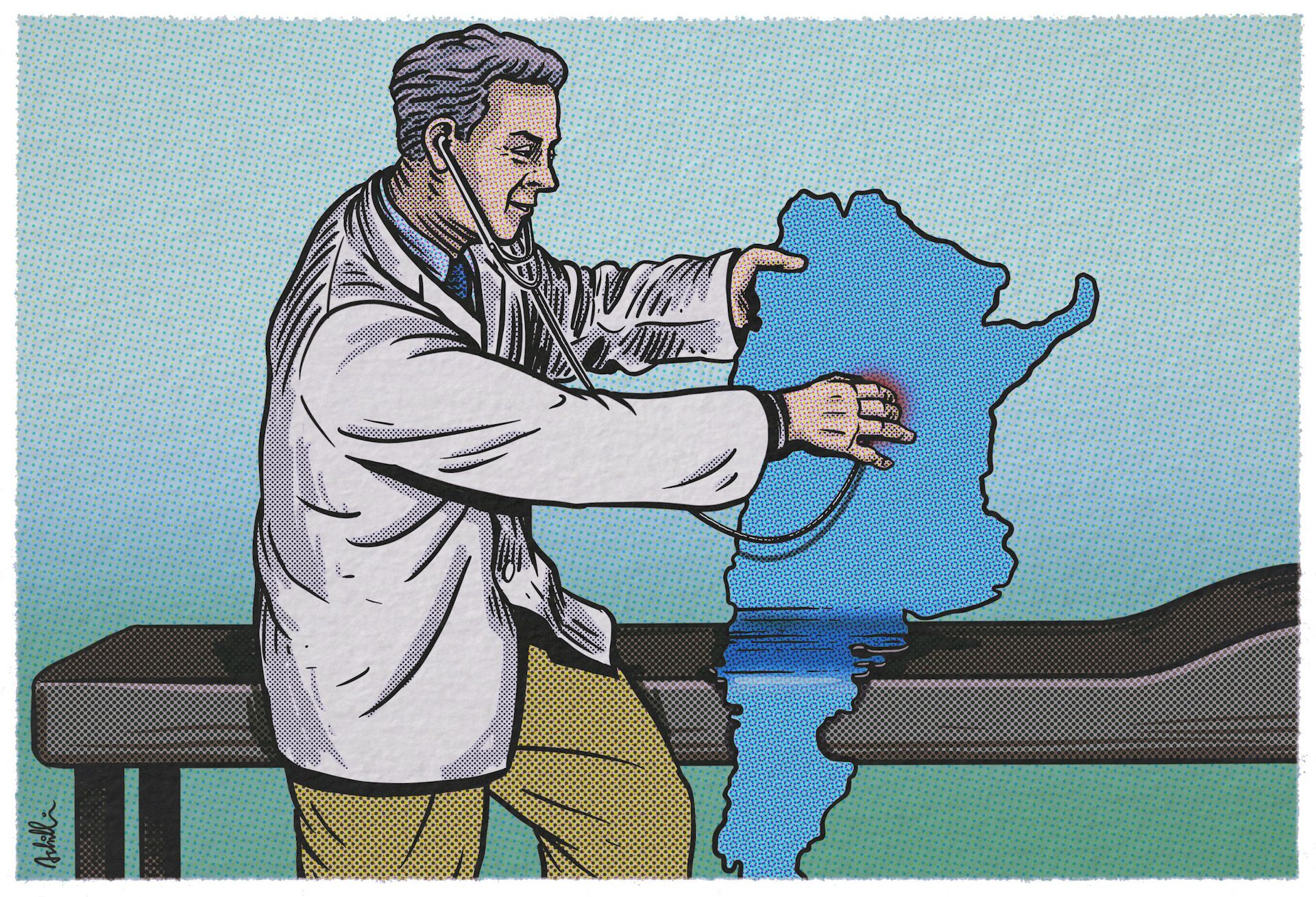

Según la ley argentina un delito menor prescribe a los cinco años y un asesinato a los 20. El paso del tiempo es decisivo: el hecho es cada vez más difícil de ser investigado y la Justicia requiere un grado de certeza para la condena que se va extinguiendo a medida que pasan los años. La certeza no es poca cosa: para condenar a un acusado de un delito se requieren pruebas más allá de la duda razonable. La frase común que se usa para ejemplificarlo es ilustrativa: es mejor un culpable libre que un inocente preso. Esa idea “garantista”, en el mejor de los sentidos posibles, es la estructura básica de nuestro derecho.

Reconstruir un hecho ocurrido hace casi medio siglo es en la práctica imposible. La verdad jurídica que se pueda alcanzar en un proceso tan retrasado en el tiempo va a ser necesariamente diferente de la verdad de los hechos, que quedará en manos de historiadores y estudiosos. Al reabrir una causa tan añeja existen dos posibilidades: o que los victimarios queden libres de culpa y cargo porque no se pudo demostrar su participación en el hecho o que las exigencias del juicio se relajen de manera de condenar a los acusados, aunque las pruebas no alcancen. En ambos casos, hay un ideal de justicia que no se está alcanzando.

La imprescriptibilidad no es un sello que habilita al juicio. Es una solución que genera otros problemas, especialmente en la calidad de la justicia administrada.

Se ha adoptado internacionalmente el criterio de que ciertas acciones son de tal gravedad que su efecto no claudica en el tiempo. Es una decisión en contra del derecho penal liberal que se tomó a partir de hechos atroces llevados adelante por Estados nacionales. Resultaba inaceptable que esos hechos quedaran impunes con el paso del tiempo. La solución que se encontró –declararlos imprescriptibles– era mala: eso no implica que no fuera la mejor. Que sea o no la solución óptima es una discusión que supera las ambiciones de esta nota. Lo que importa, en este contexto, es que la imprescriptibilidad no es sencillamente un sello que habilita al juicio. Es una solución que genera otros problemas, especialmente en la calidad de la justicia administrada.

Por otra parte, extender la idea de imprescriptibilidad a otros delitos, como el de la corrupción, lleva el razonamiento de endurecer algunas penas particulares al absurdo. De prosperar el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos contra la administración pública, una licitación amañada tendría una categoría más dura que un asesinato.

En definitiva, reabrir la causa por el atentado del 2 de julio de 1976 derivaría en un juicio de baja calidad jurídica: muchos de sus responsables, víctimas y testigos han muerto, el tiempo deteriora las pruebas y hace imposible peritajes técnicos. En este caso particular, además, se montaría un espectáculo mediático que poco podría tener de reparador.

Las víctimas necesitan reconocimiento

El juicio, en el mejor de los casos, realizado por la necesidad política de saldar una deuda de la democracia, no llegaría ni siquiera a cumplir esa misión. El desencuentro histórico seguirá incólume: las víctimas, sus deudos, encontrarán cierta compensación al calor de una acción legal, pero su estigmatización seguirá presente.

Cuenta Reato en Masacre en el comedor que no hay una placa en el lugar que rememore el atentado. Los deudos sólo recibieron la retribución habitual a los familiares de policías caídos en el cumplimiento del deber (los de la única víctima civil, ni siquiera eso). Los familiares de los autores del atentado que posteriormente fueron asesinados por la dictadura, en cambio, recibieron la indemnización que corresponde en esos casos. Quien llevó adelante la inteligencia del operativo, Rodolfo Walsh, es homenajeado, entre otras decenas de acciones, con el nombre de una estación de subte. La desproporción en el reconocimiento de unas víctimas y otras es enorme. No podría acortarse con un juicio forzado y atrasado en el tiempo.

Lo que las víctimas necesitan es que su dolor esté reconocido al mismo nivel que cualquier otro pesar generado por las disputas políticas en la historia argentina.

Lo que las víctimas necesitan es que su dolor esté reconocido al mismo nivel que cualquier otro pesar generado por las disputas políticas en la historia argentina: especialmente el que ocupan hoy las víctimas de la represión ilegal. Un país con Firmenich preso por este hecho, medio siglo después de acontecido, no es necesariamente un país mejor. Un país en el cual estas víctimas tienen su espacio en la conversación pública, son reconocidas por el Estado, se les pide perdón de parte de quienes simpatizaron con los movimientos revolucionarios armados, sería un país en el cual valdría la pena pensar un futuro, porque ha podido procesar correctamente el pasado.

El intelectual argentino Héctor Leis dedicó los últimos años de su vida en Brasil a cuestionar su historia como miembro de una organización armada y a proponer una salida a ese enfrentamiento. En Un testamento de los años ’70 expone una idea que suena irrealizable y quijotesca: un monumento conjunto a todas las víctimas de esa época. Es, sin embargo, un ideal perfecto, algo a lo que deberíamos aspirar, sin entrar en discusiones sobre la cantidad de demonios o la prescriptibilidad de unas y otras causas.

Asumamos ese ideal de una buena vez, aunque nos parezca inalcanzable. Caminemos en la dirección que nos señalaba Leis:

Listar juntas a todas las víctimas es la única manera de desarmar a los fundamentalistas de la memoria instalados en nuestra sociedad y que se retroalimentan de forma maniquea y resentida. Esa lista común ayudará también, sin duda, a recuperar la dimensión de la realidad de aquellos años.

Los argentinos no pueden rumiar hasta la eternidad sobre el pasado violento habido entre 1966 y 1983. Un memorial conjunto de las víctimas, sin excluidos de ningún tipo, ni de inocentes ni de culpables, que incluya desde los soldados muertos en el asalto al regimiento de Formosa hasta los secundarios desaparecidos en La Plata, desde los militares hasta los guerrilleros, abriría la posibilidad de un nuevo comienzo, de un ciclo de paz sin resentimientos. Quien no desea esto es una minoría, y no importa aquí hacer nombres. Pero es fácil descubrir quiénes son: basta ver quiénes son los que hablan en nombre de las víctimas.

Que haya entonces, en mármol o papel, una lista única por orden alfabético registrando apenas los nombres y las fechas en que murieron o desaparecieron esos argentinos y argentinas. No son sus hechos o pensamientos lo que importa, sino su sacrificio.

Corresponde a nosotros, ciudadanos, construir la voluntad necesaria para demandar esta tarea al Estado argentino. A él compete realizarla, independientemente de quién lo gobierne.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.