Jay Bhattacharya, médico y economista, profesor de la Universidad de Stanford, es uno de los pocos intelectuales que se ha atrevido a desafiar públicamente —con trabajo y argumentos científicamente sólidos— los consensos a partir de los cuales los más diversos tipos de gobiernos y regímenes en todo el mundo gestionaron la reciente pandemia de COVID. Hace unas semanas, en una presentación en la Combs Lecture en la Universidad de Notre Dame, Bhattacharya afirmó: “No es que no haya que tener miedo, sino que hay que aprender a contenerlo y actuar sobre la base del expertise y de la evidencia, no de las emociones que el miedo genera”.

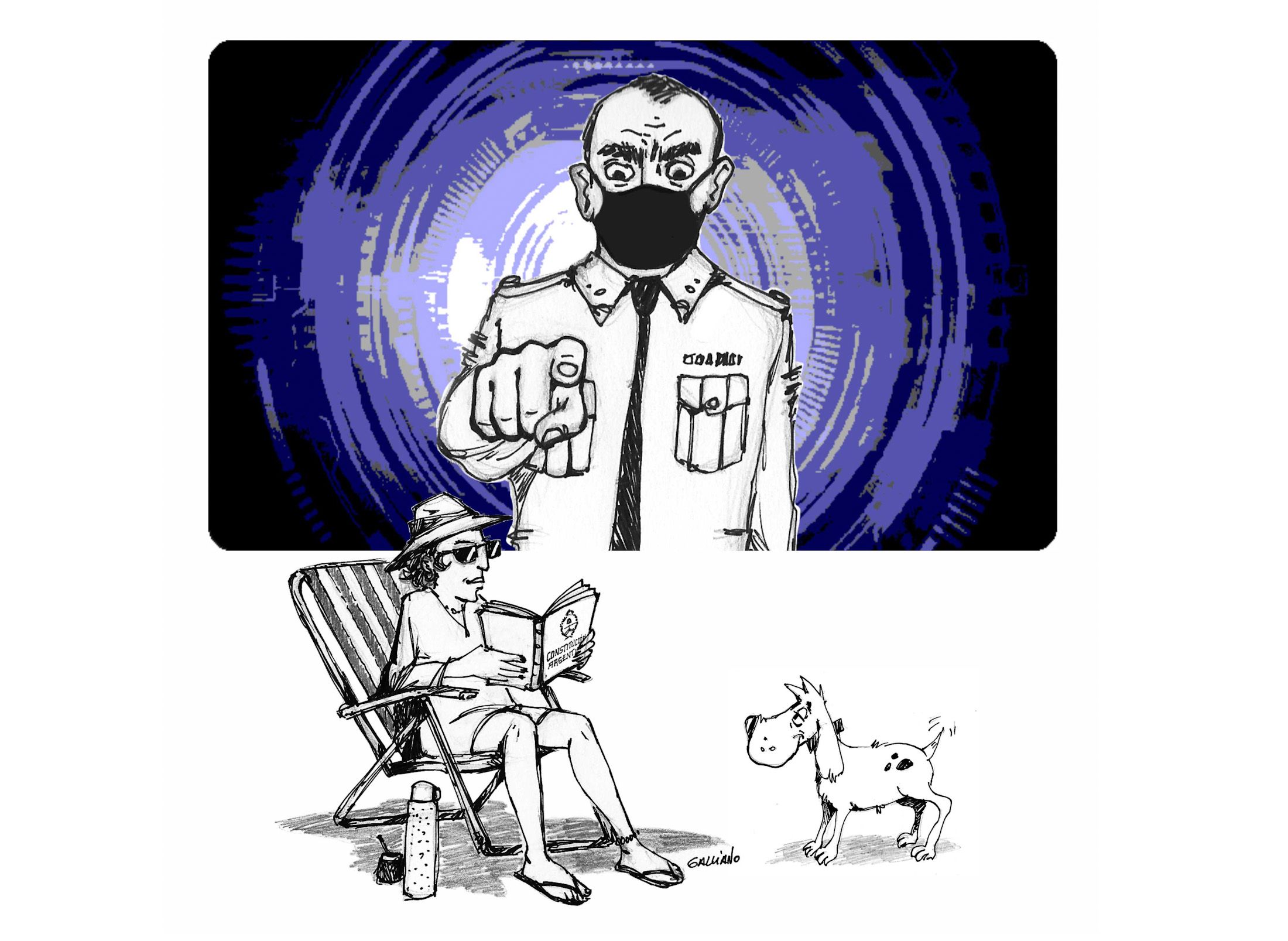

Esta frase activó en mi memoria el recuerdo de la serie de eventos desafortunados que debimos vivir durante la pandemia. Unos eventos que, al enumerarlos, nos traen el recuerdo de la clasificación de animales de la enciclopedia china imaginada por Borges en “El idioma analítico de John Wilkins”, sólo que versionada a su vez por George Orwell. Sin ser del todo exhaustiva, esta serie bien podría incluir a: policías que controlaban bolsas en las cajas de los supermercados para asegurarse de que la gente sólo comprara “artículos de primera necesidad”, mientras que otros policías arrestaban a señoras que tomaban sol en una plaza; señores que practicaban remo en un río mientras helicópteros policiales lo intimaban a desistir; “trabajadores esenciales” que viajaban apiñados en colectivos pero que no tenían en regla sus “permisos de circulación”; familiares que atravesaban el país para acompañar a sus parientes enfermos; ciudadanos que cruzaban ríos a nado vestidos tratando de regresar a sus hogares en provincias que habían decidido cerrar sus fronteras; los jerarcas de esas mismas provincias que no dudaron en confinar, torturar y hasta desaparecer a hombres y mujeres de variadas edades que habían osado desafiar las restricciones horarias de circulación.

En el caso de la pandemia no correspondería adjudicar estos males a idiosincrasias locales.

Del mismo modo, esta lista podría incluir también a jueces que no respondían a pedidos de habeas corpus ni a amparos colectivos; organizaciones de derechos humanos que no los presentaban; periodistas “independientes” que no informaban sobre ninguno de estos abusos de autoridad e incumplimientos de deberes; prohibiciones de acompañar a enfermos terminales y de celebrar funerales; en fin, todo el amplio catálogo de restricciones y suspensiones de derechos constitucionales implementadas sin declaración de estado de sitio ni consentimiento del poder legislativo y, por consiguiente, flagrantemente inconstitucionales. Y todo eso sin mencionar las compras de vacunas rechazadas y realizadas por razones geopolíticas, los retrasos y las arbitrariedades en su distribución y las evidentes violaciones por parte de las autoridades políticas de estas mismas reglas discrecionales impuestas por ellas al resto de la población. Sin embargo, como ya lo mencionamos y la propia presentación de Bhattacharya —repleta de evidencia comparada— lo deja bien en claro, en el caso de la pandemia no correspondería adjudicar estos males a idiosincrasias locales, pues la mayoría de ellos fue perpetrada por la mayoría de los gobiernos de la mayoría de los países. Cabe preguntarse entonces por qué ocurrieron estas cosas en casi todo el mundo, y qué puede aprenderse de ello.

Una respuesta posible, que aquí intento explorar, sostiene que tanto en el origen de esta serie de medidas como en sus absurdas y trágicas derivaciones se encuentra una modalidad específica de percepción del riesgo, una que atribuyó como cierta una ocurrencia de baja probabilidad para la mayor parte de la humanidad. Esta forma de percibir el riesgo se convirtió en dominante no sólo por el carácter dramático de los eventos que dieron lugar a la aceleración de los contagios, sino también por su consistencia con los incentivos de los dirigentes políticos, las burocracias y los medios de comunicación. Motivadas por sus propios e inherentes intereses, estas élites contribuyeron directamente a producir y retroalimentar el terror en la opinión pública, lo cual les permitió justificar, precisamente en ello, la imposición de medidas consistentes con sus preferencias. Y estas medidas se impusieron independientemente de su solidez científica, su viabilidad económica, social y administrativa, y su base en la experiencia acumulada durante siglos.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Lo peor del caso es que nada hay de nuevo en la tragedia que implicó la toma de decisiones de política pública durante la pandemia. En Worst-Case Scenarios, un libro publicado en 2007, Cass Sunstein previó la dinámica de la serie de eventos desafortunados de 2020 sobre la base de una comparación sistemática de las respuestas gubernamentales a los problemas del terrorismo y el cambio climático emergentes durante los años ’80 y ’90. Estos problemas, argumenta Sunstein, comparten dos características: el riesgo de que, en su peor escenario, maten o mutilen a miles o millones de personas; y la dificultad de asignar, sobre bases científicas razonables, probabilidades al peor escenario. Pero, de acuerdo a su argumento, difieren en un aspecto crucial: la probabilidad de que uno de estos riesgos se convierta en saliente y urgente para la opinión pública es mayor en el caso del terrorismo que en el del cambio climático. En el primer caso, los atentados en medios de transporte y en grandes ciudades operan como un punto focal que exhibe inequívocamente una relación causal entre la acción humana y el resultado dañino; en el segundo, las catástrofes derivadas del cambio climático no ofrecen el mismo tipo de información porque en su ocurrencia suele intervenir una serie de factores coadyuvantes que dificulta realizar la imputación causal a las decisiones individuales.

De esta diferencia Sunstein deriva el núcleo de su anticipatorio análisis. Como han demostrado numerosos estudios de psicología cognitiva, la gente sobrerreacciona a la materialización de riesgos a los que hasta entonces asignaba baja o incierta probabilidad, razonando que si lo impensable ocurrió una vez, entonces seguramente habrá de ocurrir otra vez. Este razonamiento, que convierte a la probabilidad en certeza, conduce a las personas a aceptar costos que no hubieran aceptado antes del evento que hizo realidad el peor escenario, bajo la expectativa de obtener la seguridad de que así podrán salir de este escenario catastrófico y evitar para siempre su repetición. De ahí, sostiene Sunstein, la facilidad y velocidad con que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, millones de personas en todo el mundo aceptaron la introducción de controles invasivos y fastidiosos en los aeropuertos, y la mayoría de la sociedad norteamericana consintió el establecimiento de monitoreos permanentes de sus comunicaciones y, en alguna medida, el lanzamiento de las operaciones militares contra Al Qaeda en Afganistán. En cambio, la mayoría de los ciudadanos en la mayoría de los países ha resistido el incremento de impuestos a los vehículos y las energías contaminantes, simplemente porque ningún evento ha materializado los riesgos del cambio climático con la elocuencia y efectividad con las que los atentados del 11S materializaron el riesgo del terrorismo.

La gente sobrerreacciona a la materialización de riesgos a los que hasta entonces les asignaba baja o incierta probabilidad.

Algo similar ocurrió con la pandemia a comienzos de 2020: las bolsas de cadáveres en China, las fosas comunes repletas en Italia y España, y los hospitales colapsados en los Estados Unidos e Inglaterra materializaron el riesgo del peor escenario epidemiológico imaginable: el de una enfermedad respiratoria mortal altamente transmisible para la cual no existía cura ni protección. Con la opinión pública en pánico, los gobiernos de casi todos los países, democráticos o autoritarios, reaccionaron de maneras semejantes: establecieron cuarentenas; cerraron escuelas, universidades, fábricas y comercios; restringieron o prohibieron la libertad ambulatoria; forzaron el uso de máscaras en espacios abiertos y cerrados; y promovieron el hostigamiento, la censura y hasta la persecución penal de personas u organizaciones que desafiaran estas medidas u osaran cuestionarlas. La mayoría de los ciudadanos en la mayoría de los países, como bien sabemos, no sólo aceptó —e, incluso, exigió— la imposición de estas medidas, sino que también colaboró activamente en el ejercicio de disciplinar a quienes por acción u omisión no las acataban o no lo hacían lo suficiente.

Pero, tal como argumenta Sunstein a propósito del miedo a los atentados terroristas, esta deriva no tuvo lugar espontáneamente sino que fue estimulada por el comportamiento de los políticos, los burócratas y los medios de comunicación. La razón de ello es simple: la lógica que anima este tipo de respuestas ante los peores escenarios es consistente con los incentivos según los cuales estas élites toman decisiones. Los medios de comunicación prosperan vendiendo noticias y, como ha sido exhaustivamente estudiado, las noticias que más venden son las malas noticias. Tener, pues, todos los días, a toda hora, partes desde todos los rincones del mundo sobre contagios, muertes, hospitales sin camas, centros de salud sin respiradores, países y provincias sin vacunas o con bajo ritmo de aplicación, variantes y subvariantes del virus constituyó el cenit de su modelo de negocios. Durante meses tanto los noticieros como los programas de opinión, de casi cualquier orientación y contenido, sólo se ocuparon de la información epidemiológica, presentándola, casi invariablemente, del modo más catastrófico posible, contribuyendo de ese modo a la reproducción ampliada, intensificada y espiralizada del terror. Bajo esas condiciones, de insólita e infrecuente unanimidad temática y normativa, los medios confirmaron para casi todo el mundo la percepción de riesgo generada por los eventos catastróficos de China, Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos, ofreciendo corroboración de que lo probable se había vuelto cierto y facilitando de ese modo la adhesión generalizada a la mayoría de las medidas restrictivas impuestas.

El heroísmo del burócrata

Los burócratas buscan acrecentar su presupuesto y su poder para regular las relaciones entre Estado y sociedad en los ámbitos que les competen y, a través de ello, satisfacer las demandas de los actores sociales bajo su jurisdicción. La construcción del riesgo epidemiológico durante la pandemia permitió a las burocracias sanitarias, policiales y migratorias prosperar como pocas veces en tiempos recientes. Con la ayuda de los medios de comunicación, que hicieron de estos burócratas los héroes de la hora, médicos, policías y agentes migratorios desplegaron, apalancados en su expertise y en la reputación que les daba el coraje de estar en la primera línea de fuego en la lucha contra el virus, todas sus ambiciones de poder y sus márgenes de discrecionalidad para regular, de modos frecuentemente arbitrarios, absurdos y abusivos la vida cotidiana de millones de personas. Y mientras esas historias de heroísmo eran reproducidas en continuado por los medios, los contratistas de los ministerios hacían sus negocios bajo el amparo de normas simplificadas de licitación y adjudicación, cláusulas secretas, y toda la parafernalia de reglas diseñada por los burócratas para maximizar los beneficios de sus clientes.

Los dirigentes políticos son, en su mayoría, adversos al riesgo. O, más específicamente, adversos al riesgo de tomar decisiones que perciben como inconsistentes con las orientaciones de la opinión pública o las preferencias de los actores socioeconómicos que constituyen sus principales apoyos. Por eso la mayoría de los dirigentes políticos, en la mayoría de los países, optó no sólo por no desafiar los consensos favorables a las medidas restrictivas que emergían de las recomendaciones de los burócratas y de los mensajes de los medios, sino también por abstenerse de prestar oídos y, en definitiva, de representar a aquellos que disentían con la opinión dominante. Tampoco representaron, aún más notoriamente, a aquellos que padecían en carne propia los efectos de las arbitrariedades, los absurdos y los abusos de las burocracias. Otra vez cabe subrayarlo: nada nuevo hay en esto. Lo infrecuente es lo contrario: no proliferan los Cicerón oponiéndose a la dictadura de César, ni los Churchill denunciando el desarme frente a la amenaza fascista, ni los Alfonsín rechazando la autoamnistía militar y promoviendo el juicio a las Juntas.

En eso consistió la tragedia de la toma de decisiones de política pública durante la pandemia: en que todos los participantes del proceso decisorio hicieron lo que hacen siempre, actuaron sobre la base de los mismos incentivos buscando maximizar lo que consideraban como sus beneficios tomando en cuenta únicamente su situación. Las élites estaban preparadas para tomar un evento catastrófico y convertir su –en principio– incierta probabilidad en certeza, y sobre esa base desplegar todo el poder del Estado para regular la vida social, reclutando para ello a la mayoría de los individuos que, bajo el influjo del terror diariamente confirmado, operaron como efectivos agentes para disciplinar a sus semejantes aún en las más insignificantes de sus acciones.

En eso consistió la tragedia de la toma de decisiones de política pública durante la pandemia: en que todos los participantes del proceso decisorio hicieron lo que hacen siempre.

De esta trágica deriva de la pandemia pueden extraerse al menos tres lecciones. Dos de ellas conciernen al proceso decisorio de los gobiernos. Una es la necesidad de crear mecanismos para identificar el nivel de riesgo que cada problema público plantea. La ocurrencia de un evento catastrófico no implica que el peor escenario posible sea el de mayor probabilidad. Hay riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es estructuralmente baja y otros con mayores posibilidades de suceder. Establecer en qué lugar del continuo se encuentra el riesgo exige contar con evaluación científica lo más rigurosa posible. Pero identificar el nivel de riesgo no es sólo una tarea de expertos sino también de líderes políticos: es a ellos a quienes corresponde evaluar todas las dimensiones posibles –económicas, sociales, financieras, logísticas y psicológicas– de los problemas, así como, ciertamente, también de las alternativas que se proponen para abordarlos. Es, por consiguiente, a ellos a quienes atañe la responsabilidad de diseñar y, sobre todo, de sostener en situaciones de crisis un proceso colegiado de toma de decisiones sobre los niveles de riesgo (cabe insistir: tanto de los problemas como de sus potenciales soluciones). Y no cualquier proceso decisorio colegiado, sino particularmente uno en el cual se incluyan actores con perspectivas y opiniones diversas, y se garantice, activa y permanentemente, el estímulo y la protección de la expresión de opiniones disidentes con las eventualmente dominantes.

Otra lección que concierne a los procesos decisorios de los gobiernos es la necesidad de preparar a la opinión pública para lidiar con la disonancia que eventualmente pueda existir entre el enfoque y la respuesta decididos por el gobierno y la percepción dominante del riesgo difundida por los medios. Ello exige, desde ya, que los políticos se atrevan a tomar –valga la redundancia– el riesgo de contradecir, siquiera en un comienzo, al clima de opinión dominante. Pero, por sobre todas las cosas, exige que los gobernantes se tomen el trabajo de elaborar mensajes matizados, atemperados, sobrios, informativamente equilibrados. Es decir, lo contrario de los retruécanos sesgados y terroristas con que atosigaron al planeta durante la pandemia.

La tercera lección nos concierne a los ciudadanos, y en particular a aquellos que tenemos la fortuna de vivir en repúblicas democráticas. Es tarea nuestra no dejarnos dominar por el miedo, como es trabajo nuestro consultar fuentes diversas de información y opinión a la hora de evaluar riesgos y cursos de acción alternativos. Y es también responsabilidad nuestra reclamar, como nos sea posible, a las élites que nos gobiernan para que hagan lo mismo. Desde ya, no todos tenemos el tiempo ni los recursos ni la energía necesarias para hacer siempre nuestra parte. Pero probablemente sí los tengamos para tratar de llevar calma a quienes nos rodean y de ayudarnos, con todo el amor del que seamos capaces, a atravesar tiempos de incertidumbre y dolor. Para informarnos y ayudarnos a pensar, al menos mientras vivamos en democracia, podremos recurrir a quienes mostraron, durante estos años aciagos, que seguían haciendo su trabajo de investigar y opinar sobre la base de evidencias obtenidas con metodologías científicas consistentes. Sin ir más lejos, personas tales como Bhattacharya y sus colegas y, por cierto, el equipo de esta revista.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.