|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

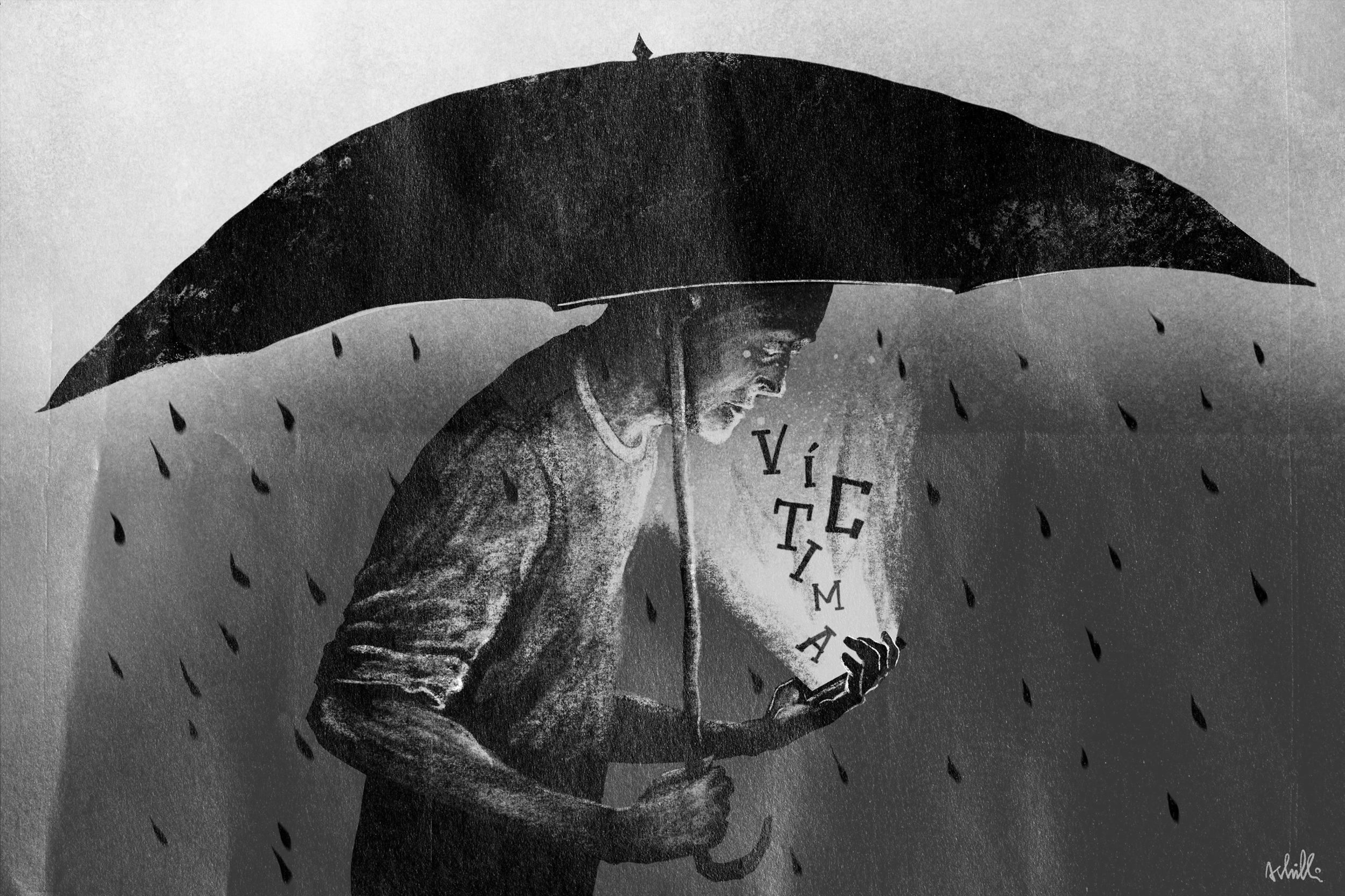

Una corriente de psicología social estadounidense enfocada en los jóvenes viene trabajando en los últimos años sobre la idea de que ciertas ideas de la cultura woke son contrarias a nociones básicas de salud mental. “¿Por qué están tan deprimidos los jóvenes progresistas?”, es una pregunta que se vienen haciendo investigadores de todo tipo.

No voy a meterme en los detalles técnicos, que el psicólogo social Jonathan Haidt explica muy bien en este ensayo, pero un ejemplo puede ser ilustrativo. Es habitual en la ideología progresista el pensamiento catastrofista con respecto a la vida social y política, una posición negativa acerca del planeta, del país, de las instituciones, e incluso de sus propios círculos sociales. En ciertos niveles esta sensación de catástrofe y, sobre todo, de impotencia frente a sus consecuencias puede causar, entre otras cosas, depresión.

Entonces, y simplificando, para salir de un estado depresivo uno debe desprenderse de la idea de que la miseria de las circunstancias externas determinan tu vida y tu bienestar. Es necesario alcanzar un estado mental en el que uno siente y piensa que puede ejercer cierto grado de gobierno sobre sus asuntos y dirigir el rumbo de su vida.

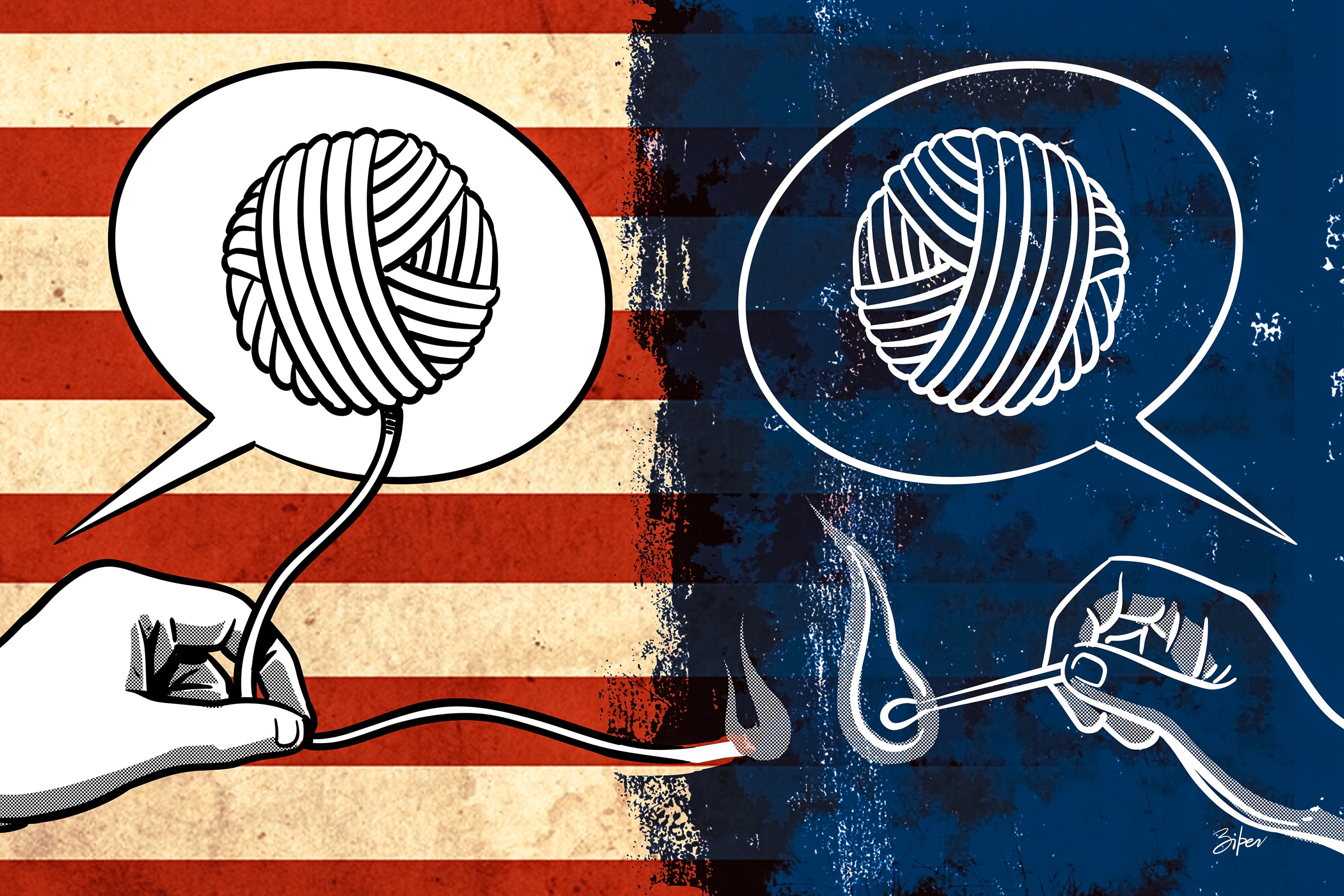

Por supuesto, el pensamiento catastrofista no es exclusivo del progresismo. De hecho, es tanto un síntoma como un factor que contribuye al desarrollo de muchos cuadros depresivos, y no necesariamente tiene un contenido político: una persona puede verse atrapada en rumiaciones persistentes sobre el fracaso laboral o el rechazo social. Sin embargo, lo que resulta llamativo –para autores como Haidt– es que distintos estudios muestran una fuerte correlación: los jóvenes con orientación progresista reportan niveles de depresión significativamente más altos que aquellos con orientación conservadora.

Prevalencia de depresión en jóvenes estadounidense, por género y orientación política (“Lib” es progresista, “Con” es conservador.)

Esto es lo que puedo transmitir del tema psicológico sin ser un experto. Lo resumiría así: enfrentar la depresión implica combatir, con el tratamiento que sea, la idea de que uno es extremadamente frágil ante los hechos y que nada alrededor puede mejorar. Mientras uno siga atrapado por esa forma de pensar, será muy difícil salir del problema. Acá es donde Greg Lukianoff, abogado, profesor universitario y coautor de Haidt, hizo la conexión.

Lukianoff, que luchó contra la depresión toda su vida, es director de FIRE, una asociación que publica un importante ranking sobre libertad de expresión en las universidades. Por eso, cuando en los tempranos 2010 vio en los campus universitarios que los estudiantes pedían limitar el tratamiento de ciertos temas (alegando el daño que un discurso podía causarles y enarbolando conceptos como la fragilidad emocional), se le encendió una alarma. Y más se alarmó cuando vio que los administrativos universitarios cedían ante esos reclamos. Entonces se dijo: están produciendo un retroceso en la salud mental de los estudiantes. Se les está inculcando la idea de que deben ocultarse y protegerse de un mundo adverso que no pueden soportar. Junto con Haidt publicó en 2018 un libro muy influyente, traducido como La transformación de la mente moderna, pero cuyo título original sugería algo como “La nueve mente malcriada norteamericana”.

A mí no me interesa confirmar la posición de estos autores acerca de la educación estadounidense, pero, como Lukianoff, soy una persona que pelea con problemas mentales –en particular con adicciones– y esa relación me resultó sumamente fructífera para pensar este campo también. En lo que queda me abocaré a eso.

Adicción y victimización

El esnayista Yascha Mounk señala que un rasgo clave del progresismo contemporáneo (que él llama “síntesis identitaria”) es su profundo escepticismo sobre la posibilidad de entendimiento entre grupos sociales distintos. En la Argentina el grupo identitario que el progresismo más firmemente intentó construir –muchas veces a pesar de los miembros de esos sectores– fue el de los pobres, o los villeros, como los llamaba el kirchnerismo. Esa construcción progresista nos llevaría a algo más o menos así: ser pobre no es una situación económica que puede remediarse a través del progreso material, sino una suerte de condición identitaria que te coloca en una posición de víctima singular (y acaso perpetua), especialmente víctima de los grupos privilegiados, que no sólo no quieren ayudarte sino que ni siquiera pueden, porque no pueden entender tu sufrimiento.

Lo que quiero decir aparece un poco en este punto. En un artículo que escribí hace ya casi un año conté mi llegada a los programas de 12 pasos para tratar problemas de alcoholismo. Entonces también hablaba sobre las diferencias sociales (e incluso políticas) que tenía con un compañero muy influyente para mí, y cómo, en cierto momento, me había costado sentirme parte de la comunidad en función de mis privilegios.

El personaje de aquella nota, Pepe M., un alcohólico en recuperación con cerca de 15 años de sobriedad, no era para nada un ejemplar de la política de la victimización. Incluso siendo un militante peronista, creía fervientemente en que el programa de recuperación debía servir para el progreso personal. Muchas veces lo escuché decir que él no había dejado el alcohol para convertirse en un pobre infeliz que se quejaba de su vida, sino que quería mejorar, y eso significaba ganar más dinero, por ejemplo, para ayudar a otros compañeros o asegurarles un mejor destino a sus hijos y familiares.

Un rasgo clave del progresismo contemporáneo es su profundo escepticismo sobre la posibilidad de entendimiento entre grupos sociales distintos.

Me interesé por Pepe porque su posición, dentro de los grupos tucumanos, me parecía difícil de digerir. No necesariamente por razones progresistas, pero sí por una lógica cercana a la progresista: vincular el destino del adicto en recuperación con cierto pesimismo o victimismo respecto del futuro personal. A Pepe esto le parecía inaudito y lo combate hasta el día de hoy. Para él, no podía haber recuperación sin avance personal. Pero para otros compañeros, la renuncia a cualquier avance personal y la entrega de los propios deseos a una voluntad superior y desinteresada –cosas que sí están en la literatura de la recuperación como condiciones para combatir el problema– eran justamente lo que creían necesario.

En este punto hay una verdadera tensión en la recuperación. A mí me pasó que, luego de aquella nota, empecé a participar en reuniones virtuales de grupos en Estados Unidos. En la cultura de los grupos norteamericanos vi algo más parecido a la idea de Pepe. Aclaro: no vi materialismo ni falta de espiritualidad. Lo que vi fue una interpretación del programa que propone la entrega espiritual y el abandono de ciertas pretensiones materialistas, pero también una conciencia muy clara sobre la responsabilidad personal en el propio destino. Una lógica que dice: para recuperarte, tenés que estar al mando de las cosas que podés hacer y sentir que algunos aspectos importantes de tu vida pueden cambiar y mejorar mientras te hacés cargo de tu problema.

Nadie dice que haya garantía de que esas cosas vayan a mejorar. No es una afirmación empírica. Pero es, como dije al comienzo, casi una condición: para empezar a salir de la adicción, tengo que combatir la idea de que mi situación no puede cambiar ni mejorar. Si no salgo de ese lugar, no podré dejar las sustancias.

La voluntad

Los programas de 12 pasos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, son espacios donde uno se cruza con personas de distintos grupos sociales. Si uno es de clase media y vive en una ciudad del interior, lo habitual es encontrarse con personas más humildes. Lo que digo lo he visto con mis propios ojos: si, por ejemplo, una persona humilde se quedara anclada en la idea de ser víctima del sistema y creyera que los demás no pueden entender su problema, no podría salir. Afortunadamente, más allá de las críticas que personas como Pepe y yo podamos tener sobre ciertas prácticas, eso casi no pasa en los programas —al menos, no por razones ideológicas. Puede ocurrir como un síntoma más de la adicción. Al contrario, quienes se recuperan lo hacen porque se integran y sienten la comunidad del problema.

Ahora bien, estoy seguro de que para una persona humilde no sólo la recuperación es más difícil, sino que la carrera en la enfermedad también lo fue. Cada tanto digo en las reuniones que yo tuve suerte: mi madre me puso una enorme red de contención mientras consumía. Cuando choqué el auto, alguien pagó los daños. Cuando me detuvieron, algún contacto pudo ayudarme a zafar. Lo cuento porque es verdad, y porque creo que quienes me escuchan también sienten comunión. No necesariamente con los hechos concretos de mi vida, sino con mi verdad y, sobre todo, con mi voluntad de hacerme cargo de ella.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.