Se cuenta que cuando los militares de la llamada Revolución Libertadora llegaron a la Residencia de Olivos, en septiembre de 1955, se encontraron con un señor rumano que estaba escribiendo a máquina. Era Virgil Georghiu, un funcionario diplomático del régimen pro-nazi de su país y arrestado al final de la Segunda Guerra Mundial por tropas americanas. En 1948 se estableció en Francia, y al año publicó La hora 25, un best seller sobre un joven jornalero perseguido alternativamente por ser judío o colaborador nazi. Georghiu había sido contratado para escribir el libro con el que Perón intentaría mostrar su ideario político al público europeo. Cosa rarísima, ignoraba que se estaba realizando una revolución en el momento en que gente de uniforme lo sorprendió en su despacho. “Yo soy un escritor”, pudo haber aseverado Georghiu en el momento de ser imputado, con la serenidad que le daba el cumplir con el trabajo para el cual había sido contratado. Es decir: “No soy responsable de nada”. Es cierto: no tenía compromiso con la verdad, sólo estaba allí para inspirarse y porque le pagaban. El resto lo hacía el relato.

Por ese vaivén entre la realidad y la ficción, Georghiu nos recordó a un personaje de Borges: Emma Zunz, la empleada de una fábrica que decide y da muerte a Loewenthal, su empleador, para vengar a su padre. Habla una sola vez en el cuento, pero dice lo más importante y frente a la policía: “Ha ocurrido una cosa que es increíble… El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga… Abusó de mí, lo maté…”. Las cosas –sabemos los lectores– no han sucedido de esta manera. Sin embargo, como señala el narrador: “La historia era increíble, pero se impuso a todos”. Los hechos, en efecto, no pueden ser creídos (“increíbles”); pero todos los dan por buenos. ¿Por qué? Porque Emma Zunz ha organizado con precisión su relato. Pensó en el destinatario y la historia que le hubiera gustado escuchar; eligió a sus personajes (el victimario y la víctima) y los delineó con rasgos estereotipados; les creó un conflicto afín a sus inclinaciones y estilos; les puso un escenario acorde, al que vistió con ingredientes melodramáticos (una noche, una traición, un abuso); eligió el momento oportuno de la trama urdida para alcanzar el clímax y, luego, ofreció un final triunfal: apretó el gatillo dos veces “y el cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto”. Emma es la que sabe narrar. Crea el verosímil: la verdad es lo de menos.

¿Por qué? Porque Emma Zunz ha organizado con precisión su relato.

En Por qué nos creemos los cuentos, Pablo Maurette sostiene que hay algo en los mundos artificiales –con que se construyen los relatos, como Georghiu, al margen de la realidad– que “ejerce una atracción impostergable y que en ocasiones nos absorbe con tal intensidad que se convierte en receptáculo de nuestras emociones y en imán para nuestra fantasía”. En estos casos, los lectores (los oyentes de Emma Zunz) abandonamos la evidencia en favor de una ilusión cimentada en viejas creencias más o menos firmes. No queremos comprobar nada. Adherimos.

Uno de esos relatos que circulan en nuestro país y entre los cuales estamos atrapados con la fuerza de lo ilusorio es el relativo a la educación en nuestro país.

La fuerza del relato

El modelo educativo del que hablamos se entreteje en los cantos del frondoso novelar de Homero, en el que hombres y dioses –con sus aciertos y errores– se debaten en escenas ficcionales de fuerte contenido ético. La Ilíada y La Odisea no son puro cuento. La épica fue precisamente el género literario que reflejó la identidad de un pueblo y los valores que lo sostenían. Las hazañas reales o imaginarias en las que participaban los héroes eran repetidas una y otra vez para inspirar a los ciudadanos comunes, aunque estos no resultaran perfectos. Es el caso en que relato mata verdad.

Los argentinos tuvimos nuestra épica educativa y se llamó Sarmiento, quien –como Aquiles y Odiseo– también fue un hacedor de discursos. Coincidió con los griegos en el fin político de la educación: la configuración de la identidad nacional. El “espíritu fundacional” que tienen las reflexiones y propuestas de nuestro líder educativo, hacia fines del siglo XIX, etapa de constitución del estado-nación, son de enorme vigencia en las primeras décadas del siglo XXI en la Argentina, en un contexto en que se entiende que educarse es un derecho para la construcción de una sociedad argentina más justa e igualitaria.

En virtud de un recuerdo cristalizado de la escuela de Sarmiento, planteada en Educación popular (1849), donde otorga un rol activo al Estado en la expansión de la educación obligatoria para garantizar la cohesión social y la estabilidad política, suponíamos que garantizando el acceso libre, laico y gratuito a través de la escuela o de la universidad públicas resolvíamos el 90 % de las cosas. Ahora, sin embargo, sabemos que no se trata solamente de una cuestión inclusiva de carácter cuantitativo.

Ahora, sin embargo, sabemos que no se trata solamente de una cuestión inclusiva de carácter cuantitativo.

El estado de pandemia, que interrumpió brutalmente el proceso educativo, condicionó la presencialidad en las aulas y apuró la adquisición de materiales y la instrumentación de estrategias para la comunicación a distancia, puso en entredicho el acceso físico y simbólico al bien igualitario de la educación. Si, según informó el ministro de Educación Nicolás Trotta, casi un millón de alumnos (10 %) dejaron de estudiar este año, es lógico pensar que la profundización de las desigualdades se ahondará en un futuro cercano en desmedro de los destinos de chicos que deberían tener (pero no tendrán) las herramientas para enfrentar situaciones cada vez más complejas en el mundo actual.

Por otra parte, ya sabemos que la virtualidad, además de no constituir una práctica habitual en muchos hogares por la falta de acceso a dispositivos o problemas en la conectividad, no reemplaza el necesario contacto personal entre pares ni la función del docente, sobre todo en el nivel primario. El docente debe hacer un seguimiento en el desarrollo singular y cooperar para que se integre cada uno de sus alumnos eficazmente a un grupo, y no solamente instruir desde el punto de vista académico, cosa que podría resolver a través de una pantalla. Lástima es decir que volvemos, entonces, a tener un problema en lo que respecta a la “cantidad” en educación: alumnos y contenidos han descendido notoriamente.

Sobre la base de evidencia científica, que explica que la escuela no es foco de contagio del covid, y que suspender las clases presenciales y poner en riesgo la formación durante 2020 y lo que va de 2021 sí ha causado destrozos que no serán fáciles de superar, hay padres y madres que se organizaron para reclamar el derecho de sus hijos a la educación. Esto representa una novedad de protagonismo, aunque revela a la vez que hay blancos institucionales que necesitaron completarse. La gesta de la sociedad civil ejemplificada en el colectivo de padres y madres que pidió y sigue pidiendo con vehemencia que los edificios escolares se abran significa, a través de la presencialidad, la revalorización social del rol docente y de la educación en comunidad, sobre todo, en lo que respecta a una deuda pendiente: la cuestión de la “calidad” en educación, sobre lo cual hoy urge construir un nuevo relato.

La “argentiniada”

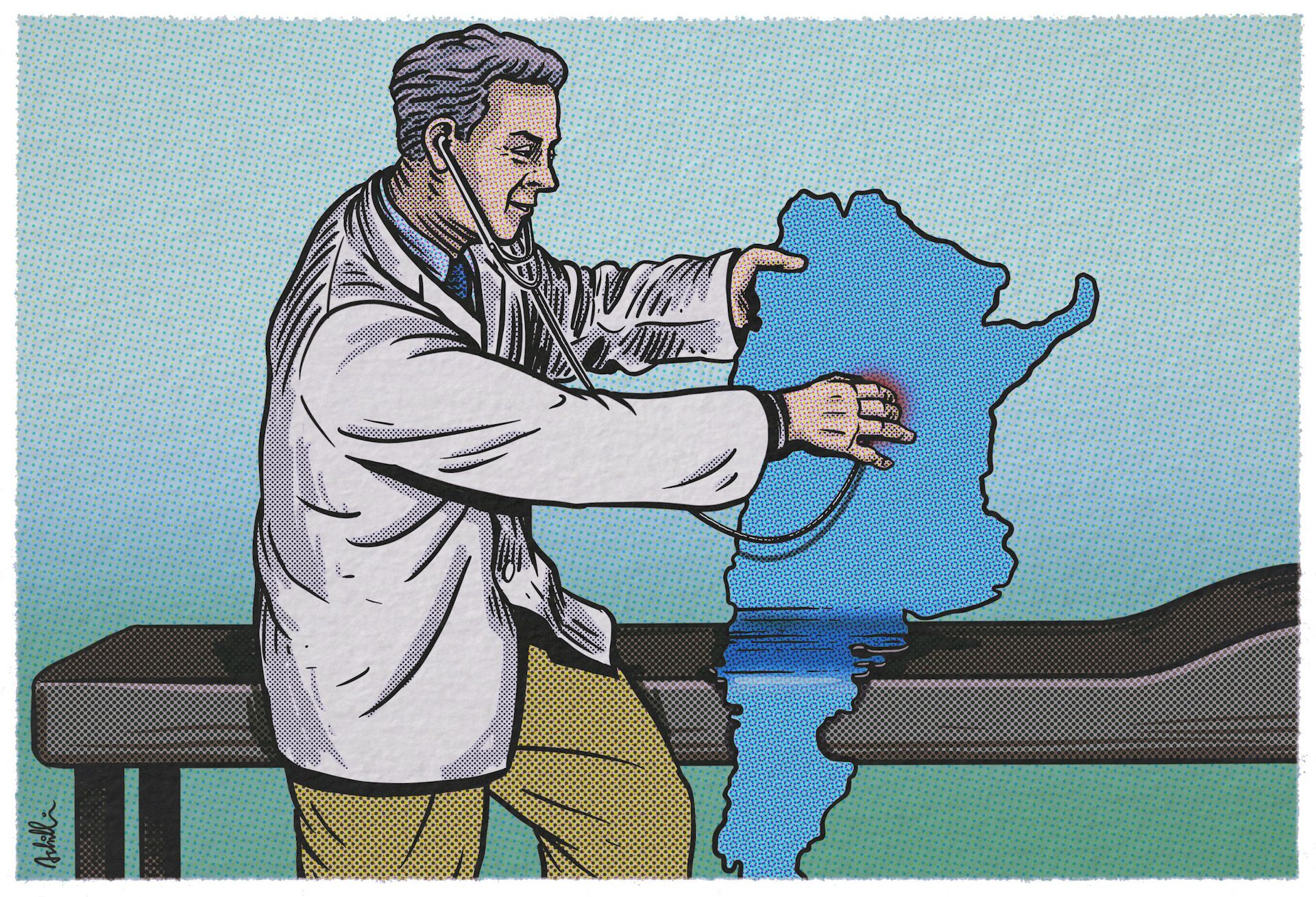

Vivimos en un estado de “nueva normalidad”, en el que saber adaptarnos a partir de la aceptación de ciertos límites cotidianos repercute en el bien de todos. Sin embargo, no podemos seguir disimulando que la escuela argentina hace décadas que está viviendo una crisis que la pandemia no ha inaugurado, sino que ha puesto al descubierto y profundizado. Todos percibimos que hay una descomposición sostenida en la educación argentina, aunque no es tan fácil describir sus deficiencias con exactitud. Repetimos como un mantra que los chicos no pueden comprender lo que leen o no pueden resolver procesos abstractos, como si casi 15 años en la escuela hubieran sido una larga estafa. La tragedia educativa es en verdad continuada, como señala Guillermo Jaim Etcheverry. Aunque, ahora, el viejo edificio escolar, que nos contuvo durante tanto tiempo, se va cayendo corroído por el moho; tiene las ventanas desvencijadas, los baños sucios, los pizarrones rotos, los guardapolvos agujereados.

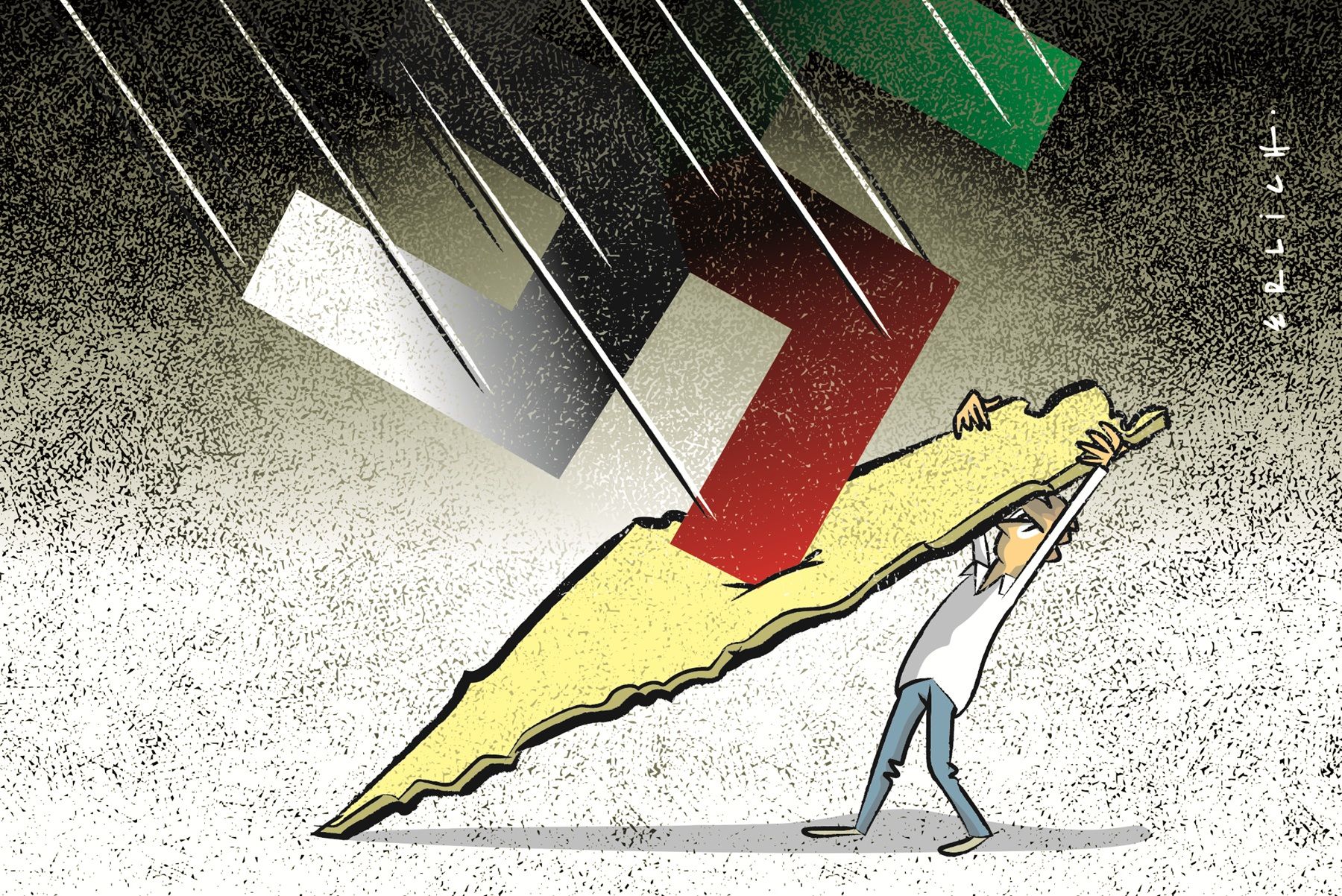

Los signos de la decadencia, que es multicausal, nos encuentra a todos los actores históricamente implicados y no es momento de echar culpas ni dividirnos en facciones. La situación nos obliga a ponernos al hombro el destino del país, que en gran parte pasa por la educación integral de las nuevas generaciones. Planificación y evaluación debe ser el resultado del trabajo consensuado en el campo docente, que será largo y costoso. Pero, primero, necesitamos saber, como sociedad, a qué “aspiramos”.

Como describió Ortega y Gasset en “El hombre a la defensiva”, los argentinos nos proyectamos en una alta meta, pero no nos aplicamos al trabajo concreto para alcanzarla.

Como describió Ortega y Gasset en “El hombre a la defensiva”, los argentinos nos proyectamos en una alta meta, pero no nos aplicamos al trabajo concreto para alcanzarla. Con la mirada puesta en glorias pasadas, fuimos abandonando progresivamente la necesidad de exigir competencia, de manera que no pocas veces las cátedras (educativas u otras) están ocupadas por audaces de insuficiente preparación y con una improvisación enorme. De hecho, las mismas personas hoy cumplen una función y mañana mismo, otra. La mediocridad significa hoy en día conformarse con bastante poco. Por el contrario, hay que tomar conciencia de lo que se es, proyectar de manera realista adónde queremos llegar y esforzarnos en consecuencia.

¿Llegó el momento de refundar la educación en Argentina? Para eso necesitamos un rapsoda. O varios. Pero no se trata de que el relato cree una realidad alternativa o de encontrar en la mentira una vía de salida. Una suerte de trompe-l’oeil, ilusión óptica o trampa, que nos hace ver algo distinto de lo que en realidad se ve. Reflexión e imaginación, esfuerzo y mérito. Y obras concretas. Estas son las palabras de paso y no el “vamos viendo” de una comedia distendida. Para que la escuela se convierta en algo más que un edificio inclusivo de chicos y de grandes que se debaten entre el aburrimiento, la insatisfacción y la resignación obligatorios.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.