|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

No tengo nada que ver con la historia de Cromañón, pero me voy a meter a la fuerza.

Hace menos de un mes, estuve en el estadio Monumental en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. River tenía que hacerle tres goles a Atlético Mineiro para empatar la serie, y durante la semana se había esparcido la arenga de que para lograr ese imposible había que apelar a todo lo posible, empezando por alterarles el sueño a los jugadores brasileños, explotándoles petardos sobre las ventanas del hotel a las tres de la mañana, siguiendo por intimidarlos cuando salieran a la cancha.

Después los hinchas iban a copar las redes sociales vendiéndole al mundo que fue el mejor recibimiento de la historia, y claro que iban a caer los CMs del diario Olé, de ESPN y del diario Marca de España, pero los que estábamos ahí adentro sabemos que fue un peligro. Hubo fuegos artificiales, bengalas de humo y bengalas de luz, cañitas voladoras y bombas de estruendo, hasta candelas de diez tiros en cada asiento de las plateas altas, donde los chicos que llegaron más temprano acumulaban racimos en las axilas y prendían una mecha con el final de la otra. Todos apuntaron sus celulares al espectáculo, pero hubo un rato en que la pasta que se formó en el aire nos separó de los equipos que entraban o no entraban, de entender por qué de repente se apagaron hasta las luces de los carteles publicitarios, de la gente de la tribuna que teníamos a 20 centímetros: durante cinco o seis minutos no vimos nada y respiramos poco. Y yo le espanté a papá de una cachetada, como si fuera un mosquito, la chispa que le aterrizó en el hombro y que amagaba con agujerearle el buzo.

Esto pasó y a la vez no pasó nada, ni un herido entre las 90.000 personas, y como River no pasó la serie, para el Ministerio de Seguridad porteño fue suficiente con inhabilitarle una tribuna durante el partido siguiente.

A la salida de esa noche, quizás para no hablar de fútbol porque el equipo había quedado eliminado de la Copa, caminamos con papá sobre el puente Labruna nombrando la pulsión argentina por jugar con fuego. Él agregó la pulsión argentina por cerrar las puertas contándome otra vez la tarde de 1968 en que se encontró en ese mismo puente, antes del River–Boca, con su primo Diego, bostero, que iba para la tribuna Centenario y que vio el mismo 0 a 0 que él pero después no vio más. Murió aplastado en la avalancha de la puerta 12 con otros 70 hinchas, que en el último paso de salida hacia Figueroa Alcorta se toparon con una reja cerrada y con la inercia imparable del malón de atrás, que seguía bajando las escaleras a pesar de los gritos.

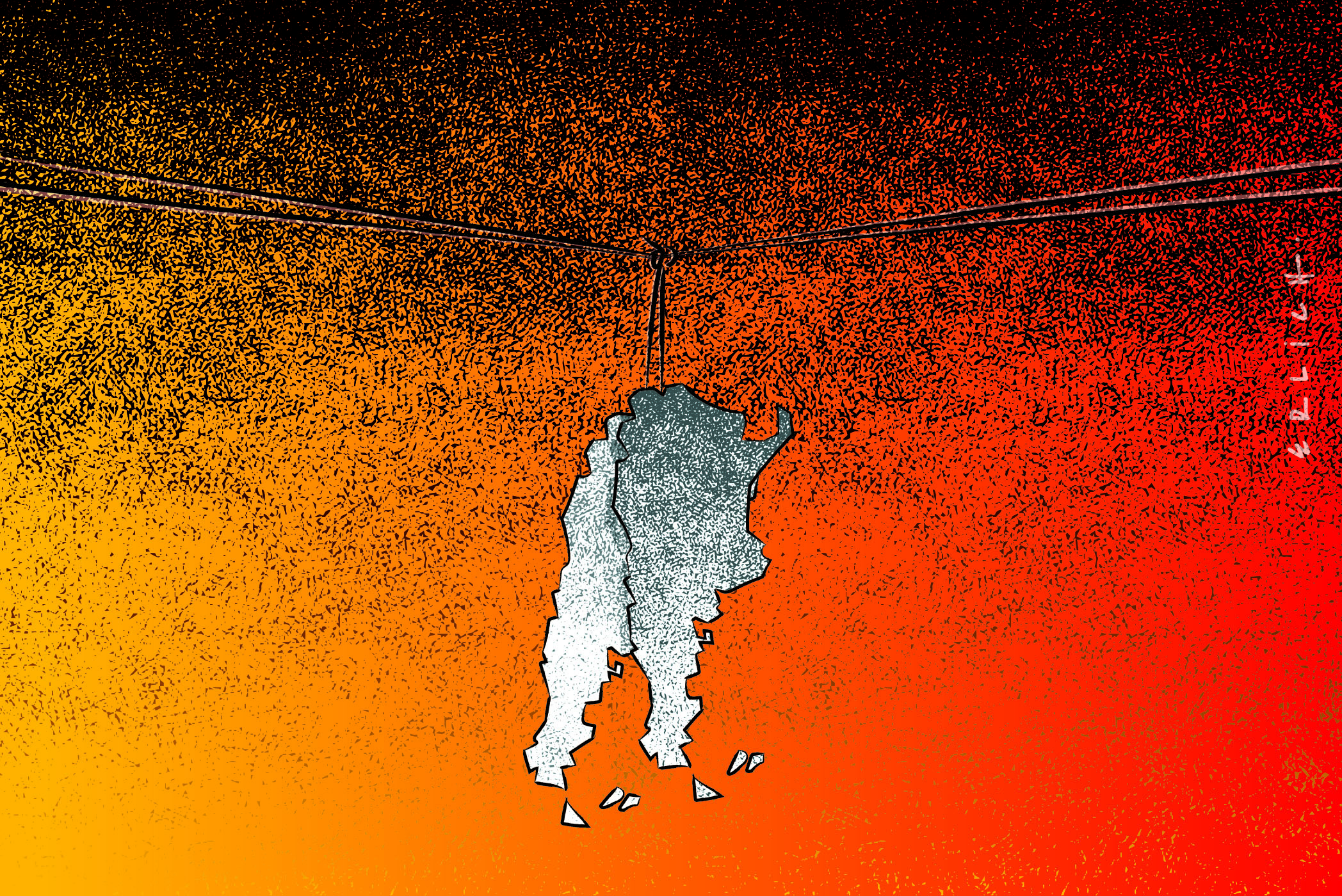

En Cromañón se juntaron esos dos desastres, y una tira de otros tantos que todavía, a punto de cumplirse 20 años del 30 de diciembre de 2004, son difíciles de abordar, sobre todo si uno quiere tomar decisiones sobre la cosa, transferirles a los jóvenes de hoy un aprendizaje, mentirles que lo peor ya pasó.

Un puñado de vidas modestas

La serie que estrenó Amazon Prime se hace cargo de esa indefinición, y a lo largo de sus ocho capítulos se banca la angustia de lo que sigue doliendo pero no tiene cura. Entre la ilusión redentora de toda tragedia colectiva y el tiempo que pasó, cualquier intervención le buscaría un sentido a esas muertes. Si toda creación necesita una destrucción, si toda comunidad se funda sobre los sacrificios de sus antepasados, es tentador creer que las 194 personas que murieron, casi todas jóvenes, murieron para algo, pero tal vez nada tuvo ningún sentido. Tal vez sólo murieron.

La producción es una ficción que se pega a la realidad en el trazo grueso de los hechos, en el rigor histórico de lo que es Cromañón como evento wikipédico, pero que antes se toma la libertad de contar lo imposible a través de lo posible, plantando algunas vidas que pudieron haber sido como metonimia de las muchas que fueron y que a partir de esa noche no fueron más. Cuenta la historia de un grupo de amigos adolescentes de Villa Celina, la misma mancha del Conurbano de donde surgió la banda Callejeros, en la pequeña odisea trágica desde la Nochebuena de 2004 hasta el tercer recital del grupo en el boliche de Once, cinco días después, y cruza ese pasado inmediato de la fatalidad con el destino de algunos de los mismos protagonistas que sobrevivieron y que cuatro años después llegan al juicio oral buscando un símbolo de paz.

Si toda comunidad se funda sobre los sacrificios de sus antepasados, es tentador creer que las 194 personas que murieron, murieron por algo, pero tal vez nada tuvo sentido.

Unas pocas manzanas de La Matanza les sirven a los guionistas Pablo Plotkin, Josefina Licitra y Martín Vatenberg para ubicar el reparto de ilusión y de desilusión que implica crecer en la Argentina. Es una historia que está bien y que sale bien sobre lo que está mal y que sale mal. El resultado es inesperado si uno ubica la serie entre las muchas series nacionales basadas en personajes o hechos reales que integran los catálogos de las plataformas de streaming de los últimos años. Mientras los actores del mainstream suben a cada estrado de cada premio cada vez más chiquito a quejarse de que en la televisión ya no se produce como antes y a gritar aguante la ficción carajo en tono amenazante hasta para nosotros los espectadores, como si todavía les debiéramos regalías por los 50 puntos de rating que hacía Grande Pa en 1994, los que pegan alguna changa en Netflix o en Amazon y se acomodan a sus estándares de producción vienen sembrando en la posteridad series inmirables o series que están bien pero hasta ahí, a veces obras en que la suma de buenas cámaras y un buen casting y un drone que sobrevuela la entrada a Buenos Aires no alcanza para que pase algo más.

En Cromañón, en cambio, ese intangible está logrado, acaso por la reconciliación que hicieron los que la escribieron con el límite de la escritura, por la fe que tuvieron para ir por un puñado de vidas modestas, abandonando la pretensión de contarlo todo y de editorializar. Salvo por el error meteorológico de vestir a chicos con camisa sobre la remera para el infierno bonaerense de la última semana de diciembre, o por la mano a la que un par de veces se le escapa alguna metáfora anticipatoria del futuro, como cuando una de las chicas habla de su fanatismo por Janis Joplin y dice que su canto “abre una ducha pero de fuego”, o cuando otra le advierte al amigo que en los recitales “van a estar ensardinados, porque Chabán será un groso, pero a la hora de vender mete y mete gente”, la tira de episodios consigue la concentración en historias mínimas, incluso tramas en las que la suerte de ir o no ir a morir al show de Callejeros se vuelve una circunstancia fortuita.

Los responsables

Antes del incendio, las vidas de esos jóvenes de 19 años ya eran tristes; sólo que ellos no lo sabían. A la hora cero de la Navidad, lejos de cualquier idea de Jesucristo naciendo en sus corazones, son retratados en la vereda y venidos de familias rotas, empinando otra birra al costado del metegol, presumiendo una camiseta de Huracán autografiada por René Houseman, soñando con tres meses en moto entre Ushuaia y La Quiaca. Más adelante, cuando necesiten abstraerse de las exigencias de sus mayores, la vía de escape no será un mar ni un río ni un lago ni la pileta de ningún club sino la pelopincho del patio, esa porción de agua posible musicalizada por el rock que supimos conseguir. La música pretende una época pero no una épica: caben La Renga, Viejas Locas o Sumo en sus versiones originales o versionados por los pibes, porque no entran a subrayar sino a adornar esas vidas in crescendo, el soundtrack de personajes que viajan, en principio, hacia delante, ignorando que adelante hay un portón cerrado.

Qué es un adolescente: alguien inquieto, sensible, inteligente y tonto, inconsciente, medio boludo. Y qué es un adulto, si le damos a la tragedia 20 años de fast forward: alguien inquieto, sensible, inteligente y tonto, inconsciente, boludo entero. La pesadilla alucinante de Cromañón es posible porque el ser humano quiere estar vivo pero también quiere ver qué onda. Vivimos chill en planta baja, pero en el primer subsuelo de nuestra psiquis late la pulsión por el quilombo, la adrenalina de cagarnos a trompadas que puede volverse incompatible con la vida.

Cuando Einstein le consultó a Freud por qué la guerra, cómo es que tanto, si es posible zafar, éste le respondió que en todo hombre conviven eros y thánatos, el amor y el odio, el bien y el mal, que esos instintos no se pueden aislar y que ningún acto obedece a una sola incitación, que en el derecho a la expresión se tensan la vida y la muerte. Estaba diciendo, en realidad, que no fue nadie, que fuimos todos, que es más complejo.

Cromañón fue posible porque el ser humano quiere estar vivo pero también quiere ver qué onda. Vivimos chill en planta baja, pero en el subsuelo late la pulsión por el quilombo,

La tira de responsabilidades sobre esas 194 personas muertas y más de 1.400 heridas pasó por la justicia terrestre, que condenó a 18 personas a pasar por la cárcel. Omar Chabán, gerenciador del local, murió a los 62 años en prisión domiciliaria, y el líder de Callejeros Patricio Fontanet, considerado coorganizador del evento, cumplió los dos tercios de la pena de siete años en Ezeiza y hoy sostiene su banda nueva, Don Osvaldo, llenando cada tanto un Luna Park. En el medio, Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno porteño, pasó por un juicio político que lo destituyó del cargo por mal desempeño, e intentó pero no logró asomarse a la política otra vez.

De los actores no implicados directamente, quedará impresa en piedra la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner, que la noche del 30 estaba en El Calafate con su esposa y ahí se quedó durante cinco días, atento a las placas de Crónica que iban aumentando los muertos, incapaz de dictarle más letra a la agencia estatal de noticias Télam que una prueba de que él estaba a 3.000 kilómetros de los hechos pero vivo: “El presidente está muy compungido y muy apenado”.

El cálculo iba a replicarse ocho años más tarde, después del choque del tren Sarmiento en el mismo barrio de Once que dejó 51 muertos, con Cristina ya presidente y viuda. Esa mañana la TV Pública no interrumpió un documental sobre canguros para dar la noticia, y ella expresó su profundo pesar en un comunicado, decretó 48 horas de duelo y voló a Río Gallegos. Dos años después, en un acto para presentar vagones nuevos, hizo el chiste de que había que apurarse “porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos”.

Quizás lo que defina a la pareja presidencial, con el tiempo, no sea el ensanchamiento del Estado ni la sobrepolitización de todas las cosas, ni la batalla cultural en términos morales ni la inflación, ni la corrupción ni la audacia para bajar los cuadros, sino la desvergüenza para desmarcarse de las responsabilidades, la infantilidad de que la culpa de la patria siempre es del otro. La cobardía miserable de correrse a un costado, o más bien al fondo del mapa, cada vez que las papas quemaron.

Lo argentino del asunto

En el frente de los soldados rasos, esos chicos que estiraban su adolescencia en una nueva noche fría en el barrio, fantaseando con que las calles fueran de ellos aunque el tiempo dijera lo contrario, sacaron medio cuerpo por la ventana del escolares que los llevaba a cruzar la General Paz, empuñaron el tetra y las banderas y las bengalas, fueron víctimas y responsables del infierno, porque nadie es suficientemente tonto para no saber que el fuego quema, y nadie es tan prudente para imaginarse en el cuerpo propio las peores cosas. Los años aclaran algunas cuestiones pero no resuelven lo imposible. Todavía hoy, lejos de la conmoción de esa noche, andá a saber a quién echarle la culpa.

Y qué es lo argentino de todo este asunto. Quizás no la catástrofe, no el riesgo de la muerte absurda, pero sí lo que no que hicimos con eso, lo que aprendimos y usamos a medias, la mano adulta que falta.

Y qué es lo argentino de todo este asunto. Quizás no la catástrofe, no el riesgo de la muerte absurda, pero sí lo que no que hicimos con eso, la mano adulta que falta.

Hubo boliches inhabilitados, reducción de aforos, medidas para la tribuna y tribunas semivacías. Yo fui a los primeros recitales y fiestas post Cromañón, en Vélez, en Obras o en bares, y me saqué hastas las All Star frente a la mirada paciente del chaleco naranja flúo dentro del que había un patova, que chequeó que no escondiera una granada y me palmeó el hombro para darme la libertad de avanzar. Después, como con todo, nos fuimos cansando de ser mejores. El entusiasmo de dejar las harinas mueve montañas al principio, pero ya la segunda semana es difícil dejar pasar el alfajor. Siete años después de Cromañón, un hombre de 32 años murió en un recital de La Renga en La Plata porque una bengala le aterrizó en el cuello. Seis años más adelante, el último concierto del Indio Solari, en busca del pogo más grande de la historia, juntó más de 300 mil personas en un descampado de Olavarría y dos murieron asfixiadas. Hay pruebas suficientes de que no queríamos ser Finlandia ni Chile, de que la utopía argentina pasa por otro lado. Quizás la clave esté en la confesión que hace una de las chicas de la serie, que trabaja en el boliche de Once en condiciones inhumanas y le cuenta su frustración a la amiga.

–Bueno, tranqui, ya vas a encontrar otra cosa.

–No, no quiero otra cosa. Quiero esto, pero bien.

Lo que falta en la serie es lo que no puede estar: desde la solución a las cosas hasta la música de Callejeros, cuyos derechos fueron reservados por los dueños. Al principio esa segunda falta es molesta. Diría Zitarrosa que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que se defrauda una espera. Callejeros no era una casualidad sino la fábula del rock barrial, hija de la crisis de 2001, una banda de menores de 30 propulsándose en cohete a los escenarios grandes, sonando en las radios populares, apegada a sus fans de la primera hora y exagerando una confrontación con la prensa que recién entonces, por su tercer disco, les daba bola. Con el correr de los capítulos el oído se acomoda a la ausencia, y la música que se prendió fuego esa noche murió de todas las maneras posibles, pero todavía es impresionante que la mejor canción de la banda, anterior al caos, se llame “Rocanroles sin destino” y tenga frases como ésta:

Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad.

Como los protagonistas de la serie que sobreviven y resucitan su propia banda, se ve que hay que expresarse y que probar el arte no porque valga la pena, no para responder a nada sino porque no queda otra. Porque es la única forma de seguir vivos.

Dije al principio del texto que me iba a meter a la fuerza. Ahora podría plegarme a la metáfora de que Cromañón nos pasó a todos, como dicen las banderas, acordarme de que yo también tenía 19 años esa noche, convencerme poéticamente de que por medio de la escritura yo también estoy ahí adentro, salvando las partes mías que quedaron encerradas por lo que no se pudo y por la corrupción, pero sería faltarles el respeto a los 194 que efectivamente inhalaron el monóxido de carbono y se quedaron sin oxígeno. La vida es espiritual y hay que meditar, estar en armonía, buscar la paz mental, pero primero es física: somos un cuerpo queriendo que se abra la puerta para salir.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.