|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

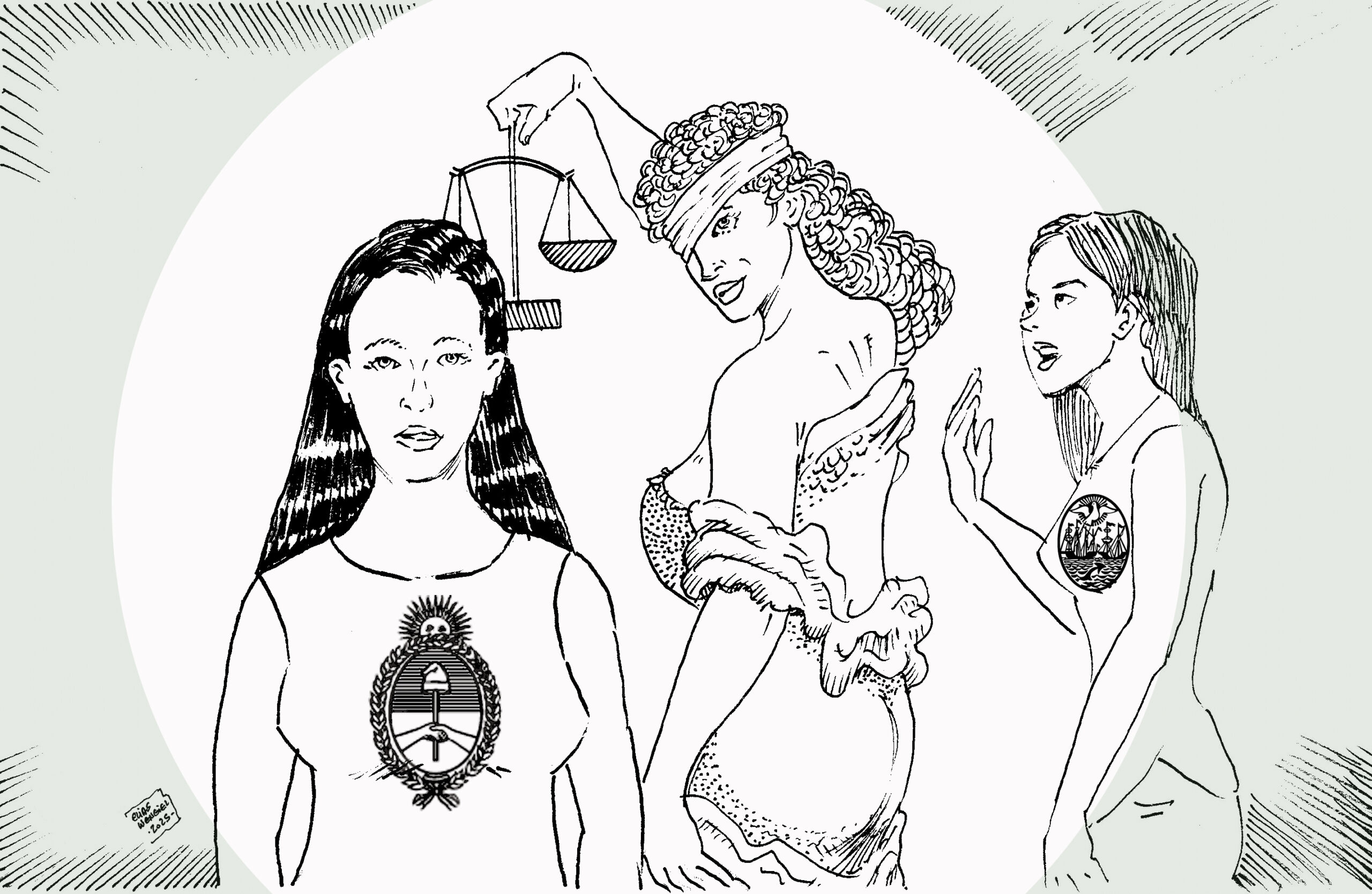

Pueden los jueces de tribunales inferiores rechazar la aplicación de un criterio jurídico establecido por la Corte Suprema? Se supone que no, pero es lo que hicieron esta semana dos cámaras nacionales, la civil y la laboral, al declarar inaplicable el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que en diciembre dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es el tribunal superior de la causa en los casos que tramitan ante la justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Las consecuencias de esta rebelión judicial son, en lo inmediato, una enorme incertidumbre para quienes litigan en la llamada “Justicia nacional” de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, un abogado que quiera apelar una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo? ¿Interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, como lo hacía hasta “Levinas”, teniendo en cuenta el plenario del fuero? ¿O interpondrá primero un recurso ante el TSJ porteño, como surge de “Levinas”? Lo más aconsejable es que, hasta que la situación se aclare, interponga al mismo tiempo ambos recursos. Menos certezas, más gastos, más trámites procesales. A la larga, si el espíritu belicoso de los jueces “nacionales” prosigue, esa actitud se traducirá en un debilitamiento de la autoridad de la Corte Suprema y, en definitiva, del derecho mismo, ya bastante zamarreado en un país que no se caracteriza por el respeto a la seguridad jurídica.

Una primera aclaración para lectores no familiarizados con el lenguaje judicial: hablar de “tribunales inferiores” no es hacer una referencia peyorativa. Se suele denominar así a todos aquellos que no son la Corte Suprema. La organización judicial prevé distintas instancias o grados. Una segunda aclaración: esas instancias no implican una relación de subordinación equivalente a la de los funcionarios en la administración pública. La Corte no les da órdenes a las cámaras ni éstas a los jueces de primera instancia.

Cada fallo contiene implícita o explícitamente una regla particular que resuelve el caso concreto, pero de los argumentos que se alegan para justificarla puede extraerse una regla más general.

Cada fallo, por su parte, contiene implícita o explícitamente una regla particular que resuelve el caso concreto, pero de los argumentos que se alegan para justificarla puede extraerse una regla más general que sirva como criterio para decidir futuros casos análogos. De esto se trata, expresada en forma muy breve y simplista, la doctrina del precedente. En el common law anglosajón, que se fue construyendo a lo largo de los siglos más por sentencias judiciales que por leyes escritas, rige el principio conocido como stare decisis (estar a lo decidido), según el cual los jueces, ante casos análogos, están obligados a aplicar la regla sentada en fallos anteriores de instancias superiores. En nuestro derecho, que sigue otra tradición jurídica, tales reglas suelen ser seguidas, pero se entiende que no tienen carácter obligatorio, por extraño que parezca. En el common law existen, por otra parte, algunas excepciones que les permiten a los jueces evitar la aplicación de un precedente que consideren erróneo o muy desactualizado, con lo que en verdad la distancia entre ambos sistemas no es abismal. En definitiva, en el ámbito anglosajón el respeto a los precedentes no es sagrado, pero es más intenso que en el llamado derecho “continental” (como los británicos llaman a todo lo que no se halle en sus islas, desde sistemas jurídicos hasta desayunos).

Por lo demás, la aplicación de un precedente no es un ejercicio mecánico. Elegir el precedente adecuado no es siempre fácil. ¿Una regla sentada ante un choque de dos carruajes tirados a caballo en el siglo XIX se aplica a un choque de dos motos en el siglo XXI? Los hechos de los casos nunca son iguales. Los abogados de cada parte argumentarán que se debe aplicar el precedente que más los favorezca. Elegirán, así, el linaje más conveniente. Algo parecido a lo que en su magnífico ensayo “Kafka y sus precursores” expresó Borges respecto de la literatura: “El hecho es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro”. A su vez, la obligatoriedad de los precedentes se clasifica en vertical, cuando los tribunales inferiores deben seguir las reglas elaboradas por los tribunales superiores, y horizontal, cuando cada tribunal se halla obligado a seguir sus propios precedentes.

En Estados Unidos, los precedentes en materia constitucional de la Corte Suprema son obligatorios para todos los demás tribunales. Así, por ejemplo, si en un caso declaran una ley inconstitucional, ningún tribunal la puede aplicar en casos análogos. Es como si estuviera derogada para casos de ese tipo, aunque formalmente siga en vigencia. O más bien suspendida, porque la propia Corte puede cambiar su jurisprudencia. Y si bien esos cambios suceden con menos frecuencia que en nuestro país, muchas veces ocurren. Si el respeto a los precedentes por la propia Corte es más flexible de lo que muchos consideran deseable, en cambio resultaría inconcebible que los tribunales inferiores se apartaran de un criterio constitucional fijado por aquella.

En la Argentina se entiende que la jurisprudencia es una fuente de derecho material y no formal, lo que significa que es conveniente, pero no obligatorio, que sea seguida por los tribunales inferiores.

En la Argentina se entiende que la jurisprudencia es una fuente de derecho material y no formal, lo que significa que es conveniente, pero no obligatorio, que sea seguida por los tribunales inferiores. Y aunque adoptamos el modelo constitucional estadounidense, y muy en particular su sistema de control de constitucionalidad, ni la Constitución ni las leyes prevén expresamente la obligatoriedad de los precedentes de la Corte. Esta nunca fue del todo clara al respecto. La doctrina vigente, que proviene del fallo “Cerámicas San Lorenzo”, de 1985, determina que “los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones” a las sentencias de la Corte, lo que parece postular la obligatoriedad, pero también que son arbitrarias sólo cuando se apartan de esas sentencias “sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia”. Esta cuadratura del círculo parece un intento de conciliar el modelo constitucional norteamericano con la tradición continental del resto de nuestro derecho. Un intento inevitablemente condenado al fracaso, porque o hay obligatoriedad o no la hay. De hecho, no se conoce ningún fallo en el que la Corte Suprema haya cambiado su criterio ante el apartamiento de un tribunal de su jurisprudencia invocando la existencia de “nuevas razones”.

Un dato más para la comprensión del conflicto entre la Corte y las Cámaras nacionales: hay un caso en el que sí la jurisprudencia es obligatoria y está así dispuesto en la ley, y es el de los fallos plenarios. Cuando distintas salas de una cámara dictan fallos contradictorios sobre cierta interpretación jurídica, se puede solicitar la reunión de todos los jueces de esa cámara para que voten cuál es la interpretación que consideran correcta. Ese resultado es obligatorio para todos los jueces del fuero. El propósito es unificar la jurisprudencia y favorecer el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Con respecto a “Levinas”, los jueces de las cámaras nacionales mencionadas (a los que probablemente se agregarán los de otros fueros) dictaron sendos fallos plenarios en los que resolvieron que no seguirán ese precedente, es decir que no admitirán recursos de inconstitucionalidad contra sus fallos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

La autonomía porteña

Ese conflicto especial derivado de “Levinas” es un caso más, aunque esta vez de una inusitada virulencia, del conflicto general que los llamados jueces “nacionales” tienen con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que establece:

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.

En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones.

Este artículo abrió un debate, no acerca de la existencia de la autonomía porteña (como insólitamente sugieren los jueces “nacionales”), sino acerca de su alcance. Para las tesis más restrictivas, la Ciudad sólo goza de una simple autarquía; las más amplias la equiparan lisa y llanamente a una provincia. La mayoría de los constitucionalistas sostiene hoy que, aunque no sea exactamente una provincia, se trata de un nuevo ente del federalismo argentino que es equiparable.

Por lo demás, el mismo artículo 129, si no se lo mutila en la interpretación, da la clave del verdadero alcance de la autonomía. El segundo párrafo dispone: «Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación». ¿Qué pasaría si la ciudad dejara de ser la capital de la Nación? No sería necesaria ninguna ley que garantizara los intereses del Estado nacional, es decir, ninguna ley que restringiera la plena autonomía porteña.

Esa ley, que en lugar de garantizar tales intereses restringió inconstitucionalmente la autonomía porteña, fue la 24.588, conocida como Ley Cafiero, que, en lo que ahora interesa, solo le concedió a la Ciudad de Buenos Aires competencia jurisdiccional en los fueros contravencional y de faltas, contencioso administrativo y tributario, y vecinal. Se trata de una competencia muy restringida, que excluye la mayor parte de las causas judiciales que se tramitan en el territorio porteño, las de la llamada Justicia Nacional. No hay ninguna razón constitucional válida para esa exclusión, pero desde el comienzo la Asociación de Magistrados y casi todos los jueces “nacionales” rechazaron el traspaso de la justicia ordinaria de manera categórica.

Una vez consagrada la autonomía porteña, la denominada ‘Justicia Nacional’ carece de razón de ser.

Por lo demás, una vez consagrada la autonomía porteña, la denominada “Justicia Nacional” carece de razón de ser. La Constitución Nacional solo prevé dos órdenes judiciales: el local o provincial, que es la regla, y el federal, que es la excepción. La “Justicia Nacional” no está contemplada en la Constitución: es una creación legislativa derivada de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires (dispuesta, también, por ley). Se trata de la misma justicia ordinaria que rige en todas las provincias, pero ubicada en el ámbito de la Nación desde que la ciudad dejó de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. De hecho, se llamó hasta mediados del siglo XX “justicia de la Capital Federal” y no “nacional”, nombre que es fuente de equívocos.

La Justicia “nacional” es materialmente local. Ningún interés federal hay, por ejemplo, en la tramitación de un divorcio o en un procedimiento de desalojo entre vecinos de la Ciudad. Establecida por la Constitución Nacional —no por la ley— la autonomía porteña, nada justifica mantener un tercer estamento judicial cuyo único fundamento fue la circunstancia histórica señalada. Cuesta entender, por lo tanto, la férrea oposición a la transferencia del fuero por parte de la mayoría de los jueces “nacionales”, para quienes este adjetivo parece haberse convertido en una suerte de título nobiliario que los ubicaría jerárquicamente por encima de los jueces provinciales, pese a que cumplen la misma función. Máxime cuando los proyectos de transferencia les aseguran las mismas o mejores condiciones económicas, laborales y previsionales de que gozan actualmente.

Pero estos debates doctrinarios, por interesantes que sean, ya han quedado caducos. La Corte Suprema, desde 2015, en el fallo “Corrales”, y 2016, en “Nisman” (este último con la integración completa de la Corte y por unanimidad), estableció que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencias de competencias (…) De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local”.

La Corte no sólo mantuvo, sino que su profundizó su jurisprudencia en favor de la autonomía plena.

Desde entonces, la Corte no sólo mantuvo, sino que su profundizó su jurisprudencia en favor de la autonomía plena. En 2019, en el fallo “Bazán”, determinó que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires tendría competencia para resolver los conflictos de competencia suscitados entre tribunales no federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Rosenkrantz votó en disidencia, con argumentos que anticipan los que expondrá en “Levinas”.

En este último, el casus belli de los jueces “nacionales”, determinó que el Tribunal Superior de Justicia sería competente para entender en los recursos contra las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelación. Esto implica que para quienes litigan en la Ciudad de Buenos Aires existe ahora una instancia más antes de llegar a la Corte Suprema, la misma que existe en todas las provincias. La mayoría de la Corte, integrada por Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, recuerda los fallos “Strada” y “Di Mascio”, de la década del ’80, en los que se decidió que para acceder a su jurisdicción por la vía del recurso extraordinario se requiere una sentencia definitiva pronunciada por el superior tribunal de provincia”. Y que lo mismo debe ocurrir en la Ciudad, dada su autonomía jurisdiccional. El alto tribunal entiende que existe una “persistente omisión legislativa del mandato constitucional” al no haberse avanzado en el traspaso de la justicia ordinaria e invoca razones de federalismo para justificar su solución. En su disidencia, Rosenkrantz, si bien coincide respecto de la autonomía jurisdiccional porteña, sostiene que su instrumentación “es una tarea que corresponde al Congreso de la Nación y no puede ser llevada a cabo por la Corte”.

Jueces rebeldes

Hasta ahora, los jueces “nacionales” habían expresado su oposición a la transferencia de la justicia ordinaria de la Ciudad al ámbito local a través de comunicados y declaraciones. Es una postura que sostienen, con energía digna de mejor causa, desde que se produjo la reforma constitucional de 1994. Pero con “Levinas” se sintieron especialmente agredidos. ¿Un tribunal local, que para ellos es puramente municipal, va a revisar las sentencias de las Cámaras “nacionales”? Entonces se abroquelaron y comenzaron a dictar fallos plenarios en rechazo a lo resuelto por la Corte.

Les ahorraré a los lectores que hayan llegado hasta acá la referencia prolija a los argumentos que desarrollan. Son básicamente los que enarbolaron siempre, pero ahora de una forma más agresiva. Hasta llegan a hablar de la “supuesta” autonomía, como si el artículo 129 de la Constitución Nacional fuera también supuesto. Podrían haber planteado los problemas de instrumentación a los que se refiere el fallo de la Corte, con la intención constructiva de encontrar los caminos para superarlos, pero prefirieron encerrarse en una postura intransigente, que no sólo desconoce “Levinas”, sino los anteriores fallos que la Corte viene dictando sobre este asunto desde 2015. Libran una contienda ilusoria, como esos soldados japoneses que, ocultos en la selva, no se habían enterado de la rendición de su país. Para ellos, el artículo 129 no está escrito. Se alzan, entonces, además de contra la Corte, contra la Constitución Nacional.

Lo que nos lleva a la pregunta inicial: ¿pueden apartarse de un precedente de la Corte? El plenario de la Cámara Civil dedica muchos párrafos a decir que sí. Como lo señalé antes, la doctrina de la propia Corte puede avalar ese criterio, porque determina que las reglas constitucionales elaboradas en sus fallos deberían ser seguidas por los tribunales inferiores salvo que estos aporten nuevas razones no consideradas cuando el precedente se dictó. Este “sometimiento condicionado” u “obediencia atenuada” permite que los jueces hagan lo que quieran, porque cualquier profesional del derecho está entrenado para desarrollar en pocos minutos argumentos novedosos, aunque sean falaces.

El plenario invoca en su apoyo a Alberto Garay, destacado constitucionalista y presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es probablemente el mayor experto de la Argentina en la doctrina del precedente. Pero mutila las citas. Tanto en sus artículos como en el libro que dedica al tema, Garay expone muy críticamente esa jurisprudencia. Para él, los precedentes de la Corte se deberían seguir obligatoriamente por parte de los tribunales inferiores (obligatoriedad vertical), aunque estos puedan expresar su disconformidad con tales criterios.

Los tribunales inferiores se han erigido en una suerte de tribunal superior de la Corte.

Pero en esta ocasión, además, los camaristas no se han apartado del precedente en un caso concreto. Lo han hecho en forma preventiva, general y abstracta, lo que pretende socavar la autoridad de la Corte Suprema. Los tribunales inferiores se han erigido en una suerte de tribunal superior de la Corte.

¿Qué pasará de acá en más? Todos esperamos el “Levinas II”. Pero cuando llegue, la Corte tendrá otra composición. Ya no estará Maqueda en la mayoría. Se requieren tres votos para conformarla. Como el alto tribunal tiene ahora tres jueces, eso exige la unanimidad. Si Rosenkrantz mantiene la disidencia de “Levinas”, entonces se deberá sortear a un conjuez entre los magistrados de las Cámaras federales. El resultado sería incierto. Esa incertidumbre es la que tal vez envalentona a los “nacionales”.

¿Mantendrá Rosenkrantz su postura? De los jueces de la Corte, es el más apegado al respeto de los precedentes. Él podría sostener que considera equivocada la decisión de la mayoría en “Levinas”, pero que, le guste o no, es ahora el derecho vigente, y que ese derecho no debería estar sujeto a las mudanzas en la composición del tribunal. Pero también podría considerar que no se trata de un precedente consolidado y que, por lo tanto, no merece ese acatamiento.

Lo único cierto es que hemos llegado a esta situación por la injustificable demora del Congreso en aprobar los convenios de transferencia, debida en parte, sin dudas, al empecinamiento de los jueces “nacionales” en resistir el leal cumplimiento de la Constitución Nacional y a la presión que vienen ejerciendo sobre los legisladores desde 1994, que derivó, entre otras cosas, en la sanción de la inconstitucional Ley Cafiero. De manera insólita, la rebeldía judicial encuentra ahora un eco en la CGT, que se suma al rechazo a “Levinas”, que favorecería el “centralismo porteño” y violaría el “federalismo”. El mundo del revés: precisamente lo que fortalece al federalismo es quitarle atribuciones al gobierno nacional y transferirlas a un gobierno local. Confundir “porteño” con “nacional” solo se puede atribuir a la más grosera ignorancia o a la mala fe. Invocan principios federales, pero se aferran al más crudo unitarismo.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.