Leí en estos días El populismo jesuita, donde Loris Zanatta vuelve a su tesis, ahora muy conocida, de que el populismo en América Latina es la continuación de la prédica jesuítica colonial, y pensé: bueno, si el peronismo es un catolicismo, ¿dónde están nuestra reforma protestante, nuestro Siglo de las Luces, nuestro Galileo, nuestro Voltaire? Si nuestros populistas son una Iglesia, ¿qué discursos les podemos oponer? ¿Cómo se discute con una religión? Hoy, a tres semanas de las elecciones, esto puede sonar demasiado teórico: se trata de ganarle a un kirchnerismo que parece agonizar por su propia ineptitud. ¿Hace falta, siquiera, enfrentarlo en el plano del discurso? Pero las elecciones pasan y los populismos se recuperan de sus derrotas y vuelven porque, como las religiones, responden a necesidades emotivas con relatos intemporales. ¿Por qué no preguntarse, entonces, si relatos y argumentos que sirvieron, en su día, para limitar el poder de la Iglesia, pueden resultar sugerentes para lidiar con nuestra religión populista?

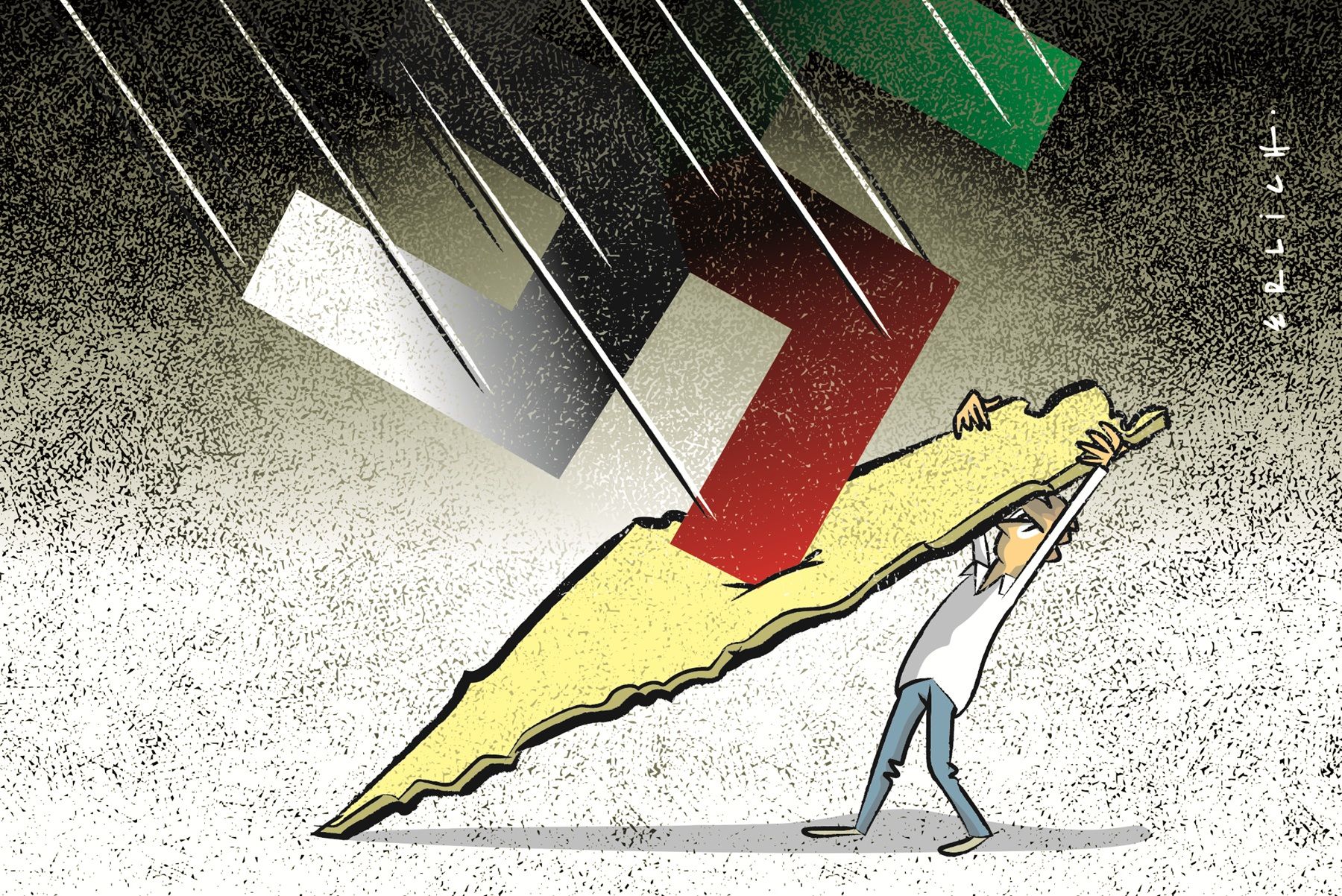

Según Zanatta, el liberalismo, que en Europa logró quebrar el poder de la Iglesia, en América Latina nunca pudo arraigar más allá de las élites ricas y blancas; las clases populares siguieron pensando el mundo desde la cosmovisión católica, opuesta al libre comercio, la democracia representativa, la separación de poderes, la iniciativa individual y la indagación científica. Por eso, cuando Perón se postula a la presidencia en 1946 en nombre de Dios, la Patria y el Pueblo, encuentra una cultura lista para recibirlo como encarnación de algo ancestral. No era una revolución, era un regreso: la revancha del “pueblo de Dios” contra la élite liberal, cosmopolita y atea. Enseguida empezó a configurarse un relato: había un pecado original, que era el individualismo de la era liberal, y la misión de Perón no era crear sino restaurar el cuerpo de la Nación, reemplazando la asociación de individuos por un organismo con su jerarquía: cabeza, corazón, brazos, en la “comunidad organizada” cada uno tenía su lugar inmutable.

Al lado de ese relato, los argumentos liberales pueden sonar tan fríos como los del gordito de El señor de las moscas, que pregona la racionalidad y la tolerancia hasta que los otros chicos, enardecidos por el deseo de adorar a una deidad, lo aplastan debajo de una roca.

Como tantos han señalado, lo que le permitió al peronismo cautivar la imaginación más allá del propio Perón, de sus actos de gobierno a veces impopulares (como el ajuste fiscal de 1951) y otros directamente criminales (como la creación de la Triple A), lo que terminó de convertirlo en religiosidad popular, fue la figura de Evita. La ira de Eva Perón contra la oligarquía, su mundo maniqueo dividido entre “mis queridos descamisados” y la antipatria, era de nuevo Cristo echando a los mercaderes del Templo, y su muerte precoz, el sacrificio que sella el pacto de lealtad con sus creyentes. Al lado de ese relato, los argumentos liberales pueden sonar tan fríos como los de Piggy, el gordito en la novela El señor de las moscas, que pregona la racionalidad y la tolerancia hasta que los otros chicos, enardecidos por el deseo de adorar a una deidad, lo aplastan debajo de una roca. Y ya que menciono la novela de William Golding, confieso que nunca encontré en los teóricos del liberalismo argumentos mejores contra la religión de Evita como en la literatura de ficción.

César, César, cuánto valés

Por ejemplo, en Julio César Shakespeare expone los mecanismos del discurso populista en su aspecto crístico y tal vez deje alguna pista para refutarlo. En esa obra César es un caudillo, un carismático que desprecia las instituciones y se legitima por el fervor directo del pueblo: un inconfundible líder populista. Hasta tiene su “operativo clamor” en el acto 1, escena 2, cuando se relata que tres veces le ofrecieron la corona y tres veces la rechazó, entre las protestas de la multitud. Casio, que teme una dictadura, conspira contra César y pide a Bruto, su preferido, que se les una. “Prefiero no vivir –dice Casio– antes que adorar a uno que no es más que yo”. ¿O no tuvo que rescatar una vez a César de las aguas del proceloso Tíber, como a cualquier papanatas? ¿O no lo vio temblar de fiebre como cualquier mortal? Observaciones que sacarían de quicio a Hugo Chávez o a Fidel Castro, que, como todos los líderes populistas, cultivaron el mito de sí mismos como superhombres sin enfermedades, sin sexo, sin casi cuerpo. Bruto, aunque ama a César, admite que su amor no vale una tiranía y se une, sin ganas, a la conjura. Es el protagonista trágico de la obra: pone la libertad por encima de sus afectos y podría ser el héroe, pero Shakespeare va a mostrarnos, en directo, cómo el relato populista lo convierte en villano y canoniza al Primer Trabajador de Roma.

Antonio entiende muy bien cómo aprovechar la muerte prematura del líder para construir un mito; en el asombroso discurso que sigue, vemos el virtuosismo de un Apold en acción.

Sucede en el acto 3, escena 2. César acaba de ser asesinado y el pueblo espera una explicación. Bruto habla desde las escaleras del Capitolio: si alguien acá fue amigo de César, dice, sepa que yo también lo era. Celebro su grandeza, pero condeno su ambición. En resumen: lo mató porque quería convertirse en dictador. Era un tipo macanudo, pero la libertad de Roma vale más. ¿Qué es mejor, pregunta Bruto, que César viva o que seamos libres? La retórica de Bruto es racional, edificante y, digamos todo, un poco cursi: “¿Quién de ustedes es tan bajo que quiera ser un esclavo? Que hable, pues sólo a ése ofendí”. De todas formas, la multitud está más o menos convencida y lo aplauden; pero entonces habla Marco Antonio, que le ofreció a César tres veces la corona. Antonio entiende muy bien cómo aprovechar la muerte prematura del líder para construir un mito; en el asombroso discurso que sigue, vemos el virtuosismo de un Apold en acción.

Como no puede criticar abiertamente a los conspiradores –no todavía–, arranca con tono manso y apela a la ironía:

Amigos, Romanos, compatriotas, préstenme oídos:

Vengo a enterrar a César, no a elogiarlo.

El mal que hacen los hombres los sobrevive,

El bien suele enterrarse con sus huesos…

Pero Bruto dice que César era ambicioso

Y Bruto es un hombre honorable.

Una y otra vez repite Marco Antonio que Bruto es un hombre honorable, y cada vez la frase es más amarga, hasta que se convierte en insulto. Se muestra cómo irritan esas palabras a la multitud: como buen populista, Marco Antonio apela a ese resentimiento latente que, bien manejado, estalla en odio contra la “gente honorable”. Estos republicanos de morondanga, parece decir, sostienen que nuestro Conductor era autoritario: ¿pero acaso no lloraba por los pobres? ¿Qué vale la democracia burguesa, el Estado de Derecho, frente a un líder que es la voz del pueblo? ¿Y qué esperan, entonces, para agarrar el alambre de enfardar y hacer tronar el escarmiento?

Todos ustedes lo amaron alguna vez, no sin razón:

¿Qué razón entonces les impide llorarlo ahora?

Shakespeare, desde ya, no tenía en gran estima al pueblo, al que muestra llevado de la nariz de una opinión (César era un tirano) a la contraria (César era la voz del pueblo), aunque no parece haber pensado mejor de los príncipes. Antonio (tal vez conviene escuchar este discurso en la voz nasal y vengativa de Marlon Brando) va estableciendo una antinomia irreconciliable entre el pueblo y los “hombres honorables” de la República: “Lejos de mí perjudicar a hombres tan honorables –dice con sorna–. Mejor perjudicar a los muertos, a mí mismo y a ustedes”. Los muertos, el pueblo y yo: sobre esa tríada se afirma el populismo. Yo gobierno, el pueblo me legitima. En cuanto a los muertos (Evita, Néstor, Chávez), son el imperativo metafísico que eleva al populismo por encima de las miserias de la política, el absoluto por el cual un peronista de ley puede admitir el horror de la Triple A, el Rodrigazo, las patotas sindicales, la corrupción menemista o la tragedia de Once, sin dejar por eso de sentir una deuda íntima, una lealtad inclaudicable hacia esos muertos que tienden los brazos desde el pasado. Después de todo, ¿qué miserable olvida a quien murió por nosotros, qué hijo de puta rechaza el deber de continuar su misión, después de aceptar sus dones? En este punto Shakespeare muestra que la piedra basal del relato populista es su aspecto testamentario:

Si el pueblo leyera el testamento de César

Correría a besar sus heridas,

Y mojaría sus pañuelos en su sangre sagrada…

No conviene que sepan cuánto los amaba César:

Es bueno que ignoren que ustedes son sus herederos.

Antonio baja las escaleras del Capitolio y, rodeado por la multitud, habla junto al cadáver de César, al que cubre su capa ensangrentada. Miren, dice, es la capa que llevaba cuando venció a la tribu Nervia; por acá entró el puñal de Casio, por acá la daga del envidioso Casca, por acá la de Bruto. No es un razonamiento: es un relato, y qué relato. Después –infaltable, también, el fetichismo del cadáver bienamado: como sabemos desde Santa Evita, la novela de Tomás Eloy Martínez, es el cadáver y no la persona viva la que hace los milagros–, levanta la capa y muestra el cuerpo. “¡Oh, visión horrenda! –gritan los romanos– ¡Oh, nunca habrá otro como él!” Los conspiradores, mientras, se van haciendo chiquitos y hacen mutis por el foro. Cuando la pueblada es inminente, Antonio da el golpe de gracia: saca el testamento de César y lo lee.

A cada ciudadano romano, le deja

Setenta y cinco dracmas.

También les deja a todos ustedes sus paseos,

Sus arboledas, sus huertas recién plantadas,

De este lado del Tíber: se las deja a ustedes,

Y a los herederos de ustedes para siempre…

¿Cuándo habrá otro como César?

Nunca, nunca, grita la multitud, y corre a quemar la casa de Bruto, ese gorila que no quiere que los chicos tengan su bicicleta y los trabajadores veraneen en Mar del Plata. No hay un tópico del populismo que no figure en este discurso de Antonio, que a su vez, por su insistencia en el deber metafísico hacia el benefactor sacrificado corresponde muy bien a la idea de Zanatta: por debajo de todo populismo hay un sustrato de emociones cristianas. “Cuando dos de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos”, dice Jesús en el Evangelio de Mateo. “Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, dijo Evita. Lo cual me devuelve a la pregunta: ¿cómo se discute con eso? ¿Qué mostraría un spot de campaña republicano, si hubiera spots para la batalla cultural, y si Shakespeare fuera nuestro Durán Barba?

Tal vez hay una pista en el acto IV, escena 1: ahí vemos a Marco Antonio transfigurado. Ya no es el orador de la concha del pato que lloraba junto al cadáver y por cuya voz hablaba el pueblo: se parece más a un sindicalista con avión privado, a una jefa del movimiento con carteras de Prada, a un presidente que disfruta de la fiesta prohibida para el resto. Se burla de Lépido, que comparte el triunvirato con él y de Octavio, porque tiene los gustos y la vocación de obediencia de los hombres comunes. En su desprecio por él vemos lo que Antonio piensa, en general, del pueblo: gente que carga con honores como un burro carga oro, sin que le pertenezca, conducido a placer, como el animal que es. Nuestro spot de la batalla cultural muestra a Antonio convertido en eso que, en el último par de años, empezó a sonar seguido cuando hablamos del peronismo: una nueva oligarquía.

El Gran Inquisidor y la nueva oligarquía

Cuando Lutero inició la Reforma, no cuestionó a Cristo ni a su misión: proclamó que era pecado recibir dinero o ejercer poder temporal en su nombre. Sostuvo que la salvación es un asunto exclusivo entre Dios y cada conciencia. Al impugnar el papel de la Iglesia como intermediario, cortó el cable que le daba su energía: si el sacerdote no puede dispensar el perdón y la condena en nombre de Cristo, ¿qué es? Un hombre cualquiera, con un poder y una riqueza que no le corresponden. Me cuesta leer a Lutero, como a casi todo el mundo, pero una vez más encuentro en la literatura de ficción esos mismos argumentos expresados con más fuerza: me refiero a “La leyenda del Gran Inquisidor”, un relato que Dostoievski inserta en su novela Los hermanos Karamazov. Desde ya, Dostoievski no tiene nada de protestante, y sin embargo su impugnación de la casta sacerdotal me parece sugerente en relación con el tema de esta nota: si el populismo, como dice Zanatta, es un catolicismo, ¿cómo se discute con él?

No le falta mucho al Gran Inquisidor para agregar que el Estado te cuida, que nadie se salva solo, que hay que acabar con la meritocracia y que entiende mejor a “la gente” quien reparte heladeras y zapatillas que quien facilita la creación de Pymes.

“La leyenda del Gran Inquisidor” tiene lugar dentro de una conversación entre Aliosha e Iván Karamazov. Los hermanos discuten sobre las crueldades y el dolor que reinan en el mundo y cómo reconciliar esto con la bondad de Dios. Aliosha dice que Cristo puede perdonarlo todo, porque Él mismo dio su sangre inocente por todos. Iván entonces responde de un modo que, a pesar del mismo Dostoievski, que era un cristiano fervoroso y esperaba producir una novela donde la fe triunfara, empujó al ateísmo a muchos lectores. No responde como lo harían Voltaire, Nietzsche o Christopher Hitchens, no opone argumentos racionales: ofrece un relato. En ese relato, que Iván dice haber concebido como un poema, Cristo regresa a la Tierra y se aparece en Sevilla, en el siglo XVI, en tiempos de la Inquisición. Recorre las calles predicando y haciendo milagros y el pueblo lo reconoce, pero el Gran Inquisidor lo hace detener y lo condena a la hoguera. La noche antes lo visita en su celda y le explica que va a quemarlo porque es un estorbo para la misión de la Iglesia.

Sólo ahora (dice el Gran Inquisidor) ha sido posible pensar por primera vez en la felicidad de la gente. Tú rechazaste el único camino por el que se podía hacer felices a los hombres; por suerte, al marcharte, pusiste tu obra en nuestras manos.

El Gran Inquisidor, de alguna manera, es otro Marco Antonio en su desprecio por el pueblo y el cinismo con el cual lo manipula. Acusa a Cristo de haber esperado demasiado de los hombres: ¿no sabe acaso que son débiles, volubles y turbulentos, y que nada los atormenta más que la libertad? Podría decir, como Perón, que el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. Le recuerda a su prisionero las Tentaciones del Desierto: el espíritu terrible e inteligente, dice, te planteó las preguntas cruciales para la felicidad humana. Te invitó a convertir las piedras en pan, pero no quisiste hacerlo porque no querías comprar la obediencia con pan. Nosotros, en cambio, sabemos que los hombres, aunque juren que quieren ser libres, sólo esperan a alguien que compre con pan su obediencia: “¡Que nos esclavicen, pero que nos den de comer!” Al fin, dice el Gran Inquisidor, comprenderán que la libertad es incompatible con el pan, en cantidad suficiente, pues nunca sabrán repartirlo entre sí. Se convencerán también de que nunca podrán ser libres, porque son débiles, mezquinos, viciosos y rebeldes. No le falta mucho al Gran Inquisidor para agregar que el Estado te cuida, que nadie se salva solo, que hay que acabar con la meritocracia y que entiende mejor a “la gente” quien reparte heladeras y zapatillas que quien facilita la creación de Pymes.

Nosotros hemos rectificado Tu obra y la hemos basado en el milagro, el misterio y la autoridad. Los hombres se han puesto muy contentos al verse conducidos otra vez como un rebaño. ¿No teníamos razón al obrar de este modo? ¿No amábamos a la humanidad al reconocer su impotencia? ¿Por qué entonces vienes ahora a estorbarnos? ¿Y qué es eso de mirarme fijamente con tus dulces ojos sin decir nada? Enójate, no deseo tu amor, porque yo tampoco te amo.

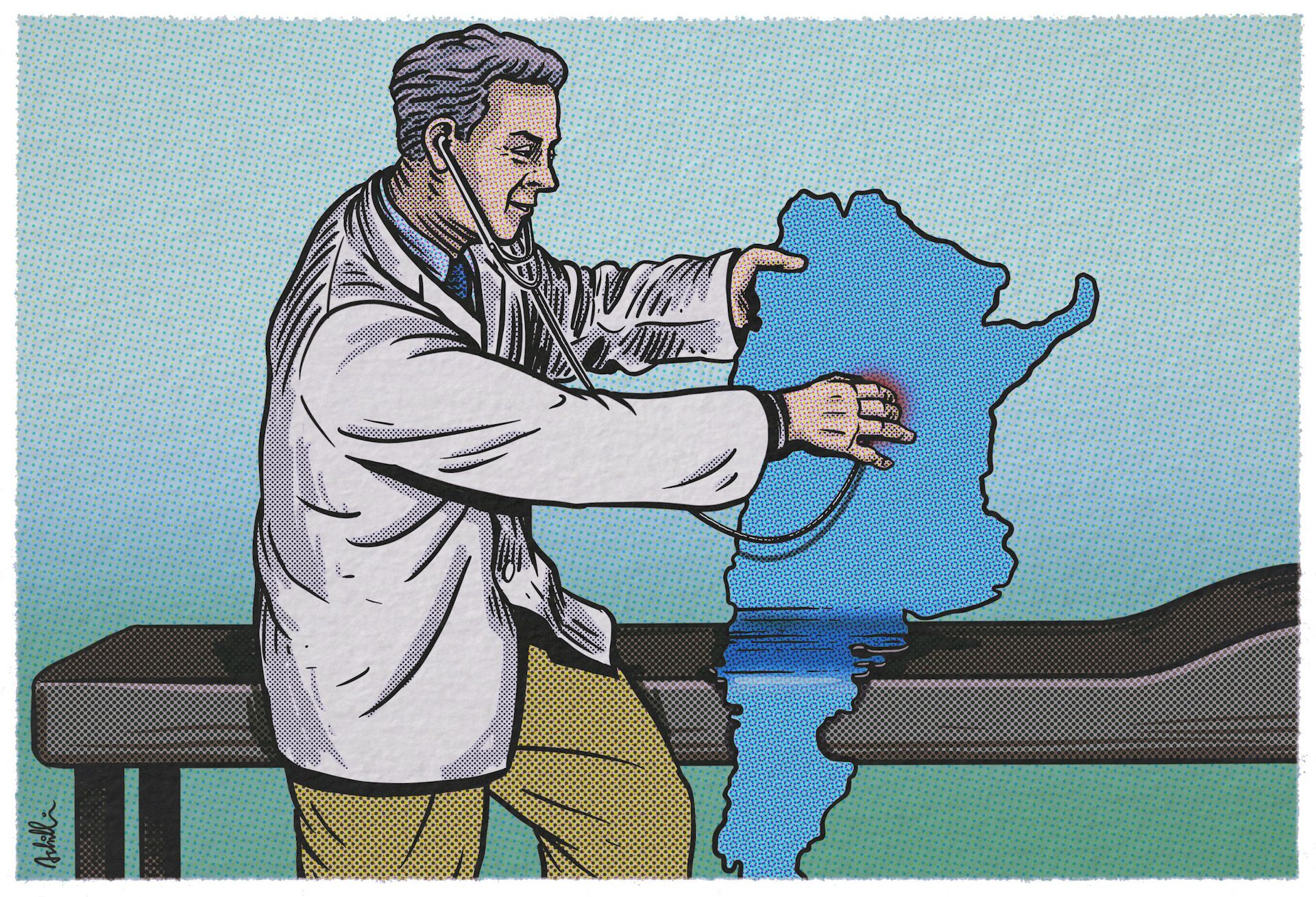

“La leyenda del Gran Inquisidor” muestra con elocuencia cómo se constituye una oligarquía de intermediarios entre Cristo y los individuos. Si Evita, Chávez o Néstor se identifican con Aquel que se sacrificó por su salvación, el Gran Inquisidor se parece más al raído peronismo de 2021: con la soberbia y el desprecio intactos, convencido de entender mejor al pueblo justo porque lo considera débil, turbulento y fácil de comprar, pero envejecido y tal vez senil. Nada de esto es un argumento abstracto, sino partes de un relato posible sobre el apogeo y la decadencia de la religión populista, y quizá así es como se discute con una religión.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.