La escena transcurre en la puerta de un restaurante en el que espero para entrar. Una chica se acerca desde el interior y da una orden: “Ahora, nos ponemos los barbijos y vamos a la mesa”. Siento que volví al jardín de infantes (aunque, en realidad, cuando yo iba al jardín de infantes, las maestras no se dirigían a los niños en primera persona del plural). La distancia que nos separa de la mesa no excede los 15 metros, a lo largo de los cuales sólo hay otras mesas, ocupadas por gente que cena, naturalmente sin tapabocas. Al llegar a la mesa, le pregunto a la chica si me puedo sacar la máscara. Me contesta que sí con la mayor seriedad. Ignora el dejo de sarcasmo en mi voz, es una profesional. Durante el transcurso de la cena, mis acompañantes y yo iremos al baño recorriendo el mismo camino que hicimos para entrar y otro tanto ocurre a la salida. Nos olvidamos de ponernos el barbijo, pero la chica no está allí para recordárnoslo. Su territorio es la entrada.

La situación es absurda, pero muchas cosas lo fueron en los últimos meses. Desde que se lavaran los paquetes que llegaban del supermercado o que no se atendiera a los pacientes en los hospitales a que no hubiera clases presenciales en las escuelas por casi dos años, a pesar de que se supo desde el primer día que los chicos no corrían riesgos de tener complicaciones serias con el covid. Pero esta verdad estadísticamente irrefutable suele contrarrestarse con ejemplos tales como que en Lituania murió un bebé de tres meses (que, además, padecía de serias enfermedades). También hemos sufrido un chantaje particularmente insidioso: el de que los chicos con covid terminaban asesinando a sus abuelos si salían a pasear o jugaban con sus amigos. Hoy, cuando los abuelos de los chicos están ampliamente vacunados, los chicos siguen usando barbijo en el aula y los padres sienten como una conquista que puedan sacárselo en el recreo. Es que quienes nos gobiernan en nombre de la ciencia no creen en la matemática. Tal vez, la peor consecuencia del asalto sanitario que sufrió la humanidad haya sido la pérdida de la dimensión de las cosas. El ejemplo del restaurante es, a pesar de su insignificancia, otra prueba de que el absurdo no hace retroceder el dogmatismo.

Detengámonos en la empleada del restaurante que cumplía y daba órdenes con vocación de celadora. Tiendo a pensar que disfrutaba de su tarea.

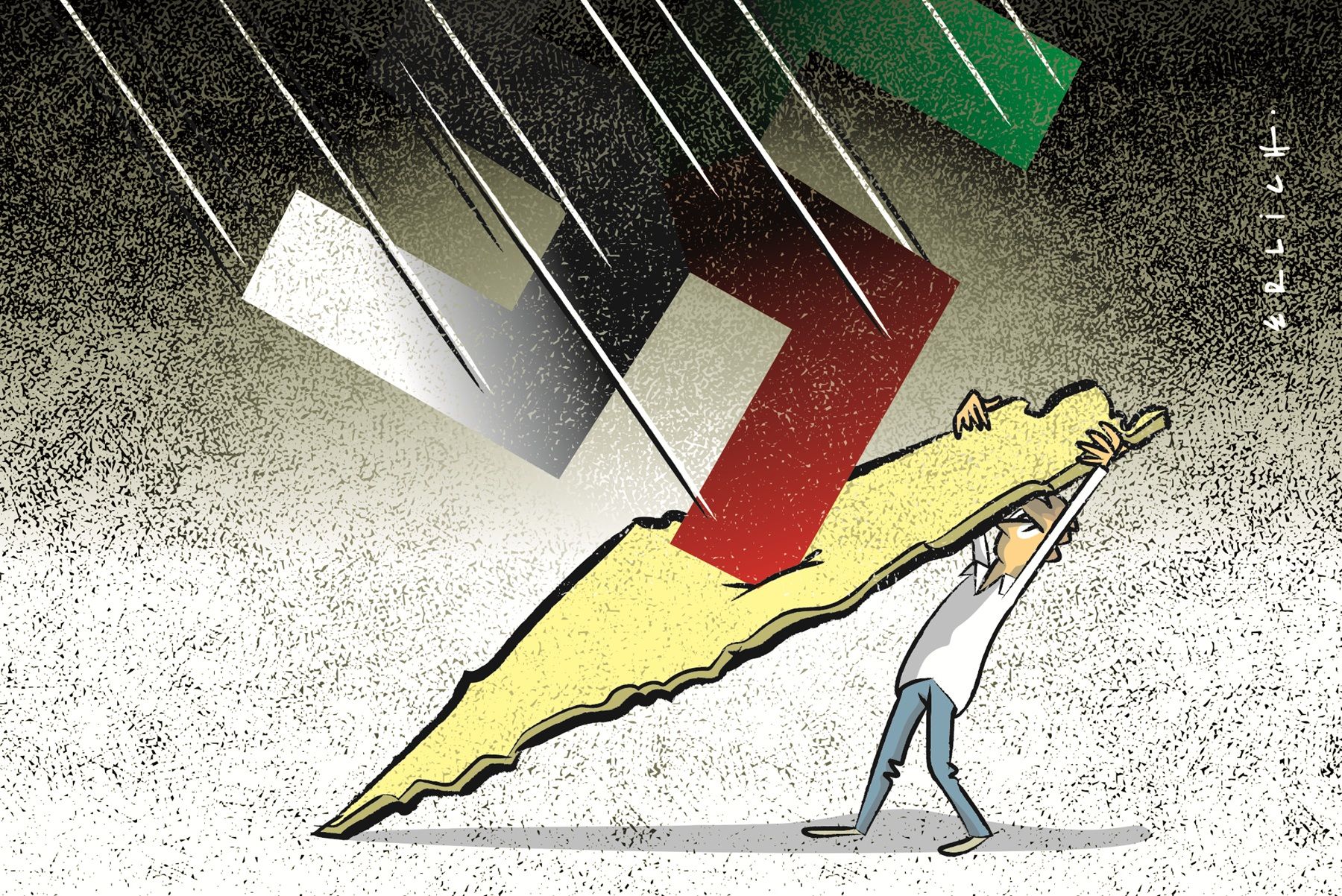

Pero detengámonos en esa chica, la empleada del restaurante que cumplía y daba órdenes con vocación de celadora. Tiendo a pensar que disfrutaba de su tarea. Que la disfrutaba a dos puntas. Por un lado, se notaba en ella el pequeño sadismo de quienes gozan haciéndole sentir a sus semejantes el poder del que disponen. Pero también había en su actitud algo de legítima revancha. Si, a diferencia de lo que ocurre en los bancos, los clientes de un restaurante están autorizados a permanecer sin el barbijo puesto, los empleados no, aunque son parte del mismo espacio. La situación es pastosa: los empleados trabajan largas horas con el barbijo puesto (por ejemplo, al lado de los fuegos de la cocina) y se comunican con los demás a través de un pedazo de tela mientras los comensales se divierten. Esa desigualdad es una concesión a la necesidad económica. La asimetría permite que los restaurantes no se fundan pero, como contrapartida, los trabajadores deben cumplir una norma que resulta disparatada si el barbijo es inútil o discriminatoria si no lo es. Pero, en todo caso, nadie puede pensar seriamente que el barbijo a medias, el barbijo para los asalariados, tenga algún efecto sanitario.

Los infinitos protocolos

Cada ritual asociado al covid, cada uno de los infinitos protocolos pergeñados por los burócratas durante estos meses, conduce a una situación ridícula a medida en que los fundamentalistas de la cuarentena se ven obligados hacer concesiones, que siempre son tardías y mantienen vestigios autoritarios. Claro, peor es que se mantenga el autoritarismo puro y duro, como en el caso el de la aberración neozelandesa del virus cero y la policía infinita, un disparate que debió ser abandonado a regañadientes pero sigue funcionando como telón de fondo de un experimento totalitario disfrazado de progresista. El resultado de estas políticas extremas se puede medir cada vez más en términos del aumento de la desigualdad. A esta altura, es difícil disimular que los más perjudicados por las restricciones asociadas al covid fueron (y siguen siendo) los más desfavorecidos en la escala social. Tuvieron menos posibilidades de trabajo, menos educación, menos atención sanitaria en general. Y más víctimas entre ellos. En la Argentina, las restricciones colapsaron en parte por el resultado de las elecciones, pero también ante la evidencia de que la economía no puede sostenerse en un país tercermundista si la cuarentena se mantiene en los términos draconianos e indefinidamente prolongables del principio como advirtió, ya en mayo de 2020, la epidemióloga india Sunetra Gupta.

Sin embargo, más allá de su inconsistencia con la relajación de las medidas, quedó el barbijo, que acaso termine siendo el símbolo de nuestra sumisión al Nuevo Orden Sanitario de estos años. La costumbre de usarlo en la calle, donde dejó de ser obligatorio, se va dejando lentamente de lado y una prueba curiosa de ello es que si uno camina por Buenos Aires, encuentra cada vez más barbijos usados, tirados en el piso por gente que ya no les presta tanta atención, que se los saca y se los pone hasta que los pierde. De todos modos, sigue siendo obligatorio en el transporte, en los negocios y las oficinas y no parece haber una fecha, ni siquiera tentativa, para que nos libremos de él. No leí nada sobre el deterioro de la calidad de vida que implica tener la boca y la nariz obstruidas y no poder ver la cara de nuestros semejantes ni hablar fluidamente con ellos, pero la incomodidad se asume como un precio a pagar por vivir más seguros, como el cinturón de seguridad de los que viajan en auto.

Más allá de su inconsistencia con la relajación de las medidas, quedó el barbijo, que acaso termine siendo el símbolo de nuestra sumisión al Nuevo Orden Sanitario de estos años.

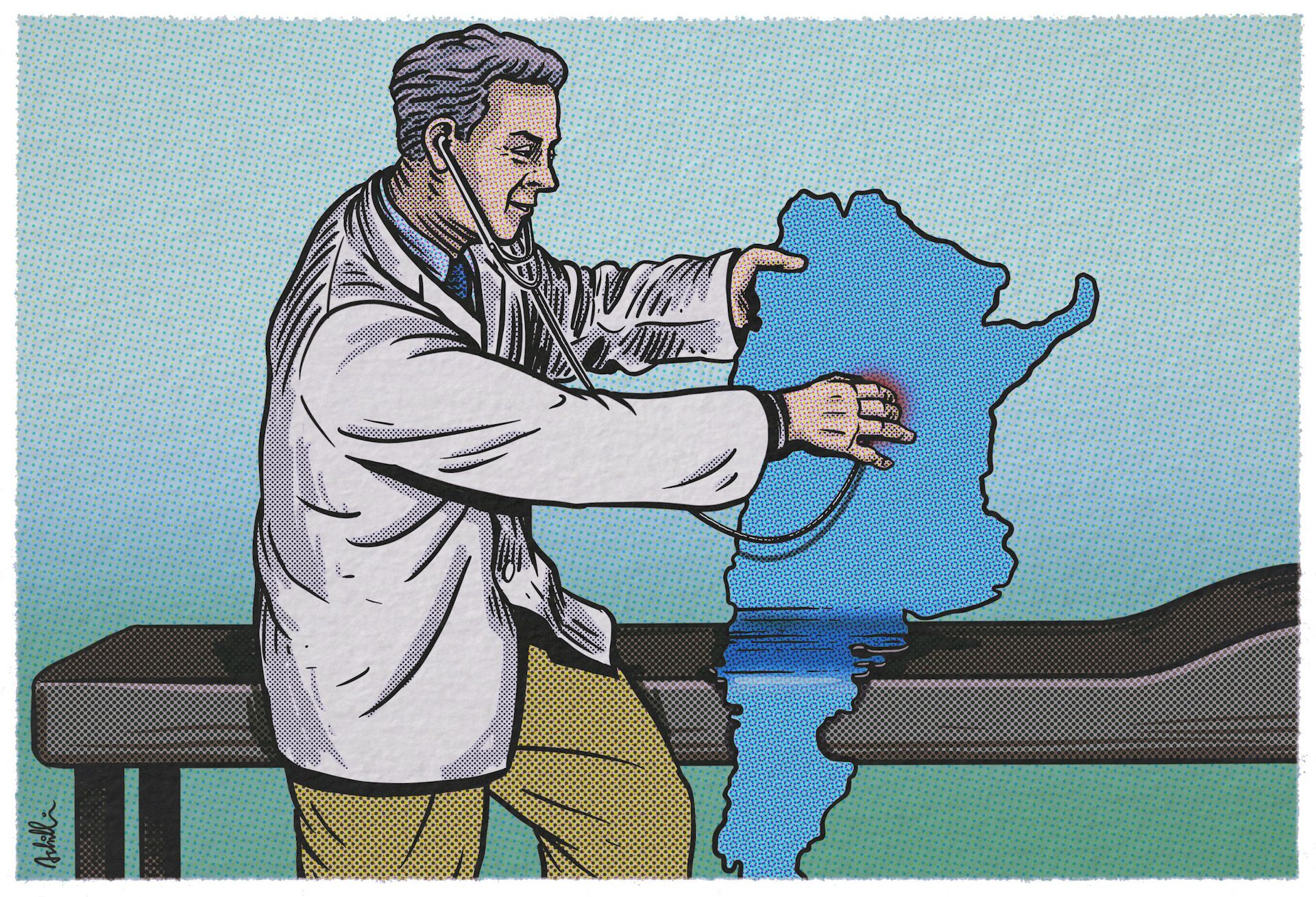

Ahora bien, no está probado que el barbijo tenga un efecto significativo para evitar contagios. Hay estudios que indican que sí lo tiene y otros que no (incluso hay algunos que lo señalan como contraproducente). Los ciudadanos, aun los que tienen formación científica, no pueden distinguir honestamente entre estos veredictos. El razonamiento que se aplica en este caso es el de “por las dudas”, la variante sanitarista de la apuesta de Pascal. Sin embargo, llevamos casi dos años de covid y sería hora de que esas dudas fueran resueltas con algunos experimentos más bien sencillos (bastaría tener un grupo que use barbijo y otro no y medir cuánto se enferma cada uno). Pero hay cierta tendencia a dejárselo puesto, no sólo en los espacios donde es obligatorio, sino al aire libre donde, a pesar de los informes iniciales que aseguraban la peligrosidad de pasear, caminar y correr, el levantamiento de la prohibición y la caída en todas las cifras asociadas al virus demostraron que los contagios al aire libre eran estadísticamente irrelevantes.

¿Y entonces, por qué hay mucha gente que lo sigue usando en la calle? Es más, hubo muchos que se consideraron ofendidos cuando se levantó la prohibición. Y no pocos que lo portaron siempre con orgullo, como si afirmaran así que son buenos ciudadanos y “se cuidan” (el latiguillo “cuidate” pasó a ser utilizado como saludo en las conversaciones privadas), como si usaran preservativos en las relaciones sexuales con desconocidos. No me animo a explicar esta conducta. Más allá de que el terror infundido en la población por las autoridades y los medios haya calado muy hondo y despertado hipocondrías hasta allí ocultas, estoy seguro de que llegará un momento en el que los embarbijados se olvidarán de sus motivaciones originales y descubrirán el placer de andar por el mundo con la cara destapada. Ese día será una señal de que no está todo perdido para la humanidad y de que la gente se resiste a hacer lo que le mandan cuando no tiene sentido. Hasta la chica-carcelera del restaurante y sus patrones podrían llegar a darse cuenta de que una estupidez es una estupidez.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.