|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

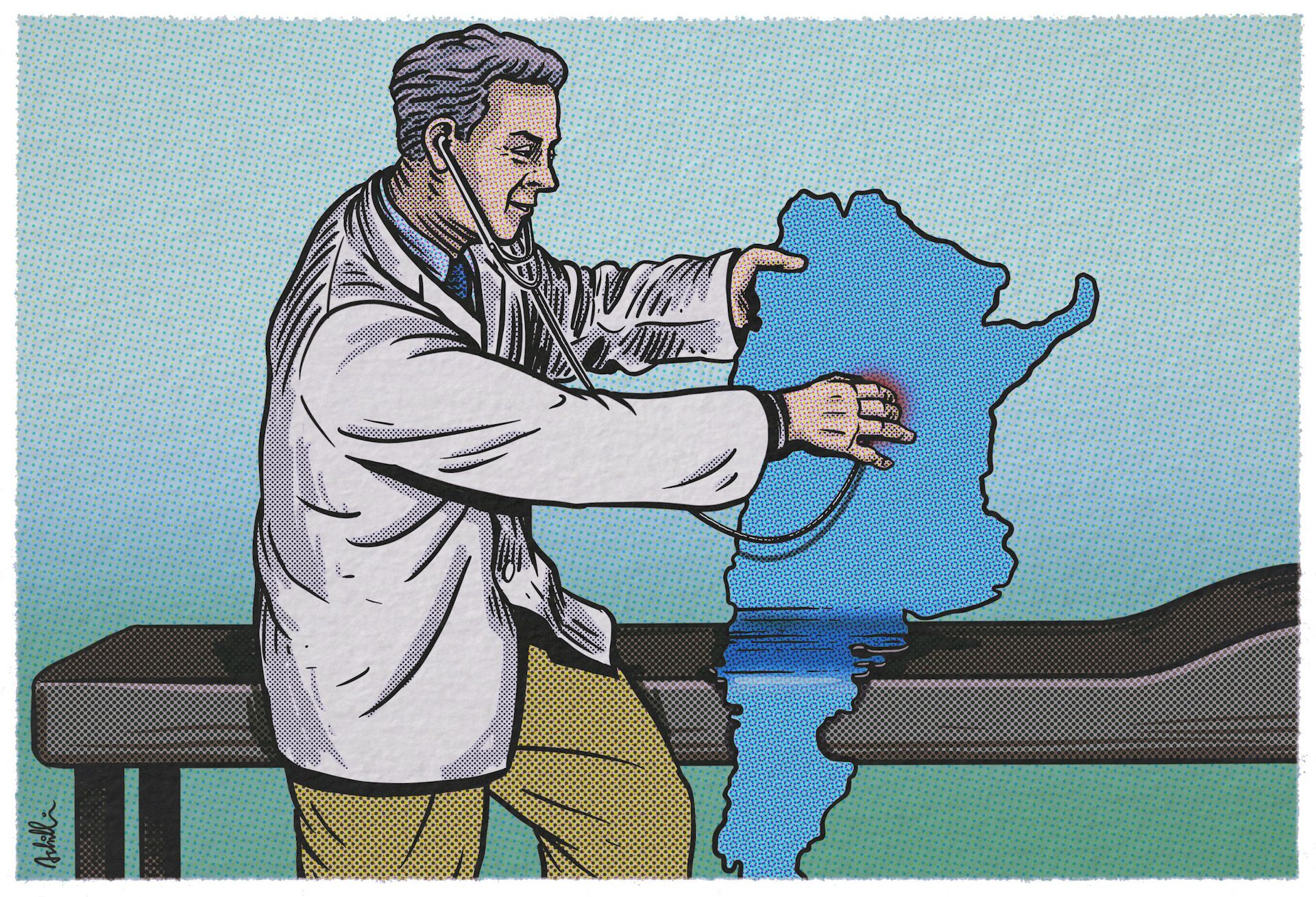

En los últimos meses, una de las cuestiones públicas más debatidas ha sido la política comercial del Gobierno. ¿Estamos frente a una apertura indiscriminada de las importaciones, como advierten algunos y protestan otros? ¿O se trata apenas de un intento de desarmar un sistema lleno de trabas y arbitrariedades que habían puesto a la economía argentina entre las más cerradas del mundo? Nosotros creemos que se trata más bien de lo segundo.

Repasemos primero cómo era la gestión del comercio antes de la presidencia de Javier Milei. Hasta fines de 2023, la importación en Argentina era una tarea difícil y costosa. Además de enfrentar los aranceles más altos de América Latina (junto a Brasil y Venezuela), especialmente para bienes de capital e insumos intermedios, los importadores debían contar con una autorización otorgada por la Secretaría de Comercio, parte del famoso Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Estas autorizaciones “SIRA” se aprobaban de manera discrecional, sin reglas claras ni plazos definidos, y llegaron a motivar presentaciones ante la Justicia federal por casos de corrupción. Además, una vez aprobada la importación, el Banco Central demoraba hasta seis meses el acceso a los dólares necesarios para pagarle al proveedor del exterior.

Aquel sistema no sólo generaba escasez de productos en el mercado interno, sino también aumentos de precios. Entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023 (período en el que rigió el SIRA), los precios de los productos importados en el mercado interno subieron 267%, mientras que los valores que pagaban los importadores por comprar esos mismos productos en el exterior crecieron 122%, menos de la mitad. La diferencia entre esos dos números significó rentas extraordinarias para un grupo privilegiado de importadores elegidos a dedo. Por otro lado, la deuda por importaciones debido a las restricciones del Banco Central a fines de 2023 era de 45.000 millones de dólares, el doble de la registrada al cierre de 2021.

La diferencia entre esos dos números significó rentas extraordinarias para un grupo privilegiado de importadores elegidos a dedo.

Cada año, alrededor de un 80% de las importaciones se concentran en insumos y bienes de capital para producir, por lo que restringirlas provoca pérdida de competitividad, menores exportaciones, menor demanda de empleo y, eventualmente, cierres de empresas. Pero las restricciones no eran exclusivas de las importaciones. En 2023, dos de cada tres productos industriales exportados por Argentina enfrentaban impuestos a las exportaciones de entre 3% y 4,5%, afectando a cerca del 40% de las empresas exportadoras, un caso único en el mundo.

SIRA, PAIS y otras siglas

¿Qué hizo el nuevo gobierno? Una de las primeras decisiones fue eliminar las SIRA. En su lugar, aumentó el impuesto PAIS a las importaciones y, para normalizar la deuda de los importadores, se estableció un esquema de acceso a divisas en cuatro cuotas mensuales desde la llegada del producto importado al puerto. Así, se cambió un sistema arbitrario, poco transparente e imprevisible por otro más claro, predecible y que, además, genera ingresos fiscales en lugar de rentas para unas pocas empresas.

Con el correr de los meses, el esquema fue flexibilizado aún más. Se acortaron los plazos para acceder a divisas, se eliminó el impuesto PAIS para importaciones y se facilitaron trámites técnicos y normativos. Por ejemplo, se facilitó la importación de bienes de capital usados y se eliminaron barreras no arancelarias asociadas al etiquetado de textiles y a normas técnicas para el acero que casi no se aplican en otros países del mundo.

También hubo medidas dirigidas a bajar los costos de exportar. El Gobierno mejoró el régimen de importación temporaria, clave para exportadores que usan insumos producidos en el exterior, eliminó las retenciones a las exportaciones de productos industriales, habilitó la exportación de chatarra y cortes de carne (que estaba prohibida), amplió el régimen simplificado de exportación Exporta Simple —que afecta particularmente a las pymes—, eliminó el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA), que era usado para controlar a todos los operadores comerciales del sector agroindustrial, y eximió a varios productos de la obligación de presentar declaraciones juradas de ventas al exterior.

Al mismo tiempo, se redujeron efectivamente los aranceles a las importaciones. No fue una baja generalizada, sin embargo, ya que estos se determinan dentro del Mercosur.

Al mismo tiempo, se redujeron efectivamente los aranceles de algunas importaciones. No fue una baja generalizada, sin embargo, ya que los aranceles se determinan dentro del Mercosur y cada país tiene una capacidad limitada para desviarse. Los productos elegidos tuvieron el objetivo de abaratar insumos productivos (acero, petroquímicos, fertilizantes, fitosanitarios, hilados, telas y neumáticos) o el de bajar precios de bienes de consumo masivo (ropa, zapatillas, electrodomésticos, celulares y café) que, como todos sabemos, tenían precios exorbitantes comparados con nuestros vecinos.

El Gobierno también retomó medidas para hacer más eficientes los procesos aduaneros, de modo de alinearlos a los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. Incorporó nuevos trámites de exportación e importación a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), creada en 2016, que permite centralizar los trámites en una única plataforma electrónica. E introdujo beneficios e incentivos para que más empresas se sumen al programa de Operador Económico Autorizado (OEA), que está presente en más de 90 países y permite que exportadores, importadores, operadores logísticos y otros actores que cumplen con estándares de seguridad y confianza accedan a canales simplificados y prioritarios en sus operaciones de comercio exterior.

Saldo comercial

Después de todos estos cambios, el comercio exterior argentino hoy es sin dudas más libre que en 2023. Para algunos analistas, esta apertura “está mal” y es “una invitación a la informalidad, el desempleo y la desigualdad”, porque puede generar una avalancha de importaciones y pérdidas de empleo e ingresos. Pues bien, veamos entonces los números de importaciones y empleo. El valor de las importaciones argentinas de bienes como porcentaje del PBI en 2024 fue 9,6%. En el acumulado del primer semestre de este año, las importaciones aumentaron 35% con respecto al año pasado. Suponiendo que este ritmo siguiera y las importaciones en todo 2025 aumentaran ese porcentaje, e incluso si el PBI se mantuviera constante (cosa que probablemente no pase, dado que las proyecciones sugieren un crecimiento de alrededor de 5% para este año), el peso de las importaciones de bienes en el PBI pasaría a ser del 13%. Aun si se dieran todas estas condiciones, seguiría siendo un número muy bajo comparado con el promedio del 14,2% que tuvo Argentina durante 2004-2010, con el promedio del 18,6% de América Latina y con el 30% de los miembros de la Eurozona. En cuanto al empleo, la población ocupada en el primer trimestre de este año fue 1,1% más alta que a comienzos de 2024 y 0,5% más alta que en el primer trimestre de 2023, según el INDEC. No parece que una avalancha de importaciones se esté llevando puesto el empleo.

En cualquier caso, si pensamos que este nivel de apertura al comercio está mal, deberíamos saber que Argentina sigue siendo muy restrictiva en términos internacionales, con mucho espacio para seguir reduciendo los costos de comerciar. El arancel promedio de importación en Argentina es hoy del 9,5%, frente al 5,2% en la Unión Europea, el 7,1% en Colombia, el 6% en Chile, el 3% en Canadá o el 2,4% en Australia, lo cual implica precios en promedio más altos para las empresas y los consumidores argentinos. Esta comparación no tiene en cuenta que estos países tienen, además, acuerdos de libre comercio que reducen o eliminan aranceles no sólo con más socios comerciales, sino con los que son económicamente más relevantes dadas sus estructuras productivas. Por ejemplo, Chile tiene más de 30 acuerdos comerciales que llevan el arancel efectivo a menos del 1%. En Colombia ocurre algo similar. Argentina, en cambio, tiene acuerdos comerciales únicamente con países de Sudamérica, México, Egipto, Israel y la Unión Aduanera de África del Sur, dejando de lado muchos países de altos ingresos que producen insumos clave para elevar la calidad de la producción y que, además, podrían demandar muchos más productos argentinos de alto valor agregado, como alimentos y manufacturas industriales.

Argentina sigue siendo muy restrictiva en términos internacionales, con mucho espacio para seguir reduciendo los costos de comerciar.

Argentina mantiene además cargos adicionales que elevan los costos de importación, como la tasa de estadística (3%), el IVA (21%), el IVA adicional (20%), ganancias (6%) y otros impuestos provinciales como Ingresos Brutos, que, si bien en muchos casos son adelantos, suponen un costo financiero considerable para las empresas. Y, al margen de los avances recientes, la VUCEA todavía está muy rezagada en sus funcionalidades y uso en comparación a las de Chile, Colombia o Perú. El programa de OEA, por su parte, tiene por ahora una decena de beneficiarios argentinos, mientras que Colombia cuenta con 368, Perú con 276, Bolivia con 64 y Chile con 43, por mencionar algunos casos. El valor de Argentina en el índice de desempeño logístico, que elabora el Banco Mundial y mide la eficiencia y la eficacia de estos sistemas, cayó todos los años desde 2010, ampliando la brecha con el promedio de los países de la OCDE.

¿Esto quiere decir que hay que seguir flexibilizando el comercio sin preocuparse? Por supuesto que no. En el marco de una economía con trabas y distorsiones, muchas empresas poco productivas se benefician y crecen, ya que no tienen que competir con empresas extranjeras que ofrecen productos de mejor calidad o a un mejor precio. Pero muchas empresas se perjudican por no poder acceder a insumos importados a bajo costo y de calidad para vender más localmente y en los mercados internacionales. Al quitar estas distorsiones lo esperable es que las primeras se achiquen o cierren y las segundas crezcan y se expandan. Así como con el cierre de la economía hay ganadores y perdedores, con la apertura también los hay. El gran desafío es lograr una transición fluida para que las inversiones y el empleo vayan desde las empresas que pierden con la apertura hacia las que ganan. Un contexto macroeconómico más estable y previsible ayuda a esa transición. Pero también se requiere apoyar el crecimiento de los sectores ganadores y eliminar las barreras al movimiento de los recursos productivos para dinamizar el crecimiento y reducir el costo de ajuste de los perdedores. Inevitablemente, lograr el dinamismo de los mercados de bienes requiere dinamizar los mercados de factores (empleo e inversión), y esto difícilmente se dará sin abordar reformas en el mercado de trabajo y el sector financiero.

Seguir por el camino de una administración del comercio más racional y ordenada, sin discrecionalidad y con menos trabas y costos, es nivelar para arriba el contexto en el que las empresas producen y en el que los consumidores buscan variedad y precio. Es dar incentivos a competir, a innovar y buscar las oportunidades para que Argentina ocupe un mejor lugar en el comercio regional y mundial. Esto incluye, como reclama el sector privado, seguir reduciendo la carga de impuestos, especialmente de los más distorsivos como las retenciones, el impuesto al cheque o ingresos brutos, que mejoraría la competitividad de las empresas. Pero más importante aún es mejorar la infraestructura logística, desarrollar las capacidades de las personas para trabajar en un contexto cambiante, apoyar la innovación y promover la internacionalización de las empresas. Los esfuerzos deberían estar enfocados no en entorpecer o dilatar una mayor apertura de la economía, sino implementar una política productiva que contemple estas áreas y permita aprovechar los beneficios de abrir mitigando los riesgos de una mayor exposición a la competencia.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.