|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En mi libro Las trayectorias argentinas (Corregidor, 2015) presentaba las cuatro grandes trayectorias de nuestra historia: liberalismo (1853-1916), nacionalismo (1916-1943), populismo (1943-1983) y democracia (1983-2023). Mi hipótesis es que estamos asistiendo a un quinto cambio de trayectoria histórica, lo que implica una transformación fundamental de enormes y positivas repercusiones para el bienestar de los argentinos.

Una trayectoria histórica es el ciclo de tiempo de una nación que puede ser identificado con respecto a otros por el análisis de tres elementos esenciales: la pretensión colectiva de la sociedad, la conformación de su Estado y una cosmovisión relacionada con el contexto internacional. Cada una de las cuatro trayectorias históricas anteriores cumple con estos requisitos. En la trayectoria liberal (1853-1916), la pretensión colectiva de la sociedad argentina se encuadraba en el ideal de progreso perseguido por los hombres del ’37, que recibiera su sanción en la Constitución de 1853, se concretó por la acción de la Generación del ’80, que construyó y estableció la hegemonía del moderno Estado liberal-conservador, y se desenvolvió en un contexto internacional donde predominaba la cosmovisión liberal, con la primera gran era de globalización y liberalización de los mercados mundiales de la mano de la supremacía británica.

En la trayectoria liberal (1853-1916), la pretensión colectiva de la sociedad argentina se encuadraba en el ideal de progreso perseguido por los hombres del ’37.

La trayectoria nacionalista (1916-1946) se caracterizaba por la instauración y la pérdida del ideal democrático, un eje cardinal de aspiración de la sociedad que se materializó con el ascenso del radicalismo, pero quedó inconcluso por la aparición del poder militar como factor de primer orden en la vida política en conjunción con el surgimiento del Estado nacionalista e intervencionista, la aparición de los fascismos europeos, la gravísima crisis económica de 1929 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La cosmovisión básica del período era el nacionalismo.

La trayectoria populista (1946-1983) se asociaba con el ideal de equidad como pretensión de la sociedad argentina, enarbolado por el peronismo. Mientras que en Occidente la cosmovisión a favor de la igualación social se encarnaba en el moderno Estado de Bienestar y en la brillante era de progreso de la posguerra, en la Argentina se degradaba en la cosmovisión populista, similar en los anhelos, pero por completo opuesta en los resultados, cuyo corolario fue la creación del Estado dirigista y corporativista.

En la trayectoria democrática inaugurada en 1983, resurgió el ideal democrático como pretensión definitivamente recuperada por los argentinos, al amparo de una cosmovisión favorable a las democracias que se extendía por todo el planeta y se acentuaba con la caída del muro de Berlín. A partir de 2003, el Estado dirigista de la trayectoria anterior se hipertrofia y agobia a la sociedad civil, llevando al país al borde de una grave crisis en diciembre de 2023.

Convergencia generacional

Para que se produzca un cambio de trayectoria son necesarios los tres elementos descriptos (pretensión colectiva, reconfiguración del Estado y un contexto internacional determinado), pero además tiene que emerger una nueva coalición política y social que implique la pérdida del poder de la anterior clase dirigente hegemónica. Esta afirmación se comprueba en nuestro pasado: cada trayectoria histórica ha estado invariablemente asociada a una enérgica convergencia generacional acerca de un puñado de nuevos principios y valores enfrentados a la pretensión colectiva anterior y significaron la pérdida del poder de sus antecesores.

En 1853, por ejemplo, la Generación del ’37, con el apoyo de Urquiza, derrotó al caudillismo e instauró los principios liberales que signarían la gran etapa ascendente de la joven nación, fundando la trayectoria liberal. En 1916, la lucha de Yrigoyen y la lucidez de los reformistas liberales superaron la resistencia de los grupos conservadores y produjo la revolución por los comicios, inaugurando con la Ley Sáenz Peña la trayectoria posible de una democracia con sufragio universal, libre y secreto. Esta trayectoria se tiñó de nacionalismo y colapsó en 1930 por la presión de una coalición de fuerzas conservadoras, abriendo el paso para su retorno al poder merced al abuso del fraude. En 1946, la coalición populista de Perón liquidó la trayectoria nacionalista y el poder unido de radicales y conservadores dando lugar a la trayectoria populista. Durante esta trayectoria, el poder militar surgió para equilibrar un sistema político en el que el peronismo gozaba de amplias mayorías.

Durante la trayectoria populista, el poder militar surgió para equilibrar un sistema político en el que el peronismo gozaba de amplias mayorías.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, en 1983 el radicalismo liderado por Alfonsín ganó las elecciones y llevó a juicio a las juntas militares, derrotó por primera vez al peronismo en elecciones libres y terminó con la prolongada hegemonía de los uniformados: se iniciaba la trayectoria democrática.

En resumen: en cada cambio de trayectoria (1853, 1916, 1945 y 1983) existió un factor común: la aparición de lideres que encauzaron pretensiones sociales renovadoras y fijaron el rumbo para toda la sociedad. En todos esos casos se produjeron consensos explícitos o tácitos que le daban una fuerte legitimidad de origen a la nueva trayectoria histórica. ¿Estamos ahora en una situación similar a aquellas cuatro?

Milei como líder

En primer lugar, sí se observa la presencia de una pretensión colectiva con poder suficiente para garantizar el inicio de una nueva trayectoria. La demanda social por superar el populismo está madura. Y es quizá por este emergente que se consolida un líder capaz de conducirla como el presidente Milei. Aunque parezca una afirmación aventurada, la presencia de un líder como Milei, con capacidad de convocatoria para el cambio, se relaciona con la aparición de otros líderes históricos. Probablemente, el lector no esté de acuerdo en equiparar a Milei con Urquiza, Mitre, Yrigoyen, Perón o Alfonsín. Pero es el lugar que le corresponde si la quinta trayectoria está efectivamente naciendo.

En cuanto al segundo elemento de una trayectoria histórica, su concepción del Estado augura un rol renovador y diferente, opuesto al Estado débil e impotente para ejecutar políticas públicas (pese a su enorme volumen) que construyó el período democrático. Milei postula el principio de la libertad en general y de la libertad de mercado en particular, con un enfoque orientado al sector privado como creador de riqueza. En esa concepción, el Estado deja de ser un peso muerto y burocrático y se achica para facilitar la reducción de impuestos mientras un profundo proceso de desregulación elimina la telaraña normativa.

Finalmente, en el contexto internacional está claramente presente una transformación de la cosmovisión predominante en Occidente. No importa si es la transformación que preferimos: solo se trata de constatarlo y ser realista para insertarse en ese nuevo mundo. La agenda internacional se encuentra en la búsqueda de un nuevo equilibrio tras ciertos excesos que trajo la globalización sin límites, la agenda woke, el descontrol de los flujos inmigratorios, el desborde de las burocracias estatales e internacionales, todo ello con la incapacidad manifiesta de dar respuesta a las demandas de las poblaciones.

De modo que los tres elementos esenciales de una nueva trayectoria histórica están presentes en la Argentina. Y además existe una figura política como Milei que está dispuesto a liderarla.

Nos toca ahora precisar las características de esta nueva trayectoria histórica, partiendo de un eje central que la defina. Durante las últimas décadas se han ensayado toda clase de explicaciones sobre el retroceso argentino. Politólogos, economistas, historiadores, sociólogos, filósofos, ensayistas, argentinos y extranjeros, han producido una copiosa bibliografía sobre la materia, sin que se llegara a un consenso sobre las causas de nuestra decadencia.

De modo que los tres elementos esenciales de una nueva trayectoria histórica están presentes en la Argentina.

En este sentido, defiendo una hipótesis básica pero rigurosa: la ausencia de consensos a largo plazo. Según esta interpretación, en el largo plazo las naciones convergen hacia sus niveles potenciales de renta per cápita más por la estabilidad y coherencia de su sistema de economía política que por la abundancia de sus recursos. En otras palabras, a largo plazo la consistencia de las instituciones políticas y económicas tienen mayor peso para el desarrollo que la disponibilidad de recursos naturales.

En la historia argentina es posible correlacionar los períodos de crecimiento y desarrollo con la existencia de consensos a largo plazo sobre políticas públicas. Inversamente, las recurrentes crisis económicas sufridas desde la Segunda Guerra Mundial se asocian con la pendularidad permanente y con el intento de cada gobierno de refundar la Argentina.

El programa de progreso de largo plazo pensado por la Generación del ’37, cuya vigencia se mantuvo desde el inicio de la presidencia de Mitre en 1862, gozó de un extendido consenso explícito o tácito que permitió modernizar y desarrollar el país. La política inmigratoria, la prioridad otorgada a la educación, el fomento de las inversiones, la ocupación efectiva del territorio y su integración a la nación, el respeto de los compromisos externos, la presencia del Estado como activo impulsor de obras públicas de gran envergadura, son ejemplos de políticas de Estado sostenidas por todos los gobiernos de la época.

Consensos necesarios

Con esto afirmamos que una quinta trayectoria histórica, debido a la complejidad de los problemas que enfrenta, deberá desarrollarse en moldes de fuertes consensos. Una práctica que ha sido inédita en el país y cuya consolidación, justo por ello, permitiría hablar de una nueva trayectoria histórica.

Después de enormes dificultades la sociedad argentina ha logrado un consenso a largo plazo sobre la necesidad de salvaguardar la democracia. Pero al igual que el valor de la democracia no ha sido afectado por las gravísimas crisis y los golpes de Estado han desaparecido, las políticas económicas están alcanzando un consenso más rápido de lo que advertimos y un conjunto de medidas básicas, propias de una sana economía política y probadas en otras naciones, están en vías de consolidar un extendido consenso entre los argentinos. Las recetas erróneas y mil veces repetidas serán vistas en un futuro del mismo modo que hoy vemos al poder militar de antaño: como un error del pasado que no volverá a ocurrir. Es la hora de los consensos económicos. Al consenso democrático se sumará finalmente el consenso económico. Y entonces el cortoplacismo populista ya no tendrá lugar en la Argentina.

Las recetas erróneas y mil veces repetidas serán vistas en un futuro del mismo modo que hoy vemos al poder militar de antaño.

Aun siendo de vital importancia el consenso sobre una sana macroeconomía, este logro no es suficiente. Deberá llegar también la hora de los consensos en políticas de desarrollo, en salud, en educación, en relaciones exteriores, en seguridad y en la búsqueda de la equidad. Sólo la materialización de un inédito consenso mayoritario en la sociedad tendrá la potencia para escapar del estancamiento y afianzar una trayectoria histórica que nos devuelva la esperanza.

En una democracia madura, el único modo de afianzar estos consensos y políticas de Estado es con una fuerte vigencia de las instituciones de la Constitución. Por lo tanto, una nueva trayectoria argentina posible, con la potencia de suceder a la actual trayectoria democrática, tendrá un nombre que habla por sí solo de su contenido: la trayectoria institucional.

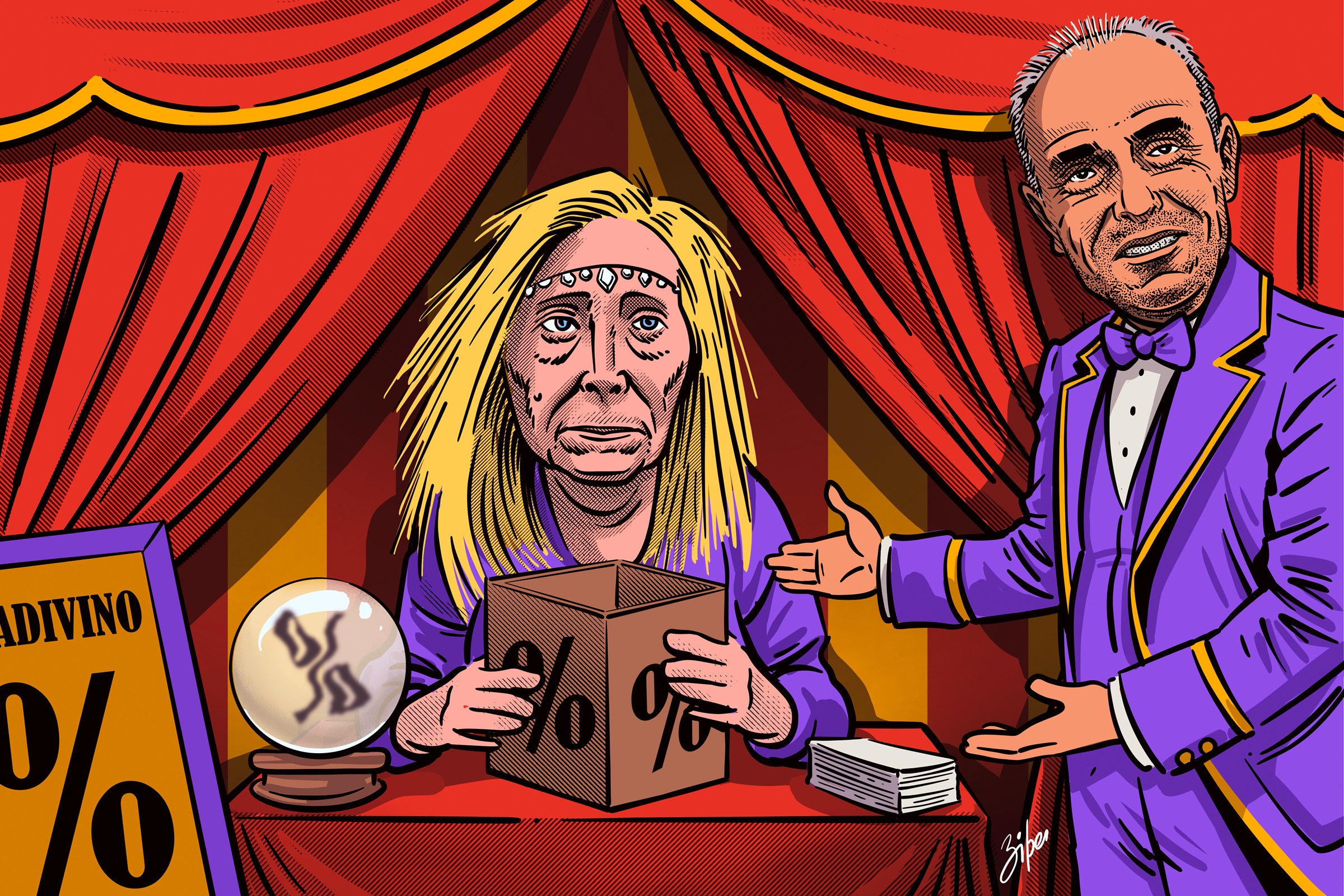

¿Es posible una trayectoria institucional? Quienes analizan el presente de la sociedad argentina y critican las formas agresivas del presidente Milei, suponen que su estrategia de acumular poder es todo lo contrario de la búsqueda de consensos. Aquello que distinguiría a Milei es su crítica frontal a la casta y el hecho de apoyarse solamente en la sociedad para llevar adelante sus reformas. Su estilo confrontativo, agregan, mantiene el conflicto perverso de la grieta y muy lejos aparece de una auténtica búsqueda de consensos.

Sin embargo, si Milei tiene las características de líder fundador de una nueva trayectoria, superada la etapa inicial de su gobierno, en la que su debilidad política extrema no le dejaba otra alternativa, luego de las elecciones de octubre tendrá que darse cuenta de que la siguiente etapa de reformas estructurales no se podrán implementar sin lograr consensos básicos con otras fuerzas políticas. Por muy bien que le vaya en las elecciones legislativas de octubre, no tendrá el número de diputados y senadores para impulsarlas con el único sostén de LLA.

Mi hipótesis es que Milei será capaz de abrir una etapa de mayor diálogo porque se habrá dado cuenta que de otro modo, sus reformas correrán el riesgo de ser anuladas en un futuro gobierno.

Mi hipótesis es que Milei será capaz de abrir una etapa de mayor diálogo y búsqueda de consensos porque se habrá dado cuenta que de otro modo, sus reformas correrán el riesgo de ser anuladas en un futuro gobierno. Y jugar a todo o nada pensando en su reelección en 2027 luce demasiado lejano en el tiempo y riesgoso.

Ahora bien, la búsqueda de esos consensos tienen un único medio para concretarse: las instituciones. Y dentro de las instituciones, el camino parlamentario es más lento y requiere hacer concesiones, pero a largo plazo es más sólido para resguardar las reformas. De no aceptarlo, de insistir con una estrategia de poder basada únicamente en el apoyo de los ciudadanos se terminaría perdiendo este apoyo y, a la postre, fracasando.

Una nueva trayectoria histórica exige ser una trayectoria institucional que consolide el ideal republicano junto al democrático y se concrete en consensos fundamentales sobre políticas de Estado a largo plazo. Esta renovada trayectoria histórica requiere, como todas las previas, una nueva coalición sociopolítica en la que participen los partidos políticos pero también empresarios, sindicalistas e intelectuales. Esta coincidencia profunda proviene de hombres y mujeres que pertenecen a una misma generación, que caracterizo como la generación del 2002, nacidos entre 1955 y 1970 y a la que hice referencia en un artículo publicado en abril de 2003.

En los próximos tiempos, el proyecto de una democracia liberal que sea el sustento de una trayectoria institucional basada en consensos será puesto a prueba en durísimas condiciones. No podrá fracasar porque si lo hace, las ideas de modernidad y equidad también fracasarán y tendremos populismo por lustros.

En la Argentina, la diferencia entre la vieja y la nueva política es evidente. La eminente responsabilidad de una renovada y amplia coalición sociopolítica es aplicar un sabio consejo de Ortega: “Una política que no contiene un proyecto de grandes realizaciones históricas queda reducida a la cuestión formal de gobernar en el sentido menor del vocablo”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.