Ahora que es evidente que la política se ha transformado en un espectáculo (algo que siempre fue, en alguna medida), nos hemos acostumbrado a pensar en ella como el escenario de una trama épica. Pensamos que lo que hacen los políticos todos los días es ir saltando de crisis en crisis, como si se tratara de episodios de The West Wing o de House of Cards. Un resultado de esto es que pasamos a ser espectadores (lo cual ya de por sí es algo sobre lo que deberíamos reflexionar): los vemos enfrentar una votación crucial en la Cámara Baja, desactivar una operación de prensa de alto nivel, frenar un atentado, etc. Pensamos que los ejemplos paradigmáticos de la actividad política son Churchill dirigiendo la guerra contra los nazis desde un búnker en Westminster o Kennedy en la Sala de Situación de la Casa Blanca durante la Crisis de los Misiles; o incluso Alfonsín, rodeado de sus íntimos en Casa Rosada durante el levantamiento de Semana Santa.

Lo cierto es que la política es bastante banal. Cuando el sistema funciona (cuando no nos amenaza un meteorito o un virus mortal o una invasión alienígena) la política es ir arreglando cosas puntuales de a poco. Es firmar papeles, ir de una reunión a otra, preparar un informe, dar un informe, recibir un informe, olvidarlo inmediatamente, pasar a otro. Es mandar un WhatsApp que dice “che, ¿te tomás un café así vemos lo de X?”. La política es lo que hacen dos diputados de provincia de signo contrario cuando se toman el mismo avión para venir a una sesión. De hecho, esto es tan así que, por ejemplo, en un momento especialmente áspero de la política en Estados Unidos, los republicanos les prohibieron a sus congresistas viajar junto a los demócratas, porque los tipos hacían lo que hace la gente normal: charlar. Conversaban, se mostraban fotos de sus hijos en el celular, pedían la comida juntos y de repente lo que pasaba era que no podían pensar que el otro era el monstruo que se suponía que tenía que ser; luego, no podían actuar como se esperaba de ellos: ya no podían ir por todo. Puede ser algo bastante aburrido y, para muchos de los que participan en ella, un poco frustrante, pero es lo que hace que, a la larga, pasen cosas y se mantengan en el tiempo.

Esto no es normal

El problema aparece cuando pensamos que estamos en un momento de política normal cuando no lo estamos. El otro día, un diputado radical se confesaba en Infobae: “Sinceramente no lo entiendo, tienen dos personalidades”, decía, refiriéndose al kirchnerismo. “Son dialoguistas y anti-diálogo al mismo tiempo”. La perplejidad se explica, quizá, porque hay muchos que piensan que éste es un momento de política normal. Pero no estamos en un momento de normalidad democrática, porque no tenemos un desacuerdo en el sistema (sobre la reforma del Poder Judicial o el sistema electoral, sobre la política tributaria, etc.): lo que tenemos es un desacuerdo sobre el sistema.

El sistema, con lo roto que está y con lo injusto que puede ser a veces, tiene su propia lógica de funcionamiento y sus propios supuestos. Grosso modo, se juega con las reglas de una democracia constitucional de mercado. Esto implica, por ejemplo, que gobiernan las mayorías que surgen del proceso electoral transparente, pero su voluntad encuentra un límite en un conjunto de derechos amparados por la Constitución y reglas derivadas (lo cual incluye que hay sub-sistemas que se controlan entre sí, deberes de transparencia y responsabilidad, e incluso un deber de explicarse frente a la ciudadanía de un modo que todos puedan entenderlo). También implica que la economía debe respetar la propiedad privada y, con todas las variantes que esto admite, ciertas nociones mainstream sobre el funcionamiento de una economía capitalista. Podría seguir, pero creo que la idea se entiende. El ideal regulativo que orienta las discusiones sobre la justicia y los derechos, al menos en Occidente, es, en un sentido amplio, liberal. En el marco de ese conjunto de reglas generales, se avanza del modo que describía Karl Popper: mediante “composturas parciales”.

Como decía, este ideal regulativo puede volverse un poco aburrido para aquellas personas que gustan de las emociones fuertes (o que piensan que la política es el lugar donde uno puede ir a buscar emociones fuertes). Es lo que hace que de vez en cuando nos burlemos de las democracias estables y prósperas de algunos países nórdicos porque “ahí no pasa nada”. Probablemente sea un poco conservador, también. Romper la inercia del sistema puede ser algo muy complicado y el hecho de que sea así es lo que, cuando la sociedad es muy desigual e injusta, los menos favorecidos tiendan a perder la paciencia y busquen cambios rápidos y emocionantes. Este es el germen para la irrupción de otro modo de entender la política y otra manera de configurar el sistema: el populismo.

¿Cuál es la mejor forma de romper un sistema sin tirar un solo tiro? Enloquecerlo.

El populismo, de izquierda y de derecha, es quintaesencialmente una contestación radical a la democracia constitucional de corte liberal. En otras palabras, lo que plantea es una diferencia sobre el sistema, sobre las reglas básicas, y no un desacuerdo en el marco del sistema. Hay fuerzas políticas, en nuestro país y en todo el mundo libre, interesadas en cambiar este sistema, y para reemplazar un sistema por otro primero hay que romperlo.

¿Cuál es la mejor forma de romper un sistema sin tirar un solo tiro? Enloquecerlo. Para eso, hay una receta conocida: primero afirmamos A; al mismo tiempo nos comportamos como si creyésemos no-A, y luego cambiamos de tema. Repetimos hasta conseguir el efecto deseado. Si se hace con la suficiente seriedad y determinación, el oponente queda liquidado. Lo que el sistema verdaderamente teme no es la oposición (uno podría incluso decir que se alimenta de ella: una democracia se sostiene si hay pluralidad de perspectivas). Con la oposición se puede trabajar; se negocia, se cede. Incluso uno puede decidir que tiene razón y avanzar, y bancársela si pierde para intentarlo más adelante. Lo que el sistema aborrece es la contradicción performativa.

Para una parte importante de los teóricos de la democracia, un elemento central de su legitimidad está en la idea de una conversación entre iguales. La idea básica es que la legitimidad de un resultado democrático surge de un proceso deliberativo en el que ciudadanos, libres e iguales, discuten cuál es el mejor modo de organizar la cooperación. Sin dudas, hay lugar para la negociación de intereses, incluso para la demostración de la fuerza (como en las manifestaciones públicas, las marchas y demás), pero al menos tiene que existir la voluntad de reconocerle al otro cierto estatus moral (de representar, por ejemplo, intereses legítimos de los demás).

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

La contradicción performativa ofusca este ideal de conversación democrática. Es el tipo de contradicción que surge de usar las reglas del sistema mientras al mismo tiempo se violan los presupuestos comunicativos implícitos en una conversación entre iguales. Por ejemplo, si uno convoca a un diálogo amplio con la oposición, mientras al mismo tiempo no reconoce su estatus de representantes válidos de la ciudadanía, está al mismo tiempo queriendo y no queriendo dialogar. Si uno impulsa una reforma al procedimiento de selección de candidatos, y luego hace todo lo posible por alterarlos y socavarlos con razones que a todas luces parecen orientadas a bloquear ese proceso de selección, viola el supuesto implícito en una conversación de que uno debe usar razones y argumentos en los que uno crea sinceramente (y que piensa que son correctos, que van en el sentido del interés publico, etc). Este doble juego de usar el lenguaje de la democracia constitucional para avanzar en objetivos que en última instancia niegan sus supuestos básicos es lo que destruye la posibilidad misma de una conversación democrática.

Vamos a dialogar, hijo de puta

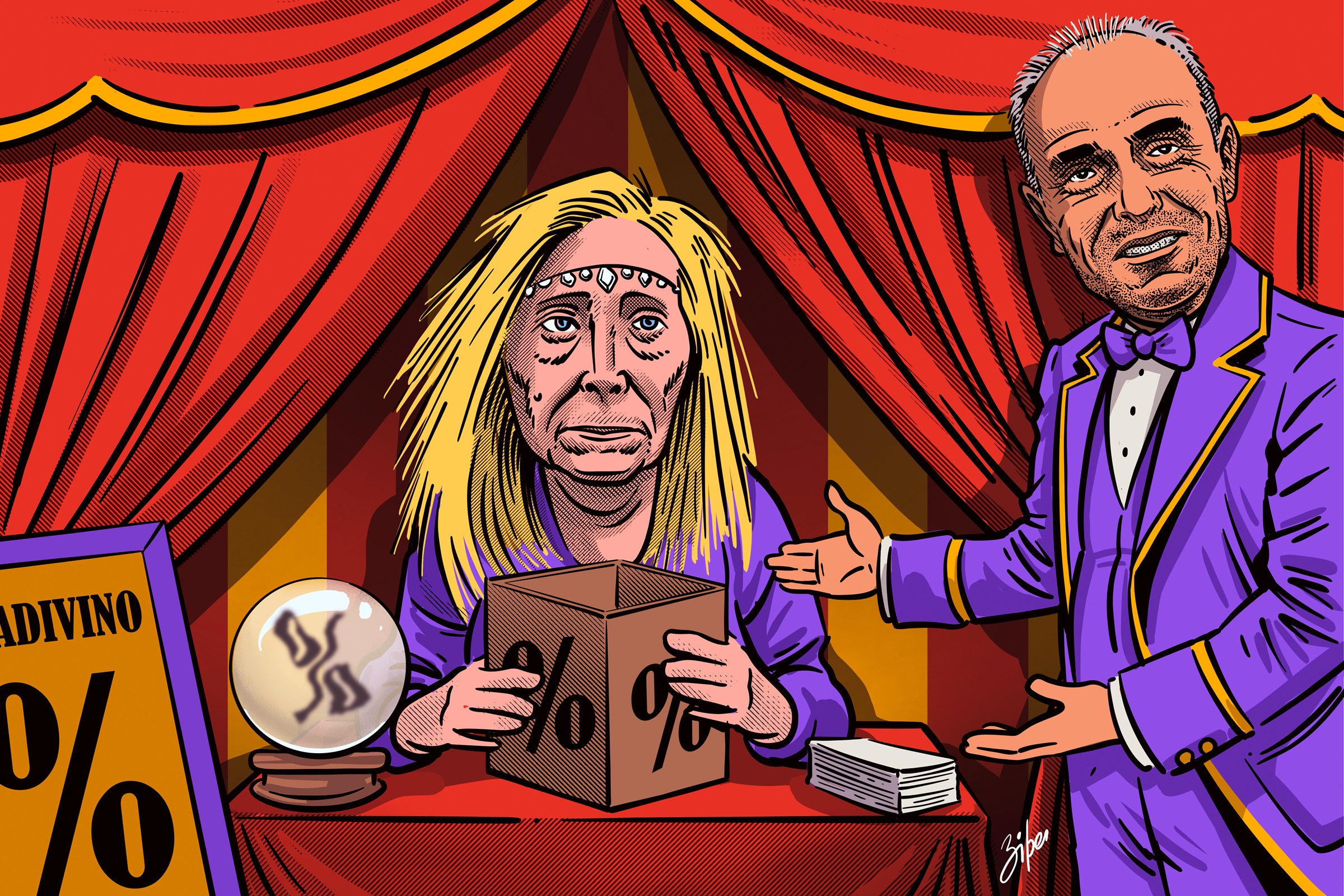

El Gobierno ha hecho de la contradicción performativa una práctica habitual. Los sucesivos llamados al diálogo (casi siempre cuando se percibe en una posición de debilidad política) son un ejemplo evidente. Si a uno le dicen “vamos a dialogar” uno piensa en pros y contras, si hubo buena fe en el pasado, si lo que se puede ganar supera a las desventajas, si hay algún deber moral de hacerlo, etc. Si a uno le dicen “pedazo de hijo de puta”, como le gustaba tuitear al presidente, ya medio que también sabe lo que tiene que hacer. Pero si a uno le dicen “vamos a dialogar, hijo de puta”, lo más probable es que sobrevenga la parálisis.

Y la estrategia funciona. Una vez que la política de la contradicción comienza a hacer efecto, no hay respuesta coherente. Para quienes desean oponerse, hay señales que llaman al diálogo y al mismo tiempo señales que llaman a la resistencia, con lo cual ninguna opción tiene sentido. Para los propios, el efecto consiste en el cortocircuito de la evaluación racional. Sólo queda la fe en que los que están tomando las decisiones saben algo que ellos no, o que están iluminados por la verdad profunda del Pueblo.

¿Cuál es el punto de argumentar? ¿Para qué interpelar los argumentos que los demás ofrecen, si ya no significan nada?

El resultado es que el viejo sistema no sirve más, está tan atrofiado con las contradicciones que muchos deciden bajarse. ¿Cuál es el punto de argumentar? ¿Para qué interpelar los argumentos que los demás ofrecen, si ya no significan nada? Una vez que la contradicción ha sido plantada en el corazón del sistema, funciona como una reacción nuclear, derritiendo los presupuestos básicos de la conversación pública. Y ahí es donde se encuentra la victoria (o perdemos todos, quizá).

Todo esto para terminar con una breve referencia a algo que venimos discutiendo hace mucho y seguimos discutiendo ahora, que una vez más tenemos que lidiar con un gobierno populista que desea reemplazar la democracia constitucional por una “democracia” de corte populista. El filósofo Jürgen Habermas dice que cuando uno entra en una conversación orientada a ponerse de acuerdo con el otro, abandona el uso estratégico del lenguaje, orientado a manipular y engañar al interlocutor. Dicho en otras palabras, uno tiene que avenirse a proponerle al otro cosas que cree sinceramente que son razonables, que son verdaderas, que reflejan la propia convicción, etc., lo cual es lo opuesto a usar el lenguaje para manipularlo (u ofuscarlo, como es lo que creo que pasa acá). El punto es, no hay democracia sin deliberación, sí; pero no hay deliberación sin la aceptación de un conjunto de reglas básicas, entre las cuales aparecen viejos principios liberales como la tolerancia y la reciprocidad y, acaso, también la sinceridad y el viejo principio aristotélico de la no contradicción.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.