Una versión de este artículo, traducida al inglés, fue publicada en ‘The Atlantic Monthly’ en diciembre de 1990. Agradecemos el original en español a la Fundación TEM.

… alguna vez tuvimos

una patria –¿recuerdas?– y los dos la perdimos.

–Jorge Luis Borges

1. En la luz tenue

El 14 de julio de 1989, Santa Isabel Cantero terminó de planchar a las cuatro y media de la tarde. Tuvo, una vez más, la sensación de que el tiempo no se movía en Buenos Aires. Pasaban tantas cosas a la vez que ya no cabían en el tiempo. Las cosas iban y venían, dejando su estela de sobresalto, y luego la gente las olvidaba, como si nunca hubieran sucedido. Desde que Santa tenía memoria todo había permanecido igual, flotando en una misma corriente de desgracias.

Estaba de mal humor. En las radios solo se oían canciones francesas en vez de los acostumbrados cuartetos populares. De vez en cuando, un boletín interrumpía la música trayendo la voz de los ministros del nuevo gobierno argentino, que estaban llegando en masa a la embajada de Francia para festejar el segundo centenario de la Revolución.

Santa recibió su paga de los últimos dos días: 800 australes por ocho horas de planchado, lo que equivalía a un dólar con veinte centavos. Había ganado otro tanto por el trabajo de la mañana, y decidió que era el momento de cruzar al supermercado y compensar a su familia por las privaciones de todo el mes. Era viernes. Juan Ignacio, su marido, no había comido nada el martes ni el miércoles. Ella tampoco quiso comer el domingo, para que sus dos hijos aprovecharan las reservas de pan y caldo. El menor, Gustavo, estaba por cumplir nueve meses y desde hacía tres no tomaba pecho, porque a Santa se le habían secado las fuentes de leche. Y sin embargo no podía quejarse: en la radio decían que los desocupados eran más de dos millones (el 7% de la población) y que los empleados esporádicos sumaban un millón y medio más. Su familia no figuraba en esa lista.

En la radio decían que los desocupados eran más de dos millones (el 7% de la población) y que los empleados esporádicos sumaban un millón y medio más.

El invierno era esplendoroso afuera, y el sol se iba apagando sin que lo mancharan las eternas brumas de julio. Sobre la enorme Avenida Independencia, al sur de Buenos Aires, caía un silencio mortal. Contra la costumbre de los viernes por la tarde, no se alzaba el estrépito de los camiones, y la escasa gente que se aventuraba por las aceras tenía una estampa de fantasma.

Desde el sábado anterior, cuando asumió el presidente Carlos Menem, las desgracias no cesaban de acumularse. Todos habían dicho: apenas él asuma, la mala suerte terminará. Pero no terminaba. El kilo de pan costaba ya 55 centavos de dólar, el doble de la semana anterior. La canasta familiar básica había sido tasada en 277 dólares, pero nadie tenía ese sueldo. A su patrona, que era abogada, le pagaban menos de 60 dólares al mes en un bufete de renombre.

En el barrio de Claypole, donde Santa vivía, a una hora de tren de Buenos Aires, sus hijos eran los únicos que no tenían necesidad de mendigar. Ella era fuerte, estaba por cumplir 29 años, y ganaba casi lo mismo que Juan Ignacio: nueve dólares al mes. En la pequeña huerta que cultivaban junto al baño de la casa despuntaba una magra cosecha de acelgas y cebollas que les bastaba para las sopas. Todo mejoraría, Menem lo había dicho. Los ricos repartirían sus ganancias con los pobres y los corruptos serían borrados de la faz de la patria. Había que creer en Menem. Era un hombre bondadoso, que amaba al pueblo e invocaba sin cesar la protección de la Virgen María.

La gente ya no iba a los hospitales por falta de dinero para el autobús. El presidente aconsejaba que se usaran las bicicletas.

Los hilos de la inflación estaban siendo destejidos por el nuevo ministro de Economía, Miguel Angel Roig, un ingeniero desgarbado que había sido vicepresidente de Bunge & Born, la empresa más poderosa del país. Desde el día mismo de su asunción, Roig había dado señales de energía. Anunció que la paridad del dólar se clavaba en 650 australes, para estimular las exportaciones agrícolas y alentar el regreso de los capitales que se habían fugado del país. El gas y la luz iban a costar cinco veces más para los ricos y tres veces más para los pobres. Al oír la noticia, la patrona de Santa había entrado en pánico: en la mera cuenta del gas se le iría el sueldo entero. La inflación ya superaba el 200% mensual pero ahora más que nunca los argentinos debían confiar en Dios. Menem comulgaba todas las mañanas para que Dios exterminase a la serpiente de la crisis. Aunque había nacido musulmán, Nuestro Señor lo oía.

La risa incomprensible

La gente ya no iba a los hospitales por falta de dinero para el autobús. El presidente aconsejaba que se usaran las bicicletas. Al marido de Santa le pareció tan buena la recomendación que consiguió una prestada para viajar hasta las oficinas donde trabajaba como peón de limpieza, a 20 kilómetros de su casa.

En el supermercado, Santa recorrió los estantes en busca de los comestibles cuyos precios no habían sido remarcados. Descubrió que los huevos cascados o con grietas se vendían a 280 australes la docena y decidió darse el lujo de llevar media. Compro un paquete de fideos a 138 australes, y luego de vacilar apartó seis cubitos de caldo concentrado que costaban medio dólar.

Por los altavoces del supermercado una voz monótona describía el movimiento ascendente de los precios. Había dos largas colas junto a la salida, y Santa calculó que cuando llegase a Claypole sería noche cerrada.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

De pronto, el gorjeo de las cajas registradoras se acalló, los altavoces enmudecieron y el silencio se posó sobre los estantes como un pájaro prehistórico. Santa Isabel Cantero sintió por primera vez en mucho tiempo la mordedura de un mal presentimiento. Miró a las cajeras.

“¿Qué pasa?”, dijo, con la voz enferma.

“Ha muerto el ministro Roig”, le contestó alguien. “Parece que al salir de la embajada de Francia se le paró el corazón”.

Santa se llevó las manos a la boca y vio que todos sucumbían a la misma incredulidad y a la misma angustia que ella estaba sintiendo. Sin darse cuenta comenzó a reír. La histeria de la risa brotó primero con timidez en algún lugar del mercado. Luego, incomprensiblemente, estalló en todas las gargantas y se abrió en una rotunda carcajada sin fin.

2. A campo abierto

Hacia las tres de la tarde de ese mismo 14 de julio, cuando la noticia de la muerte del ministro Roig estaba llegando a la Casa de Gobierno, Héctor Freyre abandonaba en un Mercedes Benz la espléndida avenida de álamos que se abre frente al casco de su estancia El Pino, 600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Atravesó las canchas de polo y de tenis que había construido para el esparcimiento de su familia y se sintió satisfecho de sí mismo. Veinte años atrás, aquella herencia de 4.000 hectáreas fértiles, en plena pampa húmeda, era un desordenado montón de campos sin cercar, en el que abundaban las liebres y los zorros rapaces. El había domesticado y civilizado a la imposible llanura.

Su bisabuelo Luis Deferrari había llegado al paraje un siglo antes desde la Riviera italiana. Con sus manos levanto un fortín para defenderse de los malones indios y un almacén de ramos generales. La tierra era entonces un bien tan despreciable que los paisanos solían pagar con títulos de propiedad los porrones de ginebra y las velas de sebo que cargaban en sus carretas. Luis Deferrari sumo una hectárea por aquí, otra por allá, hasta que acumulo más de 80.000. Ese horizonte infinito es ahora la herencia de Héctor Freyre y sus quince primos.

Repasó la historia familiar mientras el Mercedes Benz se acercaba al pueblo de San Cayetano. Freyre, a quien todos llaman Blackie, sintió que por fin el destino lo resarcía de tantos años de pérdidas. Pese a que aún faltaba mucho para completar la siembra del trigo, calculó que durante el primer mes del gobierno de Carlos Menem ganaría más que en los últimos dos años. La razón era muy simple: había roturado y sembrado la tierra con un dólar tres o cuatro veces más barato del que le pagarían por la cosecha.

Pese a que aún faltaba mucho para completar la siembra del trigo, calculó que durante el primer mes del gobierno de Carlos Menem ganaría más que en los últimos dos años.

Blackie no se veía a sí mismo como un hombre de campo. Amaba la ópera, el cine y los fines de semana en el country club, pero sobre todo amaba su casa de la Avenida Libertador, frente a los bosques de Palermo. Desde los ventanales podía observar los veleros tejiendo enormes bordados sobre el Río de la Plata.

Al campo viajaba solo dos o tres semanas en el invierno y otras tantas en el otoño. Dejaba las órdenes a los capataces y olvidaba luego las zozobras de la labranza. Cuando se acercaba el verano, en cambio, ya no se movía de allí. Se levantaba al alba, recorría las llanuras a caballo, y luego se refugiaba en la frescura del casco, entre los tapices y pinturas de grandes maestros que iba acopiando con paciencia.

Todas las decisiones del nuevo gobierno le habían ensanchado la sonrisa. Abundaban los peones, que emigraban desde las aldeas hacia el campo en busca de comida, y ya no había necesidad de regatear con ellos por el salario. Las calles y las carreteras estaban desiertas después del aumento de la gasolina a un dólar con setenta centavos por litro, y Blackie Freyre podía manejar ahora su Mercedes casi a solas, sin las turbulencias del tránsito. El presidente había dejado las riendas de la economía en manos de uno de los comerciantes de cereales más poderosos del mundo: un hombre sensible ante los dramas del campo. El resultado, pensó Freyre, era este flamante paraíso. No había querido votar por Menem. Ahora, sin embargo, lo admiraba.

Detuvo el Mercedes junto al único kiosco de periódicos de San Cayetano. Compró tres diarios de la mañana y se entretuvo contando algunas historias de la siembra. De pronto, la radio del kiosco, que hasta entonces había desgranado sólo insulsos valsecitos franceses, emitió un boletín especial: “El ministro de Economía Miguel Angel Roig falleció de un infarto poco después de las 14, en el automóvil que lo llevaba hasta su domicilio, en el centro de Buenos Aires”. Blackie Freyre se negó a creer que fuera verdad, no era posible que pasaran a diario tantas cosas asombrosas. Con el asombro a cuestas subió a su automóvil sin decir palabra. De pronto empezó a reír, como Santa Cantero lo haría una hora más tarde, la risa brotaba de él como si viniera de otro cuerpo, y no había manera de apartarla.

3. Amores equivocados

Quien llegue a Buenos Aires con ojos desatentos no verá la ruina. Hasta los mendigos conservan una altiva dignidad. En los aledaños de la Recoleta, junto al cementerio donde yacen los próceres, las casas de alta costura siguen exhibiendo vestidos para princesas. El aire huele a visones y a perfume francés. Pero si se mira con atención aparecerán los tímidos letreros que ofrecen pagar las compras en tres o cinco cuotas y se advertirá que muchos paseantes llevan raídos abrigos de lana tejidos en casa. Aún están de pie los mármoles y los bronces de los años dorados, pero junto a las entradas fastuosas abundan los kioscos de baratijas.

Argentina conoció un pasado de opulencia y aún no puede admitir que lo ha perdido. En 1928, antes de la primera dictadura militar, su economía ocupaba el sexto o séptimo puesto en las escalas mundiales de prosperidad. Veinte años más tarde tenía más teléfonos que Japón e Italia y más automóviles que Francia.

Los hacendados de comienzos de siglo, que solían recorrer Europa durante meses con la familia y la caudalosa servidumbre, acostumbraban llevar en los barcos una o dos vacas para que los proveyesen de leche fresca. Jules Huret, un periodista francés que visitó Argentina hacia 1910, asistió admirado en una de las residencias aristocráticas de la pampa a discusiones de sobremesa sobre los poemas de Mallarmé y los preludios de Debussy, que en París estaban reservados sólo al paladar de las élites. En menos de tres décadas (1880-1910) se derramaron sobre las llanuras argentinas más de tres millones de inmigrantes europeos, que recrearon el teatro y las mitologías populares, a la vez que disolvieron los últimos residuos de sangre india y negra. Georges Clemenceau, que viajó a Buenos Aires en 1910 para celebrar el centenario de la Independencia, contó que no había oído una sola conversación, aun en las pulperías más míseras de los desiertos, donde la palabra futuro no estuviese a flor de labios.

La educación, que mantuvo a raya el analfabetismo durante más de un siglo, yace en ruinas.

Ahora, los comerciantes y los empresarios se disputan a dentelladas lo que resta del presente, porque nadie sabe qué hay más allá. La educación, que mantuvo a raya el analfabetismo durante más de un siglo, yace en ruinas. No hay estufas o ventiladores en las universidades ni vidrios en las ventanas de muchas escuelas públicas. Una maestra del ciclo primario con diez años de antigüedad gana poco menos de cien dólares al mes. Un profesor asistente de la Universidad de Buenos Aires, que enseña diez horas semanales, recibe la cuarta parte: 25 dólares. Y un médico de los hospitales municipales cobra un salario mensual de 48 dólares. En julio y agosto de 1989, 30% de los estudiantes regulares faltó a clase porque no pudo pagar el transporte. En ese mismo período se cortó la luz en las casas durante cinco horas, de lunes a sábado, y hasta en las residencias fastuosas podía verse el tremolar de las velas.

Perplejidad en Café Freud

Pocas veces los psicoanalistas argentinos estuvieron tan ocupados como en el sombrío mes de julio de 1989. Atrapada entre el milenarismo de los políticos y el vértigo de la hiperinflación, la clase media cayó de bruces sobre los divanes para mantener a flote las ilusiones en una atmósfera cada vez más desilusionada. Tras un inesperado remanso de dos meses, los síntomas de angustia regresaron en octubre. El indulto presidencial a los protagonistas de la violencia y el arrasador paisaje de miseria que otra vez asolaba las calles de Buenos Aires les inculcaron otra obsesión: la de marcharse, a cualquier parte, con tal que fuera lejos de este mundo.

Hay unos 30.000 psicoanalistas en Buenos Aires: casi tantos como en Nueva York y muchos más por habitante que en cualquier otra ciudad del mundo. La mayoría se concentra en el extremo nordeste de Buenos Aires, donde los cafés llevan los nombres de Freud o Jung y las panaderías ofrecen tortas Lacan y caramelos Melanie Klein. Uno de los maestros de la tribu se llama Luis Hornstein. Su consultorio esta frente al Jardín Zoológico, cuya dirección encomendó Menem a un artista de variedades que conduce un show de bailarinas, hombres forzudos y animales domésticos.

La tarde en que murió el ministro Roig, Hornstein oyó decir a un paciente: “Acabo de ver al presidente por televisión. Hace menos de una semana que asumió y ya parece cien años más viejo”. Al día siguiente, en la soledad de su consultorio, Hornstein reflexionó: “Algo esta pasando con el tiempo en la Argentina. Algo está pasando con los valores. Ya nadie sabe como será la vida el mes que viene. Que todo permanezca igual es abrumador. Pero que las cosas cambien sin cesar puede llegar a enloquecernos. Alguna gente se refugia de ese torbellino de cambios aferrándose al mundo inmediato: el mundo de los afectos. Otra gente sucumbe a la apatía, quiere que la dejen en paz, como si se sintiera fuera del tiempo, en los prados de la muerte.”

Los empleados de clase media ganan un sueldo que rara vez supera los 150 dólares mensuales, y muchos de ellos sobreviven trabajando en kioscos de golosinas o como choferes de taxis.

Desde aquella tarde de julio pasaron sobre la Argentina las más adversarias ráfagas del universo. Menem jugó al fútbol con Diego Maradona y al tenis con Gabriela Sabatini, comió spaghetti y bailó un tango por televisión. Su ministro de Bienestar Social pereció en un accidente aéreo y Néstor Rapanelli, el empresario que sucedió al difunto Roig en el Ministerio de Economía, afrontó una orden de captura en Venezuela por una presunta estafa en la compra de dólares. La hiperinflación se esfumó a mediados de agosto y los precios se estabilizaron, pero los salarios reales cayeron por debajo de sus niveles históricos. Los empleados de clase media ganan un sueldo que rara vez supera los 150 dólares mensuales, y muchos de ellos sobreviven trabajando en kioscos de golosinas o como choferes de taxis.

En las ultimas semanas de la administración Alfonsín, las reservas de divisas oscilaban entre 300 y 400 millones de dólares, apenas para pagar los gastos del día. Con Menem se quintuplicaron. En cambio, los indices de desocupación plena o encubierta siguen subiendo. Hay ahora más de cuatro millones de personas sin trabajo (14% de la población total), y otros cinco millones viven en condiciones de miseria. Un mes después de que Menem asumiera como presidente, su popularidad rozaba el 80%. Ahora esta en la mitad.

Librerías vacías

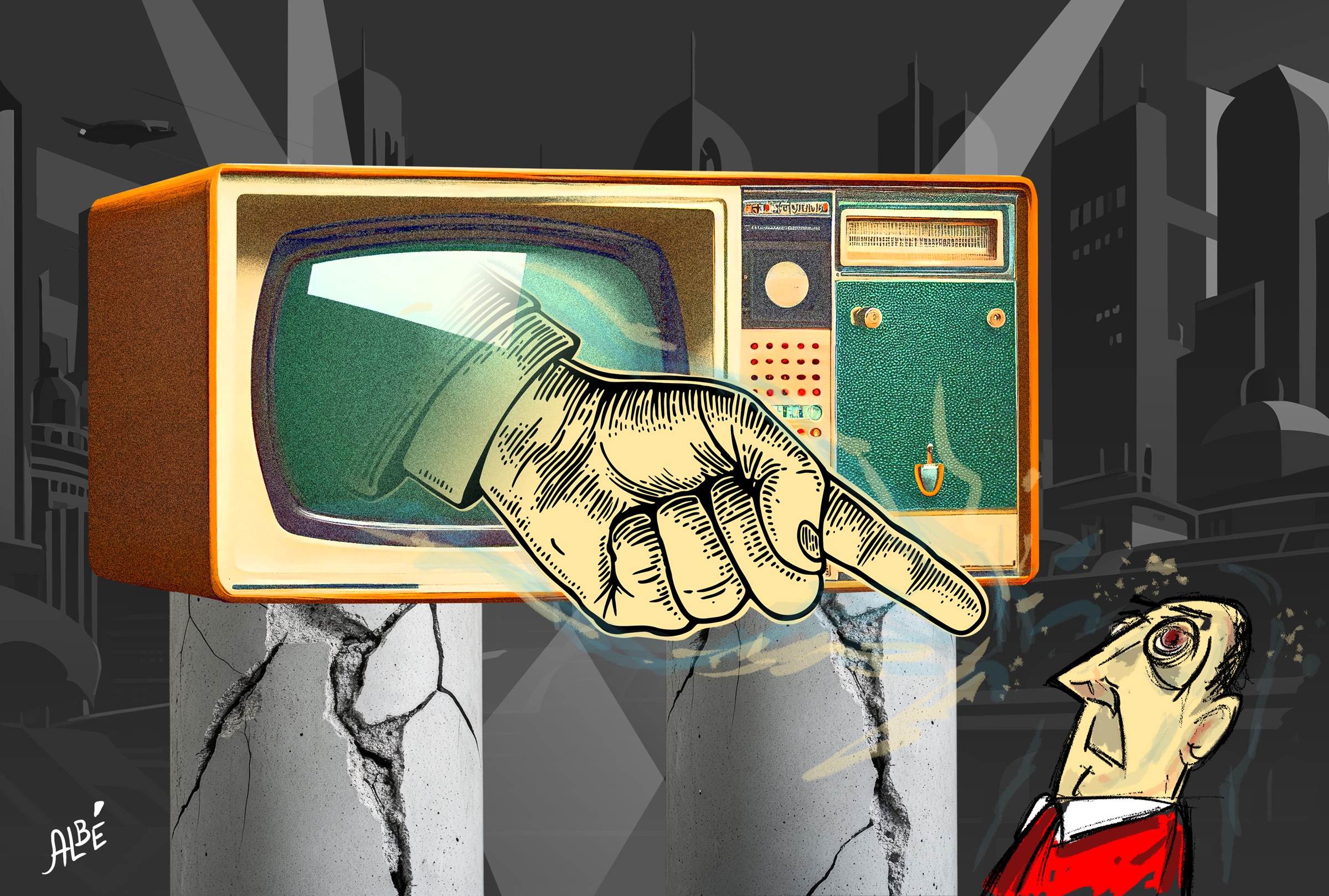

La cultura yace en ruinas. Las rumorosas librerías de la calle Corrientes, que solían permanecer abiertas hasta el amanecer, venden seis a siete veces menos que hace un año. En 1988, el cine argentino produjo 30 películas y obtuvo otros tantos premios en festivales internacionales. Este año el número de títulos descendió a cuatro, y el Instituto Nacional de Cinematografía, del cual depende la economía de los productores, se ha declarado en estado de extinción. Uno de los films ya terminados, Kindergarten, fue declarado inmoral por un juez de instrucción, y casi todas las semanas hay una o dos denuncias sobre actos de censura en la televisión.

Kive Staiff, quien mantuvo el teatro oficial a salvo aún en los momentos más tenebrosos de la “guerra sucia”, fue destituido a fines de julio de la dirección del Teatro San Martin, donde había resistido durante más de 15 años. Ahora, en vísperas de marcharse a España, Staiff aventura una explicación: “Me temo que ha vuelto a brotar la persecución ideológica”, dice. “El plan económico que ha elaborado el gobierno exige que se reprima todo asomo de disidencia. Estamos otra vez en los umbrales de la Argentina oscura”.

Y sin embargo, la fe de la gente no se ha desvanecido. Tal como T.S. Eliot escribió en Four Quartets, there is yet faith. A comienzos de noviembre, el psicoanalista Luis Hornstein se preguntaba: “¿Que sostiene la esperanza? Cierta gente sigue pensando que Dios es argentino, que el azar o la suerte resolverán nuestros conflictos. Algo salvador va a sucedernos, piensan. Pero suceden tantas cosas a la vez que ya no sabemos reconocer cuáles son las que nos salvan y cuáles las que nos pierden”.

3. Amor por un país

Blackie Freyre ya no exhala tanta euforia como en julio pasado. El campo vuelve a estar acosado por la amenaza de nuevos impuestos y por la caída de los precios de los cereales. En septiembre le aconsejaron que tuviera confianza en la “revolución productiva” anunciada por el presidente y que sembrara sin ningún recelo. “Dejá caer las semillas hasta en la cocina de tus estancias”, le dijeron. Pero entretanto el horizonte se descompuso y Blackie teme que los cereales, en vez de venderse a un precio justo, terminen cotizándose de acuerdo con la voluntad (a menudo rapaz) de los exportadores.

Las caudalosas esperanzas de hace cien días se han entibiado. La decisión presidencial de indultar a casi 300 personas había dejado indiferente a Freyre hasta que vio por televisión a un par de jefes de la organización guerrillera Montoneros estrechando las manos de empresarios a los que habían secuestrado y extorsionado 15 años atrás. “Se declararon arrepentidos, pero no creo que fueran sinceros”, afirma. “A diferencia de los comandantes de 1976, los montoneros cometieron homicidios con sus propias manos. Tendrían que pagar por eso”. Para Blackie Freyre, ningún presidente podría gobernar si no se pone de acuerdo con los militares. Por lo tanto, más vale liberar a los que ya han sido condenados, porque “ordenar un exterminio no es lo mismo que ensangrentarse las manos”.

Afuera, en las calles de Buenos Aires, la miseria no conoce sosiego. El 7 de noviembre, medio centenar de personas fue desalojado de sus viviendas precarias, en el barrio de Claypole, y buscó refugio bajo la autopista que conecta el centro de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza. Nada se ve desde las avenidas circundantes, porque un muro azul esconde la vergüenza, pero al caer la noche los menesterosos se desbandan rumbo a los cines y los cafés, en procura de limosna. Algunos se aferran a un último madero de dignidad y ambulan con sus familias y su equipaje por las calles prósperas, a la espera de que el azar o Dios acudan a salvarlos. ¿Acaso no sigue oyéndose en las radios que Dios es argentino?

Algunos se aferran a un último madero de dignidad y ambulan con sus familias y su equipaje por las calles prósperas.

El domingo de Pascua de 1990, Blackie Freyre decidió ir al cine. Cenó a solas con su esposa en un restaurante francés. Luego se internó en el vasto teatro de la calle Lavalle donde daban Cinema Paradiso, un film de Giuseppe Tornatore. Cuando la película terminó, Blackie tuvo la sensación de que su país estaba lejos del mundo, que pertenecía a un tiempo sin movimiento, y que el mundo verdadero se alejaba cada día más rápido.

A la salida, las muchedumbres que afluían de 20 cines al mismo tiempo lo empujaron hacia una de las calles transversales. De pronto vio en el umbral de un negocio a dos familias abrazadas sobre las que caían, aviesos, los relámpagos del neón. Imaginó el desalojo, la piedad inútil de la gente. Vio a las mujeres cubriendo con una frazada la desesperanza de los hijos, vio el sueño de las abuelas agitado por el bramido de los autobuses que pasaban. Nada lo conmovió tanto, sin embargo, como la mirada que uno de los hombres dejaba caer en el vacío: una mirada sin esperanzas, que ya no pertenecía a ninguna parte.

Cuando Freyre me contó la historia, el estribillo de T.S. Eliot regreso a mí: People change, and smile; but the agony abides.

4. Cuesta abajo

Relato de Santa Isabel Cantero a su patrona, la abogada Mónica Maques, el 28 de julio de 1989:

Una supone que las cosas empeoran hasta un límite, pero no hay límite para lo peor. A mí me quitaron el trabajo de planchado que tenía por las mañanas porque no me podían pagar los gastos de transporte. Ahora sólo tengo las cuatro horas de trabajo que me consiente usted, señora Mónica. ¿Qué voy a hacer si me las quita? Esta semana tuve un imán para las desgracias. El lunes y el martes, mi marido viajó al trabajo en una bicicleta prestada. Se levantaba a las tres de la mañana para llegar puntualmente a las seis. Son 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta, por calles de adoquines. El martes por la tarde, cuando estaba regresando a casa, la bicicleta se le rompió. Cayó agotada la bicicleta, me dijo Juan Ignacio: los rayos de las ruedas se desbarataron en el camino. El miércoles tuvo el dilema de viajar en tren. ¿Con qué dinero viajar, si él gana 5.000 australes por mes, y sólo el pasaje a Wilde le lleva 4.500? Viajá colado, le dije, sin boleto. Van tan hastiados los trenes que nadie se va a dar cuenta. Para qué me habrá hecho caso. En la estación de Avellaneda lo sorprendieron. Le querían cobrar multa, y como plata no tenía, le tomaron el reloj en prenda, quién sabe por cuánto tiempo. Con el amanecer del jueves se vino el drama. No sabíamos la hora. Juan Ignacio se despertó a eso de las dos y dijo: Ya es tarde, Santa Isabel. Tengo que salir. Yo vi que las estrellas aún estaban alborotadas en el centro del cielo y lo retuve: “Todavía no”, le dije. Apenas son las tres. Juan Ignacio se vistió, fue hasta la parada del autobús, encontró a un hombre y le preguntó la hora. Al rato regresó y se acostó de nuevo: Son apenas las dos de la mañana, me dijo. Pero ya no pudimos dormir. A las tres volvió a levantarse y caminó hasta la parada. Así anduvimos a lo largo de la noche, y también el viernes, bajo la helada. Lo peor no es eso. Lo peor es que llegamos al trabajo sin saber si el trabajo sigue donde lo dejamos. Todo desaparece. Cerramos los ojos y cuando los abrimos las cosas ya no están allí.

Relato de Santa Isabel Cantero a su patrona Mónica Maques, el 30 de abril de 1990:

Hay personas que nacen con suerte para las desgracias. Yo soy una de esas personas. El 15 de octubre, Juan Ignacio comenzó a trabajar como pintor en un taller de reparación de automóviles. Ganaba siete dólares por semana. Con los 2,50 que usted me paga por el planchado a mi familia ya no nos faltó la comida. Pero la buena suerte se fue tan rápido como llego. Nos cobraron los impuestos municipales, y la mitad de nuestros vecinos, como no podía pagarlos, se fue a vivir bajo los puentes. Yo paso las noches en vela, con miedo de que tengamos ese mismo destino. Ayer, el taller de automóviles donde trabajaba Juan Ignacio se declaró en quiebra. Mi marido se presentó en el taller a eso de las siete y lo encontró cerrado. Justo cuando las cosas comenzaban a ir mejor, empeoraron del todo. No hace dos días siquiera que Juan Ignacio estaba diciéndome: El día menos pensado voy a rescatar el reloj que me secuestraron en la estación de Avellaneda. Ya tengo casi toda la plata que hace falta. Y mire usted lo que viene a pasarnos. En otras épocas, Juan Ignacio y yo decíamos: Qué mundo les espera a nuestros hijos. No alcanzábamos a imaginar cómo sería ese mundo. Ahora decimos: Qué mundo amanecerá, si acaso nos queda mundo en el afuera. Nada sabemos, el tiempo se mueve pero nadie puede verlo. Nunca lo vimos, ni siquiera cuando teníamos reloj”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.