¿Qué es el progreso? En los últimos 200 años, el ingreso por habitante aumentó más que durante los 10.000 años previos. Para Inglaterra, que tiene registros de sus variables económicas bastante completos, el ingreso por habitante de 1270 (796 libras per cápita, a precios modernos) tardó 415 años en duplicarse hasta las 1500 libras en 1685. La siguiente duplicación, a 3100 libras, tardó 165 años (en 1855); una nueva duplicación se alcanzó en apenas 83 años (1938) y la siguiente se logró tan sólo 32 años después (1970). Finalmente, en el año 2000 el ingreso por persona se duplicó una vez más hasta llegar a las 24.000 libras. Esto quiere decir que, para fines del siglo XX, una persona de 30 años experimentaría un nivel de vida dos veces mejor que el existente cuando nació y uno más o menos cuatro veces superior al final de su vida, un hecho que tan sólo 800 años antes hubiera tomado más de veinte generaciones. La población que vive en la pobreza extrema (menos de dos dólares por día, una suma que sorprende por lo extraordinariamente baja que es) pasó de casi toda la población del planeta en 1820 al 44% en 1980 y al 9,6% en 2015.

Al mismo tiempo, este enriquecimiento estuvo acompañado (y producido) por tecnologías que mejoraron la vida de las personas corrientes de muchas maneras: vacunas y medicamentos que extendieron la esperanza de vida a más de 80 años; maquinarias y fertilizantes que redujeron el trabajo necesario para alimentar, vestir, y alojar a la población; innovaciones en las comunicaciones, el entretenimiento y la información. Estos avances son difíciles de cuantificar a escala económica más allá del ingreso per cápita o de la riqueza, pero podemos mencionar a modo de ejemplo que el hombre más rico del mundo en el siglo XIX, el banquero alemán Nathan Rothschild, murió a los 58 años de una simple infección, algo que en la actualidad es fácilmente curable con antibióticos incluso en los países más violentos y empobrecidos del planeta.

Las condiciones políticas y las libertades individuales mejoraron a una escala y a un nivel sin precedentes.

Por último, las condiciones políticas y las libertades individuales mejoraron a una escala y a un nivel sin precedentes. En tan sólo 200 años, la cantidad de personas que vive en sociedades democráticas pasó del 0,9% a más del 50% de la población del planeta, mientras que la cifra de habitantes en territorios colonizados, que hace dos siglos alcanzaba al 38% de la población, hoy es casi inexistente. A la vez, la esclavitud fue eliminada prácticamente en todo el planeta, las mujeres accedieron al voto y a todo tipo de derechos políticos y económicos, y poco a poco se fueron expandiendo las libertades de elegir de los individuos en cuestiones religiosas, civiles y sexuales.

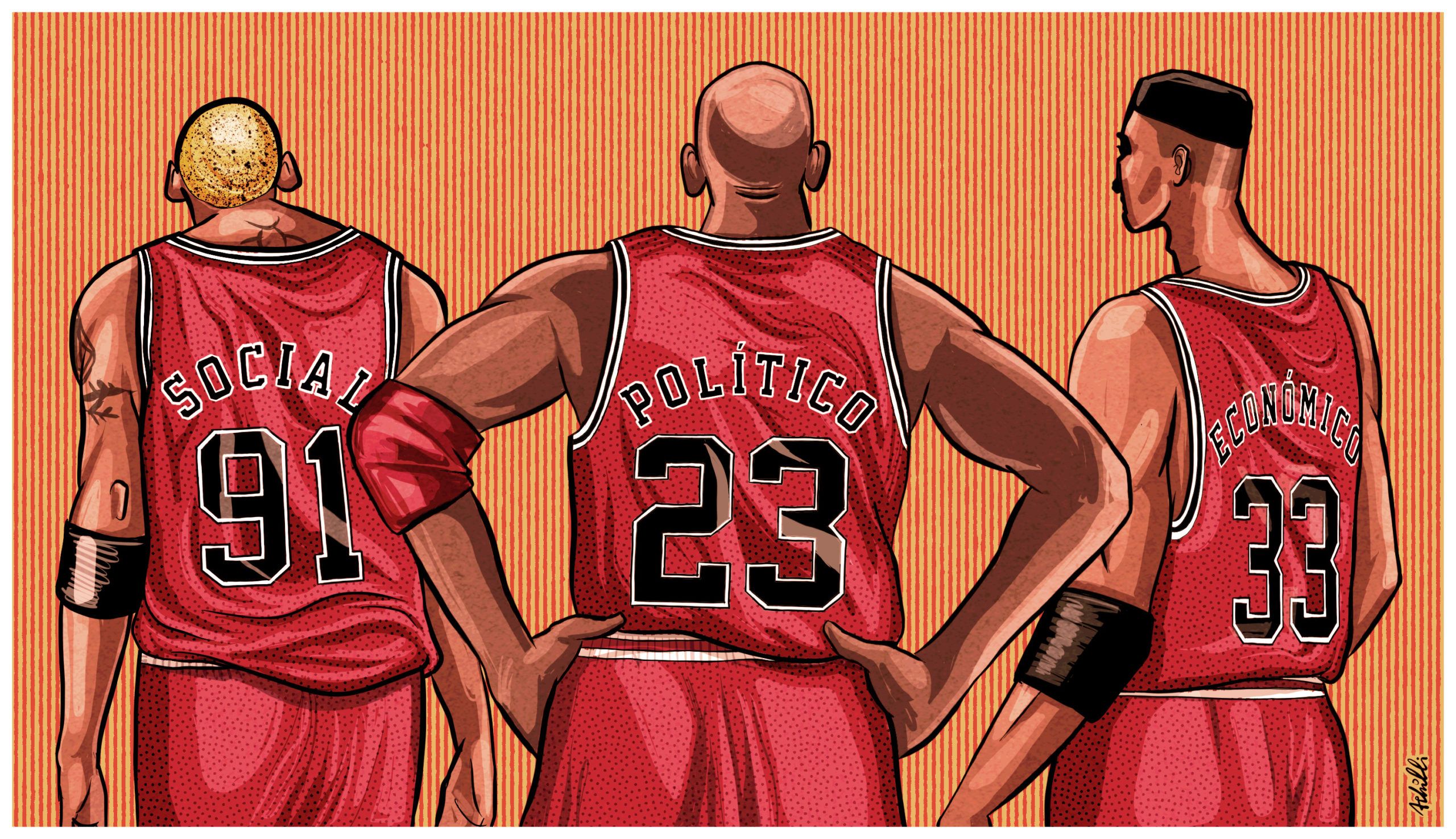

Se suele decir entonces —con razón— que los avances del mundo actual se deben a tres conjuntos de libertades: políticas, económicas e individuales. ¿Cuál de las tres es más importante para el progreso? No hay muchos que enfaticen exclusivamente el primer grupo, quizás alguien del estilo de Raúl Alfonsín cuando recitaba que con la democracia se cura, se come y se educa. Para un liberalote actual, del estilo de Javier Milei o José Luis Espert, son claramente las libertades económicas: mantener un Estado mínimo, liberar a las fuerzas del mercado, fortalecer al sector privado. En tanto, un progresista woke al estilo americano podría enfatizar el rol de las libertades individuales, aquella idea resumida en el “arco de la justicia” de Martin Luther King. Ninguno de los tres tendría razón, pero a su vez los tres la tendrían.

Límites y fortalezas

Para entender los límites del mercado, primero tenemos que entender sus fortalezas. El primer argumento a favor de un mercado libre y fuerte no está basado en su superioridad, sino en la humildad: el conocimiento individual es falible y limitado, por lo que ningún individuo podría efectivamente asignar recursos. Las necesidades son infinitas y los objetos que las satisfacen, limitados; solamente el intercambio libre entre iguales podría asignar cada objeto a quien más lo valore, señalar a cada uno si está cobrando de más o de menos, o si le conviene invertir y producir más. Solamente entendiendo lo poco que comprendemos podemos apreciar el valor de un mercado robusto, con el sistema de precios transmitiendo información sobre la importancia de cada bien y servicio.

Es indudable, asimismo, que los mercados generan prosperidad. Solo basta observar a Corea del Norte y del Sur, a las dos Alemanias en la época del muro o a cualquier lugar fronterizo entre el sistema capitalista y el comunista: en qué dirección deseaban migrar sus habitantes, los bienes de cuál de los dos modelos se vendían como contrabando en el otro. Desde los tiempos de Adam Smith se conoce cómo cada uno, actuando en su propio beneficio, puede producir lo que el otro no tiene y aumentar el bienestar de ambos; desde la época de David Ricardo, cómo el intercambio entre naciones puede hacer lo mismo. La competencia entre firmas e individuos potencia la eficiencia; la posibilidad de obtener ganancias, la innovación. A largo plazo éstos, y no la cantidad de trabajo o capital, son los que determinan la riqueza: no la cantidad de recursos, sino la efectividad en su uso.

La competencia entre firmas e individuos potencia la eficiencia; la posibilidad de obtener ganancias, la innovación.

¿Cuál sería el rol del Estado? Tradicionalmente, al menos, el de administrar justicia y seguridad, además de proveer bienes públicos, es decir, aquellos que todos quieren usar pero nadie quiere pagar, como el alumbrado público o las calles. Un último rol, en una lógica tanto keynesiana como friedmanista, sería el de garantizar la estabilidad económica, de modo tal que no haya saltos ni recortes abruptos en el ingreso que desestabilicen al mercado. Una combinación de impuestos mínimos necesarios, gasto redistributivo y servicios públicos aparecen para aceitar los mecanismos del libre mercado y maximizar la prosperidad.

Hasta aquí no hemos planteado nada demasiado polémico, excepto quizás para un anarco-capitalista enardecido. Pero podemos exponer las diferencias entre los “tres liberalismos”: político, económico y social. Un liberal político pero no necesariamente económico (quizás alguien como el filósofo John Rawls) se enfocaría en cómo las diferencias en la distribución de riqueza se reiteran en las diferencias en el acceso al poder: lobbies, contribuciones de campaña, enriquecimiento personal luego de la función pública. Un liberal social criticaría cómo las instituciones de mercado responden a los ricos y poderosos, en lugar de a grupos marginalizados varios.

Pero el problema que un liberal económico, un Friedrich Hayek local, tendría con este enfoque es el más interesante. El propio Hayek expresa sus problemas con la presencia del Estado por fuera de un rol mínimo (que incluye los tradicionales, como justicia y seguridad, cierta provisión de servicios, y un nivel no distorsivo de redistribución), algo que opone a la capacidad del mercado para dispersar el poder de decisión y multiplicarlo, empoderando así a infinitos individuos en lugar de a unos pocos planificadores centrales. La ausencia de una economía de mercado robusta lleva a la concentración política, el colectivismo económico y a un alegre proceso simultáneo de empobrecimiento masivo y autoritarismo violento.

El riesgo populista

Si el capitalismo de mercado es la gallina que pone huevos de oro, el populismo (tanto de izquierda como de derecha) busca cocinarla y pelearse por las patas y los muslos. Para evitar una radicalización que arrastre al pueblo a la penuria, se necesitan límites a las posibilidades de la democracia: desde luego los clásicos como la división de poderes, las leyes estables y transparentes y los derechos individuales robustos, pero también límites al poder de la democracia para destruir la riqueza. Esta visión de una democracia limitada es análoga a dos lobos y una oveja votando qué cenar.

El surgimiento de un ideario liberal nuevo, basado en la libertad individual (con énfasis en la económica) y con un cierto hedor a elitismo anti-democrático, automáticamente puso en contra a un gran número de personas con más conciencia social que intenciones distributivas. Con la excusa de una falsa dicotomía entre prosperidad económica y democracias libres (o paraísos socialistas post-escasez), se dejó la generación de riqueza de lado y se puso el foco en la igualdad a toda costa, como si la riqueza se debiese a la explotación de la clase obrera y pudiera ser reemplazada por un comité de planificadores.

La fijación con el consumo sin preocuparse por la producción puede verse con claridad en las discusiones globales sobre la vivienda.

Si imagináramos que tenemos una torta, ¿cuánto debería llevarse cada uno? “Lo mismo para todos” suena más que razonable. Esta fijación con el consumo sin preocuparse por la producción puede verse con claridad en las discusiones globales sobre la vivienda: enormes restricciones sobre las posibilidades de construir casas y edificios, motivados por la codicia (y los prejuicios raciales) de los propietarios existentes elevaron los precios a largo plazo, causando costos económicos enormes por la caída de la libre movilidad del trabajo. Pero las soluciones políticas a este problema, en lugar de enfrentarse a un lobby de propietarios ricos, blancos, y viejos (blanco fácil para los progresistas), fue enfrentarse al funcionamiento del mercado: subsidios, controles de precios, ataques a los “especuladores” (sean millonarios extranjeros o fondos de inversión), e incluso expropiaciones. El problema es que intentar separar las libertades políticas, sociales y económicas no sólo es poco atractivo, sino que también es, a la larga, insostenible. En términos políticos, una redistribución (y un cobro de impuestos) más que mínima podría construir los cimientos para mantener la viabilidad política del capitalismo liberal.

Los liberalismos sean unidos

Dejando de lado argumentos pragmáticos poco convincentes, el problema es que los tres liberalismos están atados inexorablemente. Intentar construir una sociedad democrática y progresista sin libertades económicas normalmente termina descendiendo en la pobreza absoluta y en el autoritarismo político. Un capitalismo progresista pero no democrático es básicamente imposible, además de cómicamente contradictorio. Y un capitalismo democrático pero conservador, o bien abandona su conservadurismo, o bien pierde su carácter de capitalista y democrático: una vez que este reaganismo anémico pierde el apoyo popular a su agenda social, la única alternativa es reprimir la opinión pública o evitar que las empresas cambien de lado y se alineen con las opiniones de la mayoría. El partido republicano de Estados Unidos, por ejemplo, quedó atrapado entre la espada y la pared y decidió abandonar la democracia, promoviendo la supresión electoral y la anulación de elecciones cuando las pierde, mientras ataca además la libertad de las empresas de abandonar los valores morales de los ’80. De este modo, paradójicamente, el progresista Partido Demócrata se volvió la organización de preferencia de las grandes empresas, el ejército y los organismos de inteligencia.

Históricamente, además, las libertades individuales, políticas y económicas vinieron atadas de la mano hasta donde fuera posible en cada momento. Los orígenes del “Gran Enriquecimiento” están en las instituciones políticas de Inglaterra en el siglo XVII, cuando los roundheads parlamentarios se impusieron sobre los cavaliers monárquicos y lograron limitaciones a los poderes de la Corona, no sólo en términos políticos sino también económicos. Estos cambios políticos permitieron un clima de innovación y crecimiento, que a la larga se comprueba empíricamente: los países más políticamente libres son también más económicamente productivos. Exactamente por qué es debatible, aunque la presencia de élites que bloqueen el progreso técnico para enriquecerse o de incentivos alineados entre gobernantes y gobernados son explicaciones probables.

Pero, a la larga, existen otras variables relevantes. Históricamente, también, las demandas de libertades políticas y sociales no vinieron a costa de los ricos, sino para evitar que otros se enriquecieran a costa propia. Algunos de los más grandes errores del liberalismo vienen de no reconocer esta dimensión. Deirdre McCloskey, economista de la Universidad de Chicago, propone que cambios en los valores de la sociedad permitieron la Revolución Industrial y el Gran Enriquecimiento, pasando del egalitarismo totalitario y teocrático de la Edad Media a un individualismo marcado por la prudencia y el propio interés no en detrimento del otro, sino en su beneficio. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, fue uno de los grandes teóricos de la libertad y también uno de los más grandes esclavistas de su tiempo. John Locke invirtió en empresas esclavistas y permitió la esclavitud en la colonia inglesa de Carolina, cuya Constitución escribió en 1669. Los estados del norte de la potencia americana, libres del flagelo de la esclavitud (aunque plagados de racismo contra todo tipo de poblaciones y etnias, desde los judíos hasta los católicos italianos) fue una región próspera, moderna e industrializada, mientras que el sur, repleto de esclavos, fue un pantano empobrecido y feudal.

Las innovaciones tecnológicas del Gran Enriquecimiento también contribuyeron a las libertades personales y políticas.

Las innovaciones tecnológicas del Gran Enriquecimiento también contribuyeron a las libertades personales y políticas. Las luchas feministas del siglo XX, por ejemplo, fueron parcialmente ayudadas por la posibilidad de elegir el momento del embarazo gracias a la pastilla anticonceptiva. La Primavera Árabe, una de las mayores movilizaciones políticas de nuestros tiempos, fue posible gracias a las redes sociales, y manifestantes a lo largo del mundo se coordinaron a través de ellas en 2018 y 2019. Por otra parte, el ciclo entre democratización y crecimiento tiene dos aristas: las sociedades más ricas y más educadas son más democráticas, además del ya antes mencionado lazo entre riqueza y democracia.

La pregunta, entonces, es cuál es el fundamento común para formar una sociedad realmente libre, que sea a la vez estable y próspera. El punto desde donde empezar es, tanto en la esfera económica como en la social, que el conocimiento de cada persona sobre las preferencias y los conocimientos de cualquier otro son profundamente limitados. El corolario político es simple y directo: la única forma en la que se puede permitir que cada uno haga lo que le plazca, dentro de los límites de lo razonable y legal, es permitir un orden político que represente justamente a todos, y que éste tenga derechos y garantías efectivamente existentes. Más allá de la coherencia lógica, también es claro que no habría sustentabilidad política de un régimen con solamente “dos liberalismos”, dado que eventualmente el resto habría de ceder: si, por ejemplo, una democracia económica y políticamente liberal se negase a tomar en cuenta las preferencias sociales de sus habitantes, tarde o temprano tendría que perder parte de su carácter democrático.

La democracia hace posible la riqueza y la riqueza fortalece a la democracia, una riqueza que solamente puede generarse sostenidamente con una economía de mercado. Ese es el núcleo vital que permitió a las sociedades actualmente ricas llegar a este punto. Al mismo tiempo, el pluralismo de creencias permitido por las sociedades democráticas ayudó a diversos grupos identitarios a realizar reclamos de todo tipo, reclamos que, en muchos casos, eran de tinte claramente económico.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.